Cet article tente de faire le point après la récente crise « chaude » qui a opposé l’Inde et le Pakistan autour de la question du Cachemire. De nombreux facteurs sont à prendre en compte. Les récents événements s’inscrivent sans conteste dans une longue histoire de tensions militaires et de guerres qui remontent à la partition désastreuse imposée au sous-continent par l’impérialisme britannique en 1947. Dans la dernière période cependant, des changements profonds ont affecté les pays concernés, ainsi que l’environnement géopolitique, la gestion régionale des ressources en eau ou les armements utilisés. On ne peut donc pas partir du postulat selon lequel l’histoire ne ferait que se répéter quasiment à l’identique. C’est peut-être la principale question qui nous est posée : qu’y a-t-il de neuf ? C’est évidemment avant tout aux organisations de gauche de la région d’y répondre. Je me contenterai de soumettre à la discussion et à la critique des éléments d’analyse ou des hypothèses, quitte à devoir réviser ma copie.

La partition de 1947 a imposé un gigantesque déplacement forcé de population, concernant environ 15 millions de personnes, selon des critères religieux. Les musulmans ont été regroupés au Pakistan à l’ouest (dans le bassin de l’Indus) et à l’est du sous-continent (dans le bassin du Gange, le Pakistan oriental étant devenu le Bangladesh après la guerre d’indépendance de 1971). Il reste cependant aujourd’hui encore une très importante population musulmane dans l’Etat indien d’Hyderabad. Bon nombre d’hindou.es qui vivaient en territoire « musulmans » ont pour leur part rejoint l’Inde, mais pas toutes et tous.

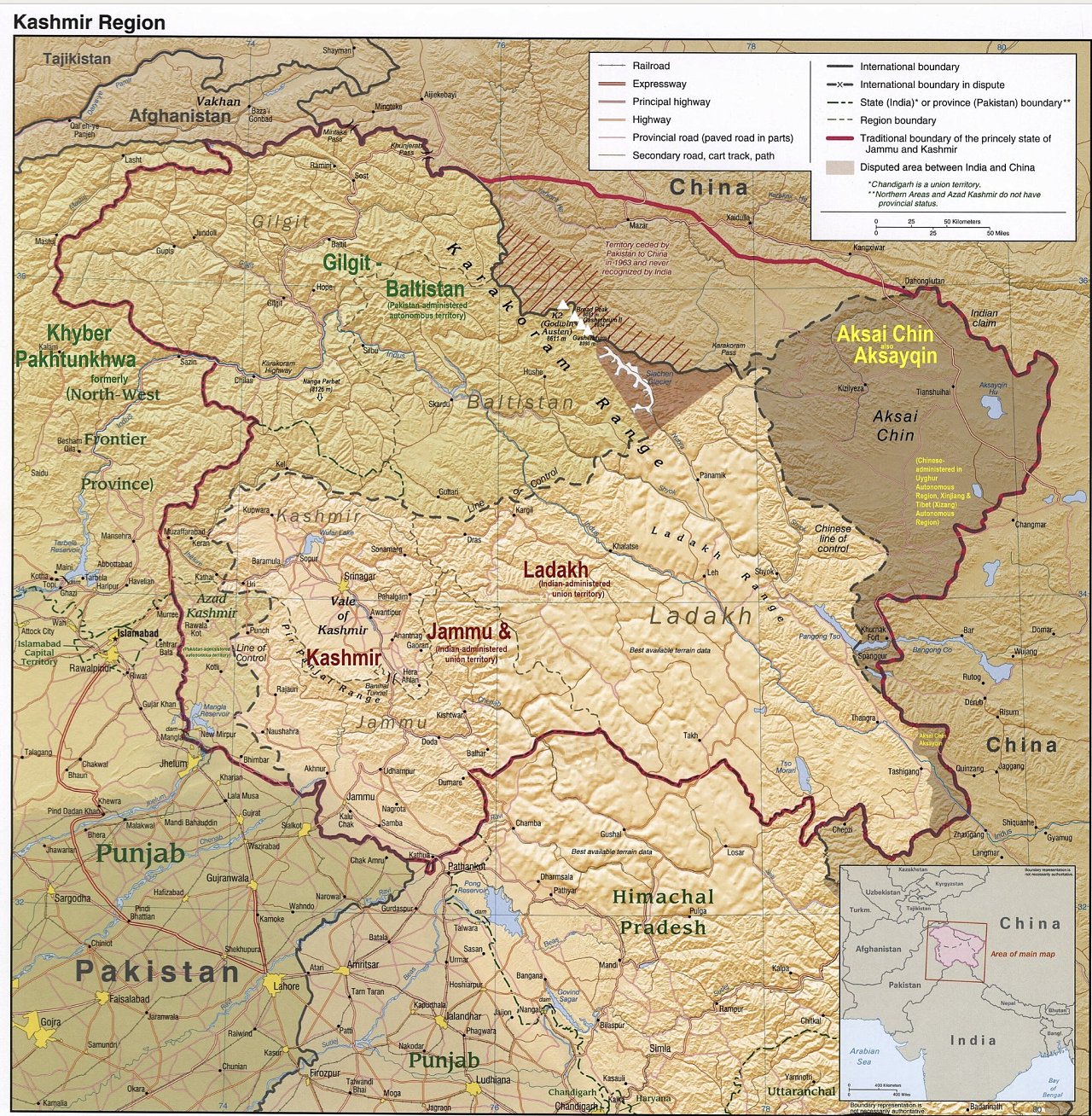

Le Cachemire est un pays himalayen qui était inclus dans les frontières de l’Empire britannique. Sa population est majoritairement musulmane. Il a été fracturé par la partition dite « inachevée » de 1947 et la Première Guerre indo-pakistanaise qui a suivi. Un vote d’autodétermination était promis, il n’a évidemment jamais eu lieu. Le Pakistan occupe aujourd’hui les territoires de l’Azad Cachemire et du Gilgit-Baltistan ; l’Inde les territoires du Jammu-et-Cachemire et du Ladakh ; la Chine l’Aksai Chin et la vallée de Shaksgam.

Une tension permanente et trois guerres

Les conséquences de la politique impériale du « diviser pour régner » se font toujours sentir, mais essentiellement parce que les élites au pouvoir les ravivent en permanence. Cet état latent de guerre de basse intensité est utilisé par les régimes pakistanais et indiens pour marginaliser ou faire taire les oppositions, en appeler (avec un succès inégal) à l’union nationale, détourner l’attention des problèmes sociaux, justifier l’ampleur des budgets militaires, etc.

Trois guerres de haute intensité ont eu lieu. La première en 1947-1949, dans la foulée de la partition. Elle se conclut sous l’égide de l’ONU par l’établissement d’une ligne de contrôle coupant le Cachemire en deux (il ne s’agit pas d’une frontière reconnue). La deuxième en 1965-1966 et la troisième en 1999, sur les hauteurs de Kargil, faisant plusieurs milliers de morts de part et d’autre. Les combats se mènent en altitude dans des conditions très éprouvantes.

L’Inde s’est dotée de l’arme nucléaire en 1974, en réponse à la Chine avec qui elle est aussi en conflit à la frontière himalayenne. Le Pakistan a importé la technologie idoine et a procédé à ses premiers essais en 1998 (c’est le seul pays musulman à la posséder). Pas plus qu’en Europe cependant, « l’équilibre de la terreur » n’a mis met fin aux conflits militaires, même si la situation est bien différente que dans la péninsule coréenne où il est difficile d’ignorer les risques de « dérapages ». La France cherche pour sa part à « normaliser » politiquement l’idée de son usage en évoquant ses recherches sur un armement « tactique » - un dangereux nuage de fumée. Le désarmement nucléaire universel reste une urgence première.

Le déroulé de la crise présente

Le 22 avril, un groupe armé religieux commet un attentat à Pahalgam dans la partie orientale du Cachemire (sous occupation indienne). L’Inde dénonce le Pakistan.

Le 7 mai, New Delhi lance l’opération Sindoor. Outre les tirs d’artillerie usuels de part et d’autre de la ligne de contrôle au Cachemire, son aviation et ses drones s’attaquent à de nombreuses cibles en territoire pakistanais.

Le conflit prend de l’ampleur, le Pakistan envoyant notamment des drones détruire des objectifs en profondeur en Inde, y compris des aéroports.

Dans les deux pays, les médias ont enflammé le nationalisme guerrier. Mais il est clair que l’usage massif de drones, notamment, a changé la donne. La bourgeoisie indienne était partie prenante de l’hystérie patriotique, elle a dessoulé et exigé du Premier ministre Narenda Modi qu’il accepte un cessez-le-feu. L’Inde tente de profiter du confit Washington-Pékin pour attirer les capitaux internationaux. Souffler sur les braises de l’idéologie antimusulmane, c’est bon pour la politique ethnonationaliste du BJP (le parti de Modi) qui vise à finaliser le processus d’« hindouisation » illibérale du pays - mais l’insécurité militaire, c’est mauvais pour les affaires.

Le pouvoir indien a toujours eu un sentiment de supériorité vis-à-vis de son voisin pakistanais. La démographie, la profondeur stratégique (1.600 km d’est en ouest), les capacités économiques et aujourd’hui une idéologie raciste nourrissent ce sentiment. Stratégiquement, le Pakistan n’a pas ces avantages. Les liens entretenus de longue date par les services secrets de l’armée avec les talibans afghans, à sa frontière nord-ouest, devaient en faire un pays « amis », le dotant précisément d’une certaine profondeur stratégique. Lesdits talibans afghans sont aujourd’hui devenus ses premiers ennemis, soutenant les talibans pakistanais.

La défense pakistanaise s’est cependant révélée plus efficace que prévu. Ses pilotes seraient mieux entraînés que ceux de son grand voisin. Elle est dotée d’une flotte aérienne et de missiles chinois qui peuvent frapper de très loin l’attaquant. Cinq avions indiens auraient ainsi été abattus, dont le Rafale français, ses capacités de contre-mesures protégeant des missiles ne semblant pas avoir été efficaces ou activées.

Islamabad ne peut cependant pas soutenir un effort de guerre durable. Le pays croule sous les dettes et il est sous intense pression du FMI. Chaque pays clamant victoire, la signature de l’accord de cessez-le-feu s’est imposée le 10 mai et fut annoncée le 12. Ce n’est qu’une trêve, pas une paix. Après avoir chauffé à blanc les partisans du BJP, qui ne comprennent pas cette trêve, Narenda Modi a ainsi déclaré que l’opération Sindoor n’était pas terminée, qu’elle serait même devenue une politique permanente du pouvoir. Il se prépare ainsi à d’importantes échéances électorales, notamment dans l’Etat du Bihar, en continuant d’attiser la « haine antimusulmane » contre son voisin, ainsi que contre l’importante communauté musulmane d’Inde qui représente environ 15 % de la population totale du pays. Les chrétiens sont aussi la cible des fondamentalistes hindouistes, tenants du suprémacisme hindou (le Hindutva).

Qui a commis l’attentat de Pahalgam ?

Qui est le groupe armé fondamentaliste qui a mené l’opération terroriste du 22 avril, à Pahalgam, au Cachemire sous occupation indienne, faisant 26 victimes parfaitement innocentes ? L’Inde a immédiatement dénoncé le Lashkar-e-Taiba, ce qui lui permet de mettre directement en cause Islamabad, le LeT étant effectivement lié à l’armée pakistanaise. Rien n’indique cependant que tel soit le cas aujourd’hui.

L’identité de cette organisation nous reste inconnue, mais l’hypothèse selon laquelle l’attentat (absolument condamnable dans son caractère terroriste) n’aurait pas été commandité par les services pakistanais, mais aurait été effectué par un groupe proprement cachemiri doit être sérieusement envisagée.

Ce groupe a opéré très loin de la ligne de démarcation sans moyens sophistiqués, avec l’armement de base de toute guérilla, semble-t-il (des armes automatiques, mais pas d’explosifs de qualité), dans une zone ultra-militarisée où les déplacements sur de longues distances sont dangereux. La situation au Jammu-et-Cachemire ne cesse de s’aggraver pour les habitants tant sur le plan social que religieux. Le statut d’autonomie dont « bénéficiait » le territoire n’a jamais signifié grand-chose en pratique, mais le fait qu’il a été abrogé en 2019 annonçait un durcissement brutal de la politique coloniale de dépossession menée par New Delhi, impulsant une dynamique d’hindouisation de l’administration, etc. Les « personnes disparues » sont si nombreuses que l’on parle des « demi-veuves », des femmes qui ne savent pas si leur mari est mort ou vivant. Une situation répressive que dénoncent sans ambiguïté mes camarades indiens. Dans ces conditions, ce qui serait étonnant, c’est qu’aucun groupe local de résistance ne se forme.

Les conditions sont beaucoup moins drastiques dans les territoires cachemiris sous administration pakistanaise.

Il est indubitable que l’armée et les services du renseignement militaire (Inter-Service Intelligence, ISI) ont formé et encadré les organisations terroristes qui opéraient dans le Jammu-et-Cachemire. Cependant, dernièrement, la situation a changé. Une bonne partie des formations fondamentalistes basées au Pakistan auraient pris leur autonomie, poursuivant dorénavant leurs propres objectifs. Quant aux Talibans afghans, ils soutiennent les Talibans pakistanais (le Tehreek Taliban Pakistan, TTP)… qui combattent les militaires et contrôlent une partie du territoire. Ils leur ont fourni un armement lourd pris sur les stocks laissés par les Etats-Unis et leurs alliés locaux quand ils ont quitté en catastrophe le pays en 2021.

Le Pakistan a longtemps vécu sous des régimes militaires directs ou indirects (comme aujourd’hui, avec pour façade le gouvernement de Shehbaz Sharif), les périodes démocratiques n’étant que des interludes. Il traverse cependant une crise de régime probablement sans précédent. L’armée pakistanaise est très impopulaire depuis qu’elle a jeté en prison son protégé d’hier, Imran Kahn, qui était devenu trop puissant et qui est resté étonnamment populaire. Un haut gradé pakistanais peut plastronner après l’attentat pour tenter de redorer sont blason, mais l’appel à l’union nationale derrière la caste militaire semble rester pour l’heure lettre morte, quelle que soit la colère ressentie dans la population après les attaques de l’opération Sindoor qui a visé, outre des installations militaires, des écoles religieuses (madrasas) et des mosquées qui n’étaient plus des centres de formation fondamentalistes.

Géopolitique de l’eau et des pouvoirs

La tension régionale a été considérablement aggravée par la décision du gouvernement Modi de suspendre le Traité de l’Indus. Le partage équitable de ses eaux est en effet vital pour le Pakistan, contribuant notamment à l’irrigation de l’agriculture au Pendjab, grenier à blé du pays. Signé en 1960, ce traité constitue un mécanisme de coopération stable entre les deux pays, chose assez rare pour le souligner. Cette suspension, prise après l’attentat de Pahalgam, équivaut à un véritable acte d’hostilité. Comme l’on sait, à l’heure du réchauffement climatique, le contrôle des ressources aquifères devient un enjeu stratégique plus encore que par le passé.

La Turquie et des Etats du Proche ou Moyen-Orient sont intervenus en médiateurs pour l’arrêt des combats. Ils défendront par ailleurs le Pakistan – l’un des plus grands pays musulmans du monde avec l’Indonésie et celui qui pourrait leur donner accès à l’arme nucléaire. Mais les deux puissances qui comptent restent les Etats-Unis et la Chine. Qui peut prédire ce que fera Trump demain ? Reste Pékin.

Le « corridor pakistanais » a une importance majeure pour le régime chinois, lui permettant de contourner par l’ouest l’Inde pour accéder à l’océan. La voie nord-sud qui conduit au port de Gwadar (en construction) commence au Cachemire sous administration pakistanaise (au Gilgit-Baltistan) pour se terminer au Baloutchistan, zone de conflit où opèrent divers mouvements de résistance indépendantistes (soutenus parfois par l’Inde ?) où l’armée pakistanaise ne fait pas dans la dentelle (ici aussi, des personnes « disparaissent). Les investissements chinois sont considérables et ses forces armées sont présentes tout du long du corridor, sous couvert des services de sécurité des entreprises… chinoises. L’emprise de Pékin est si manifeste que cela a provoqué quelques remous au sein des élites pakistanaises, mais cela ressemble fort à un fait accompli.

Voilà une donnée que le régime Modi ne peut se permettre d’ignorer.

Prendre en compte le neuf, décentrer son regard, agir en internationaliste

Il nous faut penser le neuf. Dans le cas qui nous intéresse ici, le « neuf » est considérable : en Inde, la dynamique excluante de l’Hindutva (Modi revendique l’entièreté des frontières de l’ancien Empire britannique) ; au Pakistan une crise de régime majeure dans un pays taraudé par les régionalismes et les conflits armés ; un bouleversement de la géographie des mouvements fondamentalistes ; les effets accélérés de la crise climatique ; le renouvellement des enjeux géopolitiques avec l’inconnue que représente l’avenir d’une autre crise de régime, celle dans laquelle s’enfoncent les Etats-Unis et dont les répercussions seront mondiales…

Il est normal que dans un premier temps, chaque organisation analyse l’état de crise régionale, disons à partir de son pays et de son orientation politique propre. Cependant, pour pousser l’analyse et agir en commun, au-delà des frontières, il faut faire l’effort de décentrer son regard en observant la situation telle que vu d’autres pays impliqués dans la crise (et d’autres organisations avec lesquelles on veut agir).

Cela vaut en Europe (que les ouest européens voient la guerre ukrainienne telle qu’elle est vécue en Europe de l’Est), où pour un Européen qui cherche à comprendre une lointaine crise asiatique…

L’internationalisme est évidemment le fil à plomb pour les forces qui se réclament de la gauche en cas de conflit militaire. Les deux partis communistes parlementaires - le Parti communiste indien (CPI) et le Parti communiste indien (marxiste) (CPI M) - ont failli à leurs responsabilités en apportant leur soutien à la décision du gouvernement de lancer une action militaire contre le Pakistan. En revanche, dans leur grande majorité, mes camarades des pays concernés ont maintenu ce fil à plomb à contre-courant et face à d’intenses pressions, maintenant leurs positions contre l’union nationale et le militarisme, pour la pleine reconnaissance du droit à l’autodétermination des Cachemiris, un devoir premier pour les militant.es pakistanais.es, indien.nes et… chinois.es.

La mise en œuvre de ce droit à l’autodétermination n’est pas simple, y compris parce que chaque territoire cachemiri a vécu une séparation des décennies durant. Néanmoins, tant que ce droit d’autodétermination des Cachemiri.es ne sera pas reconnu, il n’y aura aucune solution durable à une crise régionale qu’instrumentalisent bien des pouvoirs établis, étatiques ou non.

Publié le 17 mai 2025 par Europe solidaire.