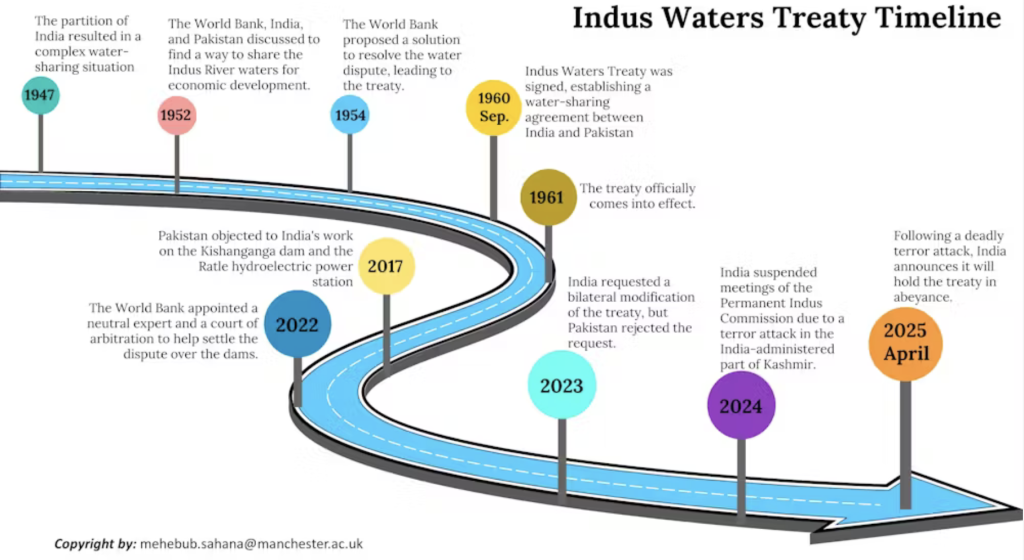

Dans une décision sans précédent, l’Inde a récemment suspendu le traité sur les eaux de l’Indus de 1960 avec le Pakistan, invoquant le terrorisme transfrontalier. Cette décision s’inscrit dans une série d’escalades entre les deux pays, qui se trouvent désormais au bord de la guerre. [Voir sur l’escalade et la désescalade le dossier publié sur le site À l’encontre le 10 mai. Le cessez-le-feu est loin d’avoir supprimé les tensions. Modi indique que le dispositif militaire mis en place le 7 mai est encore en place.]

La suspension du traité sur les eaux de l’Indus reflète une tendance régionale grandissante: les pays d’Asie du Sud considèrent de plus en plus l’eau comme un atout stratégique plutôt que comme une ressource commune, dans un contexte de méfiance croissante, de stress climatique et de concurrence géopolitique.

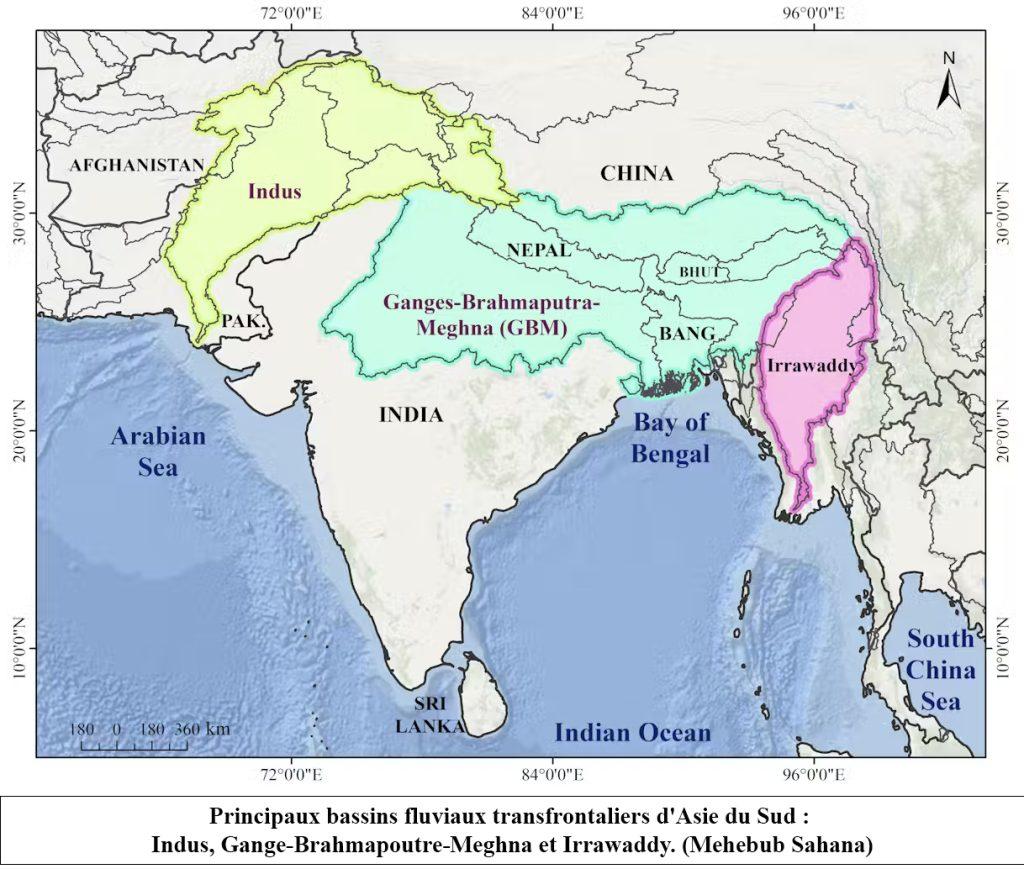

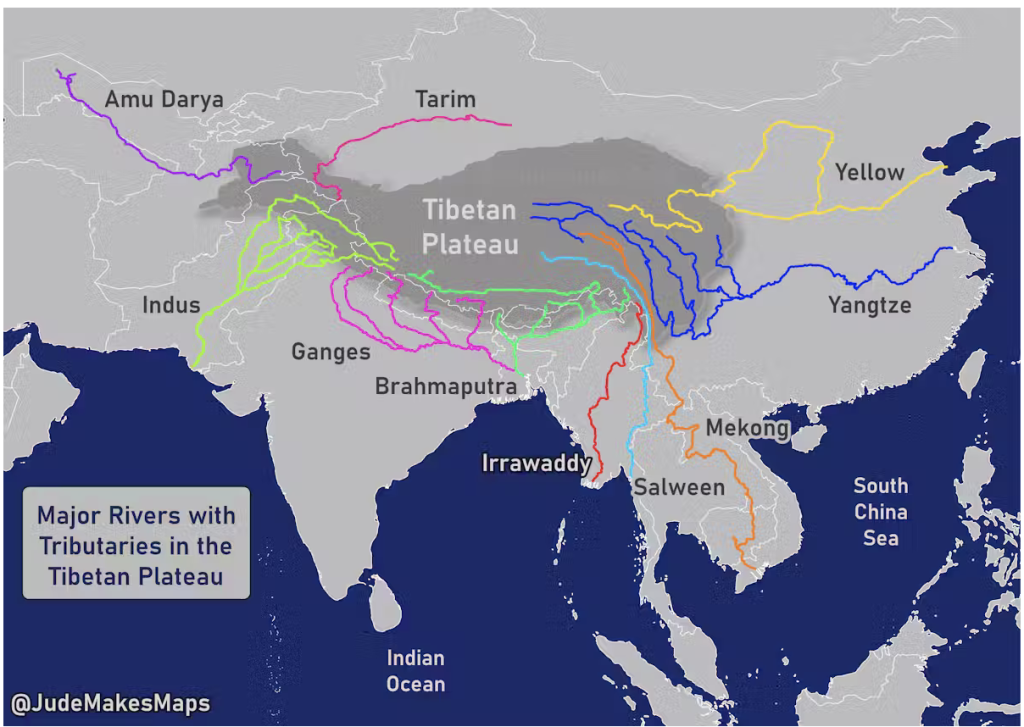

La région abrite près d’un quart de la population mondiale et dépend d’énormes fleuves transfrontaliers alimentés par les glaciers de l’Himalaya. Cela constitue le «troisième pôle» (Hindu Kush-Karakoram-Himalayan system) de réserves d’eau douce. Une rupture de la diplomatie de l’eau pourrait entraîner un effondrement environnemental, des crises humanitaires et une instabilité géopolitique. L’utilisation de l’eau comme arme doit être traitée de toute urgence comme une question de justice climatique mondiale.

Un point de tension a été atteint en août 2024, lorsque des inondations dévastatrices ont touché près de 5,8 millions de personnes au Bangladesh. Certains responsables bangladais ont accusé l’Inde d’avoir libéré sans avertissement un excédent d’eau provenant d’un grand barrage en amont. L’Inde a nié toute responsabilité, invoquant des précipitations extrêmes et le fonctionnement normal du barrage. Néanmoins, cet incident a ravivé les tensions de longue date entre les deux pays.

Pour compliquer encore la situation, la Chine a récemment approuvé la construction du plus grand projet hydroélectrique au monde sur le fleuve Yarlung Tsangpo au Tibet, qui devient le Brahmaputra en Inde. Ce projet gigantesque a suscité l’inquiétude quant à la capacité de la Chine à exercer un contrôle en amont et aux risques écologiques pour l’Inde et le Bangladesh en aval.

La Chine n’a pas signé d’accords officiels de partage de l’eau avec ses voisins, mais sa présence croissante dans les infrastructures hydrauliques régionales annonce un changement radical dans la politique hydraulique de l’Asie du Sud et de l’Est.

Le changement climatique aggrave la situation

Les évolutions climatiques récentes font des fleuves transfrontaliers un sujet de friction géopolitique de plus en plus important. Ces évolutions incluent l’accélération de la fonte des glaciers, l’irrégularité des moussons et l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.

Si la fonte des glaciers va temporairement augmenter le débit des fleuves, les prévisions à long terme sont sombres. Si les émissions [entre autres de CO2] et le réchauffement se poursuivent, de nombreux fleuves alimentés par des glaciers, notamment l’Indus, le Gange et le Brahmapoutre, pourraient voir leur débit considérablement réduit d’ici la fin du siècle. Cela affectera directement des centaines de millions de personnes qui en dépendent.

La crise est exacerbée par les changements qui touchent l’Himalaya. La région se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, avec un glissement des chutes de neige vers les précipitations qui perturbe le calendrier et le volume des eaux qui s’écoulent des montagnes vers les champs et les villes en contrebas.

Dans le même temps, l’extraction non durable des eaux souterraines a poussé les réserves d’eau phréatiques de l’Asie du Sud vers l’épuisement, menaçant à la fois la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique.

Un dangereux précédent

L’effondrement ou la suspension du Traité des eaux de l’Indus pourrait créer un dangereux précédent. Il est important de noter que la menace ne réside pas tant dans le fait que l’Inde coupe l’approvisionnement en eau – une mesure peu probable et techniquement difficile à mettre en œuvre – que dans l’érosion de la confiance, de la transparence et du partage des données.

L’une des caractéristiques les plus précieuses du traité est le partage régulier de données sur des éléments tels que les niveaux d’eau, le débit des fleuves et le fonctionnement des barrages. Le Pakistan a besoin de ces données pour prévoir les inondations et les sécheresses, planifier son irrigation, produire efficacement de l’énergie hydroélectrique et gérer son eau potable, mais l’Inde indique qu’elle ne respectera plus ces obligations.

Cependant, les relations tendues de l’Inde en matière d’eau ne se limitent pas au Pakistan. Le Bangladesh et le Népal se sont souvent sentis mis à l’écart ou soumis à des pressions lors des négociations, et l’intention de l’Inde de reconsidérer des traités de longue date suscite des inquiétudes dans ces deux pays.

C’est particulièrement le cas à l’approche de l’expiration du traité sur les eaux du Gange en 2026: le fleuve Gange, qui traverse l’Inde, irrigue une grande partie du Bangladesh, et le traité garantit à ce dernier un débit minimal.

D’autres accords clés, tels que le traité Mahakali [1996, entre l’Inde et le Népal] et l’accord sur le fleuve Kosi entre l’Inde et le Népal, ainsi que l’accord sur le partage des eaux de la Teesta entre l’Inde et le Bangladesh, restent largement non appliqués, ce qui alimente la méfiance. Ces échecs sapent la confiance dans la diplomatie régionale en matière d’eau et jettent le doute sur l’engagement de l’Inde en faveur d’une coopération équitable.

Cette situation n’est pas améliorée par le fait que l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh continuent tous à utiliser des méthodes d’irrigation obsolètes qui entraînent une consommation d’eau supérieure à leurs besoins. Alors que le changement climatique intensifie les inondations, les sécheresses et la fonte des glaciers, il est urgent de réformer les traités existants sur l’eau afin de les adapter aux réalités climatiques, hydrologiques et géopolitiques actuelles.

Le traité sur les eaux de l’Indus, négocié dans les années 1960, avant l’émergence de la science climatique moderne, ne tient pas compte de ces transformations. En effet, la plupart des traités sur l’eau dans la région restent ancrés dans des cadres technocratiques et centrés sur l’ingénierie, qui ne tiennent pas compte de l’extrême variabilité du climat et de ses effets en cascade.

L’expiration prochaine du traité sur les eaux du Gange et la négociation en cours d’autres accords sur les bassins constituent une occasion cruciale de repenser la gestion de l’eau en Asie du Sud.

Bien que l’Indus traverse l’Inde avant le Pakistan, dans d’autres bassins, l’Inde est en aval. C’est le cas du Brahmaputra, où elle exige une coopération en amont de la Chine.

Le fait de saper le traité de l’Indus pourrait affaiblir la position de l’Inde dans les négociations futures et tendre ses relations avec le Népal et le Bangladesh, tout en donnant à la Chine plus d’influence dans la politique hydrique de l’Asie du Sud. La Chine étend déjà son influence en accordant des milliards de dollars de prêts au Bangladesh et en renforçant ses liens avec le Népal, en particulier dans le domaine des infrastructures hydrauliques.

La plupart des plus grands fleuves du monde prennent naissance dans l’Himalaya ou sur le plateau tibétain. JudeMakesMaps, CC BY-SA

Utiliser l’eau comme arme est une stratégie périlleuse qui pourrait se retourner contre ses auteurs. L’affaiblissement de la diplomatie de l’eau en Asie du Sud n’est pas seulement une menace régionale; il met en danger la sécurité climatique mondiale.

Face à l’aggravation des effets du changement climatique et à la répétition des catastrophes, la mise à jour des accords transfrontaliers tels que le traité sur les eaux de l’Indus, le traité sur les eaux du Gange et les accords sur le Kosi et la Teesta n’est plus une option, mais une nécessité urgente aux conséquences considérables.

Article publié sur le site The Conversation le 9 mai 2025; traduction rédaction A l’Encontre.