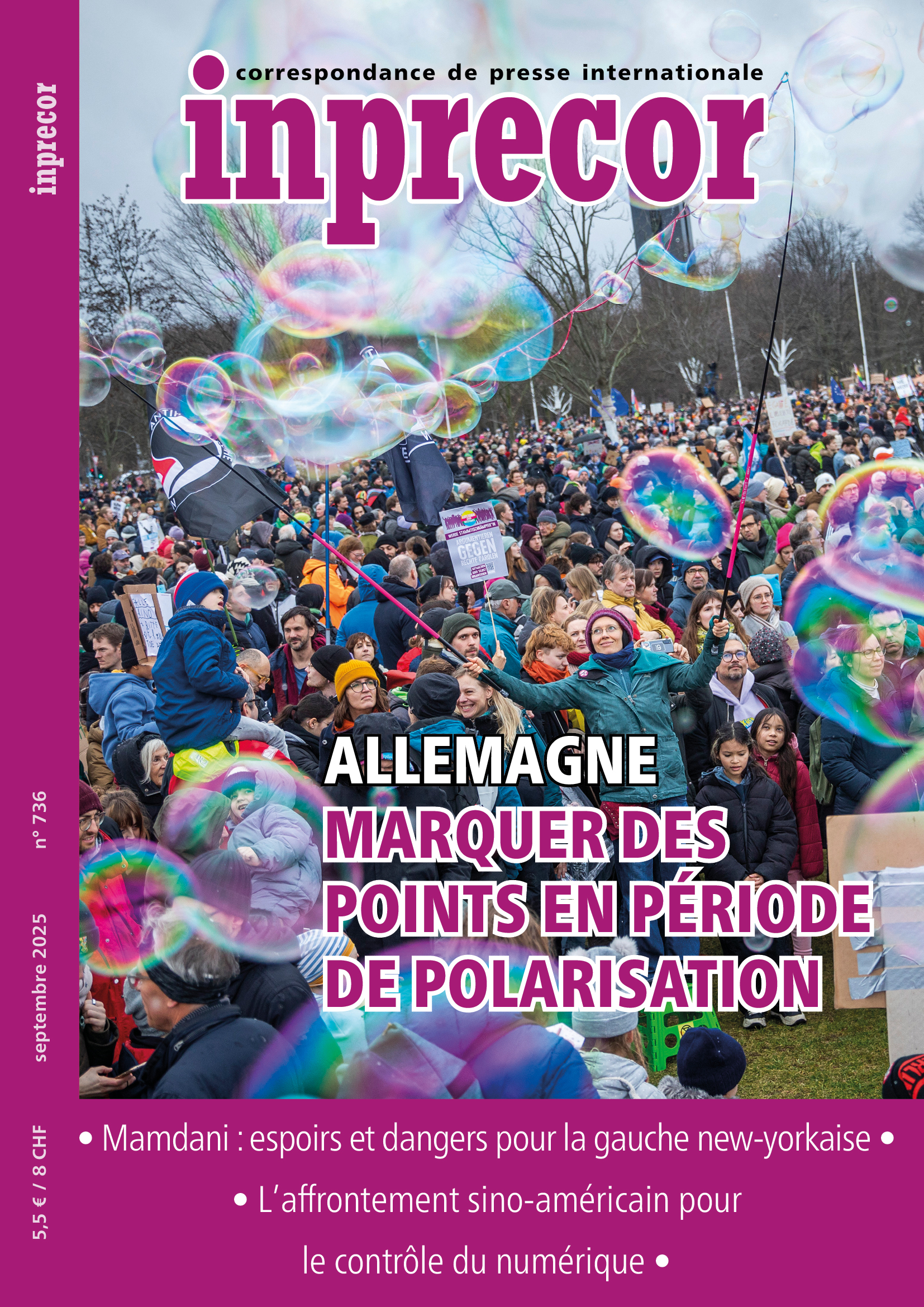

Notre camarade Violetta Bock présente la situation en Allemagne et son travail de députée de Die Linke, consistant à faire le lien entre les classes populaires et la contestation d’un pouvoir de plus en plus instable.

Comment vois-tu la situation en Allemagne, en particulier les répercussions de la crise économique ?

Le trait marquant de la situation en Allemagne, c’est le déclin de « l’Ouest ancien ». Cela vaut aussi bien pour son rôle militaire et géopolitique dans l’alliance entre les États-Unis et l’Europe que pour la base économique de cette alliance : l’époque où l’Allemagne occupait une place de premier plan dans l’industrie européenne et jouait un rôle prépondérant dans l’économie mondiale semble révolue pour le moment, et rien n’indique actuellement que cette évolution pourrait s’arrêter ou même s’inverser.

Depuis des années, les chaînes de production et la croissance se déplacent de plus en plus vers l’Asie, en particulier vers la Chine et l’Inde. En Allemagne, cette évolution n’est pas suffisamment comprise, ni par le gouvernement actuel, ni par de larges pans de la gauche sociale et du mouvement syndical, et elle ne constitue pas non plus la base à partir de laquelle on envisage les actions à mener.

C’est une situation dramatique, car tout ce à quoi nous assistons aujourd’hui se déroule sous le signe de ces changements économiques, dans le contexte d’une catastrophe climatique qui progresse rapidement, avec toutes ses conséquences sociales et politiques.

Pour les classes laborieuses, cela se traduit par un vide stratégique.

La catastrophe climatique est désormais reconnue comme une réalité, mais la réflexion sérieuse sur ses conséquences est supplantée par les crises sociales et économiques qui se développent parallèlement. À vrai dire, la société devrait investir dans des projets d’avenir qui renforcent la protection civile et les infrastructures sociales, qui donnent aux gens les moyens d’amortir les conséquences de la catastrophe climatique et qui empêchent en même temps la destruction continue des conditions de notre existence. En lieu et place, ce sont la guerre, la concurrence géopolitique et la défense des sites industriels nationaux qui occupent le devant de la scène. Les investissements se font pour la guerre, l’exploitation et le pillage, autrement dit l’endettement et le démantèlement social se font pour servir le complexe militaro-industriel et tout ce qui garantit une mainmise sur les ressources naturelles au niveau international. C’est là où gisent les profits et les attentes des classes dominantes.

Cela augmente considérablement la pression sur les classes travailleuses, tant sur le plan matériel qu’idéologique : d’une part, à travers la propagande nationaliste et la volonté de militariser largement l’industrie et la société – en Allemagne, cela se fait toujours sur le thème « les Russes arrivent » –, d’autre part, à travers la désindustrialisation du pays, qui détruit emplois et conditions d’existence.

L’Allemagne, même si elle reste une puissance centrale dans l’UE, n’a pas de puissance bancaire au niveau planétaire comme la Grande-Bretagne, ni de suprématie militaire comme les États-Unis, ni même de position économique dominante comme la Chine. Dans les hautes sphères syndicales, on trouve même des dirigeant·es qui espèrent que, tout compte fait, la militarisation leur profitera et que l’Allemagne parviendra à regagner du terrain dans la course à la compétitivité, avec leur aide si nécessaire.

Cela entrave également les luttes quotidiennes. Tant qu’il manquera une espérance vigoureuse en un avenir meilleur, tout mouvement restera freiné. Voilà la tâche qui incombe à la gauche d’aujourd’hui.

Quel rôle joue l’extrême droite dans cette situation ?

L’AfD constitue un rassemblement hétéroclite de courants de la droite. À ses débuts, elle critiquait l’Union européenne et mobilisait ce que l’on appelle la classe moyenne, même si, dès le départ, sa base électorale était en grande partie composée de salarié·es déçu·es par le système politique.

Aujourd’hui, le spectre va des conservateurs-nationalistes et des partisans d’un libéralisme économique drastique aux fascistes déclarés qui parviennent à se présenter comme une opposition radicale ; et pourtant cela fait déjà longtemps qu’ils s’efforcent de proposer leurs services à la CDU en tant que partenaire gouvernemental.

Grâce à une polarisation permanente, ils ont largement ancré leur programme raciste au sein de la société, et leurs revendications – telles que le démantèlement du droit d’asile – ont été reprises par d’autres partis et traduites en mesures gouvernementales.

Nous assistons actuellement à un glissement vers la droite de l’ensemble du spectre politique (à l’exception du parti Die Linke), qui rend chaque jour plus difficile la vie des migrant·es, des travailleur·ses, des personnes LGBTQ+ et de toutes les personnes socialement vulnérables.

La crainte de l’émergence d’un mouvement fasciste de masse incite à la recherche d’une réponse centrale dans le cadre d’alliances aussi larges que possible, allant jusqu’à la CDU/CSU, au SPD et aux Verts, afin de faire barrage à l’AfD à tous les niveaux. Il n’existe pour l’instant aucun mouvement fasciste de masse en Allemagne.

Mais nous devons nous attendre à ce que la CDU, le SPD et même les Verts puissent trouver des points de convergence politiques avec l’AfD – dans la pratique, cela existe déjà. C’est précisément contre cela que nous devons nous dresser…

Au cours de ces derniers mois, nous avons assisté non seulement à un glissement vers la droite, mais aussi à une polarisation, visible notamment dans la croissance du parti Die Linke. Une partie croissante de la jeune génération recherche des réponses plus radicales et est prête à agir. Les réponses au glissement à droite ne doivent donc pas se concentrer sur des alliances contre l’AfD mais doivent aussi mettre en avant une perspective socialiste comme alternative à la militarisation, au nationalisme et au délitement social.

Comment réagissent les syndicats ?

Nous sommes régulièrement confrontés à des attaques virulentes contre le droit de grève et les droits syndicaux. Le gouvernement actuel s’en prend par exemple ouvertement à la journée de travail de 8 heures. Dans les années 2000, les syndicats allemands ont raté l’occasion de se débarrasser de leurs illusions dans la social-démocratie. Certes, il y a désormais un nombre considérable de permanent·es syndicaux bien à gauche, mais en même temps, il y a beaucoup moins de dirigeant·es ouvrier·es dans les entreprises. C’est une évolution qui se dessinait dans les années 80. En même temps, les conflits sociaux qui focalisent l’attention générale sont en diminution, après un bref regain à la fin de la dernière décennie et au début de celle-ci.

Nous ne voyons actuellement aucune lutte importante et très médiatisée comme celles qui ont eu lieu il y a quelques années chez Amazon, à la poste, dans les hôpitaux ou dans la fonction publique. Bien sûr, il y a toujours des initiatives et des campagnes importantes qui nous donnent de l’espoir et que nous devons soutenir de toutes nos forces. Pour ce faire, les méthodes dites d’organizing 1) sont de plus en plus souvent mises en œuvre. Mais elles restent étroitement liées aux cadres, aux décisions et aux perspectives fixées par les appareils syndicaux centraux.

Nous assistons également à l’émergence de comités d’entreprise de droite, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ou à la création de syndicats concurrents de droite. Y faire face nécessite un travail syndical de contestation, car ils attaquent là où ça fait mal : là où des comités d’entreprise et des commissions en charge de négocier les accords collectifs aux ordres sont constamment en train de faire des compromis qui, au final, ne correspondent pas à la volonté des collègues.

Une tâche fondamentale reste celle de former, au sein des entreprises, des noyaux qui s’attachent à mettre en évidence les contradictions de classe et à dégager une perspective sociale. Mais sans une organisation socialiste qui serait à même de présenter ce que devrait être le pas suivant et aussi de le faire aboutir, nous resterons bloqués au stade des luttes défensives. C’est exactement ce que nous vivons actuellement : beaucoup de petites luttes, mais pratiquement aucune qui parvienne à s’imposer dans le débat social. Dans le secteur des services, on a cherché dans ce but à former des coalitions citoyennes, par exemple en coopérant avec le mouvement pour la transition énergétique dans les transports lors des négociations salariales sur les transports publics.

Nos camarades dans les entreprises s’efforcent de transformer, de démocratiser et de radicaliser le travail syndical, mais souvent aussi simplement de le réorganiser. Die Linke peut être d’une aide précieuse à cet égard, mais pas si nous nous enfermons dans des cellules d’entreprise qui tentent de déployer notre politique de parti en dehors même de ce travail syndical.

Quelle forme revêt la politique de la social-démocratie ?

En période de crise, le SPD a toujours été incapable de développer une politique indépendante dans l’intérêt des classes laborieuses, car pour lui sa réussite est indissociable de celle du capital. Rien n’a changé à cet égard.

Et comme il a largement perdu son ancrage dans la classe ouvrière, il fait de moins en moins semblant de mener une politique de classe. Il se délite petit à petit.

À mon avis, le rôle des Verts est plus intéressant. À l’étranger, on sous-estime souvent l’importance que les Verts ont ou ont eu dans la société allemande – ils sont récemment passés derrière Die Linke dans les sondages. Ils ont longtemps représenté un espoir de renouveau : écologiques, progressistes, pacifistes, même si, dans les faits, ils ont toujours plié devant les intérêts du capital et de la réaction et ont emmené l’Allemagne dans ses premières guerres depuis la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, ils se situent au centre de la société, mais ils sont devenus le parti du « racisme humain », qui maintient les frontières ouvertes au profit du capital, et celui de la « guerre humanitaire ». Ils sont devenus un parti important, en particulier dans la classe moyenne, mais la trahison de leurs propres origines est, à mon avis, déjà de l’histoire ancienne.

Ceux qui votent pour les Verts savent aujourd’hui assez précisément ce qu’ils recevront en retour : une politique en faveur du capital, avec des voitures électriques et des dosettes de café bio.

Selon toi, quelle politique Merz va-t-il mener ?

Ce n’est pas encore déterminé. La CDU – et avec elle le SPD, son partenaire de coalition – est confrontée à un dilemme. Ils ont recours à la recette capitaliste standard bien rodée : coupes sociales draconiennes, militarisation de la société, fermeture des frontières de l’UE aux réfugié·es, investissements massifs dans le capital européen. Ils espèrent ainsi créer une nouvelle marge de manœuvre pour la redistribution grâce à un nouveau « miracle économique ».

Mais il y a de bonnes raisons de penser que, cette fois-ci, dans le contexte de la crise économique générale, ils ne pourront pas s’en sortir au moyen d’une corne d’abondance remplie d’euros – la crise économique s’accompagne en effet de profonds bouleversements internationaux dans les modes de production modernes, parallèlement à une réorganisation impérialiste des rapports de force. Le programme de réarmement ne pourra à lui seul changer la donne – il ne fera qu’accroître et étendre le risque de guerre.

Actuellement, nous constatons que la CDU/CSU et le SPD s’alignent de plus en plus sur les slogans racistes et nationalistes de l’AfD. Pourquoi alors ne serait-il pas possible que Merz ose un jour franchir le pas et former un gouvernement minoritaire soutenu par l’AfD ? Ce serait désastreux pour les gens en Allemagne, mais c’est un scénario réaliste.

Les médias bourgeois et les grands groupes industriels font pression de toutes leurs forces pour aboutir à un gouvernement de type conservateur. Ils parlent sans cesse de crises au sein de la coalition, transforment chaque désaccord en catastrophe et défendent une conception de la démocratie selon laquelle les gouvernements doivent pouvoir « passer en force » sans contestation ni discussion, argumentant que ce serait tout simplement une nécessité imposée par cette crise.

C’est précisément là que nous, socialistes, pouvons affûter notre profil : nous sommes les démocrates. Nous prenons au sérieux la diversité des opinions et les conflits ouverts, car nous partons du principe que les solutions collectives ne peuvent naître que de la confrontation et d’une large participation. Il s’agit là d’une conception de la démocratie totalement différente de celle du « passage en force » autoritaire du centre bourgeois.

Peux-tu nous parler de Die Linke ? Quelle en est l’orientation politique générale ? Quel a été l’impact de l’afflux massif de jeunes ?

Pour bien comprendre Die Linke, il faut connaître son histoire. Au départ, ce parti était le résultat de la fusion de deux courants : d’une part, l’organisation qui a succédé à l’ancien parti d’État à l’Est, le PDS, et, d’autre part, l’Alternative électorale pour le travail et la justice sociale (WASG), qui est apparue dans l’Ouest de l’Allemagne.

La WASG est née au milieu des années 2000 en réaction à l’offensive radicale du gouvernement Schröder contre les acquis sociaux, les fameuses « réformes Hartz ». Elle a été alimentée par des membres déçus du SPD, mais aussi par des éléments provenant de la gauche plus radicale, dont beaucoup avaient une orientation marxiste.

Dès le début, il était donc clair que Die Linke n’était pas simplement un parti politique comme les autres, mais plutôt le produit du rassemblement de différentes expériences et traditions, tant sur le plan politique qu’entre l’Est et l’Ouest. Sa physionomie a changé à plusieurs reprises au cours de son histoire, et elle continuera à évoluer à l’avenir. Parce que son succès a toujours été et sera toujours lié à sa capacité à s’adapter aux nouvelles dynamiques sociales.

Aujourd’hui, Die Linke – et c’est ici que naît souvent un malentendu – est moins un parti au sens classique du terme qu’une organisation de masse, un point de ralliement de masse.

Qu’est-ce que je veux dire par là ? Il définit certes des orientations politiques, mais n’impose pas qu’elles soient suivies de manière uniforme, préférant les remettre en discussion au sein des mouvements. Il regroupe aussi bien des sociaux-démocrates de gauche pragmatiques que des socialistes révolutionnaires, sans que cela entraîne en règle générale de divisions, d’exclusions ou de manquements à la solidarité. Tous et toutes ont conscience qu’il s’agit d’un projet commun qui doit pouvoir accepter différents courants. Son objectif central est la défense des acquis sociaux, associée au débat et à la lutte pour une perspective socialiste, en tenant compte des expériences diverses, tant du point de vue de l’histoire de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest que de celle des différents mouvements.

L’orientation politique de Die Linke est donc difficile à résumer en une phrase, et c’est précisément là que beaucoup d’observateurs et observatrices achoppent. Ils veulent des mots définitifs, sans ambiguïté, mais ce n’est pas ainsi que fonctionne cette formation. Son orientation est déterminée par les personnes qui y sont actives.

C’est l’une de ses forces : ceux et celles qui s’impliquent peuvent influencer la manière dont le travail du parti évolue. La ligne suivie sur les questions centrales est en constante évolution et s’adapte aux mouvements.

Le débat sur la manière d’aborder la montée de l’extrême droite en est un exemple : certain·es réclament de larges alliances contre l’AfD, y compris au sein du Parlement, tandis que d’autres veulent montrer que des marges de manœuvre plus importantes existeraient dans le capitalisme. Je m’oppose par exemple à ces deux positions. En effet, les marges de manœuvre objectives pour des stratégies réformistes en Europe, et en particulier en Allemagne, se sont réduites dans un contexte de désindustrialisation et d’autoritarisme.

Nous nous trouvons actuellement dans une situation plutôt confortable, mais difficile : le parti a plus que doublé le nombre de ses membres, beaucoup sont directement issu·es de mouvements sociaux, d’autres appartiennent à une génération qui commence tout juste à se politiser. Le simple fait que ces jeunes aient décidé de faire de Die Linke leur organisation est déjà significatif. Ils se détournent ainsi délibérément des Verts, un parti souvent considéré comme de gauche libérale, mais qui, en réalité, défend pour partie une politique de droite libérale. Cette génération a pris conscience que l’ensemble du système des partis en Allemagne s’est déplacé vers la droite et que seul Die Linke est resté à sa place : comme force porteuse d’espoir, comme pôle contre l’exclusion et la privation de droits.

Et qu’attendent ces jeunes du parti ?

Je pense que ce qu’ils veulent, ce n’est pas la satisfaction de revendications particulières, mais plutôt être partie prenante de cette opposition porteuse d’espoir. Dans le meilleur des cas, et c’est ce que l’on constate dans de nombreux endroits, ils voient dans Die Linke un espace où ils peuvent agir efficacement en politique. Ce qui a permis d’en arriver là, c’est aussi le fait que depuis le départ de Sahra Wagenknecht, le parti a réussi à sortir des querelles publiques, qu’il a su trouver un thème central avec la question des loyers et qu’avec les campagnes de porte-à-porte il est possible de commencer à agir à un niveau élémentaire et, en dehors des petits milieux refermés sur eux-mêmes, d’établir un contact avec les gens sur la base de ce qu’ils vivent au quotidien.

Nous avons ici une chance historique : les député·es et les responsables du parti se trouvent aujourd’hui dans la position qui est la leur parce qu’ils et elles ont choisi de se lancer dans ce projet à une époque où il semblait impossible de faire carrière en politique de cette manière. L’automne dernier encore, Die Linke était considéré comme finie. Toutes celles et ceux qui se sont présenté·es aux élections l’ont fait avec la conviction profonde qu’il fallait une alternative de gauche. C’est précisément sur cela que nous pouvons nous appuyer aujourd’hui pour construire l’avenir.

Concernant le mouvement de solidarité avec la Palestine : y a-t-il une nouvelle dynamique, en particulier dans les quartiers ouvriers et immigrés ?

Le mouvement de solidarité avec les Palestinien·nes est actuellement l’un des plus importants mouvements en Allemagne. Il est principalement porté par des immigré·es. Comme dans de nombreux pays, la répression est forte et sert à alimenter encore davantage le racisme. Il est donc toujours important de faire la distinction entre l’opinion « publiée » et l’opinion publique. Dans l’ensemble de la population, il y a une majorité contre les livraisons d’armes par l’Allemagne, mais cela ne se voit pas encore dans la rue.

Tu ne pourras plus toucher les jeunes, mais également de nombreux travailleur·ses et certaines parties de la population dans son ensemble, si tu qualifies globalement la solidarité avec la Palestine de « problème » ou d’« antisémite ». Cette façon de voir a pourtant longtemps imprégné la gauche sociale, notamment en raison de l’histoire terrible de l’Allemagne.

Bien sûr, il reste vrai que plus les gens sont liés aux institutions étatiques dans leur vie quotidienne – que ce soit sur le plan professionnel ou dans leur vie privée –, plus la vieille pression de la « raison d’État » se fait sentir. Cela reste un obstacle.

Mais cela ne pose pas de problème majeur pour une stratégie socialiste. Car c’est avant tout à ceux qui ne sont pas intégrés dans ce système, mais qui en souffrent, que nous nous adressons. Et c’est précisément là que la solidarité avec la Palestine, malgré toutes les attaques, prend une nouvelle dynamique.

Comment se déroule la lutte contre la répression ? Peut-elle être surmontée ? Le mouvement peut-il devenir plus fort que la répression ?

Bien sûr, la répression a un effet, en particulier sur celles et ceux qui travaillent ou agissent au plus près de l’État ou qui dépendent d’une manière ou d’une autre des institutions étatiques. À certains endroits, la répression apparaît au grand jour, par exemple lorsque des femmes juives se voient interdire de s’exprimer publiquement parce qu’elles se positionnent clairement contre la politique israélienne, ou lorsque les tribunaux condamnent a posteriori les interventions brutales de la police et lèvent après coup l’interdiction de certains slogans. Au sein du mouvement de solidarité, nous constatons régulièrement de nouvelles avancées avec le ralliement de nouvelles franges de la population et la réalisation de percées importantes.

Le fait que de plus en plus d’organisations ne peuvent plus fermer les yeux y a également contribué. Celles et ceux qui ont réussi une fois à surmonter leur peur sont d’autant plus déterminés. L’attitude de l’État ébranle chez beaucoup de personnes leur confiance fondamentale dans le système. Dans le mouvement de solidarité, il existe toujours un large éventail de positions, allant de l’accent mis sur les revendications humanitaires aux positions antisionistes.

Le problème majeur en Allemagne est actuellement tout autre : la lutte contre la dépression et le sentiment qu’il n’y a aucune issue. Le gouvernement fédéral a longtemps refusé avec obstination de décider quoi que ce soit qui puisse faire pression sur Israël. Nous sommes donc contre l’État, mais l’État ne bouge pas. La « raison d’État » allemande plane sur tout et imprègne l’ensemble de la politique étrangère.

Nombre d’activistes ont donc l’impression de se battre contre des moulins à vent. Pour ceux et celles qui militent depuis des décennies en solidarité avec la Palestine, cette période est dominée par l’horreur de ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et dans toute la région.

Et en même temps, cette phase marque une avancée majeure : une nouvelle génération de militant·es et de membres de partis est arrivée sur le devant de la scène, et elle n’est plus prisonnière de l’idée que toute critique d’Israël est antisémite en soi. Ce progrès n’a peut-être pas d’effet immédiat, mais il crée une base solide à partir de laquelle nous pourrons construire une perspective internationaliste plus radicale dans les années à venir.

Comment vois-tu ton rôle de députée dans cette situation ?

J’aborde toujours mon rôle de députée en ayant en tête la question des relations entre Parlement, mouvement et parti.

Heureusement, ces dernières années, il y a eu de nombreux débats et des progrès évidents au sein de Die Linke. Nous avons tiré des enseignements sur la manière dont cette relation doit être structurée et nous avons introduit des règles précises, par exemple pour les versements d’argent ou la tenue régulière de permanences sociales. Il apparaît très clairement que les député·es avec lesquel·les je travaille aujourd’hui ne se sont pas présenté·es par ambition professionnelle, mais par conviction. Bien sûr, il subsiste au sein du parti une ancienne manière de fonctionner, dans laquelle les député·es s’organisaient plutôt en petits groupes de travail. De telles tendances refont régulièrement surface pour des raisons structurelles. Mais nous avons commencé à briser cette logique. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, même si nous n’en sommes qu’au début.

Concrètement, je distingue trois volets dans mon travail.

Premièrement, il faut faire en sorte que les mouvements puissent bénéficier des ressources existantes. Je ne parle pas ici en premier lieu d’argent, mais plutôt d’informations, de réseaux, et de possibilités de se faire entendre. Souvent, on réduit cela à un simple soutien financier. Mais ce qui est déterminant, c’est de fournir aux mouvements des analyses, des thèses, des évaluations, des impressions, et une bonne compréhension de l’adversaire. Ce sont là des ressources dont nous disposons en tant que député·es.

Deuxièmement, il s’agit d’être un modèle. Nous ne devons pas rattacher à ce rôle l’objectif de faire un jour partie du bloc des puissant·es au pouvoir. En tant que député·es, nous devons montrer que nous ne disparaissons pas dès que nous sommes au Bundestag. À Kassel, en particulier dans le quartier de Rothenditmold, j’ai créé un centre communautaire avec de nombreux et nombreuses camarades. Après mon élection, beaucoup se sont demandé si j’étais désormais « partie ».

Mais pour moi, une chose était claire : le travail au Parlement et l’ancrage local ne doivent pas être contradictoires2. C’est pourquoi je continue à faire du conseil social, c’est pourquoi je soutiens le mouvement des locataires – qui, dans cette situation de crise, est devenu, et ce n’est pas un hasard, un domaine d’activité central pour l’ensemble du parti. Nous prouvons ainsi qu’il est possible de travailler au sein du Parlement bourgeois sans se « parlementariser ».

Troisièmement : nous devons utiliser la tribune du Parlement d’une manière qui fasse date. En ces temps de guerre et de catastrophe climatique, il s’agit de donner la plus grande visibilité possible à la lutte pour la justice climatique et contre les intérêts impérialistes. C’est la grande tâche qui nous incombe, mais elle ne doit pas être dissociée de la lutte des classes telle qu’elle se déroule concrètement. Au contraire, elle s’inscrit dans le prolongement de celle-ci. Je serais heureuse si, dans deux ou trois ans, ces questions précisément – travail d’organisation, d’implantation, activité en direction de la classe ouvrière et avec elle – constituaient la base de nos débats internes au parti. Et je suis confiante dans notre capacité à y contribuer. Car nous avons déjà montré qu’une orientation ancrée à gauche et sur le terrain populaire n’est pas une caricature mais qu’elle nous permet réellement de marquer des points en période de polarisation.

Le 1er septembre 2025

Propos recueillis par Antoine Larrache, traduits par Pierre Vandevoorde.

- 1

Violetta Bock est la traductrice en allemand du livre de référence de Eric Mann, directeur du Labor/Community Strategy Center de Los Angeles, The 7 Components of Transformative Organizing Theory.

- 2

Violetta Bocka écrit, en collaboration avec notre camarade Thomas Goes, Ein unanständiges Angebot ? Mit linkem Populismus gegen Eliten und Rechte (Une proposition indécente ? Un populisme de gauche contre les élites et la droite), 2017. Ils y prônent un « socialisme des gens simples » et « l’organisation d’un contre-pouvoir afin de créer des laboratoires d’espoir et un arrière-pays de solidarité ». Ils y qualifient également Sahra Wagenknecht de « populiste en échec ».