La victoire de José Antonio Kast à l’élection présidentielle chilienne de 2025 met fin à un cycle politique qui avait débuté, contre toute attente, par une augmentation du prix du ticket de métro six ans plus tôt. En octobre 2019, une révolte massive avait brisé l’image de stabilité qui distinguait depuis longtemps le Chili de ses voisins. En octobre 2020, une majorité écrasante s’est prononcée par référendum en faveur de l’abrogation de la Constitution de l’ère Pinochet. En décembre 2021, un ancien dirigeant étudiant radical de gauche est entré au palais présidentiel, promettant d’enterrer le néolibéralisme et d’inaugurer un nouveau pacte social. Moins de quatre ans plus tard, une droite ouvertement réactionnaire est revenue aux portes du pouvoir ; cette fois-ci, les chars n’ont pas été nécessaires, les urnes ont suffi.

Ce revirement a déjà créé un répertoire familier d’explications. Pour certains, il reflète une dérive mondiale vers la droite, qui englobe la consolidation autoritaire en Europe, le trumpisme aux États-Unis et la montée en puissance de Bolsonaro et Milei en Amérique latine1.] D’autres mettent l’accent sur des échecs contingents : inflation, insécurité, migration, criminalité2. Une troisième ligne d’argumentation pointe du doigt un retour de bâton culturel, suggérant que les excès progressistes – en matière de genre, de plurinationalité, d’environnementalisme – ont aliéné les électeurs socialement conservateurs3. Chacune de ces explications reflète une réalité, mais aucune n’est suffisante à elle seule. Prises ensemble, elles occultent les conditions historiques plus longues qui ont façonné les expériences démocratiques du Chili – passées et présentes – et détournent l’attention d’un problème plus fondamental : les limites de la politique démocratique dans les sociétés capitalistes lorsque les défis réformistes approchent celles de la propriété, de l’accumulation et du pouvoir de classe. Ces limites ne sont pas seulement institutionnelles ; elles découlent de la capacité inégale de la démocratie à réorganiser les relations de classe sans provoquer de contre-mobilisation.

Le Chili offre un point de vue exceptionnellement limpide pour examiner ce problème. Une dictature ouverte a d’abord imposé le néolibéralisme dans ce pays. Une transition démocratique négociée a ensuite donné naissance à l’un des régimes électoraux les plus stables du Sud global, tout en laissant les relations sociales capitalistes largement intactes. Plus tôt encore, la tentative la plus ambitieuse du XXᵉ siècle de parvenir au socialisme par la voie parlementaire (la vía chilena al socialismo) a été violemment réprimée, une expérience qui a laissé à la fois un traumatisme profond, et une impasse stratégique durable pour la gauche.

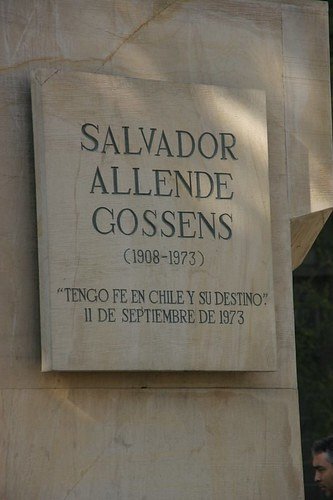

La conjoncture actuelle impose une nouvelle analyse, non pas pour commémorer la défaite de Salvador Allende ou pour répéter les dichotomies entre réforme et révolution, mais pour examiner les conditions dans lesquelles les avancées démocratiques deviennent politiquement réversibles. La comparaison entre le gouvernement de l’Unité populaire de 1970-1973 et l’administration Apruebo Dignidad de 2022-2025 n’est donc ni nostalgique ni purement analogique. Elle sert à explorer la manière dont le pouvoir de classe est assemblé, dispersé et recomposé lors des différentes phases du développement capitaliste.

Au-delà de l’inévitabilité

Les récits dominants sur le renversement d’Allende restent curieusement statiques. Au sein de la gauche, certains attribuent principalement le coup d’État à l’impérialisme américain, mettant l’accent sur l’intervention de la CIA, le sabotage économique et la géopolitique de la guerre froide4. D’autres attribuent la responsabilité à l’Unité populaire elle-même, invoquant un légalisme excessif, une réticence à armer la classe ouvrière ou une confiance mal placée dans les institutions bourgeoises. Malgré leurs différences, ces interprétations convergent vers une conclusion commune : la voie chilienne vers le socialisme était vouée à l’échec dès le départ.

Ce sentiment d’inévitabilité a été politiquement paralysant. Si l’expérience d’Allende était structurellement impossible, sa défaite n’offre guère d’autres enseignements qu’un symbolisme édifiant. La puissance impérialiste ou la réaction capitaliste semblent destinées à écraser toute voie de transition vers le socialisme, ne laissant que deux options : l’accommodation sans transformation ou la confrontation sans victoire. Pourtant, l’inévitabilité est un piètre guide pour expliquer l’histoire. La défaite ne prouve pas l’impossibilité ; elle indique seulement que l’équilibre des forces a finalement basculé. L’analyse doit donc aller au-delà des hypothèses héroïques pour identifier les mécanismes par lesquels les ouvertures politiques s’élargissent ou se contractent, et comment ces fausses dichotomies continuent de façonner la stratégie de la gauche bien au-delà du Chili.

Vu sous cet angle, le coup d’État apparaît moins comme le résultat mécanique de l’intervention impérialiste ou de l’erreur socialiste que comme le résultat d’un réalignement spécifique des forces de classe nationales. La pression extérieure a joué un rôle capital, mais elle n’est devenue décisive qu’une fois que les élites chiliennes ont réussi à réunir un bloc dirigeant auparavant fracturé et à obtenir l’acquiescement, sinon le soutien, des couches moyennes clés. Le constitutionnalisme d’Allende n’a pas neutralisé le pouvoir populaire ; au contraire, les années de l’Unité populaire ont été marquées par l’une des expansions les plus rapides de l’organisation de la classe ouvrière et des gains matériels de l’histoire chilienne. Ce qui s’est avéré fatal, ce n’est pas le réformisme en soi. Cependant, l’incapacité à empêcher la réunification des élites alors que la crise économique érodait la base sociale de la coalition.

Cette distinction n’est pas seulement historique. Elle suggère que les projets socialistes peuvent réussir ou échouer. Leur viabilité dépend de la capacité du pouvoir populaire à se développer plus rapidement que les classes dirigeantes ne parviennent à consolider leurs alliances compensatoires. C’est cette dynamique – plutôt que la fidélité abstraite aux institutions ou la vertu insurrectionnelle – qui détermine si les ouvertures démocratiques parlementaires se transforment en transformations durables ou s’effondrent dans une restauration autoritaire.

Capitalisme, démocratie et l’exception chilienne

La trajectoire du Chili après 1973 illustre cette dynamique avec une clarté inhabituelle. Le régime de Pinochet ne s’est pas contenté de réprimer la gauche ; il a démantelé les capacités organisationnelles de la classe ouvrière et restructuré l’économie pour empêcher leur reconstitution. La restauration de la démocratie en 1990 a préservé les protections institutionnelles fondamentales du capital : un État subsidiaire, des prestations sociales privatisées, des relations de travail fragmentées et des contraintes constitutionnelles en matière de redistribution. Le pluralisme électoral est revenu, mais pas le pouvoir des classes.

Pendant près de deux décennies, cet arrangement a semblé stable. La croissance était régulière, la pauvreté en baisse5, et l’alternance au pouvoir – d’abord entre des gouvernements de centre-gauche, puis avec la droite modérée – semblait normaliser la démocratie après la rupture autoritaire. Sous la surface, cependant, la contradiction entre l’égalité politique et la dépendance au marché s’est intensifiée. Les droits sociaux ont été de plus en plus marchandisés, l’insécurité s’est généralisée, le travail est resté atomisé. La légitimité du régime s’est érodée bien avant que sa crise ne devienne visible.

La rébellion de 2019 n’a pas reflété une radicalisation soudaine. Cependant, l’épuisement d’un modèle qui exigeait discipline, flexibilité et prise de risque individuelle sans promettre d’amélioration collective. Ce qui a suivi – le plébiscite, le processus constituant et l’élection de Gabriel Boric – a semblé rouvrir une question qui semblait réglée depuis 1973 : celle de savoir si la démocratie chilienne pouvait être refondée sur les droits sociaux plutôt que sur la dépendance au marché.

Son échec et la résurgence rapide d’une droite autoritaire ont posé un problème symétrique à celui des années Allende, bien qu’inversé. Au début des années 1970, les élites ont abandonné la démocratie lorsqu’elle n’a plus garanti leur domination. Dans les années 2020, certains segments de l’électorat se sont tournés vers la droite parce que la démocratie, telle qu’elle était pratiquée récemment, n’a pas réussi à améliorer les conditions d’existence matérielles. Pour comprendre ce revirement, il faut aller au-delà des explications culturalistes et de l’arithmétique électorale et analyser la manière dont la gauche contemporaine a gouverné : ses relations avec la classe ouvrière, son engagement envers le capital et sa gestion des contraintes institutionnelles.

L’argument avancé ici est simple mais exigeant : la récente défaite de la gauche chilienne n’est pas le résultat d’une ambition excessive, mais d’un désalignement stratégique entre son programme de réformes et les sources de pouvoir populaire capables de le soutenir. Le contraste avec l’Unité populaire est instructif, non pas parce qu’Allende « avait les réponses », mais parce que son gouvernement a été confronté à un dilemme similaire dans des conditions bien plus difficiles et, pendant longtemps, l’a géré plus efficacement. L’analyse qui suit reconstitue la consolidation néolibérale du Chili et la recomposition des relations de classe qui ont culminé en 2019, revisite l’expérience d’Allende pour en extraire la logique stratégique, puis examine le gouvernement Boric à travers ce prisme.

L’objectif n’est ni de faire des prophéties ni de donner des recettes. Il s’agit de clarifier les conditions dans lesquelles les ouvertures démocratiques parlementaires se referment et d’insister sur le fait que leur fermeture est un résultat politique et non une loi historique.

Refonder la société sous le régime néolibéral

L’ordre chilien postérieur à 1973 n’est pas uniquement le fruit de la répression. La brutalité de la dictature a joué un rôle fondamental dans le démantèlement de la résistance organisée. En revanche, la persistance du néolibéralisme s’est appuyée sur une reconfiguration plus systématique des relations sociales. Cette dernière a ainsi transformé la manière dont les Chiliens travaillaient, consommaient et vivaient leur vie. Sous la houlette des Chicago Boys, le régime militaire a démantelé l’État développementaliste, privatisé les entreprises publiques, libéralisé le commerce et la finance, et remplacé les dispositions sociales par des mécanismes axés sur le marché. Le droit du travail a été modifié afin de fragmenter les négociations collectives, d’interdire la coordination sectorielle et de criminaliser les actions de solidarité. Les retraites, l’éducation, les soins de santé et le logement ont été restructurés afin de donner la priorité à la responsabilité individuelle et à l’accumulation de richesses privées6. Il en a résulté à la fois un État plus petit, et une société fondamentalement différente, dans laquelle l’accès aux biens essentiels était régi par la dette et la concurrence plutôt que par les droits collectifs.

Lorsque la démocratie a été rétablie en 1990, cette architecture est restée largement intacte. La transition négociée supervisée par la Concertación7 a été explicitement conçue pour empêcher un retour à la polarisation du début des années 1970, en intégrant des contraintes constitutionnelles et des mécanismes électoraux qui garantissaient la continuité. Plus décisivement, le centre-gauche a adopté les principes fondamentaux du modèle néolibéral, promettant de les humaniser plutôt que de les démanteler. Pendant longtemps, cette stratégie a semblé porter ses fruits. La croissance a repris, les taux de pauvreté ont baissé et le Chili est devenu un élève modèle des institutions financières internationales. Le nouvel ordre a généré une forme de légitimité compensatoire : si les inégalités restaient extrêmes, l’augmentation de la consommation et l’accès au crédit ont permis à une vaste partie de la population de connaître une modeste mobilité ascendante. La démocratie a fonctionné principalement comme un mécanisme de rotation des élites plutôt que comme un instrument de transformation sociale, mais elle a apporté suffisamment d’améliorations matérielles pour prévenir toute opposition de masse.

Pourtant, cet équilibre reposait sur des bases fragiles. La baisse de la pauvreté masquait une recomposition plus profonde des relations de classe. L’emploi industriel stable a cédé la place à la sous-traitance, au travail informel et aux emplois dans les services ; la densité syndicale s’est effondrée, comme les capacités organisationnelles qui ancraient autrefois la gauche. Une classe moyenne en pleine expansion s’est retrouvée pauvre en actifs, endettée et exclue des programmes sociaux destinés aux plus démunis. Au début des années 2000, les signes de tension étaient déjà visibles. En effet, la confiance dans les partis politiques s’est effondrée, la participation électorale a diminué lorsque le vote est devenu facultatif et le mécontentement à l’égard des retraites, de l’éducation et des soins de santé s’est généralisé. Mais, en l’absence d’organisations collectives fortes ou d’alternative politique crédible, le mécontentement est resté fragmenté, absorbé par des stratégies individualisées de survie.

Le retour de l’action collective

Ce qui a changé dans les années 2010, ce n’est pas l’ampleur des inégalités, mais plutôt le réveil des capacités collectives. Le mouvement étudiant de 2011 a marqué un tournant significatif. En remettant en cause la marchandisation de l’éducation, il a révélé la logique sous-jacente du modèle social chilien. Il a aussi redonné toute sa légitimité à la protestation de masse en tant qu’outil politique et favorisé l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs ouvertement critiques à l’égard de l’alignement de la Concertación sur le néolibéralisme.

Cette résurgence ne s’est pas limitée aux étudiants. Lors de la décennie suivante, divers secteurs se sont mobilisés contre l’extractivisme, la destruction de l’environnement, la privatisation des retraites et la violence sexiste. La classe ouvrière, longtemps considérée comme irréversiblement affaiblie, a commencé à se réaffirmer. Les sous-traitants du secteur du cuivre, les dockers, les enseignants et, plus tard, les travailleurs de la santé se sont engagés dans des grèves qui ont mis à l’épreuve le pouvoir des patrons dans des secteurs stratégiques. Si la densité syndicale est restée faible par rapport aux normes historiques, ces luttes ont démontré une capacité renouvelée à perturber l’accumulation dans des secteurs clés de l’économie.

Cette mobilisation était inégale et rarement coordonnée. Elle ne s’est pas transformée en un mouvement unifié capable d’articuler une alternative globale. Elle a néanmoins joué un rôle décisif à deux égards. Elle a permis de reconstruire les connaissances pratiques de l’action collective après des décennies de défaites et a progressivement érodé la légitimité du règlement post-autoritaire en exposant le fossé grandissant entre la forme démocratique et le contenu social.

L’estallido social d’octobre 2019 a marqué un moment charnière où divers courants ont convergé. Une augmentation des tarifs a initialement déclenché la rébellion. Cependant, c’est l’accumulation des griefs qui l’a alimentée, se manifestant par un refus généralisé plutôt que par un soulèvement cohérent. Des millions de personnes sont descendues dans la rue, les routines normales ont été bouleversées et la répression s’est avérée inefficace pour rétablir l’ordre sans concessions. Le plébiscite qui a suivi en octobre 2020, où près de 80 % des votants se sont prononcés en faveur d’une nouvelle Constitution, avec un taux de participation particulièrement élevé dans les quartiers populaires, a officialisé cette rupture. Il a représenté un retrait plébiscitaire du consentement au cadre institutionnel hérité de la dictature et géré sous le néolibéralisme démocratique.

À ce stade, une trajectoire différente était possible. La rébellion n’avait pas renversé l’État, mais elle avait considérablement affaibli l’autorité de l’élite. Le processus constitutionnel offrait un mécanisme permettant de traduire la colère diffuse en changement institutionnel, et l’élection d’une assemblée constituante dominée par les forces de gauche et indépendantes semblait confirmer cette ouverture. Pourtant, dès le début, les tensions étaient évidentes. Les mouvements qui avaient provoqué le référendum étaient hétérogènes, peu organisés et souvent méfiants à l’égard de la politique officielle. La Nouvelle Gauche, regroupée autour du Frente Amplio et s’étant ensuite alliée au Parti communiste, s’est empressée d’occuper l’espace institutionnel qui s’était ouvert, ce qui était compréhensible, car sans représentation, la réforme constitutionnelle aurait été bloquée ou cooptée. Mais, ce changement signifiait également que l’énergie de la rue était rapidement redirigée vers un processus hautement formalisé, régi par des procédures juridiques et le spectacle médiatique.

L’Assemblée constituante est devenue le centre symbolique de la transformation. Ses ambitions étaient vastes et, à bien des égards, louables : droits sociaux, reconnaissance plurinationale, parité entre les sexes et protection de l’environnement. Cependant, son mode de fonctionnement – fragmenté, moralisateur et souvent déconnecté des préoccupations quotidiennes des travailleurs – l’a rendue vulnérable. Le projet de Constitution parlait avec force de reconnaissance et de participation, mais de manière moins claire des salaires, de l’emploi et de la sécurité matérielle. Pour de nombreux Chilien.nes, il est apparu comme un projet élitiste d’un autre genre.

L’élection de Gabriel Boric en décembre 2021 s’est déroulée dans ce contexte. Sa victoire était réelle mais fragile : il est arrivé au pouvoir avec une base électorale étroite au premier tour, dépendant d’une coalition au second tour mobilisée principalement pour bloquer l’extrême droite, et sans majorité au Congrès. Contrairement à Allende en 1970, Boric n’était pas à la tête d’une vague croissante de pouvoir organisé de la classe ouvrière susceptible d’exercer une pression sur les élites depuis la base. Les contraintes étaient donc sévères dès le départ. Ce qui distingue ce moment, cependant, ce n’est pas l’existence de telles contraintes – qui sont endémiques à la politique –, mais la manière dont elles ont été gérées. La stratégie du gouvernement reposait sur deux hypothèses : que la réforme constitutionnelle apporterait la légitimité nécessaire pour surmonter les vetos institutionnels, et que la modération et la compétence technocratique rassureraient les marchés tout en préservant un espace pour une réforme progressive.

Ces deux hypothèses se sont révélées erronées. Le rejet du projet de Constitution en 2022 a privé le gouvernement de son projet central de légitimation, tandis que les concessions faites aux entreprises n’ont pas permis d’obtenir la coopération des élites et ont simultanément aliéné certaines parties de sa base populaire. L’autorité s’est érodée sans gains compensatoires en matière d’organisation, de sécurité matérielle ou de fracture des élites. Lorsque le deuxième processus constitutionnel a abouti à la formation d’un conseil dominé par la droite, l’initiative politique avait déjà changé de camp de manière décisive. La promesse de la rébellion a été neutralisée, à la fois par la répression, et par l’épuisement, la fragmentation et la dérive stratégique. L’espace ainsi libéré n’a pas été comblé par un centre-gauche revitalisé, mais par une droite dure capable de traduire l’insécurité diffuse en un programme autoritaire.

L’expérience de l’Unité populaire

L’expérience du gouvernement de l’Unité populaire mérite d’être réexaminée comme cas stratégique afin de clarifier la question de la transformation. L’administration Allende représente l’effort le plus soutenu pour poursuivre des changements sociaux significatifs par la voie parlementaire au sein d’une société capitaliste. Sa défaite est incontestable. Cependant, la défaite seule ne signifie pas une erreur stratégique ni ne rend la possibilité historique inaccessible. La question pertinente n’est pas de savoir pourquoi l’UP a échoué d’une manière générale, mais plutôt comment et quand l’équilibre des forces s’est déplacé de manière décisive en sa défaveur.

Deux interprétations dominantes ont longtemps structuré le débat sur l’UP. Selon l’une d’elles, sa chute est principalement due à une intervention extérieure, en particulier celle des États-Unis ; l’autre accuse Allende et ses alliés d’une modération ou d’un légalisme excessifs. Les deux interprétations reflètent une partie de la vérité, mais aucune n’explique pleinement la survie ou l’effondrement de l’UP.

Il ne fait aucun doute que l’intervention américaine a été hostile, soutenue et préjudiciable. Washington a financé les partis d’opposition, encouragé le sabotage économique, fait pression sur les prêteurs internationaux et salué le coup d’État. Cependant, la puissance américaine n’a pas suffi à elle seule à déterminer l’issue des événements. Les États-Unis ont échoué à plusieurs reprises à empêcher l’élection, l’investiture et les premières réformes d’Allende. Même les opérations secrètes – notamment la tentative d’enlèvement du général René Schneider – se sont retournées contre eux, renforçant le sentiment constitutionnaliste au sein de l’armée. Plus important encore, la pression extérieure n’est devenue décisive qu’une fois que les alignements de classes au niveau national lui ont permis d’opérer efficacement. L’étranglement économique a affaibli l’UP non pas mécaniquement, mais politiquement, en amplifiant les pénuries, l’inflation et l’incertitude qui ont érodé le soutien des groupes sociaux hésitants. On peut conclure avec un certain degré de certitude que la pression impérialiste a réussi parce que les contradictions internes l’ont permis.

Le débat le plus controversé concerne la stratégie d’Allende. Les critiques de la gauche révolutionnaire ont longtemps soutenu que l’UP s’était condamnée en s’accrochant à la légalité bourgeoise, en refusant d’armer la classe ouvrière, de démanteler les institutions étatiques ou d’accélérer l’expropriation au-delà des limites constitutionnelles8. Cette critique repose sur un postulat trompeur. Elle suppose qu’une rupture insurrectionnelle était à la fois faisable et souhaitable. Mais, l’UP n’est pas arrivée au pouvoir à la tête d’une armée révolutionnaire ou d’une force collective de conseils ouvriers. Elle est issue de décennies de lutte électorale dans une société dotée de solides traditions juridiques, d’une classe moyenne conséquente et d’une armée professionnelle initialement attachée aux normes constitutionnelles.

Plus important encore, l’UP ne cherchait pas à instaurer immédiatement le socialisme. Son programme visait à démanteler la domination de l’élite – contrôle impérialiste, monopoles et oligarchie foncière – tout en améliorant le bien-être matériel et le pouvoir organisationnel des travailleurs. Le socialisme était conçu comme un processus, et non comme un événement. À l’aune de cet objectif, le bilan de l’UP était impressionnant. En 1973, l’État contrôlait les secteurs clés de l’économie, notamment le cuivre, les banques, le commerce extérieur et la plupart des principales industries. Le secteur public générait plus de la moitié de la production nationale. La réforme agraire avait effectivement éliminé l’élite foncière. Les salaires réels avaient augmenté de plus de 20 % en 1971, le chômage était tombé en dessous de 4 % et la part du travail dans le revenu national dépassait 50 %9.

L’expansion du pouvoir de la classe ouvrière était tout aussi significative. La densité syndicale a atteint des niveaux historiques dans des secteurs stratégiques, et de nouvelles formes d’organisation – telles que les conseils d’usine, les comités de quartier et les réseaux d’approvisionnement – ont vu le jour. Les travailleur.es ne se contentaient pas de recevoir des avantages, ils exerçaient une influence, poussant souvent le gouvernement au-delà de ses intentions initiales. De ce point de vue, l’accusation de modération excessive semble infondée. L’UP a systématiquement démantelé les fondements économiques du pouvoir de l’élite grâce à une vague de mobilisation populaire sans précédent. Ce qui s’est finalement avéré fatal, ce n’est pas la timidité, mais plutôt la rapidité avec laquelle ces avancées ont incité les classes menacées à se mobiliser en retour.

Le défi fondamental de l’Unité populaire consistait à gérer une contradiction inhérente aux projets socialistes. L’expansion du pouvoir de la classe ouvrière déstabilise en effet les hiérarchies sociales existantes, mais le faire plus rapidement que la consolidation des nouvelles majorités politiques ne peut que provoquer une réaction autoritaire. Lors de ses deux premières années, l’UP a géré cette tension avec un succès notable. Le soutien électoral a augmenté, dépassant les 50 % lors des élections municipales de 1971 ; l’opposition est restée divisée entre conservateurs et démocrates-chrétiens ; les classes moyennes étaient inquiètes mais pas encore unifiées contre le gouvernement ; et l’armée est restée officiellement fidèle à l’ordre constitutionnel.

Cet équilibre a commencé à se dégrader en 1972. Les pressions extérieures se sont intensifiées, mais les changements internes se sont avérés plus décisifs. Les perturbations économiques, exacerbées par le sabotage des employeurs et la conjoncture mondiale, ont érodé les salaires réels, tandis que les pénuries et l’inflation ont pesé sur la vie quotidienne. Les travailleurs continuaient dans l’ensemble à défendre le gouvernement. Cependant, certains segments de la classe moyenne et des petits propriétaires s’alignaient de plus en plus sur les forces d’opposition. L’UP se trouvait désormais confrontée à un champ stratégique qui se rétrécissait. L’accélération des affrontements risquait de déboucher sur une guerre civile dans des conditions défavorables ; le recul des réformes menaçait de démoraliser sa base. Allende a choisi une troisième voie : tenter d’élargir la coalition pour la transformation en engageant les secteurs progressistes au sein du Parti démocrate-chrétien.

Cette stratégie est souvent qualifiée de naïve, mais elle reposait sur une évaluation concrète des alignements de classe. Une minorité importante d’électeurs démocrates-chrétiens, en particulier parmi les travailleur.es et les paysan.nes, soutenait les réformes structurelles, y compris la socialisation des industries clés., alors qu’une aile gauche du parti, dirigée par des personnalités telles que Radomiro Tomic, était favorable à une collaboration avec l’UP afin d’empêcher toute réaction. La consolidation d’une telle alliance n’était pas garantie. Cependant, elle représentait une tentative plausible de préserver les divisions au sein de l’élite et d’élargir une majorité pro-socialiste dans le cadre parlementaire.

L’échec de cette stratégie n’était pas dû à son incohérence, mais plutôt à la sape simultanée des deux côtés. La direction démocrate-chrétienne s’est finalement alignée sur la droite, craignant de perdre le contrôle ; au sein de l’UP, des secteurs du Parti socialiste et du MIR ont rejeté tout compromis, considérant la confrontation comme inévitable. Il en résulta une paralysie : les négociations s’enlisèrent, l’unité des élites progressa et la fenêtre d’expansion de la coalition se referma. Lors des élections législatives de mars 1973, l’UP recueillait encore 44 % des voix, un résultat extraordinaire dans un contexte de siège. Mais, cela ne suffisait plus. Le coup d’État qui suivit n’était pas la conséquence de la faiblesse des socialistes, mais, comme expliqué précédemment, d’une force qui dépassait la capacité à reconfigurer le champ politique au sens large.

Que nous enseigne donc l’expérience de l’Unité populaire ? Non pas que les avancées transitionnelles soient impossibles, ni qu’elles garantissent un succès certain. Elle révèle plutôt un terrain stratégique marqué par des risques asymétriques. Une avancée trop lente risque d’entraîner la cooptation et la démobilisation ; une avancée trop rapide pourrait provoquer la réunification des élites et la répression. Il n’existe pas de formule pour résoudre cette tension. Elle doit être gérée de manière conjoncturelle, par une évaluation continue des alignements de classe et des capacités organisationnelles.

La tragédie de l’UP ne réside pas dans le fait d’avoir choisi la mauvaise voie entre réforme et révolution. Elle réside dans le fait d’avoir été dépassée par une convergence de crises – économiques, politiques et internationales – qui ont réduit sa marge de manœuvre. Sa défaite était contingente, et non prédéterminée. Cette conclusion est significative car elle recadre la comparaison avec le présent. La question n’est pas de savoir si Boric a échoué à reproduire l’héroïsme d’Allende. Cependant, si la Nouvelle Gauche a été confrontée à un dilemme structurellement similaire – et comment elle y a répondu.

Le fil stratégique qui traverse les expériences successives de la gauche chilienne croise également un effort plus large de l’Amérique latine pour théoriser l’avancée socialiste dans des conditions défavorables. Peu de personnalités ont été plus attentives à ce problème que Marta Harnecker, dont les réflexions après 1973 et pendant la vague rose ont cherché à concilier la légitimité démocratique, l’action de l’État et l’accumulation progressive du pouvoir populaire. L’insistance de Harnecker sur le fait que les projets de transformation ne pouvaient ni contourner les institutions existantes ni survivre sans une base sociale organisée et mobilisée a permis de tirer une leçon essentielle de l’expérience chilienne. Ce constat est d’autant plus important que ses écrits ultérieurs ont mis en évidence les ambiguïtés de la gouvernance de gauche pendant la vague rose. La pertinence de son travail réside moins dans ses spécificités doctrinales que dans son postulat commun : la viabilité de toute voie parlementaire vers le socialisme dépend de l’aptitude des projets gouvernementaux à développer, plutôt qu’à éroder, les ressources collectives des travailleurs. C’est précisément sur ce terrain – celui du pouvoir de classe, de l’organisation et de l’orientation stratégique – que l’impasse contemporaine du Chili doit être évaluée.

La nouvelle gauche au pouvoir

Lorsque Gabriel Boric a pris ses fonctions en mars 2022, le Chili semblait vivre une deuxième ouverture historique. Une décennie de protestations croissantes, qui a culminé avec la rébellion de 2019, avait brisé la légitimité du néolibéralisme post-autoritaire. Le système des partis qui gouvernait depuis 1990 était discrédité. Une assemblée constituante dominée par les forces de gauche et indépendantes rédigeait une nouvelle charte. Les élites économiques se retrouvaient fragmentées et sur la défensive. Bien que la classe ouvrière restât faible par rapport à ses niveaux historiques, elle avait retrouvé un levier stratégique dans les secteurs minier, portuaire et des services publics. Rares ont été les moments depuis 1973 qui ont offert une conjoncture aussi favorable à la réforme.

En l’espace de deux ans, l’opportunité de réforme s’est évanouie. Le projet de Constitution a été rejeté à une majorité écrasante. Les réformes fondamentales ont été bloquées ou édulcorées. La dynamique électorale s’est brusquement inversée en faveur d’une droite reconstituée, avec un courant autoritaire qui a rapidement pris le dessus sur l’opposition. Contrairement à 1973, aucun char d’assaut n’a été nécessaire : la Nouvelle Gauche a été renversée par des moyens entièrement constitutionnels.

Ce revirement ne s’explique pas uniquement par des circonstances défavorables. Il reflète un choix stratégique qui a structuré l’approche du gouvernement Boric dès le début. Plutôt que de synchroniser la réforme institutionnelle avec une pression renouvelée venant de la base, l’administration a adopté une stratégie de séquençage : transformation constitutionnelle d’abord, redistribution substantielle ensuite. La mobilisation de masse était considérée moins comme un levier à activer que comme un risque à contenir.

Les conséquences de ce choix ont été cumulatives. En reportant les réformes matérielles, le gouvernement a perdu l’occasion d’obtenir des gains rapides susceptibles de consolider le soutien populaire. Les élites économiques ont eu le temps de se regrouper, tandis que les syndicats et les mouvements sociaux ont reçu des signaux explicites indiquant que leur rôle dans l’élaboration des politiques était devenu secondaire. Les protestations ont diminué, non seulement en raison de la pandémie, mais aussi parce qu’il n’existait aucun canal efficace permettant à la pression collective d’influencer de manière significative les résultats.

À partir de ce moment, la dynamique politique a changé. Les contraintes structurelles – inflation postpandémique, investissement modéré, limites budgétaires – ne se sont pas simplement imposées de l’extérieur ; elles ont été interprétées à travers une orientation gouvernementale qui les considérait comme des raisons de faire preuve de retenue plutôt que comme un terrain de contestation. Contrairement au gouvernement de l’Unité populaire, qui avait cherché à affaiblir le pouvoir de veto du capital en développant la propriété publique et en renforçant la classe ouvrière organisée, l’administration Boric a répondu à la résistance en réduisant ses ambitions. La réforme du travail a été édulcorée, la transformation des retraites reportée et la restructuration budgétaire différée dans l’espoir d’obtenir l’assentiment de l’élite10.

Le résultat n’a pas été la stabilité, mais l’érosion. Alors que les salaires réels stagnaient11 et que l’insécurité persistait, le fossé entre le discours réformiste et la réalité quotidienne s’est creusé. La légitimité du gouvernement s’est affaiblie, non pas principalement en raison d’un retour de bâton idéologique, mais parce que son projet n’a pas réussi à traduire le mandat électoral en améliorations concrètes ou en un élargissement du pouvoir social. Dans ce contexte, la droite a pu se reconstituer autour des thèmes de l’ordre, de l’autorité et du réalisme économique, se présentant comme la seule force capable d’agir de manière décisive.

Les conséquences de cette orientation stratégique n’ont été nulle part plus évidentes que dans le processus constitutionnel. La nouvelle constitution est devenue un symbole central de la réforme, investie d’attentes qu’elle ne pouvait satisfaire. Son échec n’était pas tant d’ordre procédural que substantiel. Si le projet articulait un catalogue ambitieux de droits, il restait flou sur la manière dont les principales sources d’insécurité – salaires, stabilité de l’emploi, retraites, logement et endettement – seraient traitées. Pour de nombreux travailleurs, le texte semblait moralement ambitieux mais économiquement indéterminé, ce qui affaiblissait la confiance dans sa capacité à assurer la redistribution ou la sécurité.

La défaite du référendum en septembre 2022 ne peut pas être interprétée comme une motion de censure sociale contre la réforme en général. Les sondages ont toujours montré un soutien massif aux retraites publiques, à la couverture médicale universelle et au renforcement de la protection des travailleurs. Ce que les électeurs ont rejeté, c’est un projet qui semblait déconnecté de toute amélioration matérielle et une classe politique incapable de convertir ses promesses en protections12. Cette défaite a brisé l’élan du gouvernement, légitimé les discours des élites sur le « radicalisme excessif » et ouvert la voie à une résurgence rapide de la droite. En quelques mois, le Parti républicain d’extrême droite est devenu la principale force d’opposition.

Le contraste avec 1973 est instructif. À l’époque, les élites avaient abandonné le régime démocratique parce qu’il ne suffisait plus à contenir le pouvoir organisé de la classe ouvrière. Aujourd’hui, elles ont repris l’initiative précisément parce que ce pouvoir n’a jamais été consolidé. En privilégiant la stabilité institutionnelle au détriment de l’influence sociale, la Nouvelle Gauche a facilité la réhabilitation d’acteurs discrédités et permis une réorganisation autoritaire du champ politique.

Deux mythes réconfortants

Deux mythes réconfortants continuent de façonner les interprétations de la trajectoire récente du Chili. Le premier est le mythe de la suffisance institutionnelle : la conviction que des Constitutions progressistes, un leadership éclairé et une démocratie procédurale peuvent, à eux seuls, mener à bien un projet de transformation égalitaire, malgré la résistance capitaliste bien ancrée. Le Chili, après 2019, démontre le contraire. Les ouvertures institutionnelles qui ne sont pas soutenues par un pouvoir social organisé restent politiquement fragiles et facilement réversibles.

Le second est le mythe de la réaction inévitable : l’affirmation selon laquelle tout effort de réforme sérieux doit provoquer une réaction autoritaire et que des défaites telles que celle de 1973 – ou le virage actuel vers la droite – sont donc inévitables. La comparaison historique suggère le contraire. La fermeture autoritaire n’est pas une réponse automatique aux avancées réformistes, mais un résultat contingent façonné par les changements dans le pouvoir des classes et l’organisation politique. Le contrecoup ne se produit pas simplement parce que la réforme va « trop loin », mais parce qu’elle modifie – ou ne modifie pas – l’équilibre des forces d’une manière qui invite à la réunification des élites ou au désengagement populaire.

Au cours des deux expériences décisives de la gauche chilienne, une variable s’est avérée déterminante : la question de savoir si les gouvernements au pouvoir élargissent ou réduisent les capacités collectives des travailleur.es. Lorsque ces capacités se développent, la réforme acquiert un poids social et une durabilité politique. Les projets institutionnels perdent leur ancrage lorsqu’ils stagnent ou s’érodent, quels que soient leurs objectifs officiels.

Nous pouvons interpréter les résultats divergents de l’Unité populaire et de l’administration Boric à travers cette perspective. Sous l’Unité populaire, les gains matériels, la densité syndicale croissante et les nouvelles formes de participation des travailleurs ont modifié les relations de classe de manière tangible, provoquant une résistance farouche de la part des élites menacées. Sous la Nouvelle Gauche, la réforme s’est déroulée en grande partie sans expansion comparable de la classe ouvrière organisée ou de l’influence populaire. Les négociations collectives sont restées fragmentées ; les retraites et la fiscalité ont conservé leur structure marchandisée ; l’insécurité de l’emploi a persisté. Souvent, la Nouvelle Gauche a géré la mobilisation plutôt que de la cultiver.

La conséquence prévisible n’a pas été une réaction immédiate, mais une dérive politique. Les élites se sont regroupées en l’absence de pression soutenue venant d’en bas. Les électrices et électeurs de la classe ouvrière, qui n’ont guère bénéficié d’une amélioration de leur condition d’existence matérielle se sont désengagés ou se sont tournés vers des alternatives autoritaires promettant l’ordre et la protection. La droite a progressé moins en battant une gauche forte qu’en occupant le vide laissé par un projet de réforme au point mort.

Le processus constituant a condensé ces dynamiques. Le projet de Constitution a échoué non pas parce qu’il était « trop radical », mais parce qu’il restait faiblement lié à la réduction des inégalités et à la sécurité économique quotidienne. Bien que riche en innovations institutionnelles et en reconnaissance symbolique, il offrait peu de garanties claires en matière de salaires, de retraites, de logement ou de dette. Pour de nombreux travailleurs, il semblait moralement ambitieux mais économiquement indéterminé, une aspiration sans fondement social crédible.

Ce problème ne se limitait pas à une question de communication. Il reflétait un désalignement plus profond entre la base sociale de la Nouvelle Gauche et la coalition hétérogène qui avait animé la rébellion de 2019. Les constitutions, aussi progressistes soient-elles, ne peuvent se substituer aux luttes permanentes pour améliorer les conditions d’existence matérielles. Lorsqu’elles sont déconnectées de ces luttes, elles deviennent vulnérables à la fois au contre-discours des élites et au scepticisme populaire.

Dans cette optique, la résurgence de l’extrême droite chilienne ne doit pas être comprise comme une conversion idéologique soudaine à la réaction. Il vaut mieux y voir le symptôme d’une crise non résolue. Lorsque le néolibéralisme perd sa légitimité, mais que les réformes ne parviennent pas à garantir la sécurité, la peur et le ressentiment trouvent des exutoires autoritaires. La spécificité du Chili ne réside pas dans le caractère unique de ce schéma, mais dans la clarté avec laquelle il s’est déroulé.

La transformation parlementaire et ses limites

Le cycle récent du Chili n’offre pas un modèle à imiter ni une mise en garde poussant à la retraite, mais quelque chose de plus exigeant : une clarification des conditions dans lesquelles la transformation parlementaire peut être maintenue dans des sociétés capitalistes caractérisées par de fortes inégalités, une faible organisation des travailleurs et un capital mobile.

La leçon centrale n’est pas que la réforme provoque un retour de bâton ni que les institutions sont inutiles. C’est que les institutions ne peuvent se substituer au pouvoir. Les mandats électoraux, les ouvertures constitutionnelles et les administrations progressistes n’acquièrent une durabilité que dans la mesure où ils s’ancrent dans des forces sociales organisées capables de remodeler les relations matérielles et de discipliner les élites. Lorsque ces forces sont absentes ou érodées, les avancées démocratiques restent contingentes, vulnérables à un renversement et susceptibles de s’épuiser.

Cela place les projets contemporains de gauche devant un dilemme stratégique qui ne peut être résolu par la modération ou l’accélération seules. Gouverner dans des démocraties capitalistes implique de naviguer entre des contraintes structurelles qui sont réelles, mais politiquement médiatisées. Considérer ces contraintes comme immuables invite à l’accommodation et à la dérive ; les affronter sans base sociale invite à l’isolement. Le problème n’est pas de choisir entre réforme et rupture dans l’abstrait, mais de construire des voies par lesquelles la réforme élargit les capacités mêmes nécessaires à sa pérennité.

Le Chili démontre avec une clarté inhabituelle le coût de l’inaction. Une crise de légitimité néolibérale a créé une ouverture. Cependant, l’absence d’autonomisation durable de la classe ouvrière a permis à cette ouverture de se refermer sans transformation fondamentale. Le résultat n’a pas été une stabilisation, mais une recomposition – des élites, des discours et des alternatives autoritaires capables de mobiliser l’insécurité là où la réforme avait promis la protection.

Rien de tout cela ne rend le socialisme impossible. Mais, cela impose une contrainte difficile. Aucune stratégie parlementaire ne peut rester pertinente si elle ne produit pas en permanence le pouvoir social nécessaire pour la maintenir valable. Ce pouvoir ne peut être improvisé en temps de crise ni reporté à la conception institutionnelle. Il doit être construit délibérément, matériellement et à l’avance.

En ce sens, l’expérience du Chili nous ramène à une vérité qui reste démodée mais inévitable : le socialisme ne se garantit pas uniquement en remportant des élections ou en rédigeant des constitutions. Il se garantit, si tant est qu’il se garantisse, en transformant l’équilibre des forces qui donne un sens à ces victoires.

Publié par ESSF le 22 décembre 2025

- 1

Pablo Stefanoni, ¿La rebelión se volvió de derecha ? Buenos Aires : Siglo XXI, 2021 ; et V-Dem Institute, Nord, Marina, Martin Lundstedt, David Altman, Fabio Angiolillo, Cecilia Borella, Tiago.

- 2

Michael Roberts, “Chile : Another Turn to the Right,” The Next Recession, November 16, 2025.

- 3

International Crisis Group, Chile’s Constitutional Reckoning, Latin America Briefing No. 62, 29 August 2022 ; see also Kenneth M. Roberts, “Chile’s Party System Collapse and the Challenge of Democratic Representation,” Latin American Politics and Society 64, no. 3 (2022).

- 4

National Security Archive, Chile and the United States : Declassified Documents, George Washington University. Also see, Peter Kornbluh, The Pinochet File, The New Press, 2003.

- 5

Alfredo Joignant et al., études sur le Chili post-autoritaire ; Carlos Ruiz Encina De nuevo la sociedad ; and UNDP Chile reports.

- 6

Manuel Gárate Chateau, La Revolución Capitalista de Chile (espagnol, définitif).

- 7

La Concertación, coalition de centre-gauche qui a gouverné le Chili de 1990 à 2010 tout en préservant les institutions néolibérales fondamentales de la dictature.

- 8

Pour les critiques contemporaines de gauche à l’égard du légalisme de l’Unité populaire, voir Peter Winn, Weavers of Revolution (Oxford : Oxford University Press, 1986), chap. 10.

- 9

Pour la croissance des salaires, l’emploi, la densité syndicale et l’expansion du contrôle des travailleurs sous l’Unité populaire, voir Peter Winn, Weavers of Revolution : The Yarur Workers and Chile’s Road to Socialism (Oxford : Oxford University Press, 1986), en particulier les chapitres 4 à 6. Et, pour l’expansion du secteur public, la redistribution des revenus et les tendances de l’emploi sous l’Unité populaire, voir Ricardo Ffrench-Davis, Economic Reforms in Chile (Londres : Palgrave, 2002), chap. 2.

- 10

Pablo Stefanoni, La Rebeldía se Volvió de Derecha (Siglo XXI, 2021).

- 11

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Índice de Remuneraciones Reales, Chile, 2022–23.

- 12

Voir Centro de Estudios Públicos (CEP), Estudio Nacional de Opinión Pública, différentes vagues 2019-2022 ; voir également CADEM, Encuesta Plaza Pública, mai-septembre 2022. Dans toutes les enquêtes menées avant et après le référendum constitutionnel, le soutien à un système public de retraite, à une couverture médicale universelle et à une protection renforcée des travailleurs a toujours dépassé les 70 %, y compris parmi les électeurs qui ont rejeté le projet de constitution.