Plus d’un mois et demi après le « coup » du Mouvement des Forces Armées, les lignes de force de la situation politique au Portugal émergent avec plus de clarté.

Les mobilisations ouvrières qui avaient démarré très largement après le 1er Mai, déclinent et une série de luttes « exemplaires », mais limitées, prennent le relais du mouvement général. Le Parti Communiste Portugais accentue, quant à lui, sa campagne anti-grève et anti-gauchiste, tout en proclamant son soutien au programme des Forces Armées. En outre, il tente de mettre sur pied un appareil syndical central par le biais de l’INTERSYNDICALE qui utilise les vieilles structures corporatistes.

La Junte — qui, formellement, a pris la forme du Conseil d’État (16 militaires et 5 civils) — initie une politique de répression sélective qui a pour fonction, d’une part de tester la capacité de riposte large de l’extrême-gauche et, d’autre part, de se préparer à prendre les mesures les plus strictes pour limiter au maximum une dégradation accélérée de l’instrument décisif de la bourgeoisie : l’armée. Ceci est d’autant plus important que Spinola indique clairement, le mardi 11 juin, que le « processus de décolonisation sera long » ; ce qui ne pourra que produire de nouveaux ferments dans la crise de l’armée. Parallèlement, la bourgeoisie — au travers de multiples manifestations d’appui à Spinola — cherche à reconstruire un instrument de domination politique qui lui facilite les opérations. C’est dans ce contexte général, au sein duquel les difficultés économiques (chômage, inflation) et la « question coloniale » vont jouer un rôle décisif, qu’il faut situer les diverses manifestations, prises de position, mobilisations se développant actuellement au Portugal.

Une vague de grèves

Ce n’est qu’après les manifestations massives du 1er Mai que se généralisent les mouvements de grève dans les entreprises. Certes, ils s’inscrivent dans le cadre d’une montée des luttes ouvrières en 1973 et début 1974 (200 grèves et mouvements en janvier 74), montée liée à l’explosion inflationniste depuis le milieu de 1973. Cependant les limites de ces mouvements apparaissent aussi bien sur le plan des objectifs, que de leur dispersion et des formes de lutte. Le 25 avril, une seule entreprise, de la métallurgie, est en grève, MAGUE (2000 ouvriers). Les revendications des travailleurs sont satisfaites immédiatement. Le 26 avril le travail reprend. La Junte indique sur le champ quelles étaient ses options : la grève fut attaquée durement et les militaires indiquèrent combien cet « exemple » n’était pas à suivre.

Néanmoins, suite aux mobilisations du 1er Mai, qui révélèrent le rapport de forces entre la bourgeoisie et les masses laborieuses, la vague de grève déferle sur l’ensemble des secteurs, avec une force que les initiateurs du coup d’État ne supposaient pas. Les grèves fusionnaient, à des degrés divers, avec la lutte contre l’appareil fasciste, ses représentants, ses traditions. Elles acquéraient, de ce fait, une dimension nouvelle, quelles que soient les illusions qui dominaient, et qui dominent encore dans de très larges secteurs des masses ouvrières. Ainsi, dès le 30 avril, Radio Renascença connaît une grève de 19 heures, parce que la direction refuse de passer des interviews d’exilés politiques. Les travailleurs de l’imprimerie qui produit l’un des plus grands journaux du Portugal, O Século, se mettent en grève le 9 mai, durant 5 jours, car la direction empêchait les travailleurs de publier, intégralement et en première page, leurs communiqués. Les travailleurs du journal A Capital font grève afin de manifester leur solidarité avec leurs camarades de O Século.

Le mouvement se développa dans les entreprises de la construction, où les travailleurs immigrés — majoritairement du Cap Vert — engagèrent aux côtés des travailleurs portugais une lutte d’une grande combativité. Ainsi, le 15 mai, les ouvriers de diverses entreprises de la construction (Habitat, Micorel, Compav et Francisco dos Santos Lda) se mettent en grève, organisent des piquets volants pour propager leur lutte. Dans les mines de fer de Ponasqueira, le 13 mai, travailleurs immigrés (400 cap-verdiens sur 1 600 mineurs) et travailleurs portugais déclenchent un mouvement qui prendra fin le 20 mai, la totalité des revendications ayant été obtenues (6 000 escudos minimum garanti, 13ème mois, assistance médicale gratuite, 1 mois de vacances payé). La Commission Ouvrière qui dirigea la grève était composée de quatre portugais et de quatre cap-verdiens.

Le secteur chimique (Laboratoire Pfizer, Bayer, Ciba-Geigy Portuguesa Lda, Robapharm-Suiça...), le secteur automobile et les branches qui y sont rattachées (Renault-Lisbonne, en grève le 23, Toyota-Transmotor où se déclenche une lutte le 15 mai, Firestone), l’industrie alimentaire, les banques, les PTT, etc., connaissent tous des mobilisations. Ces mouvements, dans leur très large majorité, ont un caractère semi-spontané, le niveau de conscience est limité, mais les revendications avancées, quand bien même elles se situent sur un plan assez strictement économique, représentent des objectifs importants et expriment la conviction qu’ont les travailleurs de pouvoir obtenir satisfaction, grâce au rapport de forces général.

Les revendications qui surgissent dans quasiment toutes les mobilisations furent : 6000 escudos comme salaire minimum garanti, 40 heures par semaine, 13ème mois à 100% et 14ème mois, 1 mois de vacances, garantie du salaire en cas de maladie et d’accident. Les revendications visant l’organisation capitaliste du travail sont rares, mais celles concernant la sécurité de l’emploi (réintégration des licenciés, non aux licenciements) se sont faites de plus en plus nombreuses au fil de la mobilisation. Ceci est évidemment important, dans la mesure où la lutte contre le chômage pourrait bien représenter un axe essentiel des mobilisations de l’automne.

Le processus d’unification conscient du mouvement fut très restreint ; si ce n’est dans le secteur textile, dans lequel la MES (Mouvement de la Gauche Socialiste) possède une influence syndicale non négligeable. Le 12 mai, 6000 travailleurs de l’industrie de la laine (Lanifícios da Covilhã, Tortosendo, Unhais da Serra) initient une lutte sur la base d’une revendication de 1000 escudos d’augmentation pour tous. À Porto et à Costanheira de Pêra, dans le secteur lainier, des grèves éclatent le même jour. Ainsi, dès le 14 mai, ce sont plus de 20 000 travailleurs du secteur textile qui engagent une lutte.

Les formes démocratiques d’organisation de la grève apparaissent dans de nombreuses entreprises. Des commissions ouvrières sont élues, afin d’élaborer une plateforme revendicative et pour organiser le combat. Ceci fut le cas, par exemple, dans les chantiers navals de Lisnave (8 400 travailleurs qui entrent en lutte le 13 mai), ou dans l’entreprise de la métallurgie MESSA (en grève dès le 16 mai), dans laquelle la Commission Ouvrière, composée de 9 membres, organise l’occupation, les piquets, etc. Ces commissions ouvrières oscillent entre un Comité de Grève et un Comité de Fabrique. Elles regroupent en fait l’avant-garde ouvrière dans la direction de la grève, tout en organisant des assemblées générales des travailleurs pour prendre les décisions essentielles. Ces commissions ouvrières à MESSA et à TIMEX ont rejeté l’intervention de l’Intersyndicale — contrôlée par le PC — qui tentait de s’immiscer dans la grève pour en prendre la direction, en détruisant les formes d’organisation démocratiques de la lutte. Ainsi les travailleurs portugais renouent avec une des caractéristiques dominantes des luttes ouvrières à l’échelle européenne depuis 1968, et ceci malgré — et en partie à cause de — plusieurs décades d’oppression du régime corporatiste.

Depuis le 30-31 mai, la vague de mobilisation reflue. Mais il serait totalement erroné d’interpréter ce déclin des luttes comme le résultat soit d’une défaite, soit d’une capacité de contrôle du PC ou de l’Intersyndicale. Les travailleurs portugais, dont les traditions de lutte et d’organisation sont faibles, et parmi lesquels les illusions démocratiques sont fortes, ont recommencé le travail après ce qu’ils considèrent comme une victoire. Sur le plan salarial, alors que le PC cautionne le minimum salarial de 3 300 escudos « accordé » par le gouvernement provisoire (avant le 25 avril le PC revendiquait 6 000 escudos), les augmentations arrachées dans les luttes s’élèvent généralement à 1000-1500 escudos et les minimums garantis dépassent le plus souvent de plusieurs centaines d’escudos le minimum national « offert » par le gouvernement provisoire. Certes, au niveau du temps de travail (les 40 h.) les victoires sont moins nombreuses. Cependant les vacances ont été arrachées... Et le mouvement descendant des luttes n’est pas étranger au fait que, pour la première fois, dans quelques jours, des milliers de travailleurs pourront prendre des vacances payées.

La reprise du travail doit donc être située dans ce cadre et, dès lors, la question cruciale reste la capacité de riposte dont doivent faire preuve les masses laborieuses en automne face à une dégradation de la situation économique et face à une contre-offensive patronale.

Des nouvelles formes de lutte et une vieille politique

Au moment où la reprise du travail se généralise, émergent des grèves dont aussi bien les objectifs que l’organisation indiquent le processus plus profond de radicalisation qui touche des secteurs avancés de la classe ouvrière. Ainsi, les deux grèves de la TIMEX et de la MESSA augurent de ce qui pourrait se développer plus largement lors d’une nouvelle montée des luttes. Il faut comprendre tout d’abord que de telles grèves se confrontent immédiatement à toute la campagne anti-grève développée par le PCP et reprise par la junte. Dès lors, leur continuation implique un processus de politisation en rupture avec la ligne du PC et en opposition avec les manœuvres de l’Intersyndicale, qui cherche à mettre la main sur ces luttes pour mieux les étrangler. Cette confrontation et cette rupture impliquent un renforcement, d’une part, des formes d’auto-organisation et, d’autre part, de la campagne de soutien. Ainsi, à la TIMEX, après avoir déclenché une grève qui dura du 9 au 15 mai, et après avoir appliqué, dans les faits, les 40 heures, les travailleurs occupent l’entreprise depuis le 27 mai. La Commission Ouvrière qui dirige la lutte, organise les piquets de grève, contrôle les stocks, empêche la sortie de toutes les montres et envisage l’occupation des bureaux et la constitution d’un « trésor de guerre », afin de s’assurer le paiement des jours de grève. LIP a développé une influence jusqu’à Lisbonne... et les travailleurs de TIMEX de Besançon et Glasgow intégreront à leur tour l’expérience de lutte de leurs camarades portugais.

En outre, les ouvriers et ouvrières de TIMEX, comme ceux de MESSA, publient un journal afin de populariser leur lutte, journal dans lequel s’exprime de façon de plus en plus consciente leur opposition à la stratégie du PC et de l’Intersyndicale. Enfin, ils ont organisé des manifestations, en relation avec le Comité de Soutien (pour la TIMEX) dans lequel les militants de la LCI (Ligue Communiste Internationaliste, organisation sympathisante de la IVème Internationale) jouent un rôle décisif. Ces quelques expériences qui se développent aujourd’hui doivent être largement popularisées, afin de préparer les luttes futures, celles qui pourront démarrer à la rentrée de septembre. Les éléments qu’elles mettent en jeu (revendications : intégrations des primes au salaire de base, initiatives tendant vers le contrôle ouvrier, organisation démocratique de la lutte et de l’occupation de l’entreprise, opposition de fait à la politique du PC) permettent aux marxistes-révolutionnaires de développer un travail d’agitation et de propagande qui gagne une audience significative parmi les jeunes travailleurs qui, après avoir mené des grèves avec succès et s’être battus pour une gestion démocratique de la lutte, se trouvent face à un PC qui s’oppose à leur propre lutte.

En effet, le PC ne fait qu’accentuer sa campagne anti-grève et d’attaque contre l’extrême-gauche. La Commission exécutive du Comité Central du PCP déclare : « Nous sommes en face d’un complot des forces réactionnaires qui n’ont pas encore été délogées de leur position par le mouvement du 25 avril, qui, avec l’aide consciente ou inconsciente de groupes d’aventuriers dits de gauche, cherchent à provoquer une situation de chaos économique et à détruire les conquêtes démocratiques déjà obtenues. De tels éléments, en jouant sur la misère des travailleurs, se révèlent singulièrement généreux quant à leurs revendications pour provoquer la ruine et la faillite des petites et des moyennes entreprises et une course aux salaires incompatible avec les possibilités de nombreux secteurs. »

Et le 11 juin, Dias Lourenço, directeur d’Avante, le journal du PCP, déclarait lors d’un meeting à Baixa do Banheira, ville à forte implantation du PC, que : « l’extrême gauche, d’une façon consciente ou inconsciente, agit objectivement en faveur de la réaction. » (O Século, 12. 6. 74). Et il insista essentiellement sur le fait que « les communistes sont au gouvernement provisoire pour réaliser le programme des forces armées » (idem), et que l’ennemi essentiel se situait dans le développement de grèves voulu par la réaction et les « gauchistes » qui profiteraient « d’une classe ouvrière inexpérimentée, politiquement très jeune et qui peut plonger dans l’aventure ».

Ainsi le PCP se met au premier rang, directement, pour tenter de faire échouer des luttes comme celles de la TIMEX, de MESSA, de MABOR (fabrique de pneus à Porto), qui pourraient jouer le rôle de ferment pour les mobilisations futures et mettre en question le projet de construction d’une sorte de CGT portugaise, que tente d’atteindre le PCP en réunissant 49 syndicats corporatistes au sein de l’Intersyndicale. Cette politique le conduit à renoncer à défendre les intérêts les plus immédiats des travailleurs, les revendications sur lesquelles se sont mobilisés des dizaines de milliers de travailleurs (qui reprenaient une part des revendications du PC avant le 25 avril) et à présenter, par exemple, comme des victoires retentissantes des accords passés par un de ses dirigeants syndicaux qui « arracha » au nom du Syndicat de la construction civile (de la région de Baixa do Banheira) 4 500 escudos minimum et 45 heures par semaine, après 16 heures... de négociations avec l’organisation patronale. Même par rapport aux problèmes les plus immédiats, il apparaît que le PC désarme totalement les travailleurs face à la politique des patrons qui ne peuvent que d’une part, tenter de maintenir leurs « avantages salariaux » face à leurs concurrents européens du Marché Commun et qui tenteront, d’autre part, de récupérer ce qu’ils ont dû céder sous la pression des « évènements », sans parler du processus de restructuration qu’ils vont déclencher afin d’absorber la croissance des coûts unitaires de production.

Il est peu probable, et différents indices le prouvent déjà, que le PCP puisse continuer cette politique en maintenant son influence actuelle sur les masses ouvrières. La manifestation d’appui à la politique du Ministère du Travail, à la tête duquel se trouve le « communiste » Pacheco Gonçalves fut un échec. Le 30 mai, pas plus de 5 à 6 000 manifestants affirmèrent leur appui à la politique d’« union nationale » et de « lutte anti-grève ». Et dans ce cortège on pouvait entendre l’hymne national et voir le portrait de Spinola. Enfin, l’Union des Étudiants Communistes venait grossir les rangs des travailleurs favorables à la « paix sociale ».

Évidemment, l’échec partiel de la politique du PC dépend en grande partie de la capacité de l’avant-garde révolutionnaire de savoir développer les mouvements les plus larges sur les objectifs ressentis par les travailleurs et de stimuler et populariser les expériences de lutte dont le contenu anti-capitaliste est de plus en plus marqué. Ceci nécessite, conjointement, la propagande la plus pédagogique sur la stratégie révolutionnaire — comme alternative à la politique des réformistes. Enfin, les révolutionnaires se doivent d’être présents dans le processus de réorganisation syndicale afin de bâtir les premiers éléments d’une opposition claire à la politique de l’Intersyndicale.

Spinola précise sa politique coloniale et répressive

Un autre axe essentiel du travail des révolutionnaires réside dans le travail anti-colonialiste et anti-militariste. Ceci d’autant plus que Spinola vient d’annoncer, en termes choisis, que l’indépendance n’était pas pour demain.

Dans son discours du 11 juin, qui rappelait par la forme et le contenu les discours « dogmatiques » du régime salazariste, SPINOLA donna pour la première fois la définition de la politique coloniale de la junte, tant il est vrai que le « gouvernement provisoire » n’est qu’un paravent du pouvoir effectif des militaires. Il déclara : « Dans le monde moderne, lorsqu’il existe une indépendance politique réelle, elle est le produit d’une auto-détermination authentique, et il ne peut y avoir d’auto-détermination que dans un climat libre, avec un parfait fonctionnement des institutions démocratiques. Nous devons, dès lors, conclure que de telles institutions ne se trouvent pas dans les territoires d’outre-mer, et, partant, leurs habitants ne disposent pas des formes efficaces d’expression et de participation et que, ce que l’on entend aujourd’hui par indépendance immédiate, ne serait rien d’autre qu’une négation des idées démocratiques universellement acceptées et dont s’inspire le Mouvement des Forces Armées. Le droit à l’auto-détermination des peuples, avec toutes ses conséquences, ne peut pas se confondre avec l’imposition d’options auxquelles ces peuples n’ont pas participé. » (Diário de Notícias, 12-6-74)

Beau morceau de prose ! Ainsi se confirme l’option centrale de la bourgeoisie portugaise. Le social-démocrate Soares doit tenter d’obtenir un cessez-le-feu, ce qui permet de calmer les esprits dans l’armée, et d’engager un processus de négociations, avec l’idée de maintenir le maximum d’avantages dans les deux pays les plus riches et au sein desquels les intérêts de groupes importants (Champalimaud essentiellement) sont énormes (le Mozambique et l’Angola). Les options proposées par Spinola, sous le vocable de « décolonisation », vont de la Fédération à la « coopération étroite », en passant par la « communauté ». Dans ce contexte, il est important et d’autant plus vital pour la junte de frapper tous ceux qui développent un travail anti-militariste et anti-colonialiste systématique et qui aggravent le processus de désagrégation de l’armée, dernier rempart de la bourgeoisie. Il y a donc symétrie entre les déclarations de Spinola sur la « décolonisation » et l’arrestation de Soldanho Sanches, dirigeant de l’organisation maoïste MRPP (Mouvement Pour la Reconstruction du Parti du Prolétariat), la répression policière qui se manifesta pour la première fois lors de la manifestation devant l’hôpital militaire pour la libération de Peralta (officier cubain arrêté dans les maquis de Guinée Bissau) ou encore les mises en garde voilées que Spinola adresse au PC, un PC qui pourtant se tait sur la question coloniale dans tous ses meetings.

Solidarité internationale

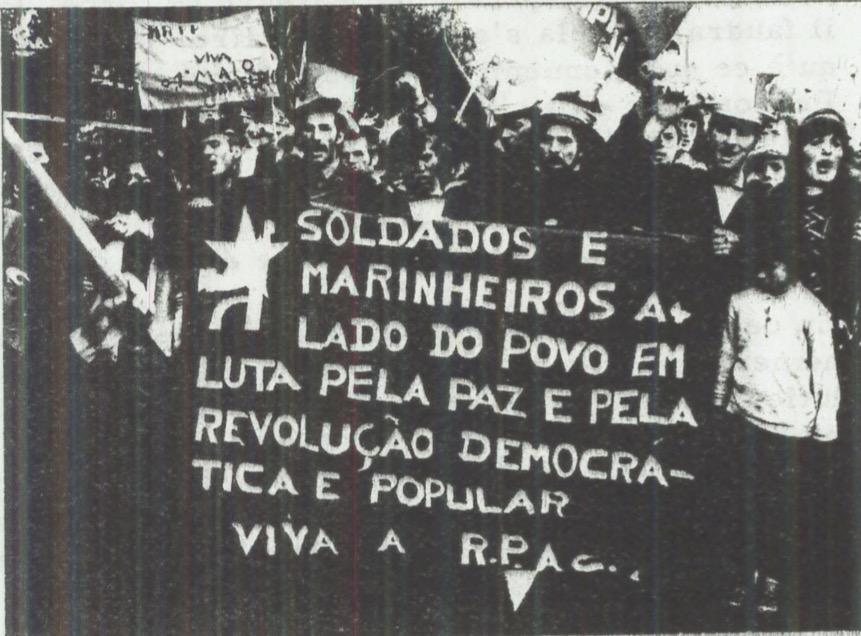

Nos camarades de la LCI sont à la tête de la bataille sur les deux terrains du développement du travail anti-colonial et anti-militariste et de la riposte aux premières tentatives de répression contre l’extrême-gauche. Ainsi, ils animent les Comités pour l’Indépendance Immédiate et Inconditionnelle des Colonies (CICs), comités de base qui luttent :

- pour l’indépendance immédiate et inconditionnelle des colonies et appuient la lutte des mouvements de libération (PAIGC, MPLA, FRELIMO),

- contre toutes les manœuvres néo-coloniales du type « auto-détermination », « référendum », « fédération »,

- pour la destruction de toutes les formes de racisme et de chauvinisme, présents dans de larges secteurs des masses laborieuses et qui sont des instruments de la bourgeoisie pour dominer et diviser les travailleurs,

- pour développer la lutte anti-colonialiste comme partie intégrante de la lutte pour la révolution au Portugal, en affirmant l’identité des intérêts entre la lutte des peuples des colonies et la lutte des travailleurs portugais.

Face à l’arrestation de Soldanho Sanches — quand bien même le MRPP marqué par le sectarisme le plus obtus refuse d’organiser une manifestation — nos camarades de la LCI, en commun avec le CBS, le PRP, la LUAR (Commissions de Base Socialistes, Parti Révolutionnaire du Prolétariat, Ligue d’Unité Révolutionnaire...), ont organisé le mercredi 12 une manifestation centrale pour la libération immédiate de Sanches, pour la suppression du code et des lois fascistes, pour la liberté de réunion, d’expression, de manifestation dans la rue, les fabriques, les écoles, pour l’indépendance immédiate et inconditionnelle des colonies... La capacité de riposte dont l’extrême-gauche fera preuve et l’audience qu’elle saura acquérir seront décisives pour le développement de la situation politique au Portugal ces prochains mois. La responsabilité des révolutionnaires est immense. La solidarité internationale doit être à la mesure des tâches auxquelles sont confrontés nos camarades !

Le 12 juin 1974