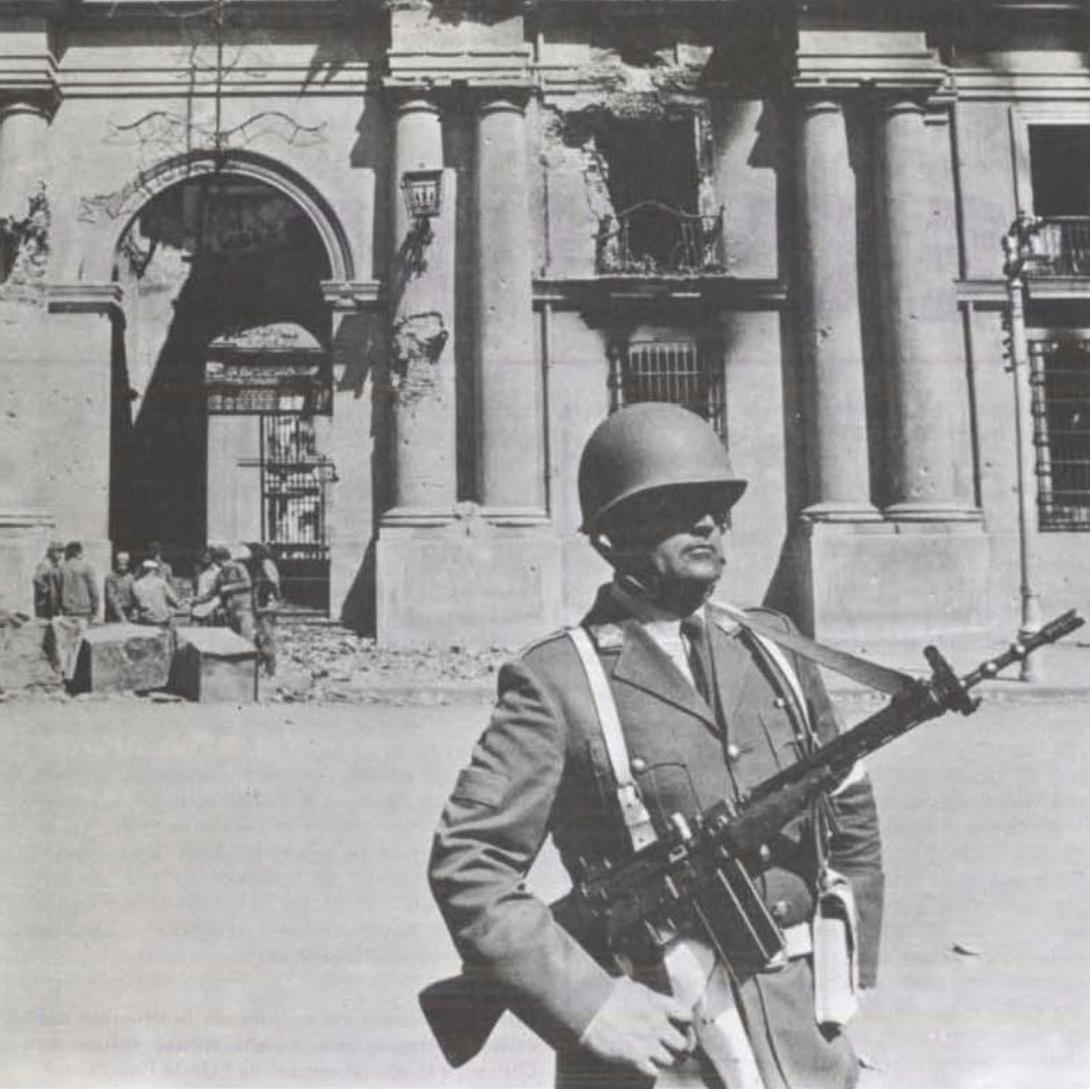

Le Chili était devenu l’épicentre de la lutte des classes en Amérique latine depuis la défaite de la classe ouvrière bolivienne en août 71. Le mouvement révolutionnaire international suivait les événements du Chili avec la conscience qu’une épreuve de force était inévitable. Cette épreuve de force – préparée au cours de deux années par des confrontations partielles, d’une âpreté croissante, annoncée par le coup manqué du 29 juin – s’est produite dramatiquement le 11 septembre. Les forces armées ont pris l’initiative d’une attaque criminelle contre la classe ouvrière, ses organisations, ses conquêtes anciennes et récentes, contre les droits démocratiques les plus élémentaires. Des milliers et sans doute des dizaines de milliers de morts à Santiago et dans d’autres régions du pays ont marqué cette nouvelle manifestation de la barbarie des classes dominantes dites nationales et de l’impérialisme. Ceux-ci ont démontré encore une fois, par l’éloquence du sang versé, qu’ils subordonnent toute considération politique, juridique ou humaine à la défense féroce et intransigeante de leurs intérêts menacés.

Confirmation tragique supplémentaire des dangers que constitue pour l’humanité le capitalisme historiquement agonisant ! Confirmation supplémentaire de la nature hideusement mystificatrice des « principes » et des « valeurs » d’une société d’exploitation et d’oppression ! Confirmation supplémentaire des conséquences catastrophiques pour la classe ouvrière qu’implique la perspective illusoire et irresponsable d’une transition « pacifique » et « démocratique » au socialisme dans un monde où, depuis plus d’un demi-siècle, se succèdent sur tous les continents des guerres locales et générales, des convulsions révolutionnaires, des répressions sanglantes, des dictatures fascistes et militaires.

Le programme de l’unité populaire et la dynamique de la mobilisation des masses

Le projet de l’Unidad Popular était présenté par ses partisans comme le prélude d’une étape où le passage au socialisme serait à l’ordre du jour et il prévoyait une action réformatrice dans le cadre du système capitaliste. C’est pourquoi la coalition incluait des formations politiques d’origine bourgeoise. Elle recherchait, ce qui est pis, une collaboration avec des secteurs de la bourgeoisie et le parti les représentant, et réaffirmait sa fidélité totale au régime constitutionnel existant. C’est pourquoi les couches essentielles de la bourgeoisie – qui avaient déjà appuyé un cours réformiste modéré sous la présidence de Frei – avaient décidé de donner le feu vert à l’expérience Allende dans le cadre des conditions précisées pendant les négociations qui suivirent les élections du 4 septembre 1970 et qui incluaient le maintien sans changement de l’appareil militaire. Pour symboliser la continuité relative de l’entreprise réformiste, l’Unidad Popular ne proposait pas une réforme agraire nouvelle, mais se limitait à appliquer d’une façon plus systématique et plus rapide la réforme adoptée par Frei.

Toutefois, la victoire du 4 septembre et l’avènement d’Allende étaient ressentis par les larges masses comme une défaite de dimension historique infligée à l’ennemi de classe. En fait, un rapport de forces nouveau était créé, plus favorable que jamais dans le passé à la classe ouvrière, aux paysans et à la petite-bourgeoisie radicalisée.

La réalisation des réformes prévues par le programme de l’U.P. et le coup infligé à la propriété impérialiste dans le secteur des mines étaient un stimulant supplémentaire au mouvement des masses. Assez vite, celui-ci manifestait la tendance à se heurter au cadre du réformisme préconisé par Allende et sa coalition : les ouvriers voulaient exproprier des usines qui devaient rester dans le secteur privé, les paysans donnaient leur propre interprétation à la réforme agraire. La dynamique de la lutte de classe se développait rapidement selon la logique des intérêts fondamentaux, brisant les schémas préétablis.

Les secteurs mêmes de la bourgeoisie qui étaient au début favorables à l’U.P. commencèrent à s’alarmer, devenant sensibles aux dangers qui menaçaient non la « liberté » du peuple chilien ou les « droits démocratiques élémentaires », mais leurs intérêts d’exploiteurs. Après de multiples crises, ils passèrent nettement à l’opposition. La droite de l’U.P. sortit du gouvernement et quitta la coalition. La démocratie chrétienne adopta une attitude de plus en plus agressive, allant jusqu’à l’obstruction et au sabotage. Au fur et à mesure que les conflits s’aiguisaient, l’action d’équipes de choc fascistes et l’instigation à une révolte réactionnaire de couches petites-bourgeoises devenaient des instruments politiques utilisés sur une échelle de plus en plus grande. L’impérialisme, en premier lieu l’impérialisme américain, apportait sa contribution avec des chantages, des menaces, des pressions et des manœuvres économiques et financières de toutes sortes.

La situation déboucha ainsi sur une délimitation et une opposition absolument nettes entre les forces antagonistes, alors que les couches petites-bourgeoises oscillaient et se divisaient. Effrayée par la dynamique du mouvement de masse, la bourgeoisie rejetait désormais le projet réformiste. Le prolétariat luttait pour élargir les brèches ouvertes dans le système et pour affirmer son pouvoir. L’U.P., tout en souhaitant un accord et en recherchant désespérément un compromis, ne pouvait accepter la capitulation exigée par la bourgeoisie et qui aurait signifié sa coupure d’avec les masses, donc sa fin.

La bourgeoisie choisit le chemin du coup militaire

La faillite essentielle du dessein démocrate-chrétien d’obliger Allende à capituler dans une série de confrontations partielles entraînant l’érosion progressive de secteurs importants de sa base de masse fut mise en lumière dans la conclusion des luttes d’octobre 1972, dans les résultats des élections de mars et dans l’incapacité de mobiliser en juin, par une campagne démagogique de sabotage, plus qu’un pourcentage dérisoire de mineurs d’El Teniente. Cette faillite posa à nouveau à la démocratie chrétienne et au front bourgeois dans son ensemble le problème de sa stratégie fondamentale : pouvaient-ils se permettre de jouer encore le jeu du respect des normes constitutionnelles et l’exploitation des mécanismes de l’appareil d’État pour contrecarrer l’action d’Allende, voire pour la paralyser, ou devaient-ils se placer sur le terrain du coup d’État ?

L’échec du coup du 29 juin, au-delà des erreurs et des contretemps techniques éventuels, reflétait l’indécision persistante de la bourgeoisie, ses différenciations internes, les hésitations des forces armées elles-mêmes.

Mais le coup du colonel Souper provoqua une mobilisation imposante des masses ; celles-ci atteignirent un niveau de radicalisation sans précédent. Plus d’un millier d’usines étaient occupées par les ouvriers qui, en exploitant toutes les potentialités des cordons industriels, instruments de démocratie prolétarienne issus des luttes d’octobre 1972, organisaient leur contrôle politique et leur défense, et proclamaient leur volonté de ne pas rendre aux propriétaires même les usines incluses en principe dans le secteur privé. En même temps, la conscience des masses opérait un bond qualitatif, saisissant la nécessité de s’armer pour faire face à de nouvelles attaques réactionnaires.

La bourgeoisie chilienne saisit aussitôt que la situation était parvenue à un tournant crucial. Elle avait subi un coup très dur contre son pouvoir économique, elle voyait qu’une situation de dualité de pouvoir s’esquissait, que des embryons de milices ouvrières se formaient. En accord avec la direction impérialiste américaine, elle décida de renoncer aux confrontations partielles pour passer à l’épreuve de force majeure, de renoncer à l’utilisation de tous les « trucs » légaux et de toutes les manœuvres d’obstruction pour l’emploi des armes. Les négociations de juillet-août avaient probablement pour but soit de gagner du temps, soit de vérifier in extremis qu’il était possible d’obliger Allende à une capitulation à froid.

Allende ne pouvant ni ne voulant capituler à froid, le mouvement des masses ne refluant pas, le coup fut déclenché avec la détermination et la férocité que rendaient nécessaires, du point de vue de la défense des intérêts des exploiteurs, une situation très explosive et une mobilisation extraordinaire.

La classe ouvrière chilienne s’est opposée au coup d’État avec un courage et un esprit de sacrifice qui resteront dans l’histoire du mouvement ouvrier international. Les usines ont été défendues les armes à la main contre les attaques des militaires, des noyaux de résistance ont surgi au centre même de Santiago et dans les faubourgs, des groupes de soldats et de marins d’origine ouvrière et paysanne n’étant pas disposés à obéir aux ordres criminels de leurs chefs se sont héroïquement rebellés. Malgré l’emploi massif des moyens d’extermination et de véritables massacres, la résistance n’est pas complètement brisée. La classe ouvrière de tous les continents et l’opinion publique démocratique ont exprimé leur indignation et leur condamnation avec rapidité sur une échelle massive sans précédent.

Le mouvement ouvrier latino-américain qui, au mois de juillet, avait reçu un coup en Uruguay, a subi une défaite de grande dimension. Dans le cas où le nouveau régime militaire se consoliderait, cette défaite pèserait lourdement sur le rapport de forces dans le continent.

Les leçons d’une défaite tragique

Pendant trois années, les partis communistes et socialistes du monde entier avaient exalté l’exemple chilien comme une vérification de la validité de leurs théories sur le passage au socialisme. La conclusion tragique de l’expérience de l’Unité Populaire comporte une série de leçons capitales.

Ces leçons découlaient déjà d’innombrables expériences du passé, notamment en Amérique latine, depuis le renversement du régime d’Arbenz en 1954 au Guatemala par une armée de mercenaires, jusqu’au coup nourri par les impérialistes et les gorilles brésiliens qui installa Banzer au pouvoir en Bolivie en août 1971. Le fait que ces leçons n’aient été tirées que par des avant-gardes qui ne sont pas encore en condition de déterminer le cours des événements est payé par le prolétariat du Chili d’un prix extrêmement élevé.

Il est du devoir des révolutionnaires de lutter pour que le sacrifice héroïque de milliers d’ouvriers et de militants chiliens ne soit pas consommé en vain, pour que soient définitivement détruites les mystifications réformistes et opportunistes imposées aux masses par les appareils bureaucratiques traditionnels.

Les événements chiliens des trois dernières années démontrent à quel point la perspective d’une « étape » démocratique, anti-oligarchique et anti-impérialiste de la révolution à laquelle la bourgeoisie nationale pourrait participer est illusoire, aussi bien sous l’angle des fondements objectifs que des possibilités politiques. Aucune bourgeoisie ne peut aller au-delà de réformes absolument limitées, ne lésant pas les intérêts fondamentaux de l’impérialisme. De plus, aucune n’est disposée à se placer sur ce terrain qu’à la condition d’avoir la garantie de pouvoir contrôler strictement le processus et d’étouffer toute dynamique autonome du mouvement des masses. Le régime militaire péruvien est, à ce sujet, un exemple classique.

Les événements chiliens démontrent que le réformisme ouvrier, même dans des conditions largement favorables, aboutit rapidement à une impasse. Les réformes réalisées risquent d’être elles-mêmes remises en question et vidées de leur contenu si elles ne se généralisent pas. Une telle généralisation conduit inévitablement à un seuil qu’on ne peut pas dépasser sans briser le mécanisme du système capitaliste lui-même. Par ailleurs, les mesures partielles lèsent des intérêts multiples sans les détruire, elles provoquent les inévitables réactions de force qui ne cessent de disposer de ressources et d’alliances puissantes.

Encore une fois, il a été prouvé que la petite bourgeoisie ne peut pas être gagnée par une attitude conciliatrice sans donner une perspective anticapitaliste pour combattre de la façon la plus décidée les manœuvres des classes dominantes.

Les événements chiliens démontrent l’absurdité du projet d’une transition au socialisme sans destruction de l’appareil d’État dans son ensemble, cet appareil que les classes dominantes ont organisé et structuré de la façon la plus efficace en vue d’assurer le maintien de leur système d’exploitation et d’oppression.

Il ne s’agit pas de nier toute utilisation tactique des possibilités légales ou l’exploitation de circonstances exceptionnelles telles que la situation créée par les élections du 4 septembre au Chili. Il faut cependant comprendre la nécessité absolue et urgente, dans une situation de montée révolutionnaire des masses, de construire des organes révolutionnaires de démocratie prolétarienne, éléments de dualité de pouvoir, instruments de lutte pour la conquête du pouvoir et embryons de structures politiques qualitativement nouvelles de l’État ouvrier issu de la révolution.

Les réformistes chiliens ont nié systématiquement cette nécessité, ils se sont contentés de promouvoir des organes aux fonctions tout à fait limitées, dépourvus d’autonomie réelle par rapport aux organismes « constitutionnels » de l’État. Sous l’impulsion d’expériences dramatiques, les ouvriers ont, notamment dans la dernière année, redécouvert ces exigences fondamentales et donné naissance à des organes riches en potentialités révolutionnaires comme les cordons industriels. Mais leurs initiatives se sont développées tardivement, ne se sont pas généralisées ; pis, elles ont été souvent vidées partiellement de leur contenu par des manœuvres de la bureaucratie décidée à enlever aux cordons leur potentialité de soviets chiliens et, après les avoir dévitalisés, à les intégrer dans sa stratégie réformiste constitutionnaliste.

Les événements chiliens ont finalement démontré une fois encore que la thèse sur la possibilité de renverser le pouvoir capitaliste sans violence révolutionnaire, sans lutte armée est la plus honteuse des mystifications, la plus suicidaire des illusions. Il est d’une nécessité primordiale de comprendre que lorsqu’on aboutit au moment crucial de la confrontation pour le pouvoir, le conflit armé, indépendamment de formes spécifiques, est inévitable dans tous les cas et, pour reprendre l’expression de Lénine, « la question militaire est la question politique centrale ».

La classe ouvrière doit se préparer systématiquement dans une telle perspective en repoussant toute illusion spontanéiste et en comprenant la nécessité, même sur ce terrain, d’une action centralisée. Elle doit comprendre qu’une attitude purement défensive est vouée à l’échec dès que les échéances cruciales s’approchent et enlever l’initiative à l’ennemi.

L’expérience d’autres pays, avant tout en Amérique latine – disait la déclaration sur le Chili du S.U. de la IVe Internationale, de décembre 1971 : « De l’invasion du Guatemala en 1954 au coup d’État de Banzer en Bolivie au mois d’août dernier » – a montré que la classe ouvrière doit considérer comme une tâche primordiale sa propre défense armée. Cette leçon est écrite en lettres de sang – sang d’ouvriers, de paysans et d’étudiants. Toute croyance en la « bonne volonté » de l’adversaire est suicidaire et doit être rejetée.

Compte tenu de la nature du gouvernement et des rapports entre la coalition de l’U.P. et la grande majorité des masses, la tâche à accomplir est l’armement des ouvriers et des paysans, la formation d’instruments politiques et militaires d’autodéfense, la création de véritables milices populaires, la propagande révolutionnaire parmi les soldats. Ne prendre aucune initiative dans cette direction signifierait en pratique miser sur la « loyauté démocratique » de l’armée et des corps de répression spécialisés, être incapables de répondre à un besoin éprouvé par des secteurs des masses de plus en plus larges, sensibilisés par les événements boliviens. Les proclamations d’Allende selon lesquelles l’U.P. riposterait à la violence réactionnaire éventuelle ne sont qu’un bavardage démagogique, dans la mesure où elles n’ont aucune implication pratique. Il ne faut pas s’abandonner au spontanéisme et aux improvisations, mais créer dès maintenant les instruments nécessaires pour éviter que l’ennemi de classe se trouve dans des conditions matérielles de supériorité écrasante lors d’inévitables affrontements à venir.

Pour que tout soit bien clair, les marxistes révolutionnaires soulignent que ce n’est pas contre Allende, mais contre les menaces de la droite et pour riposter à toute attaque de l’appareil de répression bourgeois que les ouvriers et les paysans doivent mettre à l’ordre du jour le problème crucial de leur armement.

Les réformistes chiliens ont contesté ces vérités élémentaires. Le fait que beaucoup d’entre eux aient inscrit leur nom dans la longue liste des martyrs du mouvement ouvrier n’annule, ni n’atténue leur responsabilité historique écrasante.

L’absence d’un parti révolutionnaire capable de jouer un rôle hégémonique au niveau des masses s’est avérée encore une fois comme le facteur décisif du prolétariat.

« Le Chili ne sera pas une exception historique » affirmait la déclaration du S.U. de décembre 1971 : le renversement du régime capitaliste ne pourra pas se réaliser sans l’intervention décisive d’un parti révolutionnaire, avant-garde consciente des masses.

Les tâches qui appartiennent à un tel parti ne sauraient être déléguées au Parti communiste. Ce parti, profondément marqué par une longue tradition stalinienne, est l’expression d’une bureaucratie ouvrière autochtone et de couches du prolétariat relativement conservatrices qui ne se mobilisent pas dans la crise actuelle avec le même dynamisme que la jeune génération. Il maintient toutes ses conceptions traditionnelles, n’ayant rompu sous aucune forme le cordon ombilical qui l’attache à la bureaucratie soviétique.

Les tâches du parti révolutionnaire ne sauraient être déléguées non plus au Parti socialiste. Celui-ci a élargi son audience de masse, notamment parmi les ouvriers des jeunes générations, a adopté, dans ses organismes, des positions qui le placent à la gauche du PC (véritable fer de lance du réformisme) ; mais il n’a pas de liens solides et constants avec les masses qu’il influence et apparaît plus comme un conglomérat de tendances et de groupes que comme une formation homogène ; en fin de compte, il a les traits caractéristiques d’une organisation centriste.

Il faut repousser, en tout cas, toute conception se basant – explicitement ou implicitement – sur l’hypothèse que, grâce au dynamisme du processus révolutionnaire et à la puissance du mouvement de masse, grâce à l’affaiblissement de la bourgeoisie et à sa décomposition progressive probable, et à des conditions où l’impérialisme serait acculé à renoncer à une intervention militaire, le prolétariat pourrait arriver au pouvoir même en l’absence d’un véritable parti révolutionnaire léniniste.

Il faut également repousser la variante qui revient à l’hypothèse qu’un ersatz du parti révolutionnaire serait suffisant, en l’occurrence sous forme de front où se rassembleraient les révolutionnaires ou de cartel des différentes organisations de l’extrême gauche.

Lutter contre la dictature militaire : organiser la solidarité internationale militante !

Un coup d’État militaire dans une situation comme celle du Chili des derniers mois ne pouvait pas s’imposer à froid ou par une action répressive limitée. Tout justifiait l’hypothèse d’une résistance courageuse et tenace du prolétariat ; il n’était pas exclu que des secteurs de l’armée – composée à la base de fils d’ouvriers et de paysans qui font leur service militaire – se révoltent contre les ordres des officiers réactionnaires, déclenchant une dynamique de guerre civile.

La résistance s’est développée héroïquement et n’est pas complètement écrasée. La seconde hypothèse ne s’est pas réalisée ou ne s’est pas réalisée en étant susceptible de créer les prémices d’une guerre civile immédiate.

Le problème de la lutte contre la dictature militaire est à l’ordre du jour. Les avant-gardes révolutionnaires ont le devoir d’opérer au plus vite le tournant nécessaire. Le problème de la lutte armée ne se pose plus dans les termes où il était posé depuis septembre 1970. L’orientation précédente resterait fondamentalement valable dans l’hypothèse d’une guerre civile avec occupation par des forces ouvrières et paysannes de certaines régions du pays. Dans cette éventualité, les révolutionnaires lanceraient, à l’échelle mondiale, le mot d’ordre de la formation de brigades internationales.

Il est nécessaire de promouvoir dans le monde entier une campagne de solidarité active se rattachant aux meilleures traditions de mobilisation pour le Vietnam. Le prolétariat chilien doit être défendu contre la barbarie des golpistes et de leurs patrons « bourgeois-nationaux » et impérialistes.

Pour la solidarité immédiate, massive, militante envers le prolétariat chilien. Arrêtons la main criminelle des assassins. Exigeons le rétablissement des droits démocratiques élémentaires du peuple chilien. Exigeons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques ! Défendons le droit d’asile pour les réfugiés politiques des autres pays d’Amérique latine et leur droit à rejoindre un autre pays de leur choix ! Aidons politiquement et matériellement la résistance héroïque des ouvriers chiliens.

L’impérialisme et la bourgeoisie dite nationale se félicitent cyniquement du coup qu’ils ont infligé aux ouvriers et aux paysans chiliens, à tout le mouvement ouvrier et paysan latino-américain et mondial. Mais l’énormité du crime et l’héroïsme des résistants auront des répercussions incalculables. Les événements du Chili impulseront la maturation de la conscience révolutionnaire comme l’ont impulsée la guerre criminelle de l’impérialisme et la lutte populaire héroïque du Vietnam. Le capitalisme paiera son succès actuel au Chili – historiquement éphémère – par un approfondissement dramatique de ses contradictions.

Déclaration du Secrétariat Unifié de la IVe Internationale, le 16 septembre 1973, publiée dans Quatrième Internationale n°9-10 (nouvelle série), septembre-octobre 1973