À l’occasion de l’accord sur la dissolution du PKK, Uraz Aydin présente l’histoire de ce mouvement et les évolutions de la contestation face au régime d’Erdoğan.

Peux-tu présenter ce qu’est le PKK et ses principales orientations, et ce qui le différencie des autres formations politiques de gauche ou nationalistes ?

Il faut insérer la fondation du PKK dans une conjoncture de politisation et de radicalisation. Les années soixante ont témoigné d’un développement du mouvement ouvrier et d’une radicalisation révolutionnaire, notamment au sein de la jeunesse. Mais ce fut aussi une décennie d’éveil de la conscience nationale kurde. Cette politisation nationale kurde s’est en grande partie réalisée au sein du Parti ouvrier de Turquie (TIP) qui était le principal acteur politique du mouvement ouvrier de cette décennie. C’est vers la fin des années soixante mais surtout après l’amnistie de 1974, quand les milliers de militant·es turcs et kurdes détenu·es depuis l’intervention militaire de 1971 furent relâché·es, que les révolutionnaires kurdes ont commencé à fonder leurs propres organisations indépendantes 1. Le PKK a été fondé dans la foulée, mais relativement tard. Si l’histoire officielle de l’organisation fait remonter ses origines en 1973, ce n’est qu’en 1978 que le congrès de fondation a eu lieu. Avant, c’était un noyau d’étudiants et surtout d’enseignants réunis autour de Abdullah Öcalan. Ils se nommaient les « Révolutionnaires du Kurdistan » mais étaient surtout connus sous le nom de « Apocu » (« les partisans de Apo » – diminutif de Abdullah). Ainsi, dès le début, la personnalité de Öcalan avait un poids central.

Au niveau programmatique, rien de spécifique ne le différenciait de la multitude d’autres organisations de la gauche radicale kurde qui prônaient la lutte armée pour un « Kurdistan indépendant, unifié, démocratique et socialiste » dans une perspective étapiste 2. Mais en attendant, les armes étaient surtout utilisées pour se défendre contre les attaques de l’extrême droite fasciste des « Loups gris » ou dans la guerre fratricide qui régnait au sein de la gauche révolutionnaire. Le PKK était l’un des deux principaux groupes qui n’hésitaient pas à recourir aux armes contre d’autres groupes kurdes (et turcs) rivaux, mais il n’était pas le seul dans ce domaine. Ainsi, avant le coup d’État de 1980 3, le PKK était une organisation révolutionnaire kurde parmi d’autres.

Qu’est-ce qui justifie le déclenchement d’une stratégie de lutte armée contre l’État turc en 1984 ?

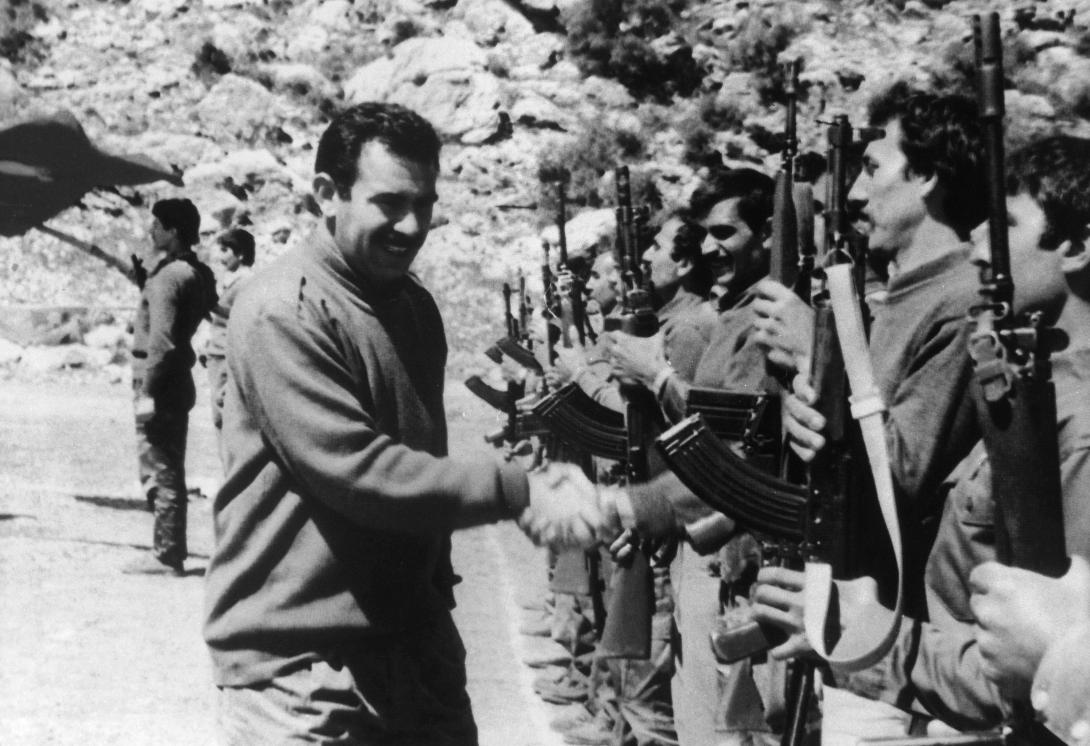

En fait, c’est surtout après 1984 que le PKK commence à s’enraciner au sein de la population plébéienne et paysanne kurde. Revenons un peu en arrière. Öcalan sort de Turquie en 1979 lors de l’état d’urgence, mais avant le coup d’État. Cela a été un élément décisif dans la construction de l’organisation. Il a ainsi eu le temps de nouer des contacts avec les groupes de résistance palestiniens en Syrie et au Liban, de préparer les conditions d’exil pour ses militant·es, des conditions qui seront aussi celles d’un véritable apprentissage militaire. Après le coup d’État de 1980, Apo appelle ainsi ses militant·es à regagner clandestinement la Syrie. Ils et elles seront formé·es dans les mêmes camps que les Palestiniens dans la vallée de la Bekaa au Liban sous occupation syrienne. Certain·es participeront à la résistance contre l’invasion israélienne au Liban. Le PKK y perdra plusieurs dizaines de membres, ce qui lui fera aussi gagner une certaine légitimité.

Le PKK a déclenché la lutte armée en août 1984… parce qu’Öcalan considérait que désormais son armée était prête. La question du combat militaire comme méthode pour la libération du Kurdistan était justifiée, non pas par les conditions ou rapports de force conjoncturels, mais sur le plan programmatique, depuis 1978.

L’offensive contre l’État turc a été planifiée dès 1982 mais a été reportée à plusieurs reprises. De plus, Öcalan opérait alors au sein du Moyen-Orient où les alliances et les adversités entre divers États et mouvements nationaux kurdes (d’Irak et d’Iran) constituaient un terrain fort mouvant. Ce contexte instable pesait aussi sur les conditions de la lutte. L’alliance qu’il a nouée avec le groupe de Barzani, dominant en Irak du Nord, courant qu’il considérait comme féodal et réactionnaire auparavant, a été par exemple décisive pour construire ses camps dans les montagnes à la frontière de la Turquie et pouvoir ainsi lancer sa guérilla. Ainsi, tandis que tous les autres groupes kurdes et turcs tentaient de préserver leurs forces en exil, en Syrie mais surtout en Europe, le PKK a été le seul à s’engager dans une véritable lutte armée. La légitimité qu’il a gagnée au fur et à mesure de ses offensives lui a permis de recruter de plus en plus, malgré les importantes pertes de combattant·es subies sur le terrain.

40 ans plus tard, l’annonce de la dissolution n’apparaît-elle pas comme échec, sur les plans militaire et politique ?

Je pense que les objectifs militaires n’existaient déjà plus depuis plusieurs décennies. Si pour le Öcalan de la fondation du parti et des années quatre-vingt, tout objectif en deçà de l’indépendance (diverses formes d’autonomie, d’entités fédératives…) était réactionnaire, le leader du PKK avait commencé à réviser ses idées dès le début des années quatre-vingt-dix, notamment après la chute des dictatures bureaucratiques. Il en arrivera comme on le sait à une critique de la forme d’État-nation.

Öcalan avait déjà tenté des négociations en 1993. Après son arrestation en 1999, il a commencé à défendre une toute nouvelle orientation, à la grande surprise des dirigeant·es et militant·es du PKK qui s’apprêtaient à intensifier la guerre et les actions de suicide. Cette orientation visait à mettre fin à la lutte armée au profit d’un cessez-le-feu permanent pour ouvrir la voie à une solution politique. Il renonçait donc indiscutablement à l’objectif stratégique d’un Kurdistan indépendant. Ont suivi deux autres processus de négociation en 2007-2009 et 2013-2015, qui ont malheureusement échoué. Cependant la création de la zone autonome du Rojava en Syrie du nord-est doit aussi être interprétée dans ce cadre militaire et politique. L’existence d’une structure administrative liée au PKK à la frontière de la Turquie constitue un acquis important pour l’organisation, contre l’État turc et vis-à-vis de son concurrent historique d’Irak du nord, le clan Barzani et son Parti démocratique du Kurdistan.

Où en est-on aujourd’hui dans les nouveaux pourparlers ?

Il faudrait préciser que le mouvement kurde n’est pas seulement un mouvement armé. Le PKK a réussi à former un mouvement massif de plusieurs millions de personnes, avec diverses structures civiles qui se sont parfois développées avec des dynamiques autonomes, malgré l’autoritarisme de l’organisation. Aujourd’hui, la base civile-démocratique semble être beaucoup plus importante et effective dans son combat que la structure armée au niveau des objectifs à atteindre pour le peuple kurde. Donc s’il y a certes des aspects fortement critiquables comme son autoritarisme, son fétichisme excessif du leader, les exécutions massives arbitraires internes (notamment au tournant des années 80-90), les dizaines d’attentats aveugles… il faut reconnaitre que ce mouvement, au fil du temps, a très fortement contribué à la consolidation d’une conscience nationale du peuple kurde, et l’a en grande partie ancrée à gauche, avec des valeurs féministes, égalitaires, de fraternité entre les peuples. D’un point de vue historique, c’est un atout important.

Au niveau des négociations, tout a commencé avec l’appel inattendu du leader d’extrême droite et principal allié d’Erdoğan, Devlet Bahçeli, le 22 octobre 2024, à ce qu’Abdullah Öcalan vienne s’exprimer au parlement pour déclarer la fin de la lutte armée et la dissolution du PKK. Après une période de négociations fort opaques entre l’État turc et Öcalan, avec la participation d’une délégation du DEM Parti (parti réformiste de gauche issu du mouvement kurde) et la direction du PKK, le fondateur de l’organisation, depuis sa prison sur l’île d’Imrali, en mer Marmara, a annoncé par une lettre, le 27 février 2025, que le PKK devait se dissoudre.

Nous ne savons pas quels ont été les débats au sein de l’organisation. Il y avait déjà eu des tensions entre Apo et le Conseil présidentiel de l’organisation dans les négociations précédentes. Donc il est difficile d’envisager que la direction du PKK ait été rapidement unanime face à un processus déclaré si abruptement. La direction de l’organisation souligne fortement que tout le processus doit être dirigé par Öcalan, ce qui peut être perçu comme une volonté de ne pas en assumer directement la responsabilité.

Le désarmement du PKK constitue certes une base importante pour une démilitarisation de la question kurde, même si le régime d’Erdoğan va indéniablement tenter d’orienter ce processus selon ses intérêts et notamment pour briser l’alliance entre le mouvement kurde et l’opposition démocratique-bourgeoise dirigée par le CHP 4 criminalisé par le régime. Cependant nous ne savons toujours pas quelles vont être les avancées démocratiques dont les Kurdes pourront bénéficier avec la dissolution du PKK. Une commission parlementaire va probablement se former pour déterminer les mesures à prendre. Celles-ci devraient comprendre, dans une première étape, la libération des prisonnier·es politiques (lié·es au mouvement kurde), le retrait de la mise sous tutelle (les kayyum) des municipalités kurdes et le retour des maires à leur fonction, la réintégration des « universitaires pour la paix » à leur travail et la possibilité pour Öcalan de diriger librement son mouvement, pouvoir communiquer avec l’extérieur, recevoir des visites, etc.

Selon le mouvement kurde, d’autres réformes plus structurelles devraient suivre, concernant le statut de leur identité et culture nationale au sein de la société turque, ce qui nécessiterait une nouvelle Constitution. Erdoğan projette justement de changer la Constitution afin de pouvoir se représenter aux prochaines élections. S’agira-t-il d’une constitution qui garantira des droits aux Kurdes en même temps qu’elle consolidera le caractère autocratique du régime ? La question est source de controverses, mais nous n’en sommes pas encore là.

Un autre problème est l’ordre dans lequel les étapes vont se suivre. L’État va-t-il attendre que le dépôt des armes soit totalement réalisé pour appliquer les présumées réformes démocratiques, ou les deux processus vont-ils se chevaucher ? Il semblerait qu’Erdogan opte pour la première possibilité – qui est difficilement acceptable pour le PKK – alors que Bahçeli semble plus réaliste sur ce point.

Quelle est évolution politique la Turquie vit-elle depuis le mouvement contre l’emprisonnement du maire d’Istanbul, İmamoğlu ?

Après le 19 mars, nous avons assisté à une mobilisation sociale comme on n’en avait pas vu depuis longtemps. Des millions de citoyennes et citoyens sont descendu·es dans la rue pour défendre les maires élus, le droit de vote, la démocratie et la liberté. Bien que le mouvement ait été extrêmement hétérogène, on a pu observer une radicalisation notable notamment dans la jeunesse universitaire et lycéenne.

Comme souvent après des explosions spontanées, le souffle du mouvement s’est estompé au bout d’un certain temps. Une dynamique a toutefois perduré un moment grâce aux campagnes de boycott contre certains groupes capitalistes ayant soutenu l’AKP. Mais en l’absence de bases de lutte sociale durables, de plateformes et de coordinations capables de prolonger la résistance – en dehors des appels ponctuels à des meetings lancés par le CHP –, on peut dire qu’aujourd’hui le mouvement a perdu de son élan dans la rue, même si l’indignation demeure bien présente.

Mais le régime continue sa répression sur le CHP avec plusieurs vagues successives d’arrestations dans diverses municipalités d’Istanbul. Onze maires sont actuellement détenus en attente de jugement. Une dernière vague « anti-corruption » a été lancée contre l’ancien maire CHP d’Izmir et son personnel (au total 160 personnes en garde à vue). Nous en sommes aujourd’hui au centième jour de l’arrestation d’İmamoğlu, et l’acte d’accusation n’est toujours pas prêt. Cela montre clairement à quel point le régime d’Erdoğan agit dans l’arbitraire le plus total. Par ailleurs, il y a aussi une tentative juridique visant à diviser le CHP. Un procès a été ouvert pour des irrégularités supposées lors du congrès du CHP de 2023, congrès au cours duquel Özgür Özel, nouveau président du parti, a été élu – un dirigeant qui, depuis l’arrestation d’İmamoğlu, mène une politique d’opposition d’une fermeté inhabituelle pour le CHP.

Cependant, Kemal Kılıçdaroğlu, l’ancien président du parti (et ex-candidat à la présidentielle, qui avait perdu face à Erdoğan en 2023), laisse entendre, dans une logique de revanche, qu’il pourrait reprendre la tête du parti si le congrès venait à être annulé. Il affirme également qu’il juge que la mobilisation née le 19 mars était inutile, que c’est une question entre İmamoğlu et la justice. Ainsi, une tension manifeste et publique oppose l’équipe de Kılıçdaroğlu à celle d’Özel et d’İmamoğlu. Pour l’instant, le procès a été reporté au mois de septembre.

Quel est l’état du mouvement ouvrier actuellement ?

Les organisations syndicales du mouvement ouvrier n’ont eu pratiquement aucun rôle dans ce mouvement de contestation. La classe ouvrière ne s’est pas reconnue dans le mouvement. Une partie importante est toujours réceptive à la propagande d’Erdoğan, malgré une détérioration dramatique du pouvoir d’achat depuis plusieurs années. Et pour le moment, très peu d’efforts ont été faits (notamment de la part de la gauche radicale, anticapitaliste, révolutionnaire) pour faire comprendre que la question démocratique et la question sociale sont intimement liées.

Les aspirations démocratiques doivent être fécondées d’un contenu de classe. Le « choc prolétarien » dont parlait Ernst Bloch est toujours le principal absent du combat contre le régime. C’est la tâche stratégique la plus importante, la plus déterminante d’un point de vue historique et la plus difficile, à laquelle la gauche révolutionnaire fait face. Il s’agit de briser le clivage culturel-religieux dont le maintien et l’approfondissement est l’arme principale de l’AKP, et lui substituer une polarisation de classe.

Mais pour revenir à la faiblesse des syndicats dans le mouvement, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le taux de syndicalisation est faible en Turquie, avec environ 15 % seulement. Et il faut prendre en compte que ce pourcentage ne comprend que les travailleurs·ses « déclaré·es », donc pas celles et ceux qui travaillent au noir. Ainsi le niveau de syndicalisation réel est encore plus bas.

De plus, les plus grandes confédérations sont de droite conservatrice et nationaliste. Certaines sont totalement dans le giron de l’AKP. Donc il ne faut pas attendre de grève de celles-ci, surtout dans le contexte politique actuel. DISK et KESK sont les confédérations les plus à gauche. Mais ici comme ailleurs les liens entre les syndicats et leurs membres ne sont pas toujours très organiques, et il y a de sérieux doutes que les travailleurs participent massivement à ces grèves. D’autant plus que cela peut représenter un risque sérieux de perdre son travail, étant donné que les lois, et même la Constitution, ne signifient plus rien dans ce pays. Depuis plusieurs années, chaque grève est interdite (« reportée ») car elle porterait atteinte à la sécurité nationale.

Cependant, il y a eu en juin 2025 une grève de 23 000 travailleurs·ses de la mairie d’Izmir, avec une revendication principale, très légitime, obtenir des augmentations de salaires et l’égalité salariale avec les collègues qui font le même travail. La grève était dirigée par le syndicat Genel-Iş lié au DISK, organisé surtout dans les mairies CHP et en extrême connivence avec celles-ci. La grève n’a duré qu’une petite semaine et les ouvriers ont obtenu des acquis significatifs à l’issue de cette grève5. Mais la base du CHP et la fraction « col blanc » de la classe ouvrière face à cette grève a réagi d’une façon très négative : « vous faites le jeu de l’AKP en affaiblissant nos mairies », « pourquoi les éboueurs réclament-ils le même salaire que les médecins ? » Cette réaction nous a une fois de plus montré combien la solidarité et la conscience de classe sont toujours à reconstruire même (et peut-être surtout) en des temps de mobilisation contre un régime dictatorial.

Quel est l’état d’esprit au sein de la population face aux guerres menées par Israël ?

L’antisionisme est, de toute évidence, une position partagée quasi unanimement par la population. Mais il existe quelques difficultés pour la construction d’un mouvement unitaire en soutien à la Palestine et contre l’offensive israélienne envers l’Iran. Le régime islamiste et nationaliste d’Erdoğan adopte, bien entendu une posture anti-israélienne et organise de grands meetings en solidarité avec la Palestine. Mais il a été démontré que le commerce avec Israël et les relations financières et militaires avec Tel Aviv continuent ! Récemment, Selçuk Bayraktar, gendre d’Erdoğan et fabriquant des fameux drones turcs, a annoncé la création d’une coentreprise avec Leonardo, une entreprise italienne critiquée pour ses ventes d’armes à Israël et visée par des manifestations dans plusieurs villes du monde. D’autre part, le système radar de Kürecik, dans la base militaire de l’OTAN de la province de Malatya, est directement intégré au réseau de défense israélien. Donc l’antisionisme d’Erdoğan relève plus de la rhétorique que de faits concrets.

Une autre difficulté est que le mouvement kurde ne mobilise que très rarement concernant la question palestinienne. Les rapports entre le mouvement kurde et la résistance palestinienne – qu’il s’agisse d’Öcalan et d’Arafat, du PKK avec l’OLP ou le Hamas – ont été marqués par des tensions et des désaccords depuis les années 1990. Plus récemment, Cemil Bayık, l’un des dirigeants du PKK, avait critiqué les méthodes du Hamas lors de l’opération Déluge d’al-Aqsa et déclaré que les peuples palestinien et juif devaient trouver les moyens de vivre en fraternité. Mais une raison plus conjoncturelle réside sans doute dans le soutien de Washington et de Tel Aviv aux YPG (incluses dans les FDS) 6, perçues comme un allié en Syrie. Öcalan avait d’ailleurs vivement critiqué cette situation. Lors de sa rencontre avec la délégation du DEM le 21 avril 2025, il avait affirmé en parlant des FDS que « Israël a constitué son propre Hachd al-Chaabi » (milices pro-iraniennes opérant en Irak).

Peut-il y avoir une nouvelle convergence entre le mouvement kurde et l’opposition, malgré les manœuvres d’Erdoğan ?

Il faut rappeler que la convergence entre le mouvement kurde et l’opposition bourgeoise laïque a surtout fonctionné pour les élections. Ces deux forces de l’opposition avaient besoin l’une de l’autre pour triompher face aux forces du régime, au niveau municipal comme au niveau des présidentielles. Finalement cela n’a pas suffi pour renverser Erdoğan en 2023. Il est très difficile de prévoir ce qu’il en sera des rapports de force et des dispositions de chacun de ces éléments d’ici le prochain scrutin, programmé pour 2028 mais qui aura très probablement lieu plus tôt. Est-ce que le processus de paix perdurera avec toute l’instabilité et l’atmosphère de guerre qui règne au Moyen-Orient ? Dans quel état sera le CHP après cette immense tentative de criminalisation à son encontre ? Ekrem İmamoğlusera-t-il en liberté et surtout éligible pour pouvoir souder l’opposition face à Erdoğan ?

Mais je pense que l’essentiel est de forger des structures capables de garantir la continuité des luttes contre le régime dans divers domaines. Qu’il s’agisse du combat contre l’ouverture des zones d’oliviers à l’exploitation minière, du mouvement des femmes, de la crise du logement – devenue un problème majeur –, du mouvement LGBTI, ou encore de la mobilisation des parents contre la marchandisation et l’islamisation de l’éducation, l’objectif fondamental pour la gauche révolutionnaire doit être de créer des structures, des coordinations, des comités dans tous ces champs, pour être préparée aux prochaines mobilisations de masse sociales et/ou démocratiques, pour empêcher que cette dynamique de combat ne s’évapore en l’espace de quelques semaines.

Cet entretien est une version actualisée de celui réalisé pour SolidaritéS.

Le 4 juillet 2025

- 1

Le mémorandum du 12 mars 1971 marque un coup d’État militaire « à la turque », où l’armée, sans prendre directement le pouvoir, impose un gouvernement autoritaire sous prétexte de rétablir l’ordre. Cette intervention a visé à écraser les mouvements ouvriers et étudiants en plein essor, instaurant une répression brutale contre la gauche révolutionnaire. Toutefois, avec l’arrivée au pouvoir de Bülent Ecevit en 1973, une amnistie est proclamée, permettant la libération de nombreux militants de gauche emprisonnés après le coup.

- 2

Notre courant considère comme « étapiste » l’idée que la révolution dans les pays dominés ou féodaux devrait se réaliser en deux étapes, d’abord la révolution nationale ou bourgeoise, qui constituerait un capitalisme démocratique et indépendant de l’impérialisme, et dans un second temps la révolution sociale. À cette conception, nous opposons la théorie de la révolution permanente, qui indique que les deux étapes doivent être mêlées pour aboutir.

- 3

Le 12 septembre 1980, l’armée a pris le pouvoir en invoquant les affrontements entre les groupes politiques de gauche et de droite nationaliste. Ce coup d’État a détruit les acquis des luttes ouvrières et populaires, instauré un régime de dictature militaire sanglant et posé les bases du néolibéralisme autoritaire en Turquie.

- 4

Cumhuriyet Halk Partisi, Parti républicain du peuple, parti créé en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, membre de l’Internationale socialiste et membre associé du Parti socialiste européen.

- 5

Une hausse rétroactive des salaires de 30 % pour les six premiers mois de l’année et une revalorisation de 19 % en juillet. L’inflation est supérieure à 35 % par an en Turquie, selon les chiffres officiels.

- 6

Les Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel) forment la branche armée du Parti de l’union démocratique (PYD) kurde en Syrie. Les FDS sont les Forces démocratiques syriennes, qui incluent les YPG.