La tenue du congrès du PKK en un temps quasi record et la décision de cesser toute activité et d’autodissoudre l’organisation ne sont pas des événements qui auront surpris ceux d’entre nous qui suivent le mouvement kurde depuis des décennies. Nous savons que le culte de la personnalité de son président, Abdulah Öcalan, est une ligne rouge difficile à remettre en cause. Ceci étant, après son discours de février dernier au cours duquel il annonçait que le PKK avait rempli sa fonction et qu’il ne restait plus qu’à organiser sa dissolution, ce n’était plus qu’une question de temps pour que cette proposition ne se traduise dans les faits.

Le plus frappant peut-être, c’est le peu d’informations sur les questions vraiment débattues lors du congrès, à un moment d’importante instabilité régionale. Il semble évident qu’au-delà des communiqués officiels doit se déployer une intense activité de contacts politiques et diplomatiques autour des conditions propices au développement d’un processus de paix, avec un contenu concret.

Tout en étant un élément fondamental, l’existence du PKK, et d’ailleurs la Turquie le reconnaît elle-même, n’est pas nécessairement un facteur déterminant dans l’évolution de la lutte du peuple kurde. En effet, ces dernières années, plusieurs organisations et réseaux transverses ont vu le jour, qui facilitent la participation et réduisent le rôle du parti en tant que simple référent idéologique, en théorie du moins.

Il convient de rappeler que dès la chute de l’Union soviétique, un processus de réflexion a été entamé au sein du PKK, dans le cadre duquel des mesures ont été prises pour modifier certains aspects qui calquaient son image et son modèle organisationnel à une tradition marxiste-léniniste correspondant à l’ère de la guerre froide. C’est ainsi que la religion islamique, qui avait joué jusques là un rôle très marginal dans la vie du PKK, a commencé à prendre une certaine place dans la pratique du parti, tout comme l’image traditionnelle du marteau et de la faucille, qui a été remplacée par une torche enflammée, s’identifiant plutôt au rôle du feu dans les traditions préislamiques de la région ou à celle de la fête nationale kurde de Newroz, qui est célébrée en allumant des feux de joie dans les villes, les quartiers et les villages.

On peut dire que jusqu’à l’enlèvement/arrestation d’Öcalan en 1999, le PKK avait procédé à la fin du siècle dernier à son propre renouvellement idéologique, très lentement et en fonction des conditions de l’époque. Son système de défense lors de son procès en Turquie lui a permis d’approfondir les changements déjà en cours, aboutissant à l’émergence d’un soi-disant nouveau paradigme ayant rompu - du moins en théorie - avec les marqueurs du passé : verticalisme, centralisme, personnalisme, militarisme, et a ouvert la voie à une étape marquée par un modèle plus ouvert et participatif qui a consolidé toute une série de changements tels que l’intervention des jeunes et des femmes, l’incorporation de références écologiques et l’abandon des dogmes anciens.

Ces changements se sont traduits par une tentative visant à modifier les relations entre le PKK et l’État turc. À cette fin, le PKK a été rapidement dissous et remplacé par le KADEK (Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan). Cela devait permettre d’approfondir les changements internes et ouvrir la possibilité de négociations avec l’État turc. Cependant, cette ouverture s’est rapidement heurtée aux limites imposées tant en Turquie qu’en Occident : le PKK, le KADEK et d’autres organisations kurdes ont été déclarés illégaux et ajoutés à la liste des organisations terroristes.

Tout ceci a conduit à un équilibre contradictoire. Le PKK a lancé une nouvelle orientation, le confédéralisme démocratique. Ce faisant, il a réussi à clore la crise qui secouait l’organisation après l’arrestation d’Öcalan, mais sans être en mesure d’ouvrir des voies de négociation avec l’État turc. Il a donc été décidé de reprendre le nom de PKK à la suite d’un processus de refondation. Cette nouvelle utopie a donné un nouvel élan à un processus qui était entré en crise avec l’arrestation et le procès du leader.

Tout au long de l’emprisonnement d’Öcalan, il y a eu alternance de périodes de contacts avec le gouvernement turc et de périodes de rupture avec l’isolement carcéral. Ainsi, entre 2008 et 2010, il y a eu une trêve de facto et, en 2013 un processus de négociations a été ouvert, qui a été bousculé par le développement de la guerre civile en Syrie et qui s’est terminé par une rupture peu de temps après ; les échanges et les contacts ont été renoués par la suite, aboutissant à la déclaration officielle d’Öcalan depuis sa prison en février 2025.

Processus de négociation et de démobilisation

Avec la fin de la guerre froide, des processus de négociation se sont ouverts au niveau international dans l’objectif de mettre fin à certains des conflits qui s’étaient enracinés à l’époque des blocs militaires. Parmi les plus significatifs, on peut citer les processus liés aux accords d’Esquipulas en Amérique centrale, qui ont ouvert la voie aux élections au Nicaragua en 1990, les accords de Chapultepec, qui ont mis fin à la guerre au Salvador et, un peu plus tard, ceux qui ont affecté le Guatemala et conduit à la démobilisation des guérilleros de l’URNG.

Les processus les plus marquants sont peut-être ceux qui ont été mis en œuvre en Colombie au cours des trente dernières années. Le premier, avec toutes ses limites, a été celui qui a touché le M-19 et d’autres organisations plus petites en 1991. De leur côté, les FARC ont développé des processus successifs de trêve, de négociation et de rupture depuis les années 1990 jusqu’à la signature des accords de La Havane en 2016. Même l’ELN, considéré comme le groupe le plus réticent à négocier avec les autorités, participe depuis les années 1990 à des contacts et des échanges avec le gouvernement colombien, qui ont eu lieu en Allemagne, en Espagne et à Cuba.

Tout ceci vise à faire passer l’idée que l’ouverture d’un processus sérieux de négociations en vue d’une démobilisation définitive et de l’abandon de la lutte armée implique l’ouverture de longues périodes qui peuvent passer par des phases de stagnation et d’autres de progrès dans les négociations. Chaque cas revêt des caractéristiques différentes, et les méthodes utilisées dans un cas ne s’appliquent pas mécaniquement à un autre. On peut multiplier les exemples sous d’autres latitudes (Mindanao aux Philippines ou Aceh en Indonésie), et même en Europe avec le cas de l’Irlande du Nord et les Accords du Vendredi Saint, pour ne parler que des processus qui ont abouti à un accord final de démobilisation. Le cas basque peut intéresser plus particulièrement le mouvement kurde, car il s’agit d’un processus de renonciation et de dissolution qui n’a pas été reconnu par l’État espagnol.

Par rapport au cas précédents, le PKK semble être entré dans une nouvelle phase sans pour l’instant obtenir quoi que ce soit en retour. Il y a comme un semblant de précipitation (voire d’épuisement ?) du côté kurde, désireux d’ouvrir une nouvelle phase alors que la partie adverse, le gouvernement, n’a pratiquement pas bougé. La fin de l’emprisonnement d’Öcalan et sa déclaration ont ouvert la voie à une nouvelle période qui, pour le mouvement kurde, implique un processus de négociation. L’abandon de la lutte armée a été annoncé et le mouvement kurde s’est engagé dans un processus de dissolution de l’organisation sans qu’il n’y ait eu d’avancées concrètes de la part de l’Etat turc.

C’est bien connu, en politique l’important est ce qui se voit, mais aussi d’autres aspects parfois invisibles à l’œil nu. Il sera donc utile de suivre les prochaines étapes de ce processus dont nous aurons connaissance afin d’en évaluer de façon plus précise l’évolution.

Quoi qu’il en soit, cela ne doit pas empêcher de se poser de nombreuses questions sur l’avenir du mouvement kurde, sur la stabilité régionale ni d’émettre des doutes sur la consolidation des progrès réalisés par le mouvement au cours des dernières décennies.

Une première question est de savoir si nous assistons à une tentative d’intégration du mouvement kurde dans le système politique turc. Si cette hypothèse devait se concrétiser, elle nécessiterait toute une série de changements importants qui, du moins dans l’immédiat, ne sont pas encore perceptibles : des changements substantiels de la loi qui affecteraient le cadre constitutionnel en vigueur, ainsi que la reconnaissance effective des droits de réunion, d’expression, d’association, la reconnaissance des diversités culturelles et la libération de milliers de prisonniers politiques, pour n’en citer que quelques-uns. La volonté d’Erdogan de rester au pouvoir à tout prix pourrait favoriser cette idée, qui nécessiterait aussi le soutien de l’extrême droite nationaliste (MHP) et du CHP laïque et kémaliste, qui constituait il y a quelques années encore la base sur laquelle le régime turc se maintenait. Le développement de cette ligne assignerait un rôle particulier au groupe parlementaire DEM.

Une deuxième préoccupation concerne l’évolution de la Syrie après la chute du régime Baasiste de Bachar el Assad. Tout porte à croire qu’une phase de partage des sphères d’influence à l’intérieur de la Syrie a commencé, entre la Turquie au nord et Israël au sud. On ne sait pas comment le mouvement kurde s’inscrira dans cette nouvelle configuration. Pendant des décennies, on a dénoncé la répartition coloniale de la région et la création de frontières artificielles. Aujourd’hui, nous voyons poindre à l’horizon des changements qui seraient imposés par le triomphe du projet colonialiste sioniste, un scénario que, jusqu’à très récemment, les analyses politiques n’avaient pas prévu. Le mouvement kurde devra faire des compromis pour améliorer ses positions en Turquie sans renoncer à ce qu’il a obtenu dans le nord-est de la Syrie.

Dans le nouveau scénario syrien, il faudra résoudre le problème de l’intégration des réalités politiques générées par le mouvement kurde en dehors de la Turquie : le cas du Rojava et de l’Administration autonome du nord-est de la Syrie (AANES). Le paradigme du confédéralisme démocratique a servi à organiser la zone kurde de Syrie au-delà d’une aire géographique qui dépasse le strict territoire kurde (Rojava). Il est paradoxal que la direction du mouvement soit basée en Turquie, mais que son incarnation politique se soit développée à l’étranger. L’association de ces deux éléments peut conduire à des tensions.

La disparition du PKK en tant que cadre de référence politique pourrait avoir des conséquences limitées tant que perdure le projet alternatif pan-kurde de l’Union des communautés du Kurdistan (UCK), conçu comme un espace d’unité et de convergence entre les organisations favorables à un confédéralisme des régions actuelles du Kurdistan. La rédaction d’une nouvelle constitution pour la Syrie et la nécessité d’un nouveau cadre juridique en Turquie devraient être mises à profit pour rechercher des formules permettant la continuité des relations transfrontalières entre les différentes parties du territoire kurde.

Un aspect particulièrement préoccupant est l’existence d’un cadre de garanties pour le respect des accords hypothétiques qui pourraient être conclus qui, entre autres, devrait prévoir une reconnaissance internationale pour vérifier leur application. En février, suite à la déclaration d’Ocalan, il a été question d’ouvrir une nouvelle période de négociations politiques. Trois mois plus tard, ce processus ne s’est toujours pas concrétisé. Le mouvement kurde met toujours en avant la nécessité d’insister auprès des différents gouvernements européens pour qu’ils fassent pression sur Erdogan afin de donner corps à un processus qui n’a pas encore démarré malgré les démarches entreprises par le PKK. Une tâche urgente consistera à créer un groupe d’entités internationales chargées de garantir le respect des accords qui pourraient être conclus.

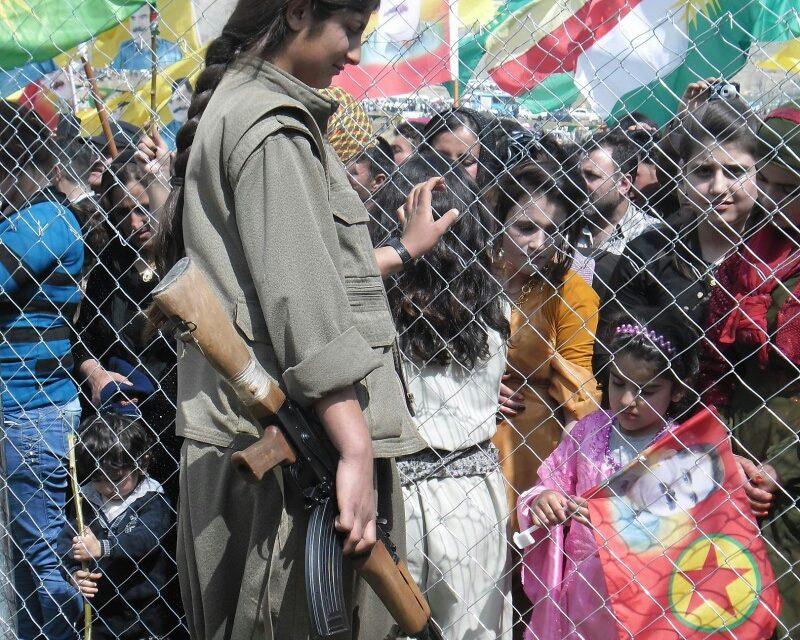

L’évolution du processus de démobilisation et de renonciation à la lutte armée aura une résonnance régionale particulière. Pour l’heure, en l’absence d’accords concrets, on peut parler d’une accentuation de la droitisation de l’ensemble du Moyen-Orient. Jusqu’à présent, le mouvement kurde apparaissait comme la seule force laïque ayant vocation à transformer les réalités politiques et étatiques de la région. Avec un gouvernement sioniste-djihadiste en Israël et l’hégémonie des différents courants islamiques dans les pays arabes de la région, l’espoir laïque et émancipateur résidait dans le mouvement kurde et le rôle prépondérant donné aux femmes, sujet collectif opprimé par tous les acteurs politiques en présence. Reste à voir quel impact pourraient avoir d’éventuels accords.

Le problème kurde dépasse la seule existence du PKK

En tout état de cause, au-delà de la dissolution du PKK, un autre élément doit être pris en compte. Le peuple kurde existe et est devenu un acteur politique avec lequel il faut compter dans l’analyse des problèmes des États qui se partagent le Kurdistan depuis plus d’un siècle. Chacune des crises qui ont affecté la région, et elles ont été nombreuses, a eu des répercussions dans les zones kurdes. Les acteurs politiques kurdes, pas toujours bien interconnectés, se sont renforcés et leur présence ira au-delà de la démobilisation annoncée du PKK. La trajectoire du mouvement kurde dans son ensemble est marquée par divers moments de défi et de rébellion contre les États qui maintiennent le partage opéré à la fin de la Première Guerre mondiale. Il n’est pas question de renoncer à une remise en cause de cette répartition coloniale, des frontières qui ont émergé avec le traité de Lausanne, ni même de renoncer aux fondements « gauchistes » du mouvement né à Bakur (Kurdistan turc) dans les années 1970, lesquels lui confèrent une identité radicale et transformatrice avec à son actif un demi-siècle de luttes et d’expériences politiques.