À propos des élections provinciales dans le Brandebourg, en Saxe et en Thuringe. Avertissement : cet article contient des éléments d’histoire. Évitez-le si vous êtes allergique ou insensible à l’idée que des choses qui se sont produites il y a plus longtemps que ces derniers jours peuvent aussi avoir des conséquences sur les évènements présents.

En règle générale, les élections au niveau des différents Landers ne retiennent pas l’attention des médias internationaux. Les élections du 1er septembre en Thuringe et en Saxe ont pourtant retenu leur attention. Après tout c’était la première fois depuis la chute du régime nazi qu’un parti de la droite dure sinon néo-nazi, l’Alternative pour l’Allemagne (AFD) est arrivée en tête lors d’une élection en Allemagne. Amère coïncidence : l’AFD a célébré sa victoire en Thuringe, où elle a obtenu 32.8% des voix, à l’occasion du 85iéme anniversaire de l’invasion nazie de la Pologne qui a marqué le début de la Seconde guerre mondiale.

Les Conservateurs (CDU) sont arrivés en second avec 23,6%. Les partis qui composent la coalition gouvernementale au niveau fédéral – les sociaux-démocrates (SPD), les Verts et les Libéraux (FDP) – ont fini avec des résultats à un seul chiffre, le FDP étant réduit à un insignifiant 1,1%. Le Parti de Gauche qui était de loin le parti le plus important lors des élections précédentes a perdu 18% et n’est arrivé qu’en quatrième position, même derrière l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), un groupe qui a scissionné du Parti de Gauche. En Saxe, l’AFD avec 30,6% est arrivée juste derrière la CDU (31,9%). Comme en Thuringe aucun des partis de la coalition gouvernementale au niveau fédéral n’a atteint un résultat à deux chiffres. Le Parti de Gauche a perdu la moitié de ses suffrages et a fini avec un 4,5% dévastateur. Avec 11,8%, la BSW s’est affirmée à la troisième place, mais loin derrière.

Juste trois semaines après ses victoires électorales en Thuringe et en Saxe, l’AFD a remporté un nouveau succès dans le Brandebourg. Étroitement battue par le SPD qui a obtenu 30,9% du résultat global, l’AFD est arrivée en seconde position avec 29,2% loin devant le BSW avec 13,1% et la CDU avec 12,1%. Le Parti de Gauche et les Verts ont obtenu moins de 5%, ce qui est le seuil minimum pour obtenir des élus. Le FDP a recueilli moins de 1%.

Presse « mainstream » : invoquer à nouveau la théorie du totalitarisme plutôt que d’expliquer les succès de la droite

L’AFD n’est devenue le parti le plus important qu’en Thuringe, mais elle a été plébiscitée par un tiers des électeurs dans les trois Landers allemands de l’Est. A peine battue par les Conservateurs en Saxe et par les Sociaux-démocrates dans le Brandebourg. Si jamais il y a eu une poussée de droite, c’est bien le cas ici ! La plupart des médias évoquent un développement du mécontentement contre le gouvernement fédéral à cause de l‘immigration, des politiques climatiques et de la guerre en Ukraine pour expliquer ce soulèvement. Les explications du fait que l’AFD est plus populaire à l’Est avec un taux de soutien qui passe de 8,5% en Allemagne de l’Ouest à Hambourg et en Sarre à 21% en Basse Saxe se concentrent principalement sur le mécontentement provoqué par l’unification de l’Allemagne, la persistance des inégalités socioéconomiques et le sentiment largement répandu des Allemands de l’Est d’être des citoyens de seconde classe. D’autres explications incriminent l’héritage autoritaire de la domination communiste en Allemagne de l’Est qui est souvent présentée comme une prolongation du régime nazi. Contre les deux dictatures à Est, l’Allemagne de l’Ouest est présentée comme un modèle de démocratie libérale. Comme s’il n’y avait pas de nombreuses continuités entre les élites du Troisième Reich et celles de l’Allemagne de l’Ouest. Comme si l’Allemagne de l’Est n’avait pas été construite par des antifascistes exilés ou emprisonnés pendant le règne des nazis. Comme si, en dépit des défauts de la domination bureaucratique, la nationalisation des moyens de production n’avait pas marqué une rupture avec le capitalisme allemand qui était devenu un partenaire secondaire de l’Empire américain dans sa quête de la domination mondiale. Comme si le capitalisme allemand (de l’Ouest) n’avait pas dicté les termes de la réunification au moment même où les mouvements à la base pour la démocratie déstabilisaient la domination bureaucratique en Allemagne de l’Est. La destruction de l’économie de l’Allemagne de l’Est et l’intégration de l’Est dans les institutions existantes en Allemagne de l’Ouest n’ont laissé aucun espace aux mouvements pour les droits civiques d’Allemagne de l’Est. Plutôt que d’expliquer le soutien grandissant à la nouvelle droite, le discours des médias sur les particularités de l’Est ne fait que renforcer les frustrations qui y existaient déjà. Des frustrations qui aident à comprendre pourquoi la montée de la droite y est, au moins jusqu’à présent, plus forte qu’à l’Ouest.

La thèse des « deux dictatures à l’Est contre la démocratie libérale à l’Ouest » fait à nouveau appel à la théorie du totalitarisme qui était partie intégrante du consensus anti-communiste pendant la Guerre Froide contre l’Union soviétique. Elee est maintenant partie intégrante de la Nouvelle Guerre Froide qui oppose démocratie et régime autoritaire. Comme lors de l’ancienne Guerre Froide, les accusations de totalitarisme paralysent toute réflexion sur des systèmes politiques et économiques alternatifs et renforcent le credo néolibéral selon lequel il n’y a pas d’alternative au capitalisme. Le manque d’alternatives est aussi, bien sûr, l’une des raisons de la montée de la nouvelle droite, émergeant d’un néolibéralisme en difficulté et se présentant elle-même comme une alternative mais, en réalité, refondant le néolibéralisme dans un moule nationaliste et raciste qui remplace les alignements précédents sur la globalisation.

Le néolibéralisme est hanté par le spectre du fascisme qui pour les centristes néolibéraux a tout à voir avec des masses mal dirigées et incapables de comprendre les vertus de la démocratie libérale et du capitalisme et rien à voir avec les crises capitalistes qui sapent la légitimité de la démocratie libérale. Le néolibéralisme est également hanté par le spectre du communisme dans la mesure où il craint que la perte de légitimité ne s’tendent au capitalisme lui-même. Comme le centre néolibéral nie toute possibilité d’alternative et que la gauche, pas seulement le Parti de Gauche en Allemagne, semble incapable de proposer de réelles alternatives mondiales, l’appétit croissant pour des alternatives, produit par les crises récurrentes provoquées par le capitalisme, se contente des fantasmes de droite d’une vie harmonieuse de nations libérées des migrants en quête d’emplois et de protection sociale et de la concurrence économique avec d’autres pays.

Derrière les résultats des élections : les histoires combinées de la réunification allemande et de la montée et du déclin de la globalisation néolibérale

Les crises capitalistes et les succès de la droite sont des évènements communs. De manière certaine dans les centres impérialistes du système mondial, mais aussi dans les périphéries. Mais ils se jouent selon des variations nationales. Derrière les succès électoraux de l’AFD en Thuringe et en Saxe comme derrière la montée récente de sa popularité de manière plus générale reposent les histoires combinées de la réunification allemande et de la montée et du déclin de la globalisation néolibérale. La montée de la nouvelle droite n’est que l’un des produits de ces histoires combinées. Est également importante la défaite de la coalition gouvernementale en général et l’élimination du FDP dont le dirigeant Christian Lindner a, en sa qualité de Ministre fédéral des Finances, a mis en avant des politiques d’austérité qui bloquent les projets gouvernementaux de subventionner la transition vers des énergies non-fossiles. Ces politiques ont également conduit à un retour en arrière rampant en ce qui concerne les dépenses publiques, aussitôt suspendu dès qu’il s’agit des dépenses militaires. Rien d’étonnant à ce qu’un gouvernement qui avait annoncé quelque chose comme un New Deal Vert, sans utiliser exactement ces termes, est presque totalement perdu sa crédibilité une fois parvenu au pouvoir. Et puis l’on a la défaite du Parti de Gauche qui en dépit de ses engagements programmatique en faveur d’une politique alternative, même si elle n’est pas systémique, est largement perçu comme un appendice d’un gouvernement de canards boiteux à Berlin. A l’autre extrémité du spectre politique, l’AFD est largement perçue comme une force d’opposition même si son programme est un mélange d’austérité, de nationalisme et de militarisme d’une manière qui est plus extrême mais qualitativement pas très différente des politiques mises en avant par la CDU et le FDP. Face à sa défaite électorale, le gouvernement fédéral, qui a rejoint les politiques de Nouvelle Guerre Froide impulsées par les Etats-Unis quelques semaines après l’invasion de l’Ukraine, a également durci drastiquement sa politique migratoire. Plutôt qu’une « alternative » comme le suggère son nom, l’AFD est le mouton noir dans la famille de l’establishment qui exprime des visions racistes de façon plus radicale et avec moins de précautions que les Conservateurs et même parfois que les Sociaux-Démocrates, les Libéraux et les Verts. Ces derniers sont particulièrement désireux de refuser de telles visions mais se présentent comme des « suprémacistes de l’Occident » dès qu’il s’agit de se défendre contre les menaces autoritaires venues de Russie ou de Chine, ressuscitant les peurs ancestrales occidentales des « Russes qui arrivent » ou des « hordes asiatiques », avec les mots de l’intellectuel de droite Oswald Spengler sur « le déclin de l’Occident ». L’hypocrisie des Verts, qui continuent à défendre une transition verte tout en achetant du pétrole et du gaz sales autant qu’ils pouvaient jusqu’à ce que l’invasion russe de l’Ukraine ne mette fin aux transferts de gaz vers l’Allemagne, en a fait une cible de choix pour l’agitation menée par l’AFD. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’AFD et ses soutiens sont libres de toute peur par rapport au déclin de l’Occident. Loin de là : c’est cette peur qui les guide. Si l’on ajoute les propos alarmistes autour du remplacement des gens qui sont blancs par des immigrés qui ne sont pas blancs, l’AFD accuse les Verts et leurs partenaires du gouvernement fédéral d’accélérer le déclin de l’Occident. Que les Verts soient la principale cible de la culture de guerre de l’AFD occulte facilement le fait que les Verts et l’AFD, en dépit de différences de ton significatives, partagent le même consensus de base sur le déclin de l’Occident. En fait un sentiment décliniste se répand dans les sociétés occidentales et sous-tend la réflexion stratégique dans tout le spectre politique, depuis la Grande Récession de 2008-2009 qui a fait passer la mondialisation néolibérale de l’expansion à l’effondrement. La réunification allemande, en intégrant l’Allemagne de l’Est autrefois communiste dans l’Allemagne de l’Ouest capitaliste a été une étape vers la montée en puissance de la globalisation libérale. C’est de là que doit partir tout effort pour comprendre la montée de la droite au sein de l’Allemagne de l’Est maintenant capitaliste.

La ruée vers le deutschemark : accompagner les mobilisations pour la démocratie, détruire l’économie de l’Allemagne de l’Est

Encouragés par la glasnost en Union soviétique, un nombre de plus en plus important d’Allemands de l’Est sont descendus dans la rue au cours de l’automne 1989. Sous le mot d’ordre « Nous sommes le Peuple », ils revendiquaient des réformes démocratiques de l’Allemagne de l’Est. L’unification avec l’Allemagne de l’Ouest ou un retour au capitalisme n’étaient pas à leur ordre du jour. Au moins pas au début. Au fur et à mesure du développement des protestations et particulièrement après que le Parti socialiste unifié (SED) dirigeant ait ouvert la frontière avec l’Ouest, « Nous sommes le Peuple » a été de plus en plus remplacé par « Nous sommes un Peuple ». Accompagné du slogan « Allemagne, une patrie unie ». Ce qui est en fait une citation de l’hymne national de l’Allemagne de l’Est, écrit par le poète communiste Johannes R. Becher in 1949 à une époque où les dirigeants du SED pensaient encore que l’on pouvait parvenir à une Allemagne unifiée, pas nécessairement socialiste mais neutre entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Comme de tels espoirs ont été enterrés avec la Guerre froide dont le Mur de Berlin est devenu un symbole jetant une ombre sombre sur l’Allemagne de l’Est communiste et autorisant l’Allemagne de l’Ouest capitaliste à se présenter comme un phare de liberté, les paroles de l’hymne national ont également été enterrés. Seule la musique composée par Hanns Eisler était jouée lors des évènements officiels. Néanmoins, il y avait des gens qui se rappelaient les paroles. Comme la direction du SED a montré des signes de faiblesse – et qu’est-ce qui pouvait le mieux montrer des signes de faiblesse que d’ouvrir la frontière au lieu d’écraser dans la violence les mouvements de protestation comme l’avaient fait les Communistes chinois Place Tienanmen à l’été 1989 – la réunification est devenue concevable. Ce n’a été qu’une question de semaines lors de l’hiver 1989-1990 pour qu’une possibilité abstraite devienne une revendication, soutenue massivement par les politiciens d’Allemagne de l’Ouest, principalement le Chancelier Helmut Kohl et la grande presse qui suggéraient d’introduire le Deutschemark d’Allemagne de l’Ouest en Allemagne de l’Est. De nombreux Allemands de l’Est ont compris cette suggestion comme une offre irrésistible. « Si le Deutschemark arrive, nous resterons ici ; s’il ne vient pas, nous irons à lui » est devenu le nouveau mot d’ordre populaire des manifestations de protestation. A partir de l’ouverture de l’ouverture de la frontière, des milliers d’Allemands de l’Est se rendirent à l’Ouest créant les conditions d’une réminiscence de l’époque d’avant la construction du Mur en 1961. A cette époque, l’économie de l’Allemagne de l’Est perdait tellement de monde, la plupart d’entre eux jeunes et bien formés, qu’un effondrement de la reproduction sociale était devenu une menace réelle. Le Mur a arrêté l’hémorragie de l’économie d’Allemagne de l’Est, mais a causé un dommage irréparable à la légitimité du système politique.

Près de 30 ans plus tard, l’ouverture de la frontière par la direction du SED a constitué une petite surprise pour les élites ouest-allemandes. Encore ont-elles été promptes à saisir les occasions que cette ouverture avait créé. Pour elles, cela signifiait l’intégration de l’Allemagne de l’Est au système politique et économique ouest-allemand, pas la coexistence avec une Allemagne de l’Est réformée d’une manière ou d’une autre mais toujours politiquement indépendante. L’objectif de « prise de l’Est » des élites ouest-allemandes et la ruée vers le Deutschemark des masses est-allemandes se sont nourris l’un l’autre. Le mouvement pour les droits civiques qui voulait démocratiser l’Allemagne de l’Est a été mis à l’écart. Certains des groupes actifs au sein du mouvement se sont rapidement adaptés à ce nouvel état d’esprit, certains sont même entrés en alliance électorale avec le Parti conservateur est-allemand, bien qu’ils aient critiqué ce dernier comme une composante petite mais néanmoins consistante du régime du SED. La dernière Chancelière Angela Merkel appartenait à l’un de ces groupes est-allemands qui s’est allié avec d’autres groupes pour les droits civiques d’inspiration conservatrice et avec la CDU d’Allemagne de l’Est. Cette Alliance pour l’Allemagne a gagné facilement les dernières élections dans le cadre de l’Allemagne de l’Est et négocié l’intégration de l’Allemagne de l’Est dans les structures institutionnelles de l’Allemagne de l’Ouest. Le 1er juillet 1990 le Deutschemark est arrivé à l’Est et l’état indépendant d’Allemagne de l’Est a disparu au sein d’une Allemagne de l’Ouest élargie. L’essentiel de l’Alliance pour l’Allemagne s’est dissout au sein de la CDU ouest-allemande immédiatement après la réunification. En décembre, cette CDU élargie a gagné les élections fédérales.

En moins d’un an la Guerre froide a pris fin et un État tout entier a disparu. De toute façon, les espoirs liés à la réunification, notamment l’introduction du Deutschemark ont rapidement été douchés. Un an après la réunification, le chômage qui existait sous une forme au mieux cachée dans l’Allemagne de l’Est communiste a atteint 10,2% et monté jusqu’à 20% au début des années 2000. Il n’est pas redescendu en dessous de 10% avant 2014, un quart de siècle après l’ouverture du Mur de Berlin. De plus l’immigration de masse de l’Allemagne de l’Est vers l’Allemagne de l’Ouest, que l’introduction du Deutschemark devait stopper, s’est accélérée avec l’arrivée du Deutschemark. En détournant un slogan de l’époque des manifestations de masse en Allemagne de l’Est, on pourrait dire : après l’arrivée du Deutschemark, ils sont allés chercher du trail à l’Ouest. Entre 1990 et 2015, l’Allemagne de l’Est a perdu plus d’un million de personnes, la majorité lors des deux premières années qui ont suivi la réunification, la plupart en âge de travailler. Sur une population totale de 16 millions d’habitants. Sans cette émigration, sans des dispositifs de départ à la retraite anticipée et la mise dans des dispositifs de formation de milliers de travailleurs, le chômage à l’Est aurait été beaucoup plus élevé qu’il ne l’a été en pratique. On a institué une nouvelle forme de chômage caché, beaucoup des participants aux dispositifs de formation ont enchaîné les formations les unes après les autres, souvent dans des domaines différents, jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment âgés pour bénéficier de la retraite anticipée.

Le Deutschemark est l’une des principales raisons, sinon la principale raison, de l’effondrement de l’économie de l’Allemagne de l’Est. En étant introduit au taux de conversion de 1 Mark de l’Ouest pour 1 Mark de l’Est alors que l’on estimait que la productivité moyenne en l’Allemagne de l’Est ne représentait que le quart de celle de l’Allemagne de l’Ouest, l’union monétaire allemande a donné aux ménages privés l’élan de pouvoir d’achat qu’ils désiraient tant. Mais cela a rendu les entreprises est-allemandes non compétitives. Les bas salaires ne pouvaient pas compenser les différentiels de productivité entre les entreprises d’Allemagne de l’Est et celles des pays occidentaux. Même les quelques entreprises qui auraient pu supporter la compétition ont été éjectées du marché dans la mesure où les Allemands de l’Est avaient envie d’acheter des marques occidentales plutôt que des produits faits à l’Est qu’ils considéraient comme la monnaie de l’Allemagne de l’Est ou comme l’Allemagne de l’Est elle-même, comme des éléments de seconde classe comparés à n’importe quoi venant de l’Ouest.

Une voix isolée avait prévenu que l’union monétaire allemande conduirait à l’effondrement de l’économie est-allemande, celle d’Oskar Lafontaine du SPD. Au cours de l’hiver 1990, alors que cet effondrement commençait et qu’une vague d’euphorie d’unité nationale balayait l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest, ses mises en garde sont probablement le facteur clé qui lui a coûté la victoire aux élections fédérales. A l’automne 1998, Lafontaine est devenu ministre des Finances d’un gouvernement de coalition Rouge-Verte dirigé par Gerhard Schröder, un poste qu’il a quitté six mois plus tard par opposition au soutien du gouvernement à la guerre contre la Yougoslavie et au tournant néolibéral de son parti, le SPD. En 2007, il a été l’un des artisans de la fusion entre le Parti du Socialisme Démocratique est-allemand, qui avait succédé au SED, et des groupes dissidents venus du SPD d’Allemagne de l’Ouest.

La privatisation des entreprises nationalisées d’Allemagne de l’Est a encore plus facilité la chute de l’économie est-allemande. Dans certains cas, des sociétés occidentales ont acheté des entreprises est-allemandes simplement pour les fermer afin qu’elles ne deviennent pas des concurrentes dans le futur. Dans d’autres cas, elles voulaient des brevets ou certains segments de production pour les intégrer dans leurs propres chaînes d’approvisionnement, tout en fermant le reste de la production. Les fermetures et la découpe de certains segments de production ont détruit le processus de reproduction de l’économie est-allemande au-delà même des dégâts causés par la destruction de la compétitivité à travers l’union monétaire.

Le résultat est que des morceaux de l’économie de l’Allemagne de l’Est, bientôt suivis par d’autres en Europe de l’Est, sont devenus des éléments périphériques de réseaux de production contrôlés par les entreprises ouest-allemandes. De façon assez ironique, la restructuration néolibérale des processus de production a été de pair avec des transferts fiscaux massifs de l’Allemagne de l’Ouest vers l’Allemagne de l’Est. C’était le prix à payer pour maintenir un certain niveau de cohésion sociale alors que la déception de l’unification politique était suivie par une chute économique et la poursuite des divisions sociales entre l’Est et l’Ouest en lieu et place d’un miracle économique à l’Est suivant l’exemple du développement de l’Allemagne de l’Ouest entre la fin des années 50 et le début des années 70. A un moment donné, c’est le tiers du revenu est-allemand qui provenait des transferts fiscaux. Avec comme résultat la progression de la proportion de la dette gouvernementale dans le Produit intérieur brut (PIB) qui est passée de 41,8% en 1989 à 61,2% en 1999. Ce qui n’est rien par rapport aux chiffres actuels. Cette leçon selon laquelle en dépit de sa rhétorique sur l’équilibre budgétaire, le néolibéralisme est en réalité un mélange d’austérité et de baisses des impôts pour les riches, ce qui produit une augmentation de la dette à chaque ralentissement ou retournement de l’économie n’a toujours pas été retenue. Dans les années 90, une dette gouvernementale dépassant les 60% était considérée comme un scandale. A tel point que c’est sous la pression du gouvernement conservateur allemand que ces 60% étaient devenu un critère pour l’appartenance à l’Union monétaire européenne dont la feuille de route avait été tracée par le Traité de Maastricht en 1992.

Les déficits budgétaires qui s’accumulent pour constituer la dette gouvernementale n’étaient pas le seul scandale en matière de déficit dans l’Allemagne des années 90. L’autre scandale était celui de la trésorerie qui est passée d’un excédent de 4,6% en 1989 à un déficit de 1,9% en 1991 et est restée dans la zone des déficits jusqu’en 2001. Dans la plupart des autres pays, un déficit compris entre 1 et 2% ne constituerait pas un sujet de préoccupation. Mais en Allemagne, si. Après tout, la prospérité de l’Allemagne de l’Ouest que les Allemands de l’Est admiraient tant reposait sur une croissance tirée par les exportations. Ce qui avait toujours été compris comme un excédent de la balance commerciale. Ce qui s’est produit est que, au début des années 90, la réunification a créé un boom économique en Allemagne de l’Ouest car les Allemands de l’Est ont dépensé beaucoup de leurs deutschemarks nouvellement gagnés pour acheter des biens de consommation « fabriqués en Allemagne (de l’Ouest) », en dépit de pertes d’emplois massives. Ce boom a fait monter les prix et rendus les exportations allemandes moins compétitives sur le marché mondial. En même temps, une partie de la frénésie de dépenses des Allemands de l’Est s’est dirigée vers des entreprises étrangères. Dans la mesure où les exportations ont pris un coup et où les importations ont connu un élan, le compte courant est passé de positif à négatif.

L’Est a été intégré au système politique de l’Allemagne de l’Ouest tel qu’il existait avant la réunification. Le gouvernement Kohl n’a accepté aucune des modifications suggérées par le gouvernement d’Allemagne de l’Est qui, formellement, négociait la réunification, mais a juste donné un coup de tampon à la subordination de la société est-allemande aux institutions de l’Allemagne de l’Ouest. L’intégration économique a cependant été différente. L’effondrement de l’économie est-allemande, déclenché par la conception de l’union monétaire et les privatisations, a eu un impact durable sur le modèle économique ouest-allemand que les Allemands de l’Est avaient tellement hâte d’embrasser. La première décennie qui a suivi la réunification a été marquée par les déficits jumeaux du budget et des comptes courants. Durant le boom de la réunification, entre 1990 et 1993, l’inflation a atteint des niveaux que l’on n’avait pas vu depuis les hausses du prix du pétrole et les luttes sociales aux effets inflationnistes entre le capital et le travail des années 1970 au début des années 1980. Néanmoins, dans ces années-là, l’inflation allemande était inférieure à celle des autres pays occidentaux, alors qu’au début des années 1990, elle était parmi les plus élevées de ce groupe de pays.

L’Allemagne de l’Ouest comme modèle

Des déficits persistants, sans compter un double déficit, étaient impensables dans un pays qui, après la Seconde Guerre Mondiale avait reconstruit son économie en intégrant un marché mondial dont les règles avaient été établies et mises en œuvre par les Etats-Unis. Dans le cadre de cet Empire Américain, l’Allemagne de l’Ouest jouait le rôle de rempart contre le communisme soviétique, y compris l’Allemagne de l’Est, et de vitrine du capitalisme occidental. Afin d’assurer la réussite de ce rôle, la dette étrangère accumulée par les Nazis et dont l’Allemagne de l’Ouest avait hérité en tant que successeur légal du Troisième Reich a été absoute lors de l’Accord du la Dette de Londres en 1953. L’Allemagne de l’Ouest a aussi hérité de bas salaires, d’une capacité industrielle et de nouvelles technologies de l’économie nazie qui, contrairement à des hypothèses largement répandues, a survécu à la guerre de façon quasiment intacte. Cela a fourni à l’industrie ouest-allemande un avantage compétitif quia été ensuite épaulé par les taux de changes favorables lors de l’admission de l’Allemagne de l’Ouest dans le système de Bretton Woods des taux de changes fixes en 1952. La réintégration dans le marché mondial a aussi autorisé l’Allemagne de l’Ouest à la transition d’une économie fondée sur le charbon à une économie fondée sur le pétrole. Du pétrole plutôt que du charbon, mais sa fourniture était contrôlée par des entreprises américaines et par l’État américain.

Néanmoins, être un partenaire junior de l’Empire américain s’est révélé être une bien meilleure affaire pour la bourgeoisie allemande que ses recherches précédentes du pouvoir au niveau mondial. Après ses deux tentatives ratées de prise de ce type de pouvoir, le territoire directement sous son contrôle était plus petit mais les profits exceptionnels. Entraînée par les exportations - plus précisément : les excédents d’exportations – l’économie ouest-allemande n’avait pas besoin de stimulant fiscal et a continué à croître jusqu’à ce que les Etats-Unis se tournent vers des taux de change flottants, ce qui a conduit à une appréciation significative du Deutschemark et jusqu’à l’explosion des prix du pétrole dans les années 70. Mais c’est à travers ces turbulences que l’Allemagne de l’Ouest a consolidé sa réputation d’être un phare en matière de stabilité économique. La gestion politique de la crise, notamment la coopération entre syndicats et associations patronales, a maintenu les salaires et l’inflation à un taux plus bas que dans les autres pays occidentaux. Cela a permis de maintenir les excédents d’exportations au cours de la plupart des années 70. En retour, ces importations excédentaires ont permis au gouvernement de conserver les incitations fiscales et le taux de chômage à des niveaux bas. A nouveau : par rapport aux autres pays occidentaux, pas par rapport aux années du boom d’après-guerre.

Le succès relatif de l’Allemagne de l’Ouest dans sa gestion des crises économiques des années 70 ont soulevé quelques préoccupations chez ses alliés car ce succès a été considéré comme se faisant au détriment de ses voisins, même si des termes aussi impolis n’ont pas été utilisés. Et encore, cela n’a pas empêché les pressions américaines en faveur d’une augmentation de la dépense publique afin de stimuler l’économie mondiale. Comme ces pressions venaient des Américains, le gouvernement ouest-allemand ne pouvait pas simplement hausser les épaules face à ces demandes. Comme à l’époque ce gouvernement était dirigé par le social-démocrate Helmut Schmidt, ces dépenses supplémentaires permettaient aussi d’apaiser l’aile gauche de son parti ainsi que quelques syndicalistes. Néanmoins une solution keynésienne aux crises économiques n’a jamais pris le pas sur la préférence pour la prudence fiscale et la faible inflation qui ont marqué la société ouest-allemande après deux guerres perdues suivies chacune d’entre elles par l’introduction d’une nouvelle devise et aussi, pour l’une d’entre elles, par une inflation sans précédent. Ce n’est pas entièrement sans raison que les succès en matière d’exportations ont été largement attribués aux principes économiques libéraux, mais en ignorant opportunément que ce « libéralisme dans un seul pays » ne pouvait fonctionner que parce que d’autres économies créaient un accroissement de la demande sur le marché mondial.

Les succès à l’exportation ont également créé un ersatz d’identité qui permettait aux Allemands de l’Ouest de refouler les horreurs du régime nazi et le rôle que beaucoup d’entre eux avaient joué dans ces horreurs, comme auteurs ou comme spectateurs. Beaucoup considéraient comme un traitre Willy Brandt, qui avait passé le règne nazi dans la résistance clandestine et en exil et était devenu plus tard le premier chancelier social-démocrate de l’Allemagne de l’Ouest. Son successeur, Helmut Schmidt qui avait servi dans l’aviation nazie, qui s’était opposé à de nombreuses mesures de Brandt en faveur des réformes sociales et n’avait appliqué des politiques keynésiennes qu’à doses homéopathiques, a été désigné avec quelques succès par les Conservateurs et les Libéraux comme celui qui était responsable de l’augmentation du chômage et de l’inflation. Après le passage de relais du SPD à la CDU, cette dernière a nommé Helmut Kohl comme chancelier. Sur la base de la promesse d’un retour à la prospérité d’après-guerre, Kohl a gagné deux fois les élections avant la réunification. Sur la base de la promesse d’apporter la prospérité à l’Allemagne de l’Est, il a gagné à nouveau deux fois les élections après la réunification.

Très longtemps, Kohl s’est présenté lui-même comme le défenseur du modèle ouest-allemand d’exportation et comme le garant de l’identité collective liée à ce modèle. En dépit du fait que l’Allemagne de l’Ouest des années 80 n’a jamais connu un retour à la prospérité d’après-guerre. La déception vis-à-vis des promesses non tenues d’un miracle économique ouest-allemand version 2.0 a commencé à se répandre à la fin des années 90. Encore l’effondrement du régime du SED lui a-t-il permis de renouveler et d’étendre ses promesses à l’Est. L’euphorie nationale qui lui a assuré la victoire électorale en 1990 a également montré une modification de l’identité collective. La fierté ouest-allemande d’être un champion en matière d’exportations mondiales s’est transformée en nationalisme du Deutschemark. Largement partagé à l’Est, où les gens étaient contents d’avoir le Deutschemark, et à l’Ouest où les gens y voyaient le symbole de leurs réalisations d’après-guerre, ce sentiment ne relevait pas simplement de l’argent ou du fétichisme de la devise, évoqué par Karl Marx dans le Capital. Il possédait un caractère spécifique de nationalisme qui avait infusé dans l’identité exportatrice de l’Allemagne de l’Ouest d’avant la réunification. Avec la réunification, les graines du nationalisme ont germé. Pas seulement en aidant Kol à devenir le « chancelier de l’unité », mais aussi en fournissant une couverture à l’explosion d’attaques néo-nazies contre les immigrés, les militants de gauche, les personnes queer, attaques qui ont culminé dans les incendies criminels de Rostock, Mölln and Solingen. Les deux derniers ont tué huit personnes, l’attaque de Rostock a vu le siège pendant quatre jours d’un appartement habité par des travailleurs étrangers qui avaient été employés par l’économie nationalisée maintenant défunte de l’Allemagne de l’Est. Ces attaques ouvertement néo-nazies du début des années 90, désormais appelées « les années battes de baseball », ont été suivies par une série de meurtres par les Nationaux Socialistes clandestins (NSU) qui ont coûté la vie à neuf immigrés et à un policier entre 2000 et 2007. Il n’y a pas eu d’investigations sur le rôle des services secrets allemands pour couvrir ou même faciliter ces meurtres, car les documents-clé sont restés classifiés jusqu’à aujourd’hui. Hans-Georg Maaßen était le chef des services secrets entre 2012 et 2018 et, en tant que tel, l’un des individus responsables d’avoir bloqué les investigations sur les meurtres commis par le NSU ; c’était également le chef d’un cercle ultra-conservateur d’abord au sein de la CDU et qui opère maintenant dans l’espace de droite situé entre la CDU et l’AFD.

Exportations über alles : les périphéries orientales boostent les profits des entreprises d’Allemagne de l’Ouest

Au cours de la réunification et pendant les quelques années qui ont suivi, le nationalisme était une idéologie de masse. Il ralliait des masses de gens brandissant des drapeaux dans les rues, il dominait la politique allemande et inspirait les skinheads nazis dans leurs chasses à l’homme contre ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Lorsqu’il est devenu évident que l’espoir d’un miracle économique 2.0 allait être déçu, les manifestations de rue ont régressé, la plupart des skinheads ont réduit leur activisme et seuls quelques-uns d’entre eux se sont tournés vers des attaques terroristes clandestines. Il semble bien que le nationalisme avait perdu de la force qu’il avait auparavant. Cependant, les imbrications entre les Nazis et des secteurs de l’appareil d’État indiquent que le nationalisme n’avait pas disparu par le simple fait qu’il n’était plus aussi visible qu’avant.

Telle qu’elle s’est produite, l’ouverture du Mur de Berlin a été une étape décisive de ce que l’on a appelé ultérieurement la globalisation néolibérale. Comme la bourgeoisie allemande cherchait sa place dans un monde apparemment gouverné par la main invisible du marché, et pas par la planification soviétique ou par la version plus douce de l’intervention gouvernementale occidentale, le nationalisme avait aussi trouvé un rôle en tant qu’idéologie de masse. Le vent idéologique soufflait de « l’Ouest réel », c’est-à-dire des Etats-Unis avec un retour aux jours anciens de la théorie du libre-échange de Ricardo rebaptisée globalisation. Collant de près aux principes de Ricardo, des universitaires partisans de la globalisation défendaient l’idée que les entreprises, si l’État les laissait tranquilles, se spécialiseraient dans la production de biens qu’elles pouvaient produire moins cher que les entreprises d’autres pays. Soit parce qu’elles disposaient de technologies plus productives ou qu’elles utilisaient des facteurs entrants plus abondants et meilleur marché que dans d’autres pays. Tous les pays s’en porteraient mieux, si les entreprises de chaque pays se spécialisaient en fonction de leurs avantages comparatifs, exportaient vers les autres pays ce dont elles n’avaient pas besoin pour leur propre pays et importaient les produits où elles étaient désavantagées depuis les pays où les entreprises avaient un avantage comparatif. Du fait de quelques hypothèses simplificatrices, cette théorie est, eh bien, assez simple. Mais pas encore assez simple pour les débats politiques.

Ainsi les pratiquants de la globalisation parlent de pays entiers comme s’il s’agissait d’entreprises en compétition les unes avec les autres. La compétitivité des états-nations est devenue l’étoile filante des capitalistes et de leurs exécuteurs politiques qui l’utilisent pour justifier la régression des salaires et des standards sociaux dans tous les pays. Leur propagande - « gérons le pays comme une entreprise » - était tellement convaincante que même des membres de la classe ouvrière dont les salaires, les retraites et les services publics étaient réduits s’y sont laissés prendre en nombre, élisant et réélisant des partisans de la globalisation néolibérale, encore et encore. En même temps la crainte que les politiques pour lesquelles on venait de voter allaient provoquer une course vers le bas s’est répandue dans les pays riches qui voyaient des parties de leurs productions délocalisées vers des pays pauvres où le travail est vraiment bon marché, alors que des immigrés venus de ces pays prenaient les emplois dans les secteurs à bas salaires en plein essor dans les pays riches. La mobilité des facteurs, c’est-à-dire les investissements directs à l’étranger et les migrations, au niveau national et international, ont provoqué la segmentation des marchés du travail et la création d’une armée de réserve du travail globale, permettant aux capitalistes de s’engager dans un arbitrage global de la main d’œuvre, ce qui n’apparaît nulle part dans les théories universitaires sur la globalisation ni dans la propagande des politiciens sur la globalisation. Absents du débat public, ces éléments de la vraie vie ont créé des peurs sur lesquelles pouvait capitaliser une nouvelle droite en dépeignant les problèmes économiques comme des questions d’identité nationale qui traduites en orientation politique peuvent aisément être résolues en laissant les immigrés dehors et les capitaux à l’intérieur des frontières. Ce choc en retour protectionniste, couplé à la montée d’une nouvelle droite qui va des formations populistes aux néo-nazis, contre la globalisation néolibérale s’est produit dans l’ensemble du monde riche. Lentement à la fin des années 90 et au début des années 2000 alors que la globalisation était toujours en expansion, plus rapidement depuis la crise économique mondiale de 2008/2009 qui a marqué la fin de l’accumulation tirée par la globalisation et encore plus depuis la récession consécutive au COVID et la manière dont les gouvernements l’ont gérée et depuis l’escalade des politiques de grande puissance vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Cette dernière a conduit à des politiques impérialistes qui baignent dans la même idéologie nationaliste sur laquelle prospère la nouvelle droite. L’idéologie de « la nation en tant qu’entreprise privée contre les autres nations en tant qu’entreprises privées » et la politique de globalisation qui a marqué en pratique le développement de la globalisation ont constitué un terrain fertile pour la confusion entre les partisans de la globalisation devenus les guerriers des grandes puissances et les suprémacistes nationaux de la nouvelle droite. Les théories du commerce libre sans régulation ouvrant la voie à la prospérité globale n’était qu’un outil idéologique qui était utile aussi longtemps que l’intégration de plus en plus de pays à un marché mondial dominé par les Etats-Unis alimentait l’accumulation capitaliste et, en conséquence, les espoirs d’un éventuel ruissellement. Cela a été remplacé par la préoccupation de la sécurité nationale et la rhétorique démocratie contre autocratie lorsque l’accumulation s’est achevée en une nouvelle phase de stagnation.

La bourgeoisie allemande avait déjà adopté la logique de l’État compétitif après la Seconde guerre mondiale quand elle a troqué ses ambitions de puissance mondiale contre un rôle de partenaire junior dans le cadre de l’Empire américain. Des budgets équilibrés et des dépenses serrées étaient au cœur de sa politique qui, de pair avec les avantages compétitifs hérités des Nazis ou accordés par les Etats-Unis ont permis une croissance tirée par les exportations et, ultérieurement, des excédents commerciaux. En dépit de professions de foi verbales libérales, ces politiques étaient foncièrement mercantilistes. Ébranlé mais pas détruit par les crises des années 70, le régime mercantiliste d’accumulation de l’Allemagne de l’Ouest a survécu jusqu’à la réunification conduite avec un double déficit, une croissance lente et des divisions socio-économiques entre l’Est et l’Ouest. L’économie de l’Allemagne réunifiée a trébuché alors que les Etats-Unis bénéficiaient du boom de la Nouvelle Économie, même s’il s’est avéré être de courte durée et que la Chine atteignait des taux de croissance économique sans précédent.

Le gouvernement Kohl n’a pas répondu aux préoccupations grandissantes de la bourgeoisie vis-à-vis de la stagnation en Allemagne. Pas plus qu’il n’a répondu au mécontentement grandissant vis-à-vis des conditions sociales parmi les classes populaires. Après avoir réunifié l’Allemagne, Kohl s’est tourné vers une unification plus profonde de l’Allemagne. Pour partie, il voulait démontrer la volonté persistante de l’Allemagne de coopérer avec les Européens, alors même que certains dirigeants européens, principalement la Première ministre britannique Thatcher et le Président français Mitterrand avaient émis des réserves sur la réunification allemande et s’étaient inquiété du retour de l’Allemagne à des ambitions de grande puissance. L’Union monétaire européenne est devenue pour Kohl la voie privilégiée pour « une union toujours plus étroite » comme le langage commun européen l’avait été en son temps. Cependant, vis-à-vis des autres pays, surtout les pays méditerranéens, Kohl a mis en avant avec succès des règles fiscales et monétaires strictes. Le même genre de règles que les décideurs politiques d’Allemagne de l’Ouest avaient suivi au cours de la période d’après-guerre. Dans les conditions favorables d’intégration au marché mondial accordées par les Etats-Unis, cela avait conduit à une prospérité tirée par les exportations. Cependant d’autres pays ne bénéficiaient pas des mêmes conditions favorables. Ce qui dérangeait encore plus les gouvernements et les peuples de ces pays était que Kohl, pour sa propre Allemagne réunifiée, avait abandonné ces règles qu’il prêchait pour les autres pays européens.

En conséquence, l’union monétaire européenne a été largement considérée comme un projet vertical des élites capitalistes, partie prenante de la mondialisation des entreprises ou comme une remise du Deutschemark bien-aimé aux mains des Eurocrates irresponsables du Club Med, un terme péjoratif utilisé dans le débat public pour dénigrer les peuples des pays méditerranéens, paresseux, dépensiers et, le pire de tout, se payant joyeusement du bon temps aux dépens des autres. L’euroscepticisme s’est ajouté à la déception provoquée par l’effondrement de l’économie est-allemande après la réunification, à la polarisation grandissante des revenus, à la crainte des pertes d’emplois dans toute l’Allemagne et à un sentiment de perte de souveraineté nationale au détriment du capital mondialisé. Comme n n’a pas fourni de réponses à ces préoccupations, Kohl et sa coalition entre Conservateurs et Libéraux ont finalement perdu les élections en 998 au profit des Sociaux-Démocrates et des Verts qui ont formé un gouvernement de coalition offrant un mélange de keynésianisme léger, de transition verte et de contrôle des marchés financiers. C’est à ce moment que les bourgeoisies allemandes et internationales se sont vraiment senties concernées.

Les premières salves idéologiques destinées à faire dérailler les projets du gouvernement nouvellement élu sont venues du tabloïd britannique The Sun dénonçant le nouveau Ministre des finances Lafontaine qui proposait d’introduire une taxe Tobin comme « l’homme le plus dangereux en Europe ». Puis il y a eu Madeleine Albright, alors Secrétaire d’État des Etats-Unis qui a donné à Joschka Fischer, le Ministre vert des Affaires étrangères d’Allemagne, le choix de se joindre à la campagne de bombardements contre la Yougoslavie ou de voir son pays isolé par les alliés occidentaux. Fischer et le nouveau chancelier Gerhard Schröder choisirent la guerre. Constatant que l’opposition à la guerre n’était soutenue par personne d’autre au sein du cabinet gouvernemental, Lafontaine a démissionné avant le début des bombardements.

Un mois plus tard, le journal The Economist désignait l’Allemagne comme « l’homme malade de l’Euro ». Venant de l’organe central du capitalisme mondialisé, avocat impénitent du libéralisme depuis l’époque où c’est l’Angleterre et non la Chine qui était l’atelier du monde, il ne s’agissait pas d’une simple opinion. Il s’agissait d’un avertissement selon lequel la communauté des investisseurs internationaux, les PDG des entreprises multinationales, les banquiers, les agents de change et les financiers contre lesquels protestait le mouvement alors émergent contre la mondialisation capitaliste, avaient perdu confiance dans le marché allemand et attendaient des mesures pro-business pour booster leur propension à investir.

Après quelques mois aux affaires, Schröder devait choisir entre les attentes des électeurs en matière de créations d’emplois, de réduction de la précarité du travail et des inégalités de revenus, et les revendications des capitalistes en matière de réduction des coûts. Il a choisi le camp des capitalistes et gagné le surnom de « camarade des patrons », ce qui sonne bien en allemand : Genosse der Bosse. En l’absence d’un mouvement social venu de la base qui aurait pu le pousser à respecter les programmes électoraux du SPD et des Verts, il serait mieux de qualifier ce choix de clignement des yeux devant les menaces capitalistes de grève des investissements. Entre 2000 et 2005, le gouvernement Schröder a considérablement baissé les taux d’imposition des grandes entreprises ; les plus-values ont été exemptées d’imposition et les exigences de fonds propres pour le crédit ont été abaissées. De l’autre côté de la ligne de séparation de classe on a vu des réductions considérables des indemnités chômage, essentiellement en les abaissant au nivezau des minimas sociaux après une période de versement d’un an où ces indemnités étaient liées au revenu précédent, avec une réduction importante. Simultanément, les possibilités d’employer des travailleurs temporaires ont été grandement accrues. Les capitalistes ont été satisfaits. Les profits et les prix des actifs ont grimpé en flèche – mais la formation de capital a diminué au fil des années où des lois favorables aux entreprises ont été adoptées.

Pour les dirigeants des grandes entreprises, la réorganisation des capacités de production existantes était plus importante que d’en créer de nouvelles. Ce qui n’est pas surprenant alors que l’utilisation des capacités avait chuté lorsque l’explosion de la bulle de la Nouvelle économie avait déclenché un ralentissement de l’économie mondiale, ramenant même la Chine pourtant en plein essor en dessous d’une croissance à deux chiffres. Il s’est avéré que l’Allemagne réunifiée n’a pas hérité des succès en matière d’exportations qui étaient ceux de l’Allemagne de l’Ouest avant la réunification, mais à bien hérité de sa dépendance aux exportations.

Au début des années 2000, les comptes courants de l’Allemagne sont redevenus positifs, non pas à cause d’une forte croissance des exportations – en réalité, elles stagnaient du fait du ralentissement économique mondial – mais à cause d’une baisse des importations. Du fait d’une faible demande domestique associée à la politique néolibérale du gouvernement Schröder. Cependant, quand l’économie mondiale a rebondi, particulièrement avec la Chine qui a connu des taux de croissance allant de 10 à 14% au cours des années 2003 à 2006, les exportations allemandes ont à nouveau augmenté. Finalement la réorganisation du processus de production consécutif à la réunification a payé. Les grandes entreprises ouest-allemandes contrôlaient désormais des réseaux de production reliant leurs quartiers généraux qui contrôlaient les finances, la recherche et développement et des segments d’assemblage proprement dit à forte intensité de capital à des centres de production à forte intensité de main d’œuvre dans des zones périphériques à bas salaires, allant de l’Allemagne de l’Est à la Chine. Dans ces réseaux, l’Allemagne de l’Est occupait une place de « semi-périphérie ». Du côté de l’offre, le succès de l’Allemagne en matière d’exportations reposait au début des années 2000 sur une inégalité salariale maintenue entre les centres et les périphéries. Ce qui ne signifie pas que tous les travailleurs des centres avaient de hauts salaires. La menace de délocaliser la production « à l’Est » ou au Sud freinait tous les salaires. La baisse des standards sociaux a propulsé le développement de l’emploi à bas salaires, en particulier dans le secteur des services. Le pourcentage des emplois permanents et bien payés dans le total des emplois a commencé à décroître, même en Allemagne de l’Ouest. En conséquence le mécontentement, qui s’était étendu à l’Est lorsque la réunification politique s’était traduite par un effondrement économique et un déclassement social, a commencer à s’infiltrer à l’Ouest.

Les années 2010 : exporter la crise de l’Euro

Les excédents d’exportations du début des années 2000 reposaient sur le même mercantilisme qui avait engendré de tels excédents lors de la période de prospérité de l’après-guerre. Cependant, pendant la période d’après-guerre, des taux de croissance sans précédent dans monde occidental et dans certaines parties du monde non-occidental, ont rendu possible la superposition d’un État providence à l’économie mercantiliste qui ne comprimait pas les taux de profit mais recueillait l’assentiment du capitalisme ce qui semblait impensable à l’époque des catastrophes, entre 1914 et 1945. A l’inverse, au début des années 2000, le mercantilisme réussi reposait sur le recul de l’État providence. De manière tragique, l’extension des institutions de l’État providence d’Allemagne de l’Ouest à l’Allemagne de l’Est où elles se sont superposées à une économie qui s’effondrait a créé la chute des profits dont on avait besoin pour abaisser les protections matérielles garanties par l’État providence. Afin de garantir les avantages compétitifs acquis par le démantèlement de l’État providence, il était impératif de conserver une croissance des salaires basse même après que la reprise des exportations ait sorti l’économie de la crise. Contrairement à l’époque de la prospérité d’après-guerre, les excédents d’exportation ne stimulaient pas énormément la demande intérieure. En réalité, au début des années 2000, l’excédent des comptes courants qui est grimpé de -1,8% en 2000 à +6,7% en 2007 a été autant tiré vers le haut par une augmentation des exportations que par une faible croissance des importations, ce qui est un indicateur évident de la faiblesse de la demande intérieure. Le taux de chômage est passé de 9.3% en 2000 à 12.1% en 2005. Après cela, on a assisté à une baisse du chômage sur le long terme, baisse brièvement interrompue par la Grande Récession des années 2008/2009 et ralentie par la crise de l’Euro (2009 à 2015) pour finalement atteindre 5% juste avant la crise du COVID. Cependant, cette croissance des emplois n’a pratiquement concerné que des emplois à bas salaires.

Paradoxalement, c’est durant la crise de l’Euro qu’une vague de « nationalisme de l’exportation » a masqué le mécontentement qui se développait, à des rythmes différents, à travers toute l’Allemagne. Le nationalisme du Deutschemark qui avait émergé au cours de la réunification allemande avait pris un coup avec l’introduction de l’Euro. Cependant, quand il s’est avéré que l’Euro, à toutes fins utiles, n’était que le vieux Deutschemark sous un nouveau nom et que les excédents d’exportations atteignaient des niveaux sans précédent, il semblait presque que le retour tant attendu de la prospérité était juste sur le point de se matérialiser. Mais, bien sûr, ce n’était pas la même prospérité que celle d’après-guerre qui avait vu des croissances fortes presque partout. Par contraste, les années 2000 constituaient une période de stagnation. Le rebond économique après la récession de 2008 et 2009 avait été plus fort en Allemagne que dans les autres pays, mais après cela les taux de croissance sont retombés dans la fourchette entre 1 et 2% qui était celle des autres pays occidentaux.

C’est au cours de cette période de crises récurrentes et de stagnation sur le long terme que le gouvernement allemand, désormais dirigé par Angela Merkel avec les Sociaux-Démocrates comme partenaire secondaire, s’est senti obligé de faire la leçon aux autres gouvernements sur la manière de conduire leurs politiques économiques. Complètement aveugle au fait que cette politique au détriment des voisins était un jeu à somme nulle dont l’Allemagne était à l’évidence la gagnante, le gouvernement Merkel a indiqué aux pays du Sud de l’Europe qui souffraient d’une crise des dettes souveraines depuis la Grande Récession qu’ils devaient arrêter l’afflux de crédits bon marché et imposer l’austérité. Elle leur a également affirmé qu’après une période douloureuse mais inévitable ces pays réussiraient finalement en tant que pays exportateurs comme l’Allemagne.

Le caractère contradictoire de l’union monétaire européenne entre une intégration européenne plus poussée et l’extension du mercantilisme allemand s’est dénoué en faveur du second terme de cette contradiction. Les Européens du Sud, gouvernements comme populations ordinaires, comprenaient que l’austérité allait de plus en plus subordonner leurs économies à la domination de l’économie allemande. Les Britanniques comme les Allemands et les quatre pays frugaux – l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède – étaient très peu partisans du sauvetage des Européens du Sud en crise, mais ils étaient suspicieux sur le fait que le rôle dirigeant de l’Allemagne dans la gestion de la crise allait transformer la domination économique de ce pays en hégémonie à part entière. C’est là l’origine du Brexit. Les gouvernements compradors de l’Europe de l’Est post-communiste avaient imposé l’austérité à leurs pays comme autant de manifestations préventives d’obédience. Ils se sentaient maintenant trahis en s’apercevant que les plans de sauvetage que le gouvernement Merkel utilisait comme outils pour imposer l’austérité aux pays du Sud étaient en fait de programmes d’aide sociale.

Les forces centrifuges au sein de l’Union européenne ont encore été alimentées lorsque, face à la guerre civile et aux interventions étrangères en Syrie, Merkel a unilatéralement déclaré l’ouverture des frontières aux réfugiés syriens et indiqué aux autres états membres de l’Union européenne qu’ils devaient prendre leur part de réfugiés. Les gouvernements européens, qui étaient déjà préoccupés par le rôle dominateur de l’Allemagne dans la gestion de la crise de l’Euro, étaient consternés. En Allemagne même, le débat public était très polarisé entre les libéraux et les gens de gauche qui applaudissaient les positions humanistes de Merkel et les gens de droite, dont son propre parti, qui mettaient en garde contre un flux incontrôlé d’immigrés. On a peu souligné que la décision de Merkel d’ouvrir les frontières aux réfugiés syriens était liée au tournant antirusse de la politique étrangère allemande qui avait succédé à la polarisation aigue entre forces pro-russes et antirusses en Ukraine pendant et après les mobilisations de Maïdan en 2014. La plupart des réfugiés syriens fuyaient le régime d’Assad qui, comme il était soutenu par la Russie, était considéré comme un adversaire. L’ouverture des frontières à ces réfugiés-là a créé un précédent pour la venue des réfugiés ukrainiens à la suite de l’invasion par la Russie de l’Est de l’Ukraine en 2022. Sur ce point, Merkel qui n’était alors plus en fonction a indiqué aux médias que son gouvernement avait considéré les accords de Minsk, officiellement destinés à parvenir à un règlement entre les forces politiques et militaires rivales en Ukraine, comme un moyen d’acheter du temps pour armer le gouvernement Zelenski.

Les années 2020 : l’homme malade de l’Europe version 2.0

Comme l’Ukraine, en plus d’être déchirée par la guerre civile, est devenue le théâtre d’une guerre par procuration entre les pays de l’OTAN et la Russie, l’Allemagne étant étroitement subordonnée à la politique étrangère des Etats-Unis. En utilisant les réseaux qui s’étaient développé entre les bureaucrates est-allemands et soviétiques pendant l’ère communiste et qui, depuis les politiques de détente des années 70, incluaient aussi des hommes d’affaires d’Allemagne de l’Ouest, les gouvernements post-communistes en Allemagne avaient, avec plus ou moins d’enthousiasme, soutenu l’approfondissement des relations commerciales avec la Russie. Les importations de pétrole et de gaz qui avaient longtemps été considérées avec suspicion par les gouvernements des Etats-Unis étaient sans doute la partie la plus significative du commerce entre l’Allemagne et la Russie, mais sûrement pas la seule. Partagé entre son allégeance à la politique des Etats-Unis et ses échanges commerciaux profitables, le gouvernement allemand désormais dirigé par le Social-démocrate Olaf Scholz a rompu ses liens avec la Russie après la dernière invasion de l’Ukraine. Au prix d’une nouvelle flambée des prix de l’énergie que la reprise économique après la récession due au COVID avait déjà amorcé.

Dans le cadre des efforts des Etats-Unis pour contenir et faire reculer la Chine, il y a aussi une pression sur l’Allemagne pour qu’elle réduise son commerce avec la Chine, qui est le principal partenaire commercial de l’Allemagne et une destination privilégiée pour les investissements directs allemands à l’étranger. Comme l’économie allemande est autant tirée par les exportations qu’elle est dépendante aux exportations, le tournant des Etats-Unis de la globalisation néolibérale à l’escalade des sanctions et au protectionnisme au nom de la sécurité nationale a provoqué de hauts niveaux d’incertitude au sein de la bourgeoisie allemande. Ajoutée à la stagnation séculaire après la très courte reprise qui a suivi la crise COVID et l’essoufflement du boom chinois, cette incertitude a conduit à des taux d’investissement bas. L’inflation nourrie par la reprise post-COVID et l’augmentation des prix de l’énergie a fait baisser les revenus réels ce qui a conduit directement à une diminution des dépenses de consommation. Et, apparemment, comme les ménages s’attendaient à d’autres chocs économiques à venir, ils ont augmenté leur épargne. Simultanément, le gouvernement Scholz a boosté les dépenses d’armements, mais imposé l’austérité dans tous les autres secteurs.

C’est sans surprise que l’Allemagne est entrée dans sa seconde année de récession. The Economist l’a à nouveau désignée comme « l’homme malade de l’Europe ». La dernière fois que l’Allemagne avait remporté ce titre, le tournant néolibéral contre l’État providence avait produit un excédent massif des comptes courants, un maigre taux de croissance globale et des inégalités sociales et régionales massives. Le nationalisme de l’exportation qui masquait le mécontentement qui avait commencé à s’accumuler après le tournant néolibéral de l’Allemagne a été secoué par le tournant des Etats-Unis de la globalisation néolibérale vers le protectionnisme et le militarisme. Bien que le ruissellement promis n’ait jamais eu lieu, comparée aux autres pays, l’Allemagne était du côté des gagnants de la mondialisation néolibérale mais, avec un taux élevé de dépendance aux exportations, elle était peu préparée à un tournant contre cette mondialisation. Ce tournant a donc déclenché des déceptions et des anxiétés refoulées dans la sphère politique. Cela s’est produit dans toute l’Allemagne, mais plus à l’Est qu’à l’Ouest dans la mesure où les différences régionales de revenu, de richesse et de présence au sein des postes dirigeants y avaient créé des sentiments très répandus d’être des citoyens de seconde classe dans une Allemagne politiquement réunifiée.

En l’absence d’imaginaire socialiste, la politique allemande est hantée par les spectres du passé. Une droite dure et séditieuse colle l’étiquette communiste ou marxiste sur tout ce qui vient des gens de gauche, des Sociaux-Démocrates, des Verts et, bien sûr, du Parti de Gauche. Qu’importe comment les adhérents, les militants ou les électeurs de ces partis se positionnent eux-mêmes sur le champ politique. En même temps, la droite dure veut tourner la page de son passé nazi. Minimisant les atrocités nazies, accusant les libéraux et les gens de gauche d’accabler les Allemands par le culte de la culpabilité, elle propage la fierté allemande et revendique la fierté nationale et la souveraineté contre les élites prétendument cosmopolites. En dépit de la faiblesse des mouvements et partis de gauche, c’est plutôt une gauche imaginaire telle qu’elle est dépeinte par des gens de la droite dure qui étiquettent marxistes ou communistes tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux, qui apparaît comme une antithèse de la droite dure. Entre une droite bien réelle et en progression et une gauche faible et largement imaginaire, les partis du centre qui, à l’apogée du néolibéralisme, proclamaient la fin de l’idéologie et de l’histoire glissent aussi vers la droite. Le déclin du Parti de Gauche est une image miroir de la montée de l’AFD.

L’Alternative pour l’Allemagne : un enfant du nationalisme du Deutschemark

Les médias dominants et les représentants des partis du centre parlent de la nouvelle droite comme s’il s’agissait d’une force extérieure qui était inexplicablement apparue sur la scène politique et qui menaçait l’ordre libéral avec son pendule qui oscille entre les partis du centre gauche et les partis du centre droit. Mais, empiriquement, c’est faux. Presque toutes les personnalités dirigeantes de l’AFD viennent des conservateurs ouest-allemands et, dans le passé, occupaient des positions dans l’administration publique ou le monde des entreprises privées. Ces membres de l’establishment qui sont passés du centre droit à la droite dure se présentent de manière contrefactuelle comme des rebelles anti-establishment. Une étiquette qui convient mieux aux activistes du parti qui viennent des groupes militants néo-nazis qui existaient aux franges de la société ouest-allemande puisque la CDU avait donné à ne nombreux vieux nazis un foyer politique après la chute du Troisième Reich. Ayant réalisé de petites avancées dans le domaine de la politique électorale, les néo-nazis étaient restés dans les marges jusqu’à ce qu’ils trouvent un terrain commun avec des conservateurs mécontents. Le nationalisme du Deutschemark a servi de parapluie idéologique pour les Néo-nazis et le centre droit conservateur et est devenu un point de ralliement pour un nombre croissant de gens qui n’étaient pas contents de la globalisation néolibérale proposée par les partis du centre. Au cours des jours de tumulte qui ont suivi l’ouverture du Mur de Berlin, le nationalisme du Deutschemark a émergé comme une idéologie de masse qui a façonné la direction prise par les politiques est-allemandes et ouest-allemandes vers la réunification. Après la réunification, c’est devenu, avec des variantes, un point de référence idéologique qui a permis l’intégration de différentes idées et courants politiques au sein d’un nouveau projet politique de droite, l’AFD, un enfant du nationalisme du Deutschemark.

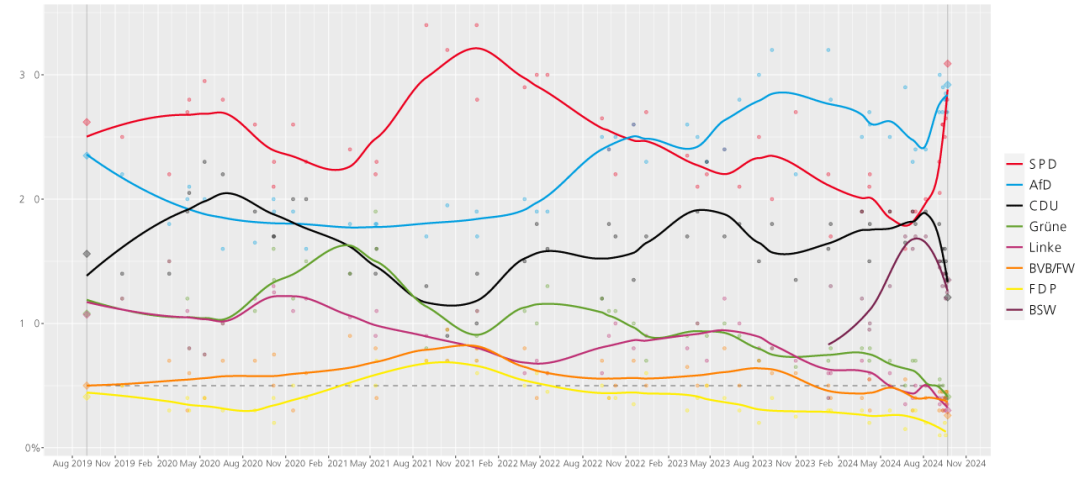

Chevauchant la vague d’euroscepticisme qui a accompagné la crise de l’Euro, l’AFD a été fondé en 2013 et a fait campagne pour la sortie de l’Allemagne de l’Union Européenne, qui aurait aussi signifié sa sortie de l’euro. Néanmoins, exploiter la nostalgie du Deutschemark, qui était très certainement l’un des ingrédients de l’euroscepticisme de style allemand, n’a fait progresser le parti nouvellement fondé que pendant le court moment durant lequel l’Euro était conçu, à l’intérieur de l’Allemagne comme à l’extérieur, comme identique au vieux Deutschemark en toutes choses sauf le nom et était considéré, du fait de sa relative stabilité économique, comme un élément potentiel d’hégémonie européenne. Le décollage de l’AFD, dont les taux de bonnes opinions sont passés d’une moyenne de 5% lors de ses deux premières années d’existence à une moyenne de 12 % les deux années suivantes, s’est produit avec l’arrivée en Allemagne et dans les autres pays de l’Union européenne de la vague de réfugiés syriens, en 2015. Avec le décollage des opinions favorables chez les électeurs, on a assisté à un glissement programmatique du « néolibéralisme dans un seul pays » à l’ethno-nationalisme. Plus précisément, les politiques néolibérales que l’AFD mettait en avant en des termes plus radicaux que le FDP libéral ont été reléguées au second plan lorsque l’ethno-nationalisme est devenu l’un des piliers centraux de la propagande de l’AFD. En plus des conclusions politiques tirées par Hayek dans ses plaidoiries pour le libre marché : un état stable et fort pour se prémunir de la démocratie et, sans doute, du socialisme, des interventions au sein d’un ordre spontané en perpétuelle évolution créé par des individus libres en quête de bons produits. Bien qu’il plaide pour un État fort, l’AFD se présente aussi lui-même comme un parti rebelle et de liberté. Le paradoxe se résout en décrivant les élites cosmopolites, que l’AFD n’appelle jamais des élites capitalistes et qui seraient représentées principalement par les Verts, comme une force qui occupe les appareils d’État et qui en abuse pour faire entrer dans le pays de nombreux étrangers et de nombreuses cultures étrangères. Ces étrangers et ces cultures étrangères suppriment prétendument le peuple allemand et poussent son économie vers le délabrement. Il faut un État fort pour libérer l’Allemagne et la défendre contre l’intrusion étrangère afin de raviver sa force intrinsèque.

Le gouvernement Scholz a créé les conditions dans lesquelles l’autoportrait de l’AFD comme étant le parti des combattants de la liberté lui a permis de donner un nouvel élan à ce parti. Le très modeste nouveau Pacte Vert sur lequel le SPD et les Verts ont fait campagne en 2021 n’a pas créé de dynamique suffisante pour leur permettre de constituer un gouvernement malgré le soutien des syndicats et celui, plus prudent, des associations patronales. Afin d’atteindre la majorité au sein du Parlement fédéral, le SPD et les Verts ont formé une coalition avec le FDP, qui est essentiellement favorable à une baisse des impôts et, même si c’est contradictoire, à la limitation des déficits publics. Cet engagement à « baisser les impôts pour les riches et imposer l’austérité aux pauvres » constituait évidemment un obstacle sur la voie de programmes pour une réelle transition verte subventionnée par l’État. Les choses sont allées de mal en pis pour le gouvernement après l’invasion russe en Ukraine en 2022. Sous la pression des Etats-Unis, Scholz a opté pour des sanctions contre la Russie, des livraisons d’armes à l’Ukraine et une augmentation des dépenses d’armements. L’évidence selon laquelle l’argent serait disponible pour les armes mais plus disponible pour une longue période pour le beurre à un moment où les prix de toutes les choses s’envolaient qu’il s’agisse du beurre, de l’énergie ou des loyers a inévitablement détruit ce qui restait du soutien au gouvernement avant la guerre en Ukraine. Et donné un nouvel élan à l’AFD. Après un an et demi de guerre, le SPD est à la traîne de l’AFD dans les sondages au niveau fédéral. Instrumentalisant le sentiment largement répandu, mais en aucun cas majoritaire, de malaise vis-à-vis des livraisons d’armes à l’Ukraine et la crainte d’une guerre avec la Russie, l’AFD plaide en faveur d’un accord de paix négociée entre la Russie et l’Ukraine et, ce qui est plus important pour l’AFD, la levée des sanctions contre la Russie. Pour l’AFD, l’urgence de la paix avec la Russie n’est pas la manifestation d’un antimilitarisme de principe mais un moyen de revivifier le commerce allemand avec la Russie, principalement les importations d’énergie russe qui sont considérées comme une précondition de la reprise économique. Pour réaliser cela, l’Allemagne doit se libérer des élites capitulardes et cosmopolites.

Dans quelle mesure tous ceux qui soutiennent aujourd’hui l’AFD souscrivent à cette vision d’une « liberté pour la suprématie de l’Allemagne » reste en débat. Mais ce qui n’est plus en débat est le fait que beaucoup de gens mécontents, quelle que soit la raison principale de leur mécontentement, se tournent vers la droite et pas vers la gauche pour trouver une alternative à un centre qui a failli sur le plan politique. Certains se tournent égaiement vers la CDU qui prétend être différente à la fois de l’AFD et du gouvernement fédéral sans offrir autre chose que des éloges du bon vieux temps. Ce qui est, bien sûr, également le point de référence de l’AFD. La stratégie de « nous représentons le bon vieux temps » a bien servi ce parti à de nombreuses reprises lorsque l’économie allemande pouvait prospérer, parfois beaucoup, parfois moins, sur l’expansion des marchés mondiaux rendue possible par les Etats-Unis. Ce n’est plus possible après le tournant protectionniste des Etats-Unis. Sas projet de retour au bon vieux temps et déchiré entre centrisme et nouvelle droite, le soutien actuel à la CDU est hautement instable. Cela peut aisément conduire à un renforcement ultérieur de l’AFD. A moins que n’apparaissent des alternatives convaincantes venues de la gauche. Malheureusement, cela ne semble pas ête le cas actuellement.

Le Parti de Gauche : l’aversion pour le néolibéralisme ne suffit pas

Cela n’a pas toujours été comme ça. Quelque chose comme un renouveau de la gauche semblait s’être mis en marche à l’endroit le plus improbable : l’Allemagne de l’Est lors de la transition entre le socialisme étatique et la périphérie d’une Allemagne capitaliste élargie. En Allemagne de l’Ouest, la vague de nationalisme qui a suivi la réunification a balayé la plupart des milieux de gauche qui, dans les années 80, rassemblaient dans les rues des milliers, parfois de sdizaines de milliers et même des centaines de milliers contre les missiles nucléaires US, contre les centrales nucléaires, contre les Nazis, contre le régime d’apartheid en Afrique du Sud et pour nombre d’autres causes. Les cercles de gauche au sein du SPD, des Verts ou du mouvement syndical ont essuyé l’orage nationaliste sans laisser de traces dans la politique allemande. Dans ce climat politique, le Parti du Socialisme Démocratique (PDS) s’est dressé comme un phare pour la gauche à une époque de nationalisme rampant.

Issu du parti dirigeant de l’Allemagne de l’Est – le Parti socialiste de l’Unité (SED) – le PDS est devenu le foyer de nombreux Allemands de l’Est qui avaient perdu leur emploi, leur statut social et leur identité culturelle au cours de la transition au capitalisme. En établissant rapidement une présence au sein des Parlements provinciaux et des conseils municipaux d’Allemagne de l’Est, en soulignant l’héritage socialiste de l’Allemagne de l’Est, le parti a exprimé l’inconfort de nombreux Allemands de l’Est qui se sentaient devenus des citoyens de deuxième classe sous la domination des institutions, des politiciens, des entreprises et de la culture ouest-allemands. Dans la mesure où cet héritage comprenait à la fois les engagements en faveur de l’antifascisme, de la paix et la solidarité internationale que la dictature du Polit Buro, la surveillance de la Stasi et une bureaucratie autoritaire, le parti s’est suspendu lui-même à un débat sans fin entre ceux qui minimisaient ou justifiaient les aspects sombres du communisme d’Allemagne de l’Est et ceux qui cherchaient à masquer des aspects sombres en embrassant les principes néolibéraux, souvent avec le même verticalisme qui avait marqué à la fois le SED et les partis libéraux à l’Ouest. En pratique, ces polémiques ne faisaient pas beaucoup de différences. Le maintien de principes socialistes n’a pas empêché le parti de travailler de façon pragmatique dans les limites politiques et économiques crées par la réunification. Ce qui, parfois, incluait le vote en faveur de la privatisation de logements ou d’infrastructures publiques. Des décennies après sa fondation, la contradiction entre les principes socialistes et la subordination aux politiques néolibérales imposées par la bourgeoisie ouest-allemande n’a pas empêché le PDS et l’organisation qui lui a succédé – le Parti de Gauche – de devenir quelque chose comme un parti attrape-tout ou un parti populiste en Allemagne de l’Est, un rôle que jouaient depuis longtemps la CDU et le SPD en Allemagne de l’Ouest. Pendant des années le PDS / Parti de Gauche a atteint des résultats électoraux qui se situaient au milieu de la fourchette des 20% avec des pics à 28% dans le Brandebourg en 2004 et de 32% en Thuringe en 2019. Il a également été et est encore membre de divers gouvernements de coalition dans les Landers de l’Est de l’Allemagne. Jusqu’aux élections de septembre dernier, la Thuringe était dirigée par Bodo Ramelow du PDS.

En dépit de ce succès global et en dépit du maintien des principes socialistes, les ouvriers étaient le groupe social qui n’était pas intéressé par le vote pour le PDS. En dépit du fait que la CDU était le parti qui avait fait de grandes promesses sur la prospérité après la réunification et qui avait échoué à les tenir, les travailleurs ont voté en grand nombre pour la CDU et, plus récemment, sont passés au vote pour l’AFD. En Allemagne de l’Ouest, le PDS est resté marginal tout au long de son existence. Tout ce que le parti y a attiré était composé de militants de différents petits groupes de gauche. Le peu qui restait des milieux de gauche d’avant la réunification était un mélange d’environnementalistes, d’antifas et d’activistes de la solidarité internationale qui plutôt votaient pour les Verts, peut-être même pour le SPD, mais quasiment jamais pour de PDS. Les milieux de la classe ouvrière âgée et qui se rétrécissait du fait du déclin des industries traditionnelles avec des cheminées restaient dominés par des syndicalistes qui étaient beaucoup plus proches du SPD que du PDS. Cela a commencé à changer quand, sous le chancelier Schröder, le SPD a mis en œuvre des contre-réformes néolibérales à une échelle que son prédécesseur conservateur Kohl avait évité tout au long de son mandat de 16 ans, quelles qu’aient été ses engagements verbaux à déchaîner les forces du marché. Des frustrations grandissantes au sein des sociaux-démocrates de gauche et des syndicalistes ont nourri des manifestations de masse contre Schröder et le SPD et créé une base sociale et organisationnelle qui comprenait en bonne place Lafontaine qui avait été pendant une courte durée le ministre des Finances de Schröder qui a fusionné avec le PDS pour constituer le Parti de Gauche en 2007. Deux ans plus tard, aux élections fédérales, le Parti de Gauche a recueilli 11,9% des voix et encore 9,2 en 2017 ; mais il est tombé à 4,9% lors du scrutin de 2021. Moins que les 5,1% obtenus par le PDS en 1998, scrutin qui avait également vu une augmentation du score du SPD, autorisant Schröder à succéder à Kohl. Il faut néanmoins se souvenir que le vote en faveur du PDS venait presque entièrement d’Allemagne de l’Est qui représentait moins d’un quart de la population totale de l’Allemagne.

Plus qu’au sein du PDS qui pratiquait la coexistence pacifique entre théorie socialiste et pratique conforme au marché, le Parti de Gauche débattait en permanence pour savoir, si l’occasion lui en était donnée, il participerait ou non à un gouvernement de centre-gauche. L’âpreté avec laquelle les militants débattaient de cette question se situait en contraste saisissant avec sa pertinence réelle. Dans les Landers où le parti était relégué à un statut d’opposition du fait de ses faibles résultats, ce statut n’attirait pas d’électeurs supplémentaires friands de voir une opposition principielle ai Parlement. Dans les Landers où le parti avait rejoint des gouvernements, les résultats étaient mitigés : parfois, les électeurs reconduisaient leurs votes lors de l’élection suivante, parfois il y avait une perte de suffrages. On a assisté à un résultat paradoxal lors des élections de septembre en Thuringe. Le Parti a perdu massivement alors qu’en cas d’élection directe le Premier ministre Ramelow du Parti de Gauche l’aurait remportée. Cela coïncide avec une tendance qui est devenue visible ces dernières années au cours d’un certain nombre d’élections provinciale aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest de l’Allemagne. Les fidélités de parti, fondées sur des visions du monde partagées, se sont épuisées ; ce sont les prestations médiatiques des principaux politiciens qui font l’élection. De façon tour à fait remarquable, Ramelow tout comme Dietmar Woidke, le candidat du SPD, la tête de liste du SPD dans le Brandebourg, a laissé tomber le nom de son parti sur les affiches électorales, se présentant plutôt comme un provincial père de famille que comme un homme de parti.