Si la destinataire du prix Nobel de la Paix a été à juste titre largement critiquée, les récipiendaires du prix Nobel d’économie sont également critiquables. Les recherches primées, qui portent sur le lien entre l’innovation et la croissance économique, alimentent le mythe selon lequel un « capitalisme vert » est possible.

Le 13 octobre 2025, l’historien de l’économie Joel Mokyr et les économistes Philippe Aghion et Peter Howitt ont reçu leprix Nobel d’économie. Dans leurs recherches, ils tentent de quantifier les effets économiques positifs de l’innovation et affirment que celle-ci a été le facteur décisif de la croissance économique qui a accompagné l’industrialisation. Afin de permettre une croissance économique continue (généralement mesurée par le produit intérieur brut, PIB), ils plaident donc en faveur d’une sensibilisation de la société et d’une ouverture politique à l’innovation. La question du lien entre innovation et développement économique est en effet intéressante. Cependant, l’affirmation selon laquelle l’innovation serait le facteur décisif est problématique et réductrice.

Dans le résumé des résultats de recherche, on peut lire au sujet de l’industrialisation : « Débutant en Grande-Bretagne, puis se propageant à d’autres pays, l’innovation technologique et le progrès scientifique ont donné lieu à un cycle sans fin d’innovation et de progrès, plutôt qu’à des événements isolés. Cela a conduit à une croissance soutenue et remarquablement stable. »

On nous raconte ici l’histoire du développement technologique et scientifique qui aurait permis au monde de bénéficier d’une croissance économique stable. Ces facteurs ont certes joué un rôle important, mais cette présentation néglige le contexte politique et social. Surtout, il ignore la base matérielle du développement économique. L’essor d’une économie capitaliste, d’abord en Europe, puis à l’échelle mondiale, a reposé sur des conditions préalables qui se situaient en dehors des sphère de la science et de la technologie, mais aussi en dehors de l’Europe.

Les conditions de l’économie capitaliste

Tout d’abord, la croissance économique repose sur une main-d’œuvre humaine. Mais cette classe de travailleur·euss salarié·es n’a pas toujours existé. Au début du capitalisme, des masses de personnes ont d’abord été dépossédées de leurs terres. N’ayant plus la possibilité de subvenir à leurs besoins, ces personnes ont émigré vers les villes en pleine expansion, où un prolétariat salarié a ainsi vu le jour. Les gens ont été contraints de vendre leur force de travail pour gagner leur vie. L’exploitation de cette main-d’œuvre est la première condition de la croissance européenne.

Une déclaration concise de l’historien Jason Moore fait référence aux autres conditions du développement du capitalisme : « Behind Manchester stands Mississippi », écrit-il. Derrière le métier à tisser de Manchester se cache donc bien plus que le travailleur ou la travailleuse anglaise exploitée. Les ouvrier·es anglais·es devaient être nourri·es, ce qui se faisait notamment avec du sucre bon marché provenant des plantations des Caraïbes. Il fallait également du coton, produit par exemple dans les États du sud des États-Unis par le travail d’Africain·es déporté·es et mis·es en esclavage. Et l’Inde fournissait par exemple des colorants, des motifs et des technologies de tissage.

De plus, la main-d’œuvre, qu’il s’agisse des ouvrier·ères salariés de Manchester ou des esclaves du Mississippi, devait être reproduite. Les gens doivent manger, les enfants doivent être éduqués, les malades doivent être soignés – un travail qui, aujourd’hui encore, est principalement effectué par les femmes. La théoricienne féministe Nancy Fraser qualifie ces différentes formes de travail reproductif de travail exproprié. Leur appropriation capitaliste réduit le coût de la vie des travailleurs, ce qui permet de réduire leurs coûts salariaux (ils ont besoin de moins pour (sur)vivre) et d’augmenter les profits.

Comme le soutient Jason Moore, il y a également une appropriation de la capacité de travail naturelle lorsque l’énergie et les ressources sont rendues utilisables. Ainsi, les machines à vapeur anglaises étaient alimentées au bois, puis au charbon, qui était extrait en Inde par des personnes colonisées forcées à effectuer ce travail. Cette appropriation violente et cannibale du travail, de l’énergie et des ressources non économiques est la condition fondamentale de l’économie capitaliste. Elle a changé de forme depuis le début de la révolution industrielle en Angleterre, mais elle existe toujours dans son essence.

Le capitalisme comme projet violent

L’accent mis sur l’innovation laisse également entendre que le capitalisme s’est imposé de manière pacifique à l’échelle mondiale en tant que système social, uniquement grâce à sa supériorité technologique et scientifique. Mais cette victoire a été littéralement conquise par la violence. Ce n’est que grâce à sa puissance militaire que l’empire colonial britannique a pu, par exemple, sécuriser ses routes commerciales, conquérir de nouveaux marchés ou exploiter les réserves de charbon dans le monde entier. De même, la production de marchandises bon marché dans les plantations (coton, sucre, tabac, etc.) n’aurait pas été possible sans l’esclavage de millions de personnes. Dans son essence, le capitalisme dépend donc d’un bras militaire et policier qui discipline les travailleurs et travailleuses et rend disponibles les sphères non capitalistes. Ce monstre, qu’il prenne la forme d’un capitalisme industriel ou financier, repose sur ces bases matérielles.

L’affirmation d’un capitalisme vert

La promesse fondamentale du "capitalisme vert" consiste précisément à prétendre qu’il est possible de dissocier le capitalisme de ces bases matérielles de violence et d’exploitation. C’est dans ce courant idéologique que s’inscrit également la recherche des lauréats du prix Nobel. Dans leurs recherches, les scientifiques font certes la distinction entre croissance « soutenue » (« sustained ») et croissance « durable » (« sustainable »), mais ils voient dans l’intelligence artificielle une chance de mieux comprendre les processus naturels et, d’une manière générale, d’accélérer l’innovation technologique et scientifique. Cette perspective d’une croissance renforcée accompagnée d’une réduction simultanée de la destruction écologique trouve un terrain idéologique fertile. En effet, si l’on accepte le fait que les ressources planétaires sont limitées, une croissance économique durable n’est possible que si elle peut être totalement dissociée de la consommation des ressources.

L’idée d’un capitalisme vert n’est pas nouvelle, elle est poursuivie depuis des décennies. Jusqu’à l’apparition récente d’un retour de bâton autoritaire en faveur des énergies fossiles, la modernisation écologique du capitalisme était même le projet politique dominant. Les projets du Green New Deal américain ou du Green Deal de l’UE – aujourd’hui pratiquement insignifiants – en témoignent. Au lieu de cela, la Maison Blanche clame haut et fort : « Drill, baby, drill ! »

Plus de charbon, de pétrole et de gaz que jamais

Indépendamment de cette conjoncture politique, l’affirmation d’un capitalisme vert est une contradiction en soi (cf. cette étude détaillée). Cette affirmation ne peut être maintenue que de manière approximative si l’on se limite à certaines économies occidentales au sens strict. En Suisse, les émissions de CO2 ont effectivement diminué d’environ un quart depuis 1990. Cela s’explique par les progrès réalisés dans les secteurs de l’industrie et du bâtiment, mais aussi par la délocalisation des industries polluantes à l’étranger. Le premier problème réside donc dans le fait qu’une partie de la réduction des émissions des économies telles que la Suisse, qui ont connu ces dernières décennies une transition structurelle de l’industrie vers les services, est à mettre au crédit des pays où la production polluante a lieu aujourd’hui. Cela n’apporte bien sûr rien. Le transfert des émissions est un jeu à somme nulle, mais il entretient l’illusion qu’une économie propre est possible.

Or, si l’on tenait compte, pour la place économique suisse – qui se veut propre, portée par l’innovation technologique et l’excellence scientifique –, des émissions générées par la production étrangère destinée au marché suisse, les émissions totales tripleraient. Il faut noter d’ailleurs que l’impact écologique de la place financière et du commerce des matières premières, dont la valeur ajoutée est néanmoins générée en Suisse, n’est pas encore pris en compte dans ce rapport.

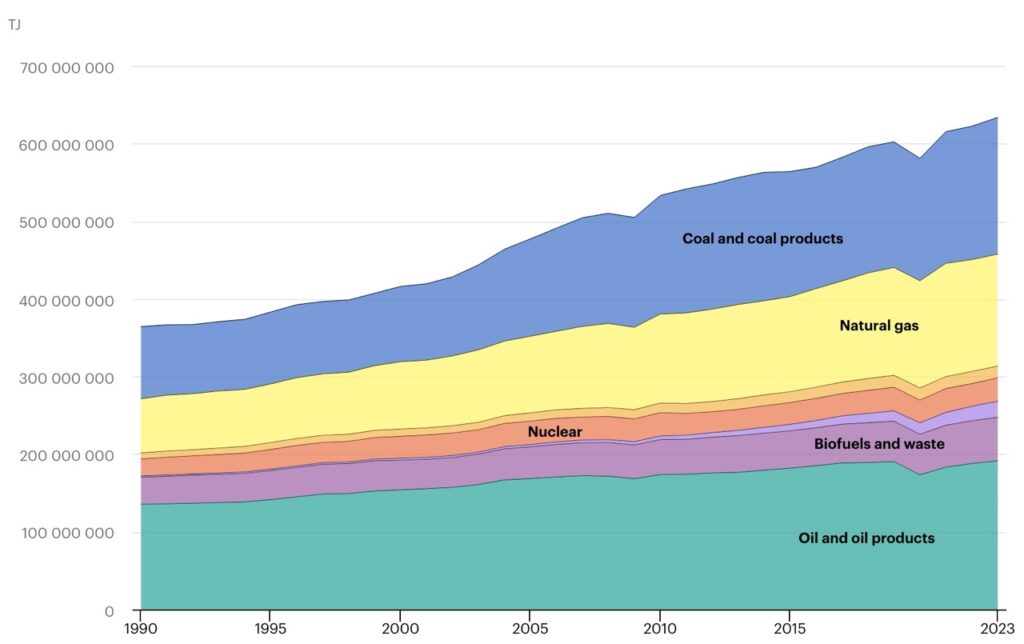

La production totale d’énergie a presque doublé depuis 1990. Jamais autant de charbon, de pétrole et de gaz n’ont été extraits qu’aujourd’hui. (Source : Agence internationale de l’énergie)

Ce constat met en évidence un deuxième problème : d’un point de vue mondial – et c’est finalement la seule échelle pertinente –, on ne peut observer qu’un découplage relatif entre le PIB et la consommation de ressources et d’énergie. La consommation augmente donc moins fortement que le PIB. Or, il faudrait une réduction absolue de la consommation énergétique, c’est-à-dire qu’elle soit indépendante du développement économique. Une étude récemment publiée a certes montré que la part des énergies fossiles dans la production d’électricité est en recul pour la première fois. Mais si l’on considère la production totale d’énergie (y compris les transports, la production de chaleur, l’industrie, etc.), la tendance est inverse : jamais autant de charbon, de pétrole et de gaz naturel n’ont été extraits qu’aujourd’hui. Autrement dit, les énergies renouvelables se développent, mais moins rapidement que la croissance de la consommation énergétique mondiale. Depuis 1990, la production énergétique mondiale a presque doublé. Il est difficile d’imaginer comment cette évolution pourrait s’inverser dans un contexte capitaliste, et encore moins à la vitesse nécessaire.

Dans un contexte capitaliste, les innovations, qu’elles concernent les énergies renouvelables, la mobilité, les techniques de fabrication industrielle ou les produits de consommation, sont avant tout soumises à l’impératif de l’accumulation du capital. Les innovations ne s’imposent pas parce qu’elles conduisent à des améliorations écologiques et sociales, mais parce qu’elles permettent d’augmenter les profits.

En résumé, on peut donc dire que les conditions de la croissance capitaliste reposent sur l’exploitation et l’expropriation des personnes et de l’environnement. L’innovation peut certes stimuler cette croissance, mais c’est précisément dans la poursuite de la croissance capitaliste que réside le problème.

Publié le 18 octobre 2025 par Sozialismus, traduit par Anouk Essyad