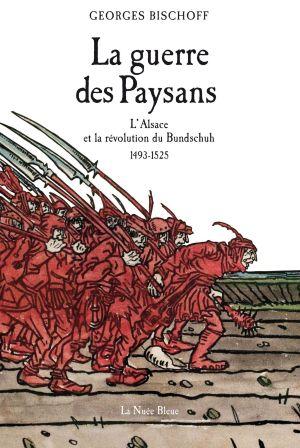

Il y a 500 ans, l’Allemagne fut enflammée par une grande révolte paysanne, qui resta connue sous le nom de Bauernkrieg (la guerre des paysans). Réunissant jusqu’à 300 000 hommes, les armées paysannes firent trembler la domination seigneuriale, avant d’être écrasées dans un féroce bain de sang.

Après avoir connu au 15e siècle une forte croissance, qui avait permis de rattraper le choc démographique causé par la peste noire de 1348 et ses multiples rebonds, l’Europe s’engagea au début du 16e siècle dans une conjoncture plus difficile. Dans un monde redevenu plein, la croissance démographique se heurtait aux limites des rendements agricoles qui allaient en déclinant, puisque les défrichements qui accompagnaient la hausse de la population se faisaient sur des terres peu fertiles. Cette dégradation du revenu disponible entraina un durcissement des exigences seigneuriales, car la forte fécondité des lignages féodaux, conjuguée au poids croissant du prélèvement fiscal des nouveaux États modernes, provoquait une tendance à la paupérisation de la noblesse, mais aussi des ordres religieux qui étaient de grands propriétaires fonciers.

Un contexte de tensions sociales

Partout, les seigneurs cherchaient donc à augmenter les corvées et les redevances, à se montrer plus exigeants quant à la rentrée de la dime, ainsi qu’à multiplier les procès pour faire reconnaître la servitude de leurs paysans. Ce processus de réaction seigneuriale se heurtait à la résistance paysanne : en 1489, les paysans bretons se révoltèrent, suivis en 1492 par les « robes rouges » du Faucigny (Savoie). La révolte prit une ampleur européenne, dont témoigne la très puissante révolte hongroise de 1514, durant laquelle environ 100 000 paysans s’engagèrent dans l’armée populaire de György Dózsa. L’Allemagne fut particulièrement atteinte par la sédition : en 1493, la paysannerie alsacienne s’embrasait dans la conjuration du Bundschuh (le soulier à lacets), puis la révolte rebondit en 1502 dans la région de Brisach, avant d’enflammer les campagnes du Fribourgeois en 1513.

L’effervescence religieuse

Dans le contexte d’une société chrétienne, toute revendication sociale ou politique prend nécessairement une forme religieuse. Les séditions paysannes n’y échappaient pas et mettaient souvent en avant des revendications de nature religieuse, à l’exemple des paysans alsaciens du Bundschuh, qui se conjurèrent en mars 1493 sur la montagne alsacienne de l’Ungersberg, afin d’exiger la suppression du cumul des bénéfices ecclésiastiques et l’expulsion des juifs. Toutefois, dans le contexte de la guerre des paysans, la question religieuse était d’autant plus prégnante que l’Allemagne était devenue un foyer majeur d’agitation, en rébellion contre l’autorité allemande.

En 1517, Luther avait publié à Wittenberg ses 95 thèses, qui rejetaient l’autorité du pape et du clergé et appelaient à un retour au message évangélique originel. Condamné en 1521 par l’empereur, Luther bénéficia toutefois de la protection de l’électeur de Saxe 1t put ainsi mettre en place une nouvelle Église, à laquelle adhérèrent de très nombreux fidèles dans toute l’Allemagne. La réforme luthérienne ouvrait ainsi une brèche majeure dans l’idéologie du féodalisme, dans la mesure où l’autorité ecclésiastique y était garante de l’ordre social.

Le soulèvement

En juin 1524, la volonté de certains seigneurs des comtés de Stühlingen et de Lupfen, au sud de la Forêt noire, d’imposer à leurs paysans une nouvelle corvée de ramassage des escargots suscita un embrasement local de la paysannerie. Refusant d’accepter cette nouvelle marque de servitude, les paysans se conjurèrent et prirent des armes pour se défendre. La révolte se propagea lentement pendant l’été puis l’automne, tout en restant encore limitée au sud de la Forêt noire et à l’ouest de la Souabe.

En janvier 1525, la révolte des paysans de l’abbaye souabe de Kempten donna au mouvement une nouvelle impulsion. Durant le mois de février, la sédition se propagea très rapidement dans toute l’Allemagne, où les paysans s’organisèrent en bandes armées d’autant plus puissantes qu’elles étaient souvent rejointes par des artisans urbains. Dès le début du mois de mars, la paysannerie révoltée était devenue une force majeure, capable de prendre de nombreuses villes. La société entière s’en trouvait bouleversée, la présence de femmes parmi les conjuré·es témoignant de l’ampleur sociale que prenait le mouvement.

Les Douze articles de Memmingen

Le 19 mars 1525, les représentants des insurgé·es s’assemblaient dans la ville de Memmingen (à environ 50 km à l’ouest de Munich) pour y publier leur programme, rédigé en langue allemande par le compagnon fourreur Sebastian Lotzer 2. Aussitôt imprimé sous le titre des Douze articles de la paysannerie, le texte connut une diffusion spectaculaire, puisqu’il en aurait été publié au moins 25 éditions différentes, à des dizaines de milliers d’exemplaires, auxquels il faut rajouter les très nombreuses copies manuscrites, qui furent souvent lues publiquement dans les villages allemands. Ces Douze articles, dont il existe plusieurs versions, avec toutefois des variantes limitées, témoignent de la violence du régime seigneurial et des aspirations de la paysannerie à vivre une existence un peu moins rude.

Les Douze articles visaient en effet à abolir la servitude, qui restait pour la paysannerie une marque infamante et insupportable. L’article 3, sans doute le plus radical, exigeait ainsi l’émancipation des serfs, tandis que l’article 11 demandait la suppression du droit dit de « mainmorte », autrement dit la possibilité pour les seigneurs de s’emparer d’une partie ou de la totalité des biens de leurs serfs à leur décès. Pour le reste, les Douze articles ne définissaient pas un programme révolutionnaire, mais s’attachaient à limiter la violence et l’arbitraire du régime seigneurial. Les paysans de Memmingen acceptaient de payer les redevances, mais demandaient qu’elles ne puissent augmenter arbitrairement. Ils revendiquaient surtout leur droit à vivre de leur travail, en demandant que les redevances soient révisées de telle sorte qu’aucun paysan ne soit contraint à un prélèvement si lourd qu’il ne puisse le payer. Cette modération des revendications était à l’image d’un mouvement, où la violence fut relativement limitée, les paysans cherchant majoritairement à trouver un accord avec les seigneurs plutôt qu’à réellement renverser le régime seigneurial.

Une part importante des Douze articles était aussi consacrée aux droits d’usage des communs, autrement dit des eaux et forêts, en demandant que les paysans puissent y accéder. Respectant toutefois le droit de propriété, les paysans limitaient leurs revendications aux terres communales, puisque les Douze articles précisaient que les forêts ou rivières que les seigneurs avaient achetées légitimement n’étaient pas concernées. Tout au long de leur texte, les paysans protestaient d’ailleurs de leur respect de l’ordre et de la hiérarchie, expliquant par exemple que s’ils ne voulaient plus être serfs, « cela ne signifie pas que nous souhaitions être absolument libres et sans autorité ».

Le rejet du régime seigneurial

La révolte des paysans allemands n’avait rien de bien surprenant, si ce n’est peut-être par son ampleur. L’histoire du Moyen Âge et de l’Ancien régime n’est en effet rien d’autre qu’une longue litanie de révoltes paysannes. Des Jacques français aux Tuchins du Languedoc ou du Piémont, en passant par les Laboureurs anglais, les Taborites de Bohême, ou les Croquants d’Aquitaine, la répétition constante des révoltes paysannes témoigne d’un rejet profond de l’ordre seigneurial, que les historiens peuvent aussi percevoir sous bien d’autres formes, à travers les très nombreux sabotages, attentats, procès ou conflits d’usage, qui caractérisèrent toujours la résistance paysanne à la domination sociale.

Contrairement à ce que de nombreux·ses historien·nes continuent à enseigner, la féodalité n’eut ainsi jamais rien d’un ordre tranquille. Fondée sur la violence et l’extorsion, le régime seigneurial s’est de tout temps heurté à la résistance de la paysannerie, à sa lutte séculaire contre l’arbitraire et la domination, à sa capacité aussi à braconner pour reprendre les droits qui lui avaient été enlevés. De ce point de vue, la belle et grande révolte de la paysannerie française qui mit fin pendant l’été 1789 au régime féodal ne constitua qu’une apothéose finale, le dernier acte du combat séculaire du monde paysan contre un ordre injuste, dans lequel se sont inscrits les paysans allemands en 1525.

Religion et lutte des classes

Dans son étude écrite en 1850 de la guerre des paysans allemands, Friedrich Engels s’était attaché à démontrer que la lutte sociale de la paysannerie contre l’ordre féodal s’était réfractée dans les idées religieuses, qu’il percevait comme le champ idéologique du combat de classe. Les Douze articles témoignent en tout cas de la forte dimension religieuse qu’avait pris la révolte des paysans allemands, dans la mesure où tout le texte est construit comme un manifeste évangélique, dont l’objet était de dénoncer les seigneurs impies qui refusaient de mettre en pratique la parole de Dieu. Son premier article demande par exemple que les pasteurs soient élus par les communautés, tandis que le deuxième réclame que la dime soit réglée selon les modalités définies par la Bible et non par les coutumes seigneuriales.

Toutes les revendications sociales des paysans se voulaient conformes aux Évangiles, à tel point que le douzième article précisait que si leurs détracteurs pouvaient démontrer que telle ou telle partie de leur programme était contraire aux Écritures, ils accepteraient d’y renoncer. Ainsi, les paysans réclamaient la suppression du servage, en arguant que le Christ avait par son sacrifice racheté tous les hommes et qu’ils devaient donc être tous libérés. De même, les paysans exigeaient de pouvoir tuer le gibier qui mangeait leur récolte, en expliquant que ces animaux déraisonnables détruisaient ce que Dieu faisait pousser pour l’usage de l’homme. Ils citaient aussi le chapitre 1 de la Genèse pour rappeler que Dieu avait donné à l’homme puissance sur les oiseaux du ciel et les poissons dans l’eau, avant de conclure que la divinité avait donc donné aux hommes un droit universel de pêche et de chasse que les seigneurs ne pouvaient leur retirer.

Les révoltes paysannes du Moyen Âge ont toujours été imprégnées d’évangélisme, dans la mesure où l’organisation sociale étant fondée sur les Écritures, elle ne pouvait être contestée que par une argumentation religieuse. Ainsi, les laboureurs anglais du 14e siècle avaient légitimé leur sédition en invoquant la Genèse, pour demander : « Quand Adam bêchait et qu’Eve filait, qui était alors gentilhomme ? ». En sens inverse, les autorités ecclésiastiques appelaient toujours à la répression des séditions, en citant en particulier le chapitre 13 de l’épître de Paul aux Romains, qui affirmait que « celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi ». Toutefois, la guerre des paysans allemands prit une dimension religieuse encore plus forte, dans la mesure où elle s’articulait avec la révolution évangélique que Luther était en train d’impulser.

L’appel de Luther à la répression

Les paysans durent rapidement déchanter, en constatant que Luther n’entendait en aucun cas transformer sa réforme ecclésiologique en révolution sociale. Rappelant que la soumission à l’ordre social et aux autorités constituait le fondement des Écritures, Luther condamna avec la plus grande énergie la sédition des paysans. En mai 1525, il publia son Contre les hordes criminelles et pillardes de paysans qui appelait la noblesse à une croisade sociale contre la paysannerie. Luther y utilisait un ton d’une extrême violence, en concluant ainsi son propos : « Il faut les mettre en pièces, les égorger, les étrangler, en secret et publiquement. C’est pourquoi mes chers seigneurs… si vous tombez dans la lutte, vous n’aurez jamais de mort plus sainte ! ».

En condamnant les paysans, Luther décidait aussi de rompre avec une partie de ses soutiens, en particulier avec les prédicateurs évangéliques qui accompagnaient les paysans et légitimaient leurs actions. Le plus connu d’entre eux était Thomas Müntzer, qui incitait les paysans à prendre les armes en citant le chapitre 10 de l’évangile de Matthieu : « je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée ». C’est cette opposition entre Luther et Müntzer qui devint la clef d’interprétation de l’ouvrage d’Engels sur la guerre des paysans, dans la mesure où il y vit une préfiguration de la structure politico-sociale de l’Allemagne, qui s’était exprimée dans la révolution de 1848. Pour Engels, Luther constituait l’incarnation du camp « réformateur bourgeois », qui pouvait se montrer hostile à la noblesse féodale, mais finissait néanmoins par se rallier à elle dès lors qu’il se sentait menacé par la révolution sociale. Par opposition, Engels considéra Müntzer comme « un représentant théorique du parti communiste paysan », voyant dans son évangélisme radical l’expression idéologique des intérêts matériels de la paysannerie allemande.

Fin de partie

Les seigneurs allemands n’avaient pas attendu Luther pour s’alarmer. Dès le mois d’avril 1525, les princes avaient réussi à rassembler des troupes, qui écrasèrent les contingents inexpérimentés et mal armés des paysans. Même lorsqu’elles étaient en supériorité numérique, les forces paysannes ne pouvaient résister à des armées professionnelles et la révolution paysanne se désagrégea en quelques semaines, à la seule exception du Tyrol où les combats se prolongèrent jusqu’en 1527. La répression fut terrible, puisque les historiens estiment qu’environ 100 000 paysans furent tués, tandis que de nombreux autres étaient torturés ou mutilés. Pour la paysannerie allemande, le bilan de la révolte ne fut toutefois pas entièrement négatif, puisque les seigneurs alarmés se montrèrent désormais plus prudents, ce qui lui permit de ne pas sombrer dans une servitude profonde, comme ce fut le cas en Europe orientale.

Le 29 juin 2025

- 1

Prince d’un petit État allemand dont la capitale était Wittemberg.

- 2

2) Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, éd. G. Franz, Darmstadt, 1963, pp. 174–179, avec une traduction anglaise dans J. H. Robinson, Readings in European History, A collection of extracts from the sources chosen with the purpose of illustrating the progress of culture in Western Europe since the German Invasions, Boston/New York/Chicago/Londres, 1904–1906, t. II, p. 94–99.