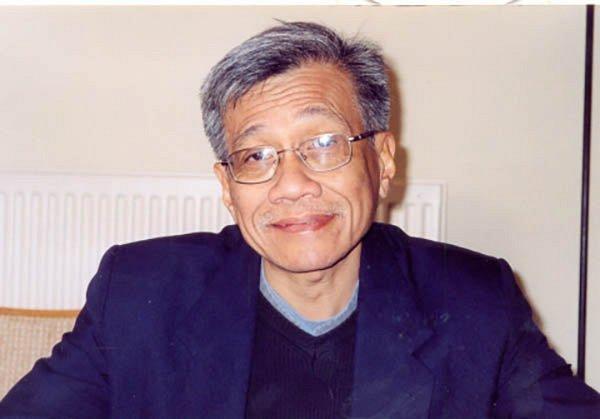

Walden Bello est une figure clé de la gauche mondiale altermondiste. Infatigable militant, universitaire et ancien législateur, Bello a combattu les dictatures, défié le capitalisme mondial et façonné la politique progressiste aux Philippines et au-delà. Ses mémoires, Global Battlefields, offrent une réflexion sans détour sur son parcours révolutionnaire – de l’opposition à Marcos à la lutte contre le néolibéralisme. Son histoire éclaire un mélange unique de pensée radicale, d’internationalisme et de résistance politique en Asie du Sud-Est.

Personne n’avait entendu parler de Walden Bello parmi les activistes et les cadres qui luttaient contre la dictature de Marcos à l’intérieur des Philippines dans les années 1970. Son nom n’a commencé à être mentionné qu’au début des années 1980 lorsque des exemplaires de ses deux livres, Logistics of Repression and Other Essays : The Role of US Assistance in Consolidating the Martial Law Regime in the Philippines (co-édité avec Severina Rivera, publié par les Amis du peuple philippin en 1977) et Development Debacle : The World Bank in the Philippines (co-écrit avec Davis Kinley et Elaine Elinson, et publié par l’Institute for Food and Development Policy en 1981), ont atteint les Philippines et ont été promptement photocopiés et distribués partout. (Mes excuses à Walden et aux éditeurs pour mon piratage ; j’ai photocopié les livres et les ai distribués dans la clandestinité alors que j’étais assistant de recherche au Centre d’études du Tiers-Monde de l’UP.)

Nous ne croyions pas qu’il était philippin. Après tout, « Walden » sonnait comme un type blanc, ce que les Hawaïens appellent un haole du continent. Mais une fois que nous l’avons rencontré et découvert qu’il était Pinoy, la plaisanterie au sein du mouvement était que peut-être il était vraiment « Waldeng », un Ilocano qui avait américanisé son nom pour le public occidental.

Ces blagues à part, il y avait un malaise subtil concernant la façon dont la trajectoire politique de Walden divergeait de celle de ses camarades nés aux Philippines. Formés dans les mentalités de Staline et de Mao selon lesquelles les révolutions du XXe siècle devaient être des entreprises nationales avec l’internationalisme prolétarien commodément mis au second plan, les communistes philippins avaient du mal à le situer dans leur vision révolutionnaire.

La première génération de dirigeants du Parti était constituée de diplômés ou d’étudiants de l’Université des Philippines (UP). Walden a fait ses études dans l’école jésuite située dans l’arrière-cour de l’UP, qui était réputée pour produire des modérés et des sociaux-démocrates. Ayant grandi sur un îlot d’artistes du lac Laguna, il n’était pas un probinsiyano comme beaucoup de dirigeants du Parti communiste des Philippines. Après l’université, il est parti pour des études supérieures à Princeton, dans l’Ivy League, vivant les dernières vagues de la révolte de la jeunesse anti-guerre du Vietnam et anti-establishment. Il est également allé au Chili, où il a été témoin de « l’entreprise vouée à l’échec de Salvador Allende pour faire avancer le pays sur une ’route pacifique vers le socialisme’ », et il est reparti profondément engagé à s’opposer à l’aide américaine à la dictature de Marcos.

Ses futurs camarades ont été politisés initialement lors des manifestations contre la servilité des Philippines envers l’aventure ratée de l’Amérique au Vietnam. Puis, la faillite du Partido Komunista ng Pilipinas a encouragé Jose Ma. Sison et 17 de ses camarades à « rétablir » un PCP inspiré de Mao. Marcos a brisé les règles de la démocratie cacique en volant son chemin vers un second mandat. Le système oligarchique a commencé à s’éroder tandis que l’économie plongeait. Les batailles de rue subséquentes entre étudiants et police ont radicalisé les jeunes. Ils ont fourni au nouveau parti sa première génération de cadres. Marcos a brisé l’impasse en déclarant la loi martiale. Comme Sison l’avait prédit, la « dictature américano-marcos » deviendrait le meilleur recruteur de la révolution.

Mais les révolutionnaires du pays étaient tournés vers l’intérieur. Leur préoccupation principale était de gagner le pouvoir d’État national ; l’internationalisme prolétarien pouvait attendre. La République populaire de Chine était le seul parti fraternel en qui on pouvait avoir confiance ; le reste du monde radical – surtout l’URSS – étaient des renégats révisionnistes.

Malgré ces débuts antipodaux, Walden a rejoint le groupe de soutien anti-dictature du PCP basé aux États-Unis. Il excellait dans le travail de solidarité, collaborant avec des progressistes de différentes couleurs politiques. Lui et ses « alliés » travaillaient bien pour organiser les manifestations et sit-ins habituels, mais aussi pour mettre en scène des actes de burlesque politique pour exposer la complicité d’institutions prétendument respectables comme la Banque mondiale dans le soutien à la dictature.

Il faisait la navette entre la realpolitik de Washington, DC, et la politique post-1968 de San Francisco, décrivant malicieusement cela comme étant « exposé à la fois au pouvoir dur d’une société impériale tardive et à son côté libidinal ».

Même l’effritement de son collectif causé par des différences sur les stratégies d’organisation dans la communauté philippine-américaine ne l’a pas fait vaciller. Ses connexions internationales étaient beaucoup plus étendues que celles de ses collègues cadres aux États-Unis et même de ses officiers politiques de retour au pays. Le PCP, comme nous le racontent les mémoires à venir d’Ed Quitoriano, était concentré sur l’obtention d’armes d’abord de la Chine et de la Corée du Nord. Ses bureaux de liaison internationaux en Europe étaient mal gérés, le personnel enclin aux querelles internes (ceci a été confirmé par l’excellente autobiographie de Maya Butalid, Chasing Windmills, Olympia Publishers, 2022).

Cette vision dogmatique du travail international comme une simple source de largesses pour la révolution et non un effort sincère pour construire la solidarité internationale a limité la portée du Parti. Le PCP à l’étranger a fini par être parmi des groupes de sectes petites, bruyantes, mais politiquement sans conséquence.

Le divorce politique résultant du conflit entre l’internationalisme de Walden et le provincialisme du PCP était inévitable. Walden est rentré chez lui en 1986 pour être témoin d’une Gauche en désarroi. Marginalisé par Cory Aquino en 1986, le PCP a dégénéré en factions belligérantes. Sa première contribution aux débats n’a fait qu’approfondir les blessures. Il a écrit sur la purge sanglante, Kampanyang Ahos, qui a détruit la Commission de Mindanao, le plus grand et le plus dynamique des organes régionaux du PCP.

Il était un combattant féroce, croisant le fer avec ses collègues législateurs tout en étant poursuivi par Imelda Marcos, qu’il avait une fois comparée à Miss Piggy.

Ce n’était pas une bonne façon de s’insérer dans le mouvement qu’il avait servi pendant 15 ans. Walden s’est finalement rangé du côté des cadres qui ont rejeté la restauration maoïste de Sison, et les acolytes du Président se sont mis à l’insulter : réformiste, pseudo-révolutionnaire, social-démocrate.

Les « rejectionnistes » ont fusionné avec des sociaux-démocrates mécontents et d’autres petits groupes de gauche pour former Akbayan, et la liste de parti a obtenu suffisamment de votes pour envoyer Walden (et Etta Rosales) à la Chambre des représentants de 2009 à 2015. Encore une fois, il s’est distingué en se battant pour que des mesures progressistes deviennent loi (il y a eu beaucoup de frustrations).

Il était un combattant féroce, croisant le fer avec ses collègues législateurs tout en étant poursuivi par Imelda Marcos, qu’il avait une fois comparée à Miss Piggy. Il a accusé la Présidente Arroyo et ses subordonnés « porcs » de corruption, incitant ses collègues « honorables » (sic) à le faire enquêter par le « comité d’éthique » (sic !).

Mais la politique parlementaire n’était pas faite pour lui, sans surprise. Trop de compromis. Walden était mal à l’aise avec Akbayan rompant le pain avec le Président Benigno Aquino III. Pourtant, il soutenait l’agenda réformiste de ce dernier. Mais après que PNoy n’ait pas bougé sur la question des fonds de développement présidentiels (une source importante de butin) et la mauvaise gestion par le Président du massacre de Mamapasano et son refus de reconnaître le rôle des Américains dans la tragédie, il a démissionné du Congrès – le premier à le faire dans l’histoire de l’institution.

Le monde académique et ses camarades internationaux l’ont sauvé de devenir politiquement non pertinent. Walden est devenu l’un des dirigeants du mouvement anti-mondialisation (il l’est toujours). Il a produit plus de livres au Département de sociologie de l’UP et a formé une nouvelle génération de progressistes.

Walden a pris sa retraite du monde académique après 15 ans de service mais est resté un activiste anti-mondialisation infatigable : 15 livres à 50 ans et 18 quand il a atteint la fin de la soixantaine. Ces livres contre l’empire et le capitalisme sont reconnus aux Philippines et à l’étranger (ils sont en tête de ma liste dans la section économie politique de mes cours sur les Philippines). L’Association d’études internationales l’a nommé « Universitaire public exceptionnel » pour avoir fusionné de manière transparente le fait d’être un universitaire et un intellectuel public.

Son activisme lui a valu de recevoir le Prix Right Livelihood, la version de la gauche mondiale du Prix Nobel. Comparé à lui, feu Sison n’a jamais atteint la même stature. Le président fondateur du PCP s’est plaint une fois à Butalid qu’il souhaitait que les Philippins l’honorent de la même façon que les Sud-Africains vénèrent Nelson Mandela.

Ce livre respire l’énergie illimitée, la puissance intellectuelle et l’irrévérence politique de Walden. Je suis d’autant plus délicieusement surpris par sa franchise : depuis ses confessions de ses aventures sexuelles (découvrant le plaisir de serrer la main au laitier, et sa première aventure étant avec une travailleuse du sexe) jusqu’au rappel espiègle de ses échanges féroces avec ceux au pouvoir (son débat avec le président de la Banque mondiale Robert McNamara inspire). Il peut rester ami avec tous ses détracteurs, y compris ses critiques maoïstes. Il leur pardonne parce qu’il pense qu’il y a encore assez de bonté dans la Cause pour passer outre les insultes.

En fermant le livre, je me suis demandé à qui on pourrait comparer Walden Bello parmi les longues lignées de révolutionnaires du XXe siècle. Pas Mao ou Hô Chi Minh – trop simplistes. Lénine ou Staline ? Trop autoritaires, sombres et sans humour. Boukharine peut-être ? Il écrivait bien comme théoricien et romancier mais était aussi un peu naïf et trop confiant. Peut-être Zhou Enlai ? Il était trop diplomate et n’a jamais eu le courage de défier Mao.

Je choisis Trotsky. Tout comme Walden, Lev Davidovitch Bronstein était un révolutionnaire passionné, un intellectuel prodigieux, et n’hésitait jamais à dénoncer les conneries quand c’était nécessaire. Walden n’égale peut-être pas les talents militaires de Trotsky (il a construit l’Armée rouge à partir de rien), mais dans le maintien d’un réseau anti-capitaliste mondial résilient, la Quatrième Internationale pâlit en comparaison. La seule différence, peut-être, c’est que Trotsky a été fendu par un sbire de Staline. Les staliniens philippins considèrent encore Walden comme un allié, un allié imparfait, mais un allié néanmoins. Il s’en sortira bien.