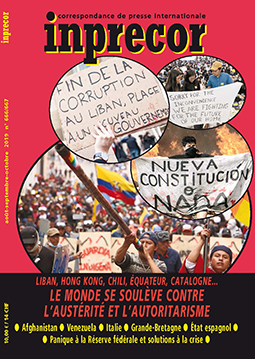

Contexte A partir d'octobre, plus d'un million de manifestants descendent quotidiennement dans les rues. Les manifestants protestent contre les inégalités sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et des retraites. L'événement déclencheur a été l'augmentation du ticket de métro. Pour la première fois depuis la dictature, l'armée est déployées dans les rues. 22 personnes sont tuées par les forces de l'ordre, 2.000 sont blessées et 110 sont torturées. Grève générale le 12 novembre. Accord des partis pour organiser un référendum en 2020 pour une nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de Pinochet.

Célébré comme un " modèle » par la droite latino-américaine, le néolibéralisme andin, porté par des gouvernements conservateurs et progressistes, a ancré les inégalités et les privilèges dans presque tous les aspects de la vie sociale. Au ras-le-bol populaire, le gouvernement de Sebastián Pi±era a répondu par l'omnipotence militaire : état d'urgence et couvre-feu qui ont déjà fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés [au moment où cet article est écrit, cf. note 2]. Cependant, des milliers de personnes sont toujours dans les rues et le gouvernement commence à battre en retraite. Le Chili s'est réveillé.

À un moment, le lundi 14 ou le mardi 15 octobre, des étudiants se sont donné des rendez-vous via les réseaux sociaux pour sauter massivement par-dessus les tourniquets des lignes du métro de Santiago. Lycéens et étudiants du centre-ville et de la périphérie se sont réunis autour du mot d'ordre " frauder, ne pas payer, une autre façon de lutter ». La lutte de la jeunesse a donné le ton des secousses sociales des dernières phases sans fin de l'après-dictature chilienne : la révolte des cartables de 2001, la révolution des pingouins en 2006 et, en 2011, l'explosion étudiante qui a ébranlé les solides bases des pactes néolibéraux de l'administration chilienne.

En fin de semaine, le gouvernement régional de Santiago a ordonné la sécurisation du métro : chiens, police anti-émeute, fusils à balles en caoutchouc, gaz dans tous les tunnels. On comptait par dizaines les effectifs de police dans une guerre dont l'objectif paraissait absurde : ne pas permettre à des étudiants désobéissants de prendre le métro en sautant par-dessus les tourniquets. La bataille a eu son apothéose le vendredi 17 octobre, lorsque les autorités ferroviaires ont décidé de fermer les portes des six lignes du réseau. De la fraude des jeunes, qui paient 230 pesos chiliens (0,29 €), on est passé à une crise des transports publics qui a abouti à une explosion sociale.

La réaction des autorités a été disproportionnée. Face aux fraudes massives, l'invasion policière du métro et les lacrymogènes lancés aux pieds des personnes qui attendaient d'entrer dans une gare a eu pour effet de politiser et de gonfler la lutte. Ceux qui ne pouvaient pas prendre le métro en fin de journée pour rentrer chez eux ont décidé avec dignité qu'ils préféraient marcher. Il était courant cet après-midi-là d'entendre des paroles de soutien aux étudiants : " je les soutiens », " nous les suivrons », " ça suffit comme ça », " ce pays est trop cher », " il y a trop d'inégalités ». Le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux ont fait grimper la température sociale. Le vendredi 18 octobre à 18 heures, une heure avant la fermeture annoncée des stations dans les quartiers du centre de Santiago, il y a eu un concert de casseroles intense et spontané, et un peu partout dans les rues il y avait des piquets de grève et des barricades. Les casseroles ont retenti avec fureur contre une hausse des prix des billets, soi-disant gérés par un comité d'experts.

Soudain, tout a explosé. Deux ou trois heures après la fermeture du métro, l'insubordination était générale. On se souviendra probablement du vendredi comme d'une nuit de barricades, de manifestations et de dignité. La mobilisation s'est intensifiée et les médias et les réseaux sociaux ont dit que la ville déversait sa rage partout de haut en bas. Quatre stations du métro étaient en flammes - des incendies rappelant les ouvriers qui, dans leur colère contre leurs patrons brûlaient machines et usines. À la fin de la semaine, des douzaines de stations avaient été complètement détruites, près d'une centaine d'entre elles avaient subi de graves dommages et de nombreux wagons avaient été brûlés. On estime qu'au cours des six prochains mois le système fonctionnera au minimum de sa capacité. Il y a également eu des pillages de supermarchés, des attaques contre des commissariats de police et des incendies dans des entrepôts. Une rébellion contre les symboles les plus visibles de la domination néolibérale, intuitive mais claire. Une colère manifeste contre les symboles d'une crise qui ne s'arrêtera pas, une révolte qui se matérialise, une explosion…

Le slogan initial des étudiants est devenu lointain face à un soulèvement dont le seul leadership jusqu'à présent est la lassitude de vivre dans un des huit pays les plus inégaux du monde, le seul où l'eau est propriété privée, un pays géré par une particratie molle et tournant le dos aux masses. La réponse vient d'une nouvelle forme du mouvement social, organisée autour du pôle du féminisme et celui de la lutte pour des retraites justes. Cette révolte montre ainsi une nouveauté impressionnante des acteurs du XXIe siècle : travailleuses précaires, étudiantes, jeunes activistes et, plus généralement, une nouvelle classe ouvrière qui rompt avec la fin de l'histoire et la dépolitisation de la décennie 1990.

Les premières balles

Alors que la nuit du vendredi 18 avait déjà commencé, la police ne parvenait pas à contenir les manifestations spontanées, et la prise de parole du président se faisait attendre. Sebastián Pi±era, le président millionnaire qui au cours des premières heures du soulèvement s'est fait photographier dans un restaurant d'une banlieue riche de Santiago, refusait de se montrer à l'écran pour apporter une réponse. Sans justifier son absence, au bout de quatre ou cinq heures, il a déclaré l'état d'urgence - une exception constitutionnelle - et a nommé chef de la sécurité nationale et responsable de la capitale du Chili le général Javier Iturriaga del Campo (neveu d'un représentant de la dictature, en procès). Le militaire a pris le microphone, s'est permis de faire une plaisanterie de mauvais goût et a annoncé les conditions de l'état d'urgence.

Les soldats étaient maintenant dans la rue, tirant sur des civils non armés.

Il a été question de régler " manu militari » la situation et d'arrêter tout dialogue avec les institutions civiles. En pleine crise sociale, les " carapintadas » (1) furent les premiers acteurs à franchir le seuil du palais gouvernemental. Des rangées d'uniformes de campagne sont entrées dans la maison du président lors d'un défilé de ministres et de militaires. Avant de recevoir n'importe quel acteur du monde social ou n'importe quel député, c'est la version basique du pouvoir qui devait faire face à la crise aux premières heures du samedi.

Il est difficile d'énumérer les manifestations à partir de ce moment. L'insubordination s'est généralisée et la demande initiale du gel des prix a été dépassée. Maintenant, il importait peu que le président millionnaire ait fait une déclaration éplorée d'abandon de la hausse durant la nuit. Il y avait la violence populaire et les pillages, il y avait la violence d'État.

À partir du week-end, toutes les nuits des patrouilles militaires sont déployées dans la ville. Des véhicules militaires, des chars envahissent les rues de Santiago, Valparaiso, Concepción, Rancagua et La Serena. Des vidéos de tirs sur des maisons, des civils désarmés et des personnes qui protestent contre la détention illégale se multiplient. Si le vendredi 18, les brigades anti-émeutes poursuivaient des écoliers, trois nuits plus tard, la ville était assiégée par les patrouilles de carapintadas avec des mitraillettes croisées sur la poitrine. On commence à peine à connaître le nombre de morts, avec les chiffres de crédibilité douteuse donnés par le gouvernement (environ 18 alors que nous écrivons), mais on ne connaît ni les noms ni la façon dont ils sont morts. En état d'exception depuis cinq jours, le Chili tente de cacher les très nombreuses violations des droits humains.

Dans le cadre de l'état d'urgence, les militaires ont imposé un couvre-feu. Trente ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que cette mesure a été imposée. Cela a mobilisé les classes moyennes et une immense majorité qui a encore une position antidictatoriale. Le faible soutien que Pi±era maintenait encore dans ces secteurs a été dissous par cette décision. Après le couvre-feu de samedi, le concert de casseroles est devenu intense ; avec des casseroles et des cris lancés des barricades - " Militaires, dehors ! », les gens ont défié le couvre-feu désobéissant aux ordres restreignant la circulation ; impuissants et nerveux, les soldats ont répondu par des tirs.

Santiago ensanglanté

" Le peuple uni ne sera jamais vaincu », " nous n'avons pas peur » et " le Chili s'est réveillé » sont devenus les slogans de la révolte. Le lundi 21 octobre des organisations sociales et des parlementaires de gauche ont demandé la suspension de l'état d'urgence et le retour des militaires dans les casernes. Le Parti communiste a annoncé qu'il ne rencontrerait pas le président tant que les militaires seraient dans la rue. Le Front élargi a dressé une liste de revendications pour le gouvernement, mais s'est finalement rallié à la position du PC.

Ce même jour, les dockers ont déclaré une grève nationale. Les syndicats étudiants et les groupes féministes et de défense des droits de la personne ont appelé à la grève. Ce ne pourra pas être une journée normale. Depuis le week-end, des haut-parleurs diffusent dans les rues des chants de résistance à la dictature, enregistrés sur les réseaux sociaux. Le temps de la grève est devenu une synthèse de moments divers et divergents, des temps d'élaboration micropolitique et d'analyse des groupes de gauche. Après le silence du gouvernement - un silence inconfortable lors de ses réunions répétées avec le secrétariat des grands groupes de supermarchés - tôt le lundi matin, le président a déclaré dans le style de Néron : " Nous sommes en guerre. Il y a un ennemi coordonné ».

Personne ne l'a cru. Le roi était complètement nu. Les minutes passèrent et les citoyens répondirent dans la rue qu'il n'y avait pas de guerre. La stratégie de communication a été démantelée grâce aux efforts des médias alternatifs, aux échanges sur les réseaux sociaux, avec des explications sur la doctrine du choc. Iturriaga, le militaire chargé de la sécurité nationale, s'est immédiatement déclaré être " un homme heureux » et a clairement indiqué qu'il n'était en guerre avec personne. Sa déclaration a détendu l'atmosphère et contredit le président. Cependant, elle n'a pas mis fin à l'occupation des principales villes du pays par les troupes. Les tirs sur des civils désarmés et les meurtres ont continué.

La pire des images de ces jours c'est la répression : les militaires, genou au sol, en position de tir, face à une colonne qui monte vers les banlieues riches de la ville, la partie orientale de la capitale. Le couvre-feu la nuit et des simulacres d'exécutions. Les militaires ne sont pas préparés à rétablir la paix, mais à mener la guerre contre la révolte.

Quand nous sommes nous habitués à cela, quand cette horreur militaire dans la rue s'est-elle imprimée sur nos rétines ? C'est la réalité. Tout cela. Les rues bondées, les cris dans la nuit, les manifestations après le couvre-feu, les déclarations inopérantes du gouvernement. Tous les Chiliens sont perplexes devant ce degré de violence sans précédent. En quelques jours, on a vu la nullité des prétendues avancées en matière de droits humains dans la police et les forces militaires de l'État.

Enfin, lundi soir 21 octobre, le gouvernement a appelé tous les partis à une réunion le lendemain. Appel ignoré par la majorité de la gauche, même si certains membres de l'ex Nouvelle majorité y assistaient. Après cette rencontre, Pi±era a annoncé sur la chaîne nationale des mesures de réforme qui, bien qu'elles ne touchent pas le cœur du modèle et ne constituent peut-être qu'une base de négociation sur des questions épineuses et difficiles, ont immédiatement démontré que son programme d'approfondissement néolibéral était mort.

Mon peuple renaîtra

Sans issue politique visible, la protestation s'étend et crie, palpite à son propre rythme. C'est ainsi que peuvent être les révoltes - ferventes, étonnantes et déchirantes elles sont un temps volé et un présent solidaire face à la précarité néolibérale. Le 8 Mars dernier, le mot d'ordre était : contre la précarisation de la vie ! Le féminisme montrait pacifiquement que les masses voulaient vivre dans la dignité.

Le mercredi 23, il y a eu une manifestation nationale, avec un début de grève générale et des mobilisations au cœur des villes (2). Mais rien ne sera plus jamais normal. Ce qui vient sera long et imprévisible, même si certains cadres et certains termes sont déjà définis dans la proposition de Pi±era. Mais il ne sera ni paisible ni simple pour lui de se frayer un chemin dans le Parlement. Cette révolte va peut-être prendre fin, mais les masses mobilisées ne se retireront pas du combat. La majorité populaire a perdu la peur de la violence et le respect de l'autorité. Face à elle, il y a une autorité qui ne peut pas rétablir sa légitimité, même avec des balles. Elle ne peut plus faire régner que la terreur. Le mythe du Chili comme modèle d'un néolibéralisme calme et démocratique est détruit. Le duopole politique au pouvoir depuis trois décennies, qui se délitait depuis un certain temps, n'est plus capable de quoi que ce soit. Il n'y a plus que la violence étatique et une économie qui fonctionnent encore. Ce n'est pas rien. Mais les conditions ont changé. Désormais, il est très difficile pour le néolibéralisme d'avancer, et le jeu politique est complètement ouvert. Il y a beaucoup de confusion et peu de clarté politique parmi les forces du changement, mais la certitude la plus importante et la plus réjouissante est qu'après des décennies d'exclusion par les politiciens et les universitaires, il existe une disposition intuitive des masses au conflit de classes.

Santiago, le 23 octobre 2019

* Luís Thielemann, historien, est rédacteur de la revue Revista ROSA. Nicolás Román est journaliste, ancien dirigeant du mouvement étudiant. Cet article a été publié d'abord par l'hebdomadaire uruguayen Brecha n° 1770 du 24 octobre 2019 sous le titre " Las grandes alamedas, Crónica de la revuelta en Chile ». Nous le reprenons de Correspondencia de Prensa Boletin informativo. Traduit de l'espagnol par JM.

1. " Visages peints », allusion aux militaires argentins d'extrême droite qui ont tenté des coups d'État (ratés) entre 1987 et 1990 et qui se noircissaient les visages.

2. Après la publication de cet article, le vendredi 25 octobre plus d'un million de personnes ont manifesté dans tout le pays, dont au moins 820 000 au centre de Santiago. Le lendemain le président Pi±era annonçait un remaniement ministériel, se séparant de son cousin qui avait été ministre de l'Intérieur, et parlait d'une levée de l'état d'urgence " si les conditions le permettent »… ce qu'il a été obligé de faire le 28 octobre à l'aube. Justine Fontaine, correspondante de RFI à Santiago, écrit le 28 octobre 2019 : " En l'espace d'une dizaine de jours, plus de 3 000 personnes ont été arrêtées, certaines disent avoir été torturées par la police et près de 1000 ont été blessées, notamment par des armes à feu. D'après la justice chilienne, quatre personnes au moins auraient été tuées par des militaires. Plusieurs personnes assurent avoir été torturées par la police. »