Le Soudan n’est aujourd’hui pas seulement le champ de bataille où s’affrontent deux factions militarisées. Il est également le cimetière des hypocrisies régionales et internationales ainsi qu’un cas concret du phénomène du sous-impérialisme.

Un pays sous-impérialiste est un pays qui, sans être une grande puissance impérialiste, agit dans le sens des puissances impérialistes et se comporte dans sa région comme un impérialisme. Et justement, la guerre qui ravage le Soudan depuis avril 2023 ne se réduit pas à une tragédie soudanaise, elle est la manifestation d’un ordre mondial dans lequel les intérêts financiers, l’influence militaire et les affiliations stratégiques comptent davantage que la vie des populations et que les aspirations démocratiques. Au cœur de cette configuration se trouvent les Émirats arabes unis.

Le rôle des Émirats au Soudan n’a rien d’une anomalie. Il fait partie intégrante d’un projet cohérent, abondamment financé et d’envergure régionale : une politique sous-impérialiste qui combine extraction économique, construction d’alliances autoritaires et contre-révolution, derrière le paravent d’une diplomatie sophistiquée et de partenariats internationaux. Le Soudan, pour son malheur, en est l’un des principaux laboratoires.

Du printemps arabe à la révolution de Décembre : une menace pour l’ordre émirati

Les racines du rôle destructeur des Émirats au Soudan remontent à plus d’une décennie. En 2011, les Émirats (avec l’Arabie saoudite) considèrent le Printemps arabe comme une menace existentielle pour les régimes autoritaires de la région et pour leur propre mode de gouvernement – une monarchie rentière reposant sur la coercition, la corruption et l’étouffement de la contestation. La chute de Ben Ali en Tunisie et celle de Moubarak en Égypte, et la montée de mouvements démocratiques en Libye, au Yémen et à Bahreïn, sont pour les dirigeants émiratis les signes avant-coureurs d’une tempête qui doit être contenue à tout prix.

Les Émirats deviennent alors une force qui n’est pas simplement réactionnaire, mais activement contre-révolutionnaire. En Égypte, ils financent le coup d’État qui amène au pouvoir Abdel Fattah al-Sissi et aident à la reconstruction de l’appareil répressif égyptien. En Libye, ils soutiennent la guerre que mène Khalifa Haftar contre le gouvernement reconnu internationalement, guerre qui mène à une division de fait du pays. Et au Soudan, les Émirats tissent des liens étroits avec le régime d’Omar el-Béchir et, dans les années qui suivent, renforcent leur alliance avec les Forces de soutien rapides (FSR). Les FSR, groupe paramilitaire, sont les successeurs des milices janjawids qui, pour le compte du régime d’Omar el-Béchir, ont commis des atrocités contre les civil·es et les rebelles au cours des années 2000.

La révolution populaire soudanaise de décembre 2018, qui aboutit au renversement d’Omar el-Béchir en avril 2019, remet directement en question le projet régional des Émirats. La révolution est démocratique, dirigée par des civils et explicitement opposée aux militaires. Les Émirats se retrouvent face à un dilemme : comment maintenir leur influence au Soudan sans apparaître comme ouvertement hostiles à la révolution ?

Une solution élaborée est trouvée : par la cooptation, la division et l’investissement militaire à long terme, en particulier dans les FSR.

L’ascension des FSR : un instrument de l’influence sous-impérialiste

Les Forces de soutien rapide, sous le commandement de Mohamed Hamdan Daglo dit « Hemedti », deviennent l’allié parfait pour les Émirats arabes unis. En avril 2019, Hemedti (aux côtés des dirigeants de l’armée et des services de sécurité) organise l’éviction d’Omar el-Béchir, de peur que le régime ne s’effondre face à la révolution. Abdel Fattah al-Burhan et Hemedti prennent la tête du Conseil militaire de transition, puis deviennent les chefs de file des militaires dans le gouvernement de transition qui doit diriger le pays pour une période de 39 mois.

Mais les relations des FSR avec les Émirats sont plus anciennes. En 2015, le régime d’el-Béchir envoie des combattants des FSR ainsi que de l’armée soudanaise pour participer, sous commandement émirati, à la guerre menée au Yémen par l’Arabie saoudite. En retour, Hemedti reçoit des armes, un soutien logistique et un appui diplomatique. Un échange qui combine sous-traitance militaire et légitimité politique.

Hemedti présente deux atouts essentiels. D’une part, sa capacité à pratiquer la violence : il représente une force prête à réprimer la contestation, à mener des guerres et à éliminer les concurrents. D’autre part, l’accès économique, en particulier au lucratif commerce de l’or, que les FSR contrôlent de plus en plus.

Entre 2013 et 2023, les FSR resserrent leur emprise sur l’extraction de l’or au Soudan, en particulier au Darfour et dans les autres régions périphériques du pays. Une grande partie de cet or est acheminée par contrebande aux Émirats, qui deviennent la principale destination de l’or du conflit soudanais. Cet or sape le pouvoir civil, finance des milices et renforce les seigneurs de la guerre.

Le coup d’État d’octobre 2021, couvert par les Émirats

Lorsque les Forces armées soudanaises (dirigées par Abdel Fattah al-Burhan) et les Forces de soutien rapide (dirigées par Hemedti) réalisent un coup d’État le 25 octobre 2021, c’en est officiellement fini de la transition démocratique au Soudan. Les Émirats ne condamnent pas, ils font de la diplomatie.

Dans ses déclarations publiques, Abou Dhabi appelle à la « retenue » et au « dialogue ». En coulisse, les Émirats maintiennent leurs liens tant avec al-Burhan qu’avec Hemedti, et jouent sur les deux tableaux tout en préservant leur capacité d’influence. Les FSR restent toutefois le principal instrument des Émirats, et leurs liens économiques, notamment par l’or, se resserrent encore.

Quand éclate la guerre civile, en avril 2023, entre les Forces armées soudanaises et les FSR, il n’y a rien d’étonnant à ce que les troupes de Hemedti soient singulièrement bien équipées, coordonnées et résistantes. Si les FSR parviennent à s’emparer de larges portions de Khartoum et d’autres régions du centre et du sud du Soudan, si elles réussissent à piller des infrastructures et à asseoir leur contrôle sur le Darfour, c’est en grande partie grâce au soutien extérieur qu’elles ont reçu au cours des années précédentes et, surtout, depuis le début de la guerre.

Le sous-impérialisme émirati en Afrique : ports, or et bras armés

Le Soudan n’est pas le seul théâtre dans lequel les Émirats ont exporté leur influence par des moyens militaires, économiques et politiques. Au cours des quinze dernières années, les Émirats ont étendu leur présence économique en Afrique en investissant dans les ports, les aéroports et les projets d’infrastructures. Ces initiatives ne sont pas seulement guidées par des intérêts économiques, elles servent également à étendre l’influence du pays. Les Émirats ont signé d’importants accords de coopération militaire et réalisé des investissements significatifs dans les domaines des terres agricoles, des énergies renouvelables, des mines et des télécommunications, ce qui fait d’eux un acteur important de la géopolitique régionale.

Les Émirats, pays périphérique qui adopte un comportement impérialiste au sein de sa région tout en restant dépendant des États-Unis (c’est-à-dire d’une puissance impérialiste de premier plan), illustrent la transformation actuelle en États sous-impérialistes de nombreuses puissances régionales.

Les Émirats cherchent à développer une influence qui se passerait de règles et une puissance qui n’aurait aucun compte à rendre. La fragmentation et la faiblesse des institutions dans des pays comme le Soudan, la Libye et le Yémen, ainsi que l’indifférence internationale vis-à-vis de leur situation, fournissent un terreau fertile à l’ingérence émiratie.

Au Soudan, cette stratégie a pris un tour particulièrement violent, du fait à la fois de l’importance de ces enjeux (or, position géopolitique, influence politique sur l’un des plus grands pays d’Afrique) et de la révolution soudanaise, dont l’avenir était plein d’incertitude. Les FSR, avec leur attitude d’armée privée exerçant des prérogatives d’État, étaient un partenaire idéal pour les Émirats.

La guerre de 2023 : un bain de sang par procuration dont les Émirats s’exonèrent

En 2023, tandis que la guerre entre les Forces de soutien rapide et l’armée soudanaise s’intensifiait, les FSR ont pu tirer parti de stocks de fournitures, de chaînes logistiques et de lieux sûrs dans la région. Autant d’éléments caractéristiques d’un soutien extérieur. Le rôle des Émirats arabes unis dans la guerre a été mis en évidence, à de nombreuses reprises, par des organisations de défense des droits humains, par des journalistes et par des militant·es soudanais·es. Pourtant, pas un seul responsable émirati n’a été sanctionné. Aucune pression n’a été exercée pour qu’Abou Dhabi arrête les transferts d’or ou d’armes.

Au contraire, les institutions internationales, notamment le conseil de sécurité de l’ONU, sont restées paralysées, invoquant pour se justifier un blocage géopolitique et un manque de clarté. Et ce sont les civil·es soudanais·es qui en ont payé le prix.

Les pourparlers et les conférences pour la paix qui ont eu lieu à Djeddah, à Addis-Abeba, au Caire, à Bahreïn, à Genève et à Londres ont fait long feu. Ces initiatives ont souvent exclu les voix civiles, tout en offrant l’opportunité aux factions militaires de redorer leur blason. Les FSR ont continué à être légitimées par des médias internationaux, tandis que leurs crimes de guerre étaient relativisés ou mis sous le tapis.

De la révolution à la guerre : la lutte des Soudanais·es contre le sous-impérialisme

Ne voir la guerre civile actuelle que comme un affrontement entre deux généraux, c’est ignorer la lutte que mène le peuple soudanais depuis des décennies contre les gouvernements militaires et l’exploitation étrangère, et contre le système international qui les rend possibles.

Quand les Soudanais·es se sont soulevé·es en décembre 2018, leurs revendications ne se limitaient pas au renouvellement du personnel dirigeant. Ils et elles exigeaient une transformation complète de l’État : la liberté, la paix, la justice sociale, un gouvernement civil et que les dirigeants rendent des comptes. Le slogan « liberté, paix et justice » n’était pas rhétorique : sa portée était révolutionnaire, et c’est par des balles, des arrestations, des massacres et par la trahison que le pouvoir y a répondu.

Les comités de résistance, les groupes de femmes, les syndicats et les associations professionnelles ont poursuivi leur travail militant durant la période de la transition et même après le coup d’État d’octobre 2021. Ces organisations ont refusé d’accepter l’autorité militaire, ont rejeté les accords de normalisation que l’on cherchait à leur imposer de l’extérieur, et ont maintenu l’idée que la démocratie doit venir du peuple, pas de sommets internationaux ou de factions armées. Leur vision a été exprimée dans des documents de référence, notamment des chartes et des communiqués de presse, ainsi que dans des slogans habilement composés et scandés lors des manifestations pacifiques.

Cette résistance par en bas constituait une menace à la fois pour les élites soudanaises et pour les puissances régionales telles que les Émirats, qui préfèrent un Soudan soumis qui exporte de l’or et des mercenaires, plutôt que des idées et des révolutions. Le modèle égyptien de gouvernement militaire, soutenu par l’argent du Golfe et la tolérance de l’Occident, s’était imposé comme l’une des réponses contre-révolutionnaires essentielles face au Printemps arabe de 2010-2011. Il s’agissait donc de reproduire au Soudan ce modèle égyptien, mais la jeunesse soudanaise s’y est fermement opposée.

Davantage qu’un simple conflit entre les FSR et les Forces armées soudanaises, la guerre en cours est par de nombreux aspects une guerre contre-révolutionnaire contre le peuple soudanais. Les deux camps s’en sont pris à des civil·es, ont fait obstacle à l’aide humanitaire et ont essayé d’instrumentaliser la société civile, et l’un comme l’autre ont été protégés (directement ou indirectement) par des acteurs internationaux qui ne souhaitent pas que les choses changent.

Démasquer le rôle des Émirats : l’or, les armes et la géopolitique

À l’heure qu’il est, les preuves ne laissent plus de doute : de l’or est acheminé jusqu’à Dubaï depuis des zones sous contrôle tant des Forces de soutien rapide que de l’armée soudanaise, et ce trafic alimente des réseaux illégaux et finance le conflit. Les livraisons d’armes, qui passent par la Libye, le Tchad, l’Ouganda, la République centrafricaine et le Kenya, entre autres, démontrent qu’une chaîne d’approvisionnement continue et délibérée alimente les troupes d’Hemedti. Les Émirats ont également permis l’évacuation de soldats des FSR vers leurs hôpitaux. Parallèlement à cela, ils ont mené des campagnes diplomatiques, politiques et de communication visant à présenter les FSR comme un acteur politique légitime et à soutenir les efforts de leur gouvernement parallèle.

Il ne s’agit pas là de complicité passive, mais d’une intervention sous-impérialiste active. Les Émirats ne sont pas un État du Golfe neutre qui chercherait à parvenir à la paix. Ils sont un acteur du conflit et agissent via un intermédiaire, les FSR, tout en continuant à démentir leur implication.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la communauté internationale sont complices par leur silence

Malgré l’abondance de preuves que les Émirats soutiennent les FSR et ont fragilisé la transition démocratique, la réaction internationale est faible, si ce n’est complice. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Union européenne et de nombreux pays européens ont certes appelé à des cessez-le-feu et à la protection des civils, mais aucun n’a imposé de sanctions contre les profiteurs de guerre ou les trafiquants d’or, qu’ils soient émiratis ou étrangers.

Pourquoi donc ?

La réponse tient à la realpolitik et à la condamnation sélective. Les Émirats sont un partenaire stratégique de l’Occident. Ils achètent des armes, collaborent de façon importante avec le régime génocidaire israélien, sont un intermédiaire pour le renseignement et sont un important centre financier. Ils ont hébergé des bases militaires américaines, ont participé à des opérations antiterroristes et ont fortement investi dans les économies occidentales. Bref, ils sont trop utiles pour être sanctionnés.

Au cours des derniers mois de l’administration Biden, certain·es parlementaires américain·es ont mené une bataille pour mettre fin aux ventes d’armes aux Émirats, face à l’accumulation de preuves montrant qu’Abou Dhabi, malgré ses dénégations, armait les FSR. La Maison Blanche avait initialement accepté de vérifier si les Émirats respectaient leurs obligations, mais un rapport de janvier 2025 a confirmé la poursuite du soutien émirati aux FSR. Ces parlementaires ont donc réintroduit le projet de loi Stand Up for Sudan (« Soutenons le Soudan ») qui proposait d’interdire les exportations américaines d’armes aux Émirats tant qu’ils soutiendraient matériellement les FSR, arguant que l’influence des États-Unis devait servir à stopper la guerre et le génocide en cours.

Le 5 mai, la Cour internationale de justice (CIJ) a rejeté la plainte du Soudan, qui accusait les Émirats de violer la convention de Genève sur le génocide et de financer les FSR. Partant du fait que les Émirats avaient, lors de la signature de la convention, formulé une réserve quant à la compétence de la cour, la CIJ a jugé qu’elle n’était pas compétente et n’a donc pas étudié les accusations du Soudan.

Le 22 mai, le Département d’État américain a accusé les Forces armées soudanaises d’avoir utilisé des armes chimiques dans leur guerre contre les FSR et a annoncé de nouvelles sanctions, notamment des restrictions des exportations et des mesures financières. Cependant, le gouvernement américain n’a apporté aucune preuve publique de ces allégations et n’a pas respecté les procédures de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (organisation dont fait partie le Soudan, qui siège même à son conseil exécutif).

Cette accusation semble être le dernier exemple en date de la façon dont la politique étrangère de Trump, dans son second mandat, devient explicitement transactionnelle et corrompue. L’annonce a suivi une visite en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats durant laquelle Trump a cherché à conclure des accords d’investissements pour les États-Unis, mais durant laquelle il aurait également cherché à développer ses propres intérêts économiques et ceux de sa famille dans la région. Cela fait longtemps que de nombreux·ses spécialistes affirment que la guerre au Soudan s’est transformée en conflit par procuration, avec d’un côté les Émirats qui soutiendraient les FSR et de l’autre l’Arabie saoudite qui soutiendrait les Forces armées soudanaises. Et alors que l’attention et la pression internationales mettent de plus en plus en lumière le rôle des Émirats dans la guerre et le génocide en cours, il semble que l’administration Trump utilise ces accusations contre l’armée soudanaise comme une diversion et un moyen de contrebalancer le débat public. Par ce biais, le régime trumpiste espère se maintenir à égale distance du duo Émirats/RSF et Arabie saoudite/armée soudanaise.

On ne peut éviter les parallèles avec des événements passés, notamment le bombardement décidé par l’administration Clinton en 1998, en pleine affaire Lewinsky, contre l’usine pharmaceutique d’al-Chifa au Soudan. Les États-Unis avaient affirmé que l’installation produisait des armes chimiques et était liée à Oussama ben Laden, mais les enquêtes ultérieures n’ont guère apporté de preuves en ce sens et nombre d’expert·es ont conclu que l’usine était civile. Cela rappelle également l’invasion en 2003 de l’Irak, sous le prétexte de la présence d’armes de destruction massive. Ces allégations se sont révélées être de pures inventions.

Ce qui précède ne doit pas être compris comme une tentative d’absoudre l’armée soudanaise des crimes de guerre qu’elle a commis contre les civil·es lors de ce conflit ou durant le reste de son histoire. Il s’agit plutôt de mettre en lumière les manigances de l’administration Trump visant à renforcer ses liens avec les pays du Golfe en renversant les termes du débat, alors qu’elle ne parvient pas à mettre fin à la guerre.

Les civil·es soudanais·es paient le prix du silence

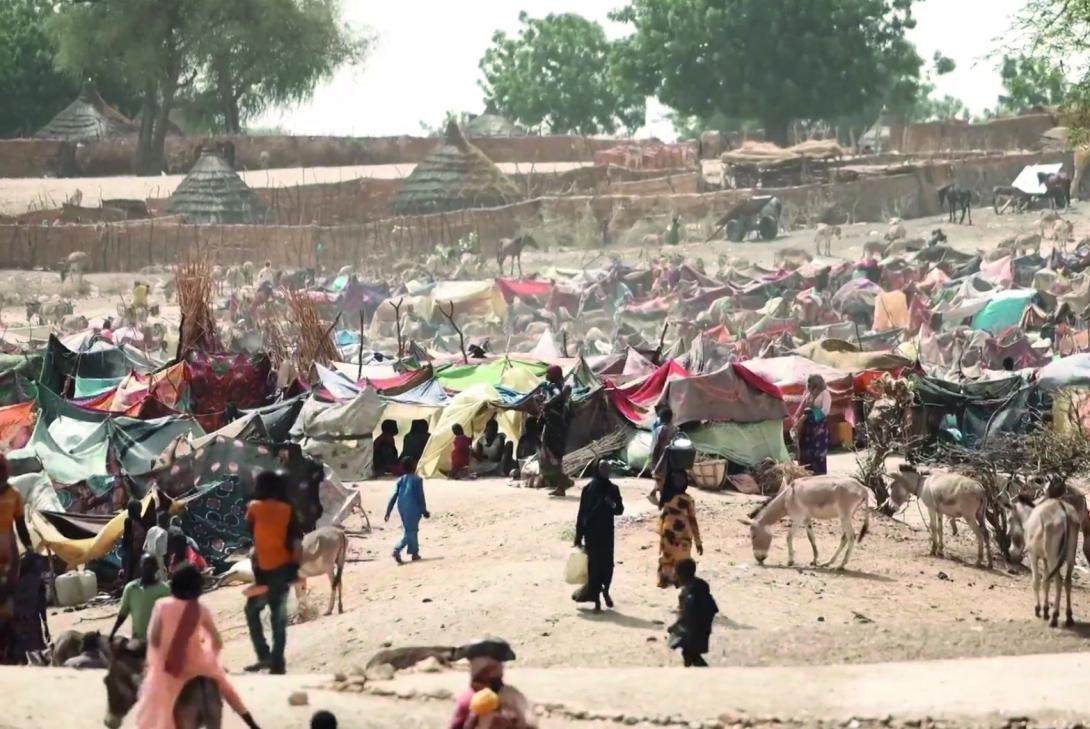

Les conséquences du silence international ne sont pas théoriques, elles sont d’une brutalité bien réelle. Les mort·es se comptent par centaines de milliers. Les déplacé·es sont des millions, et beaucoup d’entre elles et eux doivent vivre dans des camps insalubres par-delà les frontières ou dans des villes assiégées. Les infrastructures du pays, notamment les universités, les hôpitaux et les institutions culturelles, ont été systématiquement détruites, dans ce qui s’apparente à une guerre délibérée menée contre la société soudanaise. Des témoignages indiquent l’ampleur des violences sexuelles qui sont commises, et montrent qu’une des méthodes de guerre des FSR est de cibler les femmes et les jeunes filles.

Cependant, la résistance soudanaise n’a pas disparu. Elle s’est adaptée, s’est décentralisée et a repris contact avec ses alliés internationaux. Des Soudanais·es ordinaires, dans le pays comme à l’étranger, assurent une aide humanitaire précieuse et s’occupent de la santé et de l’éducation. Ils et elles font un travail militant, documentent les faits et exigent justice. Ils et elles ont besoin de solidarité et plutôt que de charité ; de sanctions contre les coupables plutôt que d’expressions de sympathie.

Ce qu’il faut faire : passer à l’action

Pour arrêter la guerre au Soudan et empêcher de nouvelles guerres, il faut s’en prendre à la fois aux acteurs locaux et à leurs soutiens internationaux. Il s’agit entre autres de sanctionner toutes les entités étrangères qui financent et arment les FSR, notamment les entreprises et personnes impliquées aux Émirats arabes unis. Il faut également dénoncer et interrompre le trafic d’or, notamment ses filières qui passent par Dubaï et ses liens avec le financement des FSR. Une enquête doit être menée sur le rôle des Émirats dans les livraisons d’armes et des mécanismes internationaux doivent être mis en place pour bloquer cette chaîne d’approvisionnement. Tout aussi important est le soutien aux initiatives civiles soudanaises, comme les structures d’urgences médicales, les comités de résistance, les corridors humanitaires, la documentation des crimes par les victimes et les médias indépendants. Enfin, nous devons remettre en cause la logique politique de l’alliance entre l’Occident et le Golfe, qui traite les Émirats et l’Arabie saoudite comme des partenaires intouchables : les partenariats stratégiques ne doivent pas se payer en vies humaines.

L’enjeu ne se limite pas au Soudan. Il reflète la vision du monde voulue et propagée par les tyrans, un monde où l’autoritarisme est sous-traité et où l’impérialisme a un visage régional. Si le sous-impérialisme est victorieux au Soudan, il s’étendra en Afrique, au Moyen-Orient et au-delà.

Un autre avenir reste possible. Les mouvements révolutionnaires au Soudan, avec leur exigence inébranlable de gouvernement civil et de justice sociale, portent une alternative puissante, fondée sur la légitimité populaire, les principes démocratiques et la solidarité transnationale. Pour que cet avenir se réalise, il faudra plus que des déclarations de soutien aux acteurs civils soudanaiss. Nous devons mener une confrontation critique avec les systèmes politiques et économiques internationaux qui nourrissent l’autoritarisme et les interférences étrangères. Tout effort dans ce sens doit commencer par une compréhension lucide de ces réalités et par un engagement ferme en faveur de la justice, un engagement qui refuse d’être dénaturé par des intérêts stratégiques ou des affiliations géopolitiques.

Publié par Spectre. Traduit par nos soins.

Le 15 août 2025