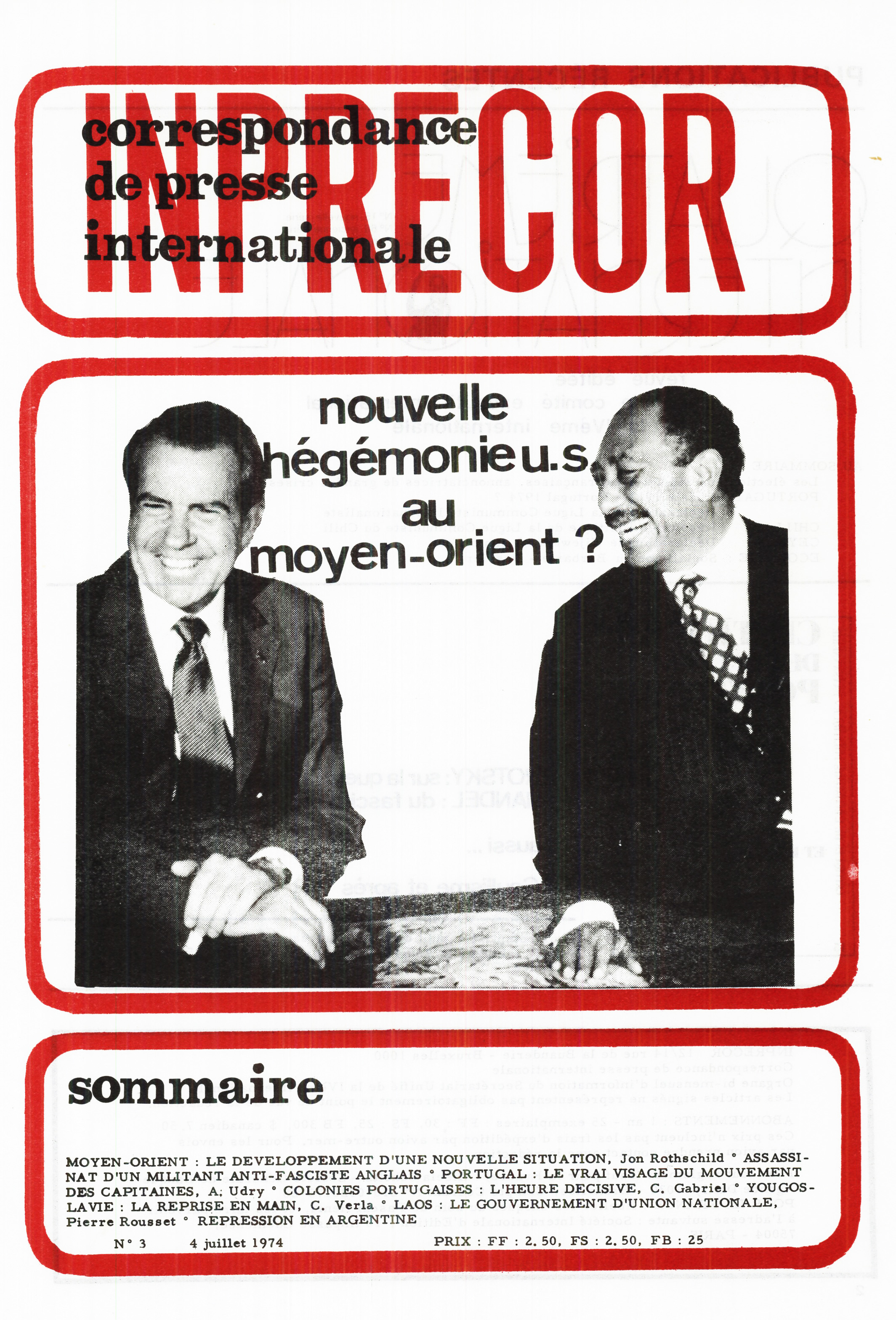

Les officiels égyptiens estiment la foule qui a acclamé Richard Nixon, lors de son arrivée au Caire le 12 juin, à 2 millions de personnes. Le gouvernement Sadat n’avait rien laissé au hasard afin d’assurer que le président U.S. — même si celui-ci devait limiter ses apparitions américaines à des auditoires sélectionnés de marchands de voitures d’occasion et autres parasites capitalistes — soit correctement reçu dans la capitale égyptienne. Les travailleurs avaient reçu un congé payé pour remplir les rues le long du passage de Nixon, les écoles avaient été fermées et les mass media pressaient la population du Caire tout entière à aller saluer « l’homme de la paix », qui, il y a huit mois seulement, fournissait à l’armée israélienne le matériel nécessaire pour défendre les conquêtes de son agression de Juin 1967. On avait même suspendu des banderoles en anglais : « Longue Vie à Nixon, l’homme de la paix », « Nous faisons confiance à Nixon ! » et « Dieu aime Nixon ! » étaient les plus nombreuses, la dernière reléguant Allah à une catégorie encore plus exclusive.

Mais, malgré le caractère soigneusement orchestré de l’accueil, et malgré le fait indéniable que Nixon a essayé d’utiliser la pompe et l’éclat de son voyage dans les pays arabes afin de renforcer sa situation toujours plus précaire aux États-Unis mêmes, l’ampleur des foules, l’ampleur des mesures prises par les gouvernements syrien et égyptien pour satisfaire leur invité, et les accords et déclarations signés au Caire, à Jidda, à Damas et à Jérusalem, tout annonce une nouvelle situation politique au Moyen-Orient. Il est probable, en fait, que cette nouvelle situation impliquera des changements dans l’équilibre des forces au Moyen-Orient tout aussi importants que ceux déclenchés par la victoire israélienne de Juin 1967. Les effets précis de tous les éléments formant cette nouvelle situation n’apparaîtront peut-être pas clairement pendant toute une période. Mais on peut déjà esquisser quelques-uns des principaux éléments : un changement des rapports de forces entre Israël et les régimes arabes; un changement des rapports de force entre le régime israélien et l’impérialisme américain; un accroissement, même temporaire, du prestige des gouvernements égyptien et syrien ; un déclin de l’influence du Kremlin dans la région; une nouvelle pénétration de la région par le capital U.S. et, en conséquence, un accroissement de l’influence politique de Washington aux dépens, non seulement de Moscou, mais également des concurrents européens de l’impérialisme américain. Tous ces facteurs entraîneront à leur tour des changements intérieurs importants dans la plupart des États de la région. Au lendemain de l’agression israélienne de 1967, on assista à la montée de la résistance palestinienne, qui devint un facteur déterminant de la vie politique du Moyen-Orient. Et la façon dont la résistance palestinienne riposta au lendemain de la guerre d’Octobre aura un effet significatif sur l’évolution future du Moyen-Orient. La riposte palestinienne, du fait de son importance et de sa complexité, mérite d’être abordée séparément. Mais cette riposte ne peut pas être clairement comprise sans un examen de la situation objective dans laquelle le mouvement palestinien — et le mouvement révolutionnaire dans tout le Moyen-Orient — devra opérer.

La guerre d’Octobre et la « Solution pacifique »

Au début 1970, Gamal Abdel Nasser, alors chef de l’État égyptien, lança une « guerre d’usure » contre les forces israéliennes campant sur la rive Est du canal de Suez. Son but n’était pas de chasser les occupants de la péninsule du Sinaï, mais d’exercer une pression suffisante sur l’État sioniste pour l’obliger à faire des concessions qui permettraient au Caire d’ouvrir des négociations avec la possibilité de réaliser un retrait partiel des Israéliens. La guerre d’usure est la pire des batailles à mener pour l’État israélien. Elle n’offre aucune chance de percées éclatantes dont le commandement militaire israélien a le secret. Elle coûte cher, dans la mesure où le matériel s’use sans donner la moindre compensation militaire ou le moindre gain politique. Et elle entraîne des pertes en hommes, qui pèsent rapidement lourd dans un pays ayant une population de moins de 3 millions d’habitants.

Le régime israélien répondit à cette guerre d’usure de Nasser en lançant des raids aériens très en avant dans la Vallée du Nil, frappant, en plus des cibles militaires, des usines et des quartiers ouvriers. Ces raids contre des cibles civiles, combinés à la montée de la résistance palestinienne, qui devenait le second secteur de la révolution coloniale le plus actif (après le Vietnam) et la croissance du terrorisme israélien contre les populations arabes des zones occupées, commencèrent à ronger le soutien international dont l’État sioniste bénéficiait jusqu’alors. Parallèlement le gouvernement égyptien acheta des missiles anti-aériens très modernes à l’Union Soviétique, ce qui rendit les raids israéliens de plus en plus coûteux. Tandis que la guerre d’usure se prolongeait, la classe dominante américaine élabora un « plan de paix » pour le Moyen-Orient. Ce plan, qui reçut le nom de William Rogers, secrétaire d’État américain à l’époque, comportait un cessez-le-feu entre les régimes arabes et Israël et l’ouverture de négociations visant à arranger un retrait israélien de certains territoires arabes occupés depuis Juin 1967; en échange, les gouvernements arabes devaient reconnaître la légitimité de l’État israélien. Un aspect secondaire, et pas toujours exprimé clairement du plan Rogers parlait de la possibilité de l’établissement d’un État-croupion palestinien sur la rive Ouest du Jourdain après le retrait israélien.

Le gouvernement de Nasser accepta en principe le plan Rogers et il fut mis fin à la guerre d’usure. Des secteurs de la classe dominante israélienne, inquiets de la croissance de la résistance palestinienne, étaient également prêts à l’accepter, voyant dans ce plan un moyen d’échanger des petites bandes de terre pour une assurance à long terme contre la menace croissante pour le sionisme que représentait la révolution arabe et sa composante la plus active, la résistance palestinienne. Mais la large majorité de la direction de la résistance palestinienne rejeta le plan qu’elle considérait, correctement, comme une tentative de liquider la cause palestinienne. Ce rejet du plan Rogers par les Palestiniens, combiné à la menace révolutionnaire que les feddayins représentaient en Jordanie amenèrent le roi Hussein à lancer une guerre d’extermination contre la résistance palestinienne en septembre 1970. Selon les calculs de l’impérialisme américain et des régimes arabes, la victoire de Hussein dans la guerre civile aurait dû permettre l’application de la « solution pacifique » au conflit israélo-arabe.

Mais, assez ironiquement, la victoire de Hussein condamna le plan Rogers. Une fois la puissance du mouvement palestinien brisée totalement, les dirigeants israéliens n’avaient plus aucune raison de rendre les territoires. Tel Aviv durcit donc sa position. De plus, la défaite des Palestiniens déclencha un tournant politique général à droite dans tout le monde arabe. Dans une situation où le pouvoir d’Israël apparaissait comme absolu, où la guerre d’usure était terminée et le mouvement palestinien brisé, l’impérialisme U.S. ne voyait pas de raison particulière de ne pas se contenter du statu quo, surtout à un moment où sa préoccupation centrale était l’aggravation de la situation en Indochine. Le plan Rogers fut donc mis de côté. Washington ne fit aucun effort pour imposer — et même proposer — une « solution pacifique ».

Ainsi, pendant les années 71, 72 et la plus grande partie de 73, les régimes arabes furent pris dans une situation de « ni guerre ni paix ». La puissance militaire de l’Égypte et de la Syrie fut renforcée par les armements soviétiques les plus modernes. Mais ni le Caire ni Damas n’avaient assez de forces — sans parler de la volonté — pour tenter de déloger les troupes d’occupation israéliennes par la force. Parallèlement, le mouvement des masses commença à se développer en Égypte. En 1972 et 1973 les grèves et les manifestations étudiantes au Caire et à Alexandrie entraînèrent des affrontements importants avec la police. A Helwan, centre de l’industrie textile égyptienne, des grèves se développèrent dans le secteur public et dans le secteur privé. L’avant-garde du mouvement syndical commença à tisser des liens avec les étudiants radicalisés, et certains commencèrent à formuler des critiques de la politique et de l’idéologie nassériennes. L’économie égyptienne, tout comme l’économie de la plupart des pays capitalistes sous-développés, souffrait tout particulièrement de la crise internationale de l’économie capitaliste. Les masses arabes demandaient que « leurs » gouvernements prennent des mesures pour liquider les séquelles de l’agression israélienne de 1967. Le prestige de Sadat avait sombré si bas dans le monde arabe que son nom sonnait comme une blague de la Vallée du Nil au Golfe arabique. Une nouvelle formule devenait populaire dans la langue arabe : quand quelqu’un faisait une déclaration considérée comme une exagération absurde ou une vantardise stupide, on lui répondait en lui demandant « Pour qui te prends-tu Anwar el-Sadat ? »

Dans de telles conditions, aucun régime arabe ne pouvait abandonner ouvertement et accepter un accord de capitulation avec Tel Aviv. Le régime de Sadat fit tous les efforts possibles pour offrir des concessions à l’impérialisme U.S. afin de l’amener à exercer une certaine pression sur l’État israélien, l’exemple le plus frappant étant son expulsion des techniciens militaires soviétiques qui travaillaient en Égypte. Mais cela ne réussit pas. A l’automne 1973, le gouvernement de Sadat était au bord de l’écroulement, quand même des secteurs de l’armée commencèrent à se retourner contre le régime.

La perspective de lancement d’une « guerre de libération » étant exclue du fait de la nature même des régimes égyptiens et syriens, et l’acceptation ouverte de la demande faite par les israéliens d’une capitulation manifeste étant exclue du fait du risque probable d’une réaction révolutionnaire de masse, la « solution pacifique », tout comme le régime de Sadat, semblait dans une impasse.

La guerre d’Octobre fut déclenchée pour résoudre ce dilemme. Le but de cette guerre était la « paix ». Il s’agissait d’une action militaire visant à stimuler une activité diplomatique que des actions moins drastiques n’avaient pas réussi à déclencher. Le but des gouvernements égyptien et syrien était de canaliser la montée du mécontentement populaire et, en même temps, de forcer l’impérialisme américain à intervenir dans le conflit pour faire pression pour que Tel Aviv abandonne son attitude ultra-arrogante, pour résoudre le « problème palestinien » litigieux, et pour déverser une aide économique massive dans les économies chancelantes des États arabes non producteurs de pétrole.

Et les résultats de la guerre

Militairement, la guerre d’Octobre fut une défaite pour les régimes arabes. L’armée israélienne pénétra plus avant en Syrie. Sur le front égyptien, alors que les troupes égyptiennes furent capables de reprendre un peu de territoire à l’Est du canal de Suez, la percée israélienne dans le secteur central du canal et l’enclave créée sur la rive Ouest permirent effectivement d’encercler la Troisième Armée Égyptienne dans le secteur Sud de la rive Est du canal. Si le cessez-le-feu n’avait pas été appliqué, il est probable que la Troisième Armée Égyptienne aurait été détruite, ce qui aurait été un premier pas permettant à l’État-Major sioniste de tourner son attention vers la Deuxième Armée Égyptienne dans le secteur Nord du canal. Mais la situation purement militaire doit être resituée dans le contexte politique des besoins de l’État sioniste. Depuis sa fondation en 1948, cet État a pu, avec une liberté quasi-totale, déterminer le développement des évènements militaires dans la région. Il a pu décider quel territoire saisir et quand; il a pu décider de frapper impunément dans n’importe quel coin du monde arabe. La démonstration permanente de cette capacité a été — et continuera à être — la pierre angulaire de la politique sioniste. Ainsi, le fait que les armées arabes remportèrent quelques succès au début de la guerre, que certains de ces succès étaient maintenus à la fin de la guerre sur le front égyptien, et que l’armée syrienne (considérée comme la plus faible des armées arabes par l’État-Major israélien) ait pu mener une guerre d’usure pendant plusieurs mois après le cessez-le-feu d’octobre, déplaça légèrement les rapports de forces israélo-arabes en faveur des régimes arabes. Il n’y a aucun doute que l’incapacité de Tel Aviv à écraser de façon décisive les armées égyptienne et syrienne comme cela fut le cas en 1967 est un des facteurs qui permit de remettre à l’ordre du jour la « solution pacifique ».

En même temps la guerre déplaça quelque peu les rapports de force entre Tel Aviv et Washington en faveur de cette dernière. Là également, il faut replacer ce changement dans le cadre des besoins de la politique sioniste. S’il est vrai que le régime israélien a toujours été un allié subordonné de Washington, il est important de ne pas assimiler la position du régime sioniste à celle d’un régime fantoche des États-Unis comme celui de Saigon. La classe dominante israélienne a une véritable base sociale. Elle est appuyée par la vaste majorité de la population juive israélienne, qui est, en grande partie de composition prolétarienne. Donc, les intérêts de la classe dominante israélienne, s’ils épousent généralement ceux de l’impérialisme américain, ne sont pas du tout identiques à ceux-ci. Dans le passé — spécialement depuis 1967 – le gouvernement israélien a été capable de traiter avec Washington dans une position de force. L’impérialisme américain n’avait tout simplement pas d’autre choix que celui de maintenir l’État israélien comme le seul flic contre-révolutionnaire possible dans cette région. La classe dominante toute entière des États-Unis, même la section dont les principaux intérêts économiques reposent dans le monde arabe, a été unanime pour apporter son soutien inconditionnel à la machine militaire israélienne. Cela a signifié que Washington a eu peu de moyens de pression sur le gouvernement israélien quand des conflits d’intérêt ont pu apparaître. Le seul moyen de pression sérieux de l’impérialisme U.S. — refuser des armes ou de l’aide à Tel Aviv – aurait été tout aussi préjudiciable aux intérêts de Washington qu’à ceux de Tel Aviv. Cette situation a été partiellement modifiée par la guerre d’Octobre. Il est absolument clair, par exemple, que le régime israélien ne voulait pas accepter le cessez-le-feu qui l’empêchait de poursuivre son offensive sur le front égyptien jusqu’au bout. Il brisa une fois le cessez-le-feu pour achever son encerclement de la troisième armée égyptienne. Il aurait aimé le briser une seconde fois pour détruire cette troisième armée. Mais comme Moshe Dayan l’observait tristement, il n’est pas facile d’aller contre la volonté d’un pays qui vous fournit le matin les munitions que vous allez utiliser l’après-midi. Si, comme nous allons le voir, l’impérialisme américain n’a en aucune mesure changé son engagement à défendre l’État sioniste et à l’équiper avec une force armée qui puisse être utilisée avec succès contre la révolution arabe, il est non moins vrai que Washington est maintenant dans une position beaucoup plus forte qu’avant la guerre d’Octobre pour imposer ses revendications aux dirigeants israéliens.

Ces deux facteurs — l’ascendance accrue de Washington sur Tel Aviv et le changement des rapports de force entre Israël et les États arabes — ont permis aux gouvernements égyptien et syrien de s’engager dans une formidable campagne de mystification visant à présenter les séquelles de la guerre d’Octobre comme des pas en avant vers la libération de la Palestine et Sadat comme un Saladin des temps modernes personnifiant les espoirs de toute la nation arabe. Un des aspects de cette mystification a été de répandre la rumeur que le gouvernement américain avait quelque peu modifié son engagement envers l’État sioniste, qu’il est maintenant intéressé à distribuer librement son aide économique aux peuples arabes. La remontée temporaire du prestige de Sadat lui a permis d’achever son tournant vers l’impérialisme américain sous prétexte qu’il n’est pas en train de vendre les aspirations des masses arabes mais au contraire d’aider à les satisfaire.

Tous ces éléments forment la toile de fond du voyage de Nixon au Moyen-Orient. L’accueil chaleureux dont il bénéficia reflète la confluence actuelle d’intérêts entre l’impérialisme américain et les classes dominantes arabes.

La nouvelle offensive de Washington

L’objectif central de la classe dominante américaine avec le processus de paix actuellement en cours au Moyen-Orient est de récupérer le terrain qu’elle a perdu dans la région à la fin des années 60 et au début des années 70, et d’étendre son influence dans la région, en renforçant cette influence par l’établissement de liens de dépendance économique et politique entre les États arabes et Washington. Cela implique la réduction de la puissance et de l’influence soviétique et le renforcement du contrôle U.S. sur les États producteurs de pétrole, notamment l’Arabie saoudite, afin d’opérer ces gains économiques aux frais de l’impérialisme européen. Le coût de cette opération américaine ne sera pas supporté par la classe capitaliste U.S. mais par la forteresse israélienne. En échange de l’expansion de l’influence économique et politique américaine, l’État sioniste devra faire certaines concessions territoriales.

Éric Rouleau résume ainsi, dans le Monde du 12 juin 1974, certains des objectifs actuels de la politique américaine au Moyen-Orient : « Supplanter l’URSS dans les pays où elle exerce encore une certaine influence; conquérir des nouvelles positions politiques et économiques; évincer éventuellement les concurrents européens, eux aussi à la recherche de marchés pour équilibrer leur balance du commerce et des paiements aucun objectif ne paraît désormais trop ambitieux aux stratèges américains. La conjoncture née de la guerre d’Octobre, il est vrai, les encourage. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Proche-Orient ont repris leur courbe ascendante. L’Égypte et la Syrie ont assoupli leurs législations pour attirer les capitaux étrangers : le gouvernement du Caire accorde généreusement des contrats d’exploitation pétrolière à des sociétés d’outre-atlantique. Et, en attendant de recevoir les 250 millions de dollars promis par Nixon pour reconstruire les villes du canal de Suez, des techniciens américains contribuent à déblayer la voie d’eau. »

Les investissements U.S. en Égypte commencent à devenir un secteur important d’investissement américain dans le monde sous-développé. On prévoit de construire cinq grands hôtels en Égypte (l’un d’entre eux sera dirigé par le frère de Nixon). La Banque d’Import-Export (Import-Export Bank) a accordé deux prêts à l’Égypte qui se montent à $ 180 millions. L’administration Nixon a proposé une aide gouvernementale de $ 250 millions au Caire. La déclaration signée par Nixon et Sadat le 14 juin sanctionnait les plans d’accroissement de la pénétration U.S. dans l’économie égyptienne. Dans cette déclaration Nixon affirme sa volonté d’« aider à renforcer la structure financière de l’Égypte », d’« aider à reconstruire les villes le long du canal de Suez », d’encourager les sociétés américaines à investir en Égypte, et de presser le Congrès d’approuver une aide plus importante au Caire. Une partie significative de la déclaration affirmait que Washington et le Caire « commenceront des négociations sur un accord de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire avec un contrôle garantissant son utilisation ». A la signature d’un tel accord, les États-Unis sont prêts à vendre des réacteurs et du combustible nucléaires à l’Égypte.

Henry Tanner souligne dans le New York Times du 15 juin : « D’ailleurs la vente de combustible nucléaire à l’Égypte va commencer immédiatement. La déclaration commune invite la Commission de l’Energie Atomique américaine à signer un accord provisoire avec l’Égypte couvrant cette vente en attendant la fin des négociations sur l’accord complet. » (Il faut souligner que l’Égypte possède déjà deux réacteurs atomiques qui lui furent fournis par l’Union soviétique. Le nouvel accord avec Washington libérera le Caire de toute dépendance vis-à-vis de Moscou pour le combustible nucléaire pour ces réacteurs.) Le 16 juin le quotidien égyptien Al-Ahram annonçait que les travaux de la première station atomique égyptienne construite avec l’aide américaine commenceraient en 1975. La station pourra fonctionner en 1981; elle coûtera $ 250 millions. On annonce que les travaux pour une deuxième station commenceront en 1977; ils seront terminés en 1983. Le deuxième réacteur sera équipé d’éléments pour adoucir l’eau de mer.

Des secteurs de la presse américaine ont réagi à l’accord égypto-américain en exprimant la crainte que Sadat ne reproduise la tactique d’Indira Gandhi et n’utilise les résidus du plutonium des réacteurs atomiques pour produire une bombe atomique. Cependant cette éventualité est l’aspect le moins important de l’accord. La chose réellement significative — mis à part l’effet symbolique et propagandiste de l’affaire, analogue à l’effet propagandiste réussi par le Kremlin quand il paya l’addition du barrage d’Aswan — est que cet accord établit des liens de dépendance économique à long terme entre Washington et le gouvernement égyptien. La construction des entreprises à elle seule, prendra près d’une décade. De plus, l’accroissement de la production d’électricité qui résultera des sous-produits des réacteurs fournira des éléments pour développer une infrastructure économique qui rendra les futurs investissements américains encore plus attirants et profitables.

Dans ce sens, l’Égypte offre un bien meilleur champ d’investissement pour l’impérialisme que bien d’autres pays capitalistes sous-développés. La classe ouvrière égyptienne n’est pas insignifiante numériquement; plus de 80 ans d’investissements impérialistes (depuis l’occupation britannique 1881) ont créé une infrastructure plus souple et extensive que celle qui existe dans la plupart des pays d’Asie et d’Amérique Latine, sans parler du reste de l’Afrique, et, finalement, il est habituellement plus facile, et plus rentable, pour les capitaux de se déverser dans des projets visant à reconstruire une industrie détruite par la guerre que de relancer totalement une nouvelle industrie. Les plans égyptiens pour reconstruire et agrandir le canal de Suez, pour reconstruire les villes du canal, et pour développer l’industrie touristique du pays, ne sont pas irréalistes du tout du point de vue du capitalisme égyptien et international. Pour la classe capitaliste américaine, ces projets représentent non seulement des possibilités de réaliser des profits, mais également une assurance politique que le régime égyptien ne sera pas en position de rompre avec Washington comme il le fit après la guerre de 1967. Pour Sadat, l’importation de capitaux américains apportera un double bénéfice. Tout d’abord le processus de reconstruction, financé en partie par le capital U.S. offrira une opportunité d’améliorer les problèmes de chômage et de logement en Égypte, dans la mesure où la population réfugiée concentrée au Caire et dans le reste du delta du Nil rejoindra ses villes le long du canal. Ensuite, le « boom » économique qui s’en suivra, spécialement s’il est accompagné de retraits supplémentaires des troupes israéliennes de la péninsule du Sinaï, pourra dévier le mécontentement des travailleurs et paysans égyptiens.

La convergence d’intérêts entre les régimes américain et égyptien se fonde donc sur la détermination de Sadat de s’arracher à sa situation économique et politique chancelante avec l’aide du capital U.S., et la détermination de l’impérialisme U.S. de prendre simultanément avantage du marché égyptien et de rétablir son influence politique dans le pays le plus important du monde arabe.

Le deuxième axe du projet de Pax Americana au Moyen-Orient de Washington passe par l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite et les émirats du Golfe arabique ont accumulé des sommes gigantesques avec leurs revenus pétroliers ces dernières années. Jusqu’ici ces sommes ont dormi dans les banques impérialistes. La crise monétaire internationale et la dévaluation de plusieurs devises occidentales ont largement réduit la valeur de ces fortunes. Cela a amené les États concernés à chercher des secteurs d’investissement plus rentables. La direction prise par ces investissements saoudiens a clairement profité à l’impérialisme américain. Le régime saoudien a proposé de faire des investissements dans l’industrie pétrolière américaine, projet qui correspond tout à fait aux besoins de capitaux de cette industrie pour son expansion. Une autre partie des capitaux saoudiens vont financer des projets en cours actuellement dans le monde arabe, en coopération avec l’impérialisme américain. (Le pipeline pour le pétrole allant de Suez à la Méditerrannée en est un exemple.)

The Economist du 22 juin soulignait cet aspect de l’alliance américano-saoudienne : « Il apparaît que la coopération entre l’Arabie saoudite et l’Amérique, annoncée il y a deux semaines, risque de devenir tout aussi importante qu’on l’avait soupçonné au départ. Les surprofits pétroliers de l’Arabie saoudite, qui seront bien plus importants que pour tout autre pays, seront largement recyclés via les États-Unis sous forme d’investissements et d’importation de marchandises et de services américains. Au cours des derniers mois, les officiels saoudiens ont radicalement révisé leur attitude traditionnellement conservatrice dans le domaine des investissements. Ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas continuer longtemps à investir leur surplus de capitaux dans des comptes à court terme et ils disent n’avoir fait cela que sur l’avis des banquiers occidentaux. Les Saoudiens veulent bientôt commencer à faire d’importants investissements dans des sociétés américaines sélectionnées, dans la propriété et la raffinerie du pétrole et dans des projets d’installations pétro-chimiques. La situation actuelle du marché américain des actions effraie pas mal d’investisseurs potentiels mais les Saoudiens, qui investiront à long terme, sentent là une affaire. Ils soulignent cependant qu’ils ne veulent pas jouer un rôle totalement passif, et ils vont pour cela, développer certaines banques arabes existant déjà, peut-être en créer de nouvelles, et peut-être vont-ils former des organisations employant des conseillers experts, nombre d’entre eux non-arabes, afin de surmonter leur manque d’expérience dans les affaires, manque qu’ils sont les premiers à reconnaître. »

Dans le même article, le principal journal de la finance britannique adopta une attitude suffisante envers certains aspects secondaires de l’alliance U.S.-Arabie saoudite. Analysant la récente réunion de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) qui s’est tenue à Quito, en Équateur, The Economist soulignait : _« La décision de l’OPEP d’élever le prix du pétrole brut de 10-12 cents le baril n’est certainement pas le résultat le plus significatif de la réunion de Quito. Bien plus important fut le refus de l’Arabie saoudite, le principal producteur de l’OPEP, de donner son accord même à une augmentation nominale de ce type, et le fait qu’elle exprima son désaccord publiquement. Cela devrait détruire tout doute qui pourrait subsister sur l’intention de l’Arabie saoudite, annoncée précédemment, de réduire les prix. De plus, le désaccord exprimé publiquement, appuyé par des remarques vigoureuses faites en privé par les saoudiens, signifie probablement qu’ils vont continuer à pousser sur d’autres fronts pour des réductions de prix. Étant donné leur force dans le domaine du pétrole, les Saoudiens ne peuvent manquer de réussir à moins que quelque chose de totalement imprévu ne se produise. »_

L’interpénétration du capital saoudien et U.S. garantit, d’un côté, que les dirigeants saoudiens ne prendront pas de mesures qui défavoriseraient les intérêts économiques américains, dans la mesure où les leurs seraient simultanément défavorisés. De plus, cela signifie que les investissements croissants de l’Arabie saoudite dans le reste du monde arabe (spécialement en Égypte) peuvent servir comme force supplémentaire jouant le même rôle que les investissements américains, à la fois politiquement et économiquement. L’alliance américano-saoudienne est encore renforcée par les accords qui ont été signés entre les deux pays, sur d’importantes ventes d’armes U.S. à Ryadh. D’une part, le renforcement des forces armées saoudiennes fournit à Washington un second gendarme dans le Golfe arabique; et, d’autre part, le fait que l’Arabie saoudite paiera ses armes comptant permettra de soulager la pression sur la balance des paiements américaine dans la mesure où une partie des revenus du pétrole versés à l’Arabie saoudite seront redirigés vers les États-Unis. C’est un avantage que ne peut s’offrir aucune des puissances impérialistes européennes.

Le renforcement des liens déjà importants entre Washington et l’Arabie saoudite et la consolidation des nouveaux rapports égypto-américains, furent complétés par le rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et Damas. Le rapprochement américano-syrien se développera sans doute à un rythme plus lent que celui entre l’Égypte et les États-Unis, à cause de la dépendance plus grande de la Syrie vis-à-vis de la bureaucratie soviétique et du marché syrien relativement moins rentable pour l’impérialisme U.S. Néanmoins l’administration Nixon a demandé au Congrès américain de voter une aide de $ 100 millions pour la Syrie, et il est très peu probable que le régime Baathiste manifestera soit son inclination soit sa capacité de maintenir son ancienne politique anti-Washington sans la pression de l’Égypte et de l’Arabie saoudite et de l’aide offerte par le gouvernement américain.

La filière Israélienne

Le nouveau projet de l’impérialisme américain d’étendre son influence et sa puissance dans le monde arabe ne signifie absolument pas que Washington a décidé d’annuler son alliance avec l’État israélien. Les dirigeants israéliens sont bien conscients que les accords signés entre les États-Unis et les pays arabes ne renforceront pas la capacité des États arabes de battre Israël. Le 12 juin, parlant à l’Institut des Sciences Weizmann à Rehovoth, le Premier Ministre Israélien, Yitzak Rabin remarquait que « quand les États arabes se préparent pour la guerre, ils ne recherchent pas un rapprochement avec les États-Unis. Ils ne recherchent ce rapprochement que lorsqu’ils ont besoin d’aide matérielle pour développer leurs économies. C’est pourquoi le développement des relations arabo-américaines ne devrait pas créer trop de difficultés pour Israël, particulièrement dans la mesure où nous savons que les États-Unis veulent un État d’Israël fort. »

Des informations transmises par l’agence Associated Press montrent que les dirigeants israéliens disent sensiblement la même chose en privé. Un dirigeant, dont on ne donne pas le nom, déclarait : « Si l’on fait le compte entre les risques et les avantages que ce rapprochement représentent pour Israël, vous verrez que le résultat est largement positif, en grande partie parce que le processus ne peut continuer qu’aux frais de l’Union Soviétique. Et Israël préfère voir augmenter l’influence d’un pays ami comme les États-Unis dans les pays arabes plutôt que celle d’une superpuissance hostile à Israël comme l’Union Soviétique. »

Lors de son passage à Jérusalem, Nixon ne fit planer aucun doute sur le fait que l’impérialisme américain désirait un « État d’Israël fort ». Le communiqué commun israélo-américain publié à la fin de la visite promettait pour la première fois une aide militaire à « long terme » à l’État sioniste. Auparavant l’aide U.S. à Israël était négociée chaque année. L’aide militaire que Washington apportera à Israël dans les prochaines années atteindra $ 1.500 millions par an. De plus, Nixon signa un accord promettant à Israël le même genre d’aide nucléaire que celle accordée à l’Égypte. En fait, la nouvelle ouverture de l’Égypte aux investissements américains, va augmenter et non réduire l’importance d’Israël pour Washington. Le régime égyptien est encore loin d’avoir développé une stabilité suffisante pour pouvoir servir de chien de garde à l’impérialisme au Moyen-Orient. L’expansion des investissements américains au Moyen-Orient signifie tout simplement que les États-Unis auront plus à protéger, et cela assure l’État sioniste d’un soutien continu de la part des États-Unis.

Cependant le nouveau cours de la politique U.S. au Moyen-Orient ne correspond pas totalement aux intérêts immédiats de la classe dirigeante israélienne. Les dirigeants israéliens n’ont pas d’autre choix que d’abandonner un peu des territoires arabes qu’ils détiennent depuis 1967. Et bien que l’abandon de quelques territoires ne représente pas de menace à long terme pour l’existence de l’État sioniste, il est vrai que la majorité de la classe dominante israélienne préférerait ne pas faire de concessions territoriales. Ce conflit relatif entre Washington et Tel Aviv aura un double effet sur la politique israélienne. Tout d’abord Tel Aviv demandera le prix le plus élevé possible à Washington en échange de ses pertes territoriales, quelles qu’elles soient. Cela représente certainement une partie des raisons de l’augmentation de l’aide américaine à Israël. Ensuite, les dirigeants israéliens vont tenter de trouver un moyen de réaffirmer leur hégémonie militaire au Moyen-Orient, un moyen qui n’entre pas fondamentalement en conflit avec le « scénario de paix » soigneusement préparé de Washington. Cette nécessité est d’autant plus pressante pour les dirigeants israéliens étant donné le « tremblement de terre idéologique » qui s’est déclenché en Israël après son recul relatif dans la guerre d’Octobre, à savoir son incapacité à détruire les armées égyptiennes et syriennes.

Pour la classe dirigeante sioniste, il y a un moyen, déjà éprouvé dans le passé, d’assurer sa puissance au Moyen-Orient, et c’est de tuer des arabes. Quels arabes tués dépend évidemment de la situation politique et militaire dans la région. Le « désengagement » étant réalisé sur le front égyptien et en cours sur le front syrien, et la frontière jordanienne étant tranquille, il y a une cible tentante : le Liban, un pays qui ne peut pas se défendre tout seul et qui, par dessus le marché, a une large population palestinienne.

Les dirigeants israéliens n’ont pas perdu de temps. Nixon a quitté Israël pour la Jordanie, dernier arrêt dans son « pélérinage de paix », le 17 juin. Le 18 juin les avions israéliens frappèrent des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Le 19 juin ils frappèrent de nouveau, et à nouveau le 20 juin. Le régime israélien invoqua l’excuse habituelle pour justifier ces raids : son besoin de « défendre » son État en ripostant aux combattants de la libération palestinienne. « Ces raids consécutifs sont un signe que nous avons atteint un point de rupture », déclarait un officiel israélien le 20 juin. « Le nouveau gouvernement est composé d’hommes militaires qui ne sont pas prêts à tolérer des attaques contre la population civile. » Le 24 juin Rabin annonçait qu’Israël entrait dans un état de « guerre permanente » contre les feddayins palestiniens.

Mis à part le fait qu’il y a peu d’autres pays dans le monde où un officiel pourrait expliquer que le gouvernement ne peut pas tolérer des attaques contre des civils parce qu’il est composé de militaires (qui gagnent justement leur vie en tuant des civils), et mis à part l’ironie — ou l’arrogance pathologique pourrait-on dire — d’une explication qui dit qu’un gouvernement manifestera son refus des « attaques contre des populations civiles » en attaquant une population civile, on peut souligner que les raids sur le Liban n’ont pas grand-chose à voir avec une riposte au « terrorisme » palestinien.

Le fond de l’affaire est beaucoup plus simple. Les raids, qui tuèrent au moins 150 civils en trois jours, représentent une application, dans les circonstances actuelles très délicates, de la vieille politique sioniste qui vise à terroriser le monde arabe et à étaler la puissance de l’État sioniste. C’est la façon du régime israélien de montrer au monde arabe que les choses n’ont pas beaucoup changé après tout. Et c’est une façon de montrer à la population israélienne que le « tremblement de terre » n’a pas détruit la capacité de l’État d’Israël d’infliger des punitions meurtrières à une partie du monde arabe, « pèlerinage de paix » ou non.

Les plans de l’impérialisme américain au Moyen-Orient aujourd’hui sont clairs. Washington entend renforcer le rôle de l’Arabie saoudite au sein du monde arabe et sceller son alliance avec la famille saoudienne au niveau économique et politique. L’impérialisme U.S. entend arracher définitivement le gouvernement de Sadat à l’influence de la bureaucratie soviétique, en déversant des capitaux en Égypte afin de dévier le mouvement ouvrier et le mouvement étudiant. Le régime syrien doit être neutralisé s’il ne peut pas être amené directement dans l’orbite américaine. On répondra à l’opposition des masses arabes à la pénétration U.S. dans le monde arabe par une combinaison de développement économique financé par les capitaux américains et de concessions territoriales arrachées à l’État sioniste. En même temps, l’armée israélienne demeurera le principal garant de la stabilité dans la région. Le résultat de cette opération sera une nouvelle hégémonie américaine sur tous les pays du Moyen-Orient.

Le plan américain a déjà fait de grands pas en avant. Mais il est loin d’avoir réussi. Le principal obstacle sur la voie de son succès est l’opposition — actuelle ou potentielle — des ouvriers et des paysans arabes. La rentrée de l’impérialisme américain en Égypte a déjà impliqué et continuera à impliquer des changements dans la structure socio-économique égyptienne, ce qui provoquera inévitablement des réactions de la part de la population égyptienne. Et en même temps, le « problème » qui créa, initialement, le conflit israélo-arabe, demeure : la négation des droits nationaux des palestiniens. La prochaine étape de la situation au Moyen-Orient tournera autour de deux questions décisives : la réponse des masses égyptiennes au programme de « dé-nassérisation » de Sadat, et la réponse de la résistance palestinienne à la tentative d’imposer une « solution pacifique ». De futurs articles d’INPRECOR reviendront sur ces deux problèmes.

Le 4 juillet 1974