Alors que le ciel de Gaza se teinte de rouge et que des enfants palestiniens meurent sous les décombres, les puissances émergentes de la planète – les BRICS – préfèrent détourner le regard. Sont-elles devenues les complices silencieuses de l’un des plus grands crimes de notre époque ? Le commerce est-il plus important que la vie ?

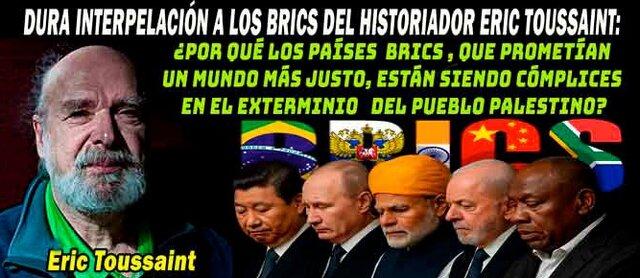

Dans un long article signé Éric Toussaint dans le journal numérique porte-parole du « Comité pour l’abolition des dettes illégitimes », l’historien et politologue belge soulève, en apportant toutes sortes de données, de sources et de statistiques, plusieurs questions extrêmement dérangeantes, mais aussi fondamentales :

Pourquoi les BRICS n’ont-ils pas ouvertement condamné ce que beaucoup qualifient de génocide à Gaza ?

Pourquoi une grande partie des pays fondateurs de cette organisation entretiennent-ils non seulement des relations commerciales privilégiées avec l’État d’Israël, mais lui fournissent-ils également des armes qui seront ensuite utilisées pour bombarder Gaza ?

À travers une analyse approfondie et extrêmement documentée, Éric Toussaint nous montre les contradictions flagrantes entre le discours et la pratique de ces puissances capitalistes émergentes. Bien que les BRICS se présentent comme une alternative au pouvoir occidental, leur réponse à la tragédie palestinienne a été tiède, évasive et, dans de nombreux cas, complice.

Pour tenter de comprendre ce phénomène, Éric Toussaint recommande d’observer en détail les positions individuelles de ses membres les plus importants : la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud.

Chacun d’entre eux entretient une relation particulière avec Israël, et ces relations sont marquées par des intérêts économiques, géopolitiques et militaires qui expliquent, sans toutefois les justifier, leur passivité ou leur ambiguïté face à la catastrophe humanitaire qui se déroule en Palestine.

La Chine : le silence stratégique du plus grand fournisseur d’Israël

La Chine est actuellement le premier fournisseur commercial d’Israël. Cette relation s’est renforcée d’année en année. Selon Toussaint, les exportations chinoises vers Israël sont passées de 13 milliards de dollars en 2022 à près de 19 milliards en 2024, et ont continué à augmenter en 2025.

En d’autres termes, alors que des opérations militaires se déroulaient à Gaza, faisant des milliers de victimes civiles, le commerce bilatéral non seulement ne s’est pas interrompu, mais il a prospéré.

Mais plus inquiétant encore est le fait que des produits technologiques d’origine chinoise, tels que des drones fabriqués par des entreprises comme « Autel Robotics » et DJI, sont utilisés par l’armée israélienne dans des actions que des organisations internationales comme Euro-Med Monitor ont dénoncées comme des crimes de guerre.

Ces drones, initialement conçus pour un usage civil, ont été modifiés par l’armée israélienne pour larguer des explosifs sur des zones densément peuplées, provoquant la mort de civils, y compris des enfants.

Malgré les avertissements répétés de l’ONU et les recommandations invitant les entreprises à agir conformément au droit international, les autorités chinoises n’ont pris aucune mesure pour empêcher ce type de pratiques commerciales. Elles n’ont pas non plus publiquement remis en cause Israël. Lors du sommet des BRICS de 2025, la Chine a évité d’utiliser des termes forts tels que « génocide » ou « nettoyage ethnique ».

Russie : diplomatie ambiguë et relations opaques

La position russe est un autre exemple d’ambiguïté délibérée. Bien que Vladimir Poutine maintienne une rhétorique critique à l’égard de l’Occident et se présente comme le défenseur d’un ordre international multipolaire, il n’a pas condamné l’action génocidaire israélienne à Gaza. De plus, les relations entre Poutine et Netanyahu sont décrites comme cordiales, voire amicales.

La Russie n’a pas non plus interrompu ses relations commerciales avec Israël. Malgré la guerre en Ukraine et les sanctions imposées par l’Occident, les échanges commerciaux entre la Russie et Israël se sont non seulement maintenus, mais ont même repris après une légère baisse. En 2024, ils ont atteint 3,9 milliards de dollars. Israël continue d’importer des céréales, du pétrole, du gaz et du charbon de Russie et d’exporter des produits à forte valeur ajoutée tels que des technologies médicales et chimiques.

Une autre information troublante révélée dans l’article-rapport d’Éric Toussaint est qu’entre 2023 et 2024, des soldats ayant la double nationalité russe et israélienne ont participé à des opérations militaires à Gaza. Au moins 500 d’entre eux ont été impliqués et neuf ont trouvé la mort. Les autorités russes n’ont émis aucune critique à l’égard de cette participation.

De plus, la Russie a refusé de se joindre à la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice et n’a pas soutenu le groupe de La Haye qui promeut des sanctions et des blocus contre Israël.

Tout cela indique que, pour Moscou, ses intérêts géostratégiques priment sur la défense active des droits humains en Palestine.

Inde : l’alliance militaire avec Israël

Le cas de l’Inde, autre pays fondateur des BRICS, est particulièrement alarmant.

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en la personne de Narendra Modi en 2014, le pays a resserré ses liens avec Israël, tant sur le plan militaire qu’économique. Le commerce bilatéral s’élève à environ 10 milliards de dollars et l’Inde est devenue le principal acheteur d’armes israéliennes, représentant 37 % de ses exportations dans ce domaine.

Alors que Gaza était bombardée, des entreprises indiennes continuaient d’envoyer des armes à Israël. Parmi elles, on peut citer des sociétés telles que « Adani-Elbit Advanced Systems » et « Munitions India Ltd ». Dans le même temps, l’Inde continuait de recevoir sans interruption des missiles, des drones et des systèmes de défense israéliens.

En avril 2025, le gouvernement indien s’est même abstenu lors d’un vote à l’ONU demandant un cessez-le-feu et un embargo sur les armes contre Israël.

Narendra Modi a également modifié l’approche traditionnelle de l’Inde envers la Palestine. Il a été le premier chef du gouvernement indien à se rendre en Israël sans faire escale dans les territoires palestiniens, ce qui a marqué un tournant symbolique important. Sur le plan interne, la droite hindoue a promu un discours qui délégitime la solidarité avec le peuple palestinien, renforçant ainsi l’orientation pro-israélienne de l’État.

L’Afrique du Sud : entre dénonciation et contradiction

Au sein du groupe des BRICS, l’Afrique du Sud est le pays qui a adopté la position la plus critique à l’égard d’Israël. Elle a été la première à porter plainte devant la Cour internationale de justice pour génocide, une action qui constitue un précédent important au niveau international. Elle a également promu la création du « groupe de La Haye », avec d’autres pays du Sud, afin de coordonner les actions juridiques et diplomatiques contre les politiques israéliennes.

Cependant, cette attitude courageuse coexiste avec une grave contradiction : l’Afrique du Sud continue d’exporter du charbon vers Israël. Selon certaines sources, 15 % du charbon utilisé par l’État israélien provient d’Afrique du Sud. Cette exportation se poursuit malgré les dénonciations, sous le couvert d’arguments commerciaux et juridiques peu convaincants, tels que le respect des règles de l’OMC.

Le professeur Patrick Bond a été l’une des voix les plus critiques à l’égard de cette incohérence, rappelant que de nombreux pays ont désobéi aux règles commerciales internationales lorsqu’il s’agissait de questions relatives aux droits humains, sans subir de représailles significatives. Comme le conclut Francesca Albanese, rapporteuse de l’ONU, fournir de l’énergie à un pays qui l’utilise dans une guerre d’occupation et d’extermination peut rendre les fournisseurs complices de crimes internationaux.

Brésil : un changement tardif et plein d’ambiguïtés

La politique étrangère du Brésil a connu des fluctuations importantes selon le gouvernement en place. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, les relations avec Israël sont devenues particulièrement étroites. Avec l’arrivée au pouvoir de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, des changements étaient attendus, notamment en matière de respect des droits humains et de solidarité avec les peuples opprimés. Cependant, jusqu’en juillet 2025, le Brésil n’avait pas pris de position ferme en faveur du peuple palestinien.

Ce n’est qu’au sommet des BRICS à Rio de Janeiro, en juillet 2025, que le gouvernement brésilien a annoncé son intention de se joindre à une future action internationale contre Israël. Bien que cette décision soit la bienvenue, elle arrive tardivement et n’est pas accompagnée, du moins pour l’instant, de mesures concrètes telles que la suspension d’accords commerciaux ou l’arrêt des exportations susceptibles de profiter à l’appareil militaire israélien.

Le Brésil entretient des liens économiques importants avec Israël, tant sur le plan commercial que technologique et militaire. Malgré sa rhétorique progressiste, le gouvernement Lula a maintenu des relations diplomatiques normales avec Tel-Aviv et n’a proposé aucune sanction ni embargo, ni dans le cadre des BRICS ni de manière unilatérale.

Ce comportement reflète une réalité inconfortable : bien que de nombreux gouvernements du Sud expriment verbalement leur solidarité avec la Palestine, dans la pratique, ils ne prennent pas de décisions qui modifient réellement le statu quo. L’économie, les intérêts géopolitiques et les pressions internationales pèsent infiniment plus lourd que les principes.

Les BRICS en tant que groupe : entre discours et action

L’une des critiques les plus importantes de l’article d’Éric Toussaint est que, en tant que bloc, les BRICS n’ont pas agi de manière unifiée et déterminée pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Dans la déclaration finale de leur sommet de juillet 2025, les mots « génocide », « nettoyage ethnique » ou même « massacre » n’ont pas été mentionnés. Ils se sont contentés d’exprimer leur « préoccupation face à l’usage excessif de la force », répétant des formules diplomatiques sans conséquences réelles.

Cela est particulièrement frappant si l’on considère que les BRICS représentent près de la moitié de la population mondiale, 40 % des réserves de combustibles fossiles et une part substantielle du PIB mondial. S’ils le voulaient, ils pourraient exercer une pression significative sur Israël, notamment en rompant leurs relations commerciales ou en suspendant la fourniture d’énergies essentielles au maintien de l’économie et de l’appareil militaire israéliens.

Mais ils ne le font pas. Et cette inaction ne peut s’expliquer uniquement par la « prudence diplomatique » ou le respect du multilatéralisme. Comme le souligne Toussaint, ces pays défendent en fin de compte un modèle économique capitaliste, productiviste et extractiviste. Et dans ce modèle, les relations commerciales, la stabilité des marchés et l’accès à la technologie et aux ressources ont la priorité sur la défense des droits humains.

En outre, les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, continuent de jouer un rôle central dans la politique mondiale. De nombreux pays du Sud, y compris les membres des BRICS, craignent des représailles ou l’isolement s’ils s’alignent ouvertement contre Israël, un allié stratégique de Washington.

Quelles alternatives existe-t-il ?

Face à cette situation, il est légitime de se demander : que peuvent faire les peuples du monde face à la passivité de leurs gouvernements ? L’article d’Éric Toussaint propose quelques pistes. D’une part, il met en avant les mobilisations citoyennes, telles que les occupations d’universités, les manifestations de rue ou les campagnes de boycott. Ces actions ont parfois permis de freiner des accords ou de générer une pression politique.

D’autre part, il souligne le rôle des initiatives juridiques, telles que les plaintes déposées devant la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Bien que ces voies soient lentes et complexes, elles permettent de créer des précédents juridiques et de documenter des crimes qui, autrement, resteraient impunis.

Enfin, il est essentiel de promouvoir une conscience critique qui permette de comprendre les causes structurelles du conflit. La guerre en Palestine n’est pas un phénomène isolé, mais le résultat de décennies de colonialisme, d’apartheid, d’occupation militaire et de spoliation systématique. Et tant que le système international permettra aux intérêts économiques et militaires de prévaloir sur les droits humains, ces tragédies continueront de se produire.

Une occasion historique manquée

La guerre à Gaza est l’un des conflits les plus documentés et les plus dénoncés du XXIe siècle. Chaque jour, de nouvelles preuves sont révélées, montrant l’ampleur des souffrances civiles, la destruction des infrastructures de base et la violation systématique du droit international. Face à cela, la passivité des BRICS est inacceptable.

La Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud ont le pouvoir – économique, diplomatique et symbolique – de faire la différence. Mais jusqu’à présent, ils ont préféré protéger leurs intérêts plutôt que de défendre la justice. Leurs discours sur un « nouvel ordre mondial » sonnent creux s’ils ne s’accompagnent pas d’actions cohérentes.

Au-delà des sommets et des communiqués officiels, ce sont les vies de millions de personnes qui sont en jeu. Chaque drone vendu, chaque baril de pétrole exporté, chaque cargaison de charbon expédiée contribue à alimenter une machine de mort qui fonctionne depuis des décennies. Et cela ne peut ni ne doit être ignoré.

Message de Toussaint à « ceux de gauche qui se font des illusions sur les BRICS »

Sur la base de toutes les données fournies dans son rapport, Toussaint conclut en affirmant que :

« À ceux de gauche qui se font des illusions sur la volonté des BRICS de prendre des initiatives claires en faveur des peuples, le dernier sommet et leur attitude en tant que bloc à l’égard du génocide à Gaza et de leurs relations avec Israël devraient contribuer à leur ouvrir les yeux ».

Dans la suite de ce rapport, selon l’historien Eric Toussaint, on pourra constater comment les dirigeants des BRICS soutiennent le mode de production capitaliste qui nous a conduits au désastre actuel. Les BRICS sont favorables au maintien de l’architecture financière internationale (avec le FMI et la Banque mondiale en son centre) et commerciale internationale (OMC, accords de libre-échange, etc.) telles qu’elles existent aujourd’hui.

Le 3 septembre 2025

Pour lire la version intégrale de l’article d’Éric Toussaint.