Dans l’analyse de l’intervention militaire d’Israël contre l’Iran, suivie par celle des États-Unis, il est nécessaire de prendre en compte au moins trois points essentiels :

1. Cette guerre est une guerre pour l’hégémonie dans cette région, visant à y rétablir l’influence déclinante de l’impérialisme occidental ;

2. Cette guerre vise à approfondir la stratégie régionale d’Israël ;

3. Cette guerre s’inscrit dans le cadre de l’achèvement d’une des étapes du projet de colonisation israélienne en Palestine.

Toute position concernant la guerre initiée par Israël contre l’Iran doit être examinée à travers ces perspectives.

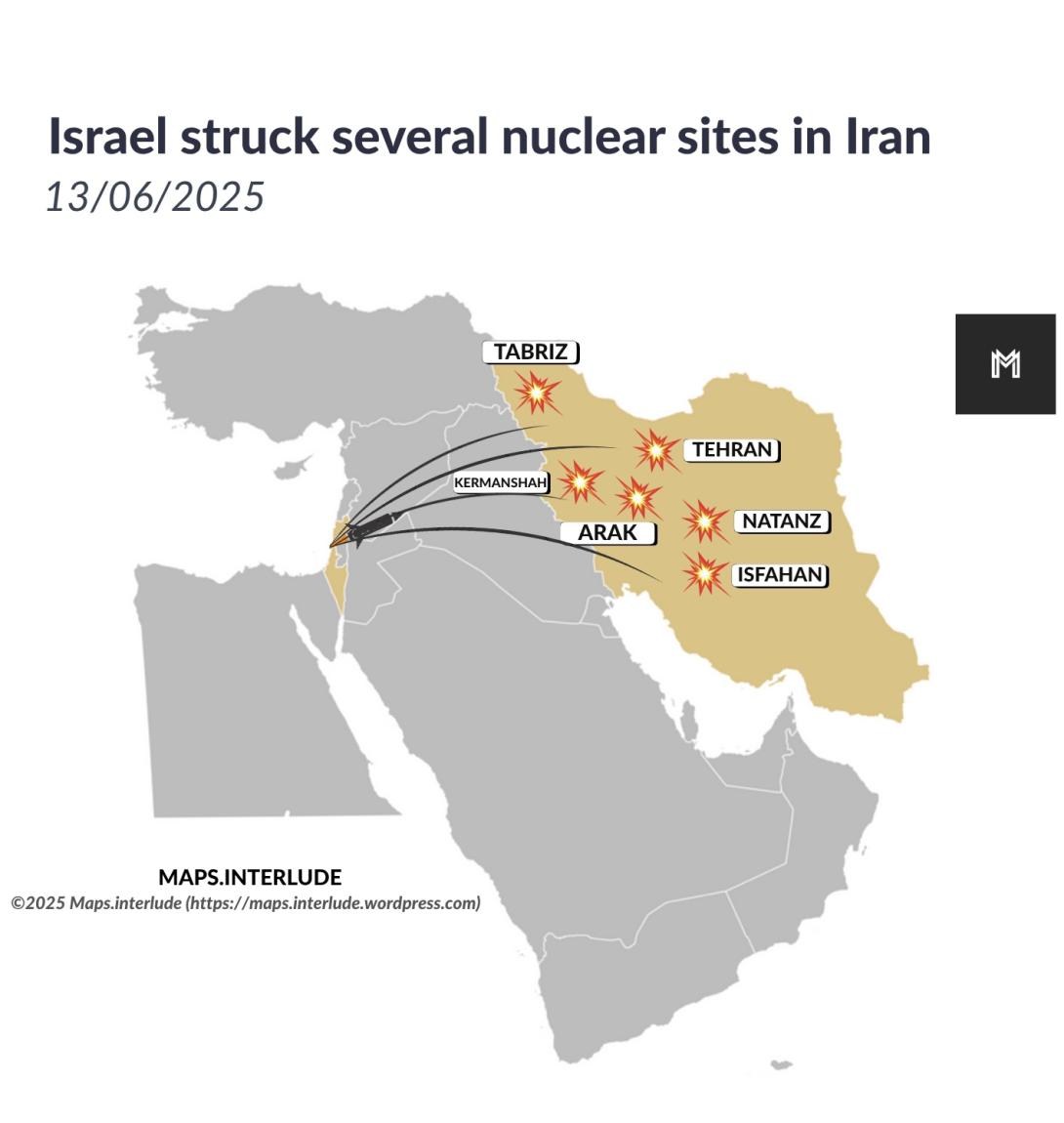

Après l’annonce soudaine par Trump d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël – suivie de premiers démentis puis de confirmations – l’image qui se dessine peu à peu est celle de la fin de la guerre directe d’Israël contre l’Iran. Les médias du régime Iranien vendent à leurs partisans un récit de victoire, tandis que Trump présente le cessez-le-feu comme un accomplissement digne d’un prix Nobel de la paix. Cependant, pour les raisons suivantes, nous pensons que ce cessez-le-feu n’est, au mieux, qu’une pause fragile et temporaire dans une guerre plus vaste et prolongée.

Pourquoi le cessez-le-feu ne sera-t-il pas durable ?

En principe, un cessez-le-feu – au sens strict du terme – résulte d’une situation de guerre particulière dans laquelle les deux parties ont réussi à démontrer une puissance équivalente (un équilibre des forces), au point qu’une évaluation réaliste montre que la poursuite du conflit ne mènerait qu’à des destructions mutuelles sans perspective claire de victoire pour l’un ou l’autre camp.

Or, une telle situation n’a pas prévalu lors de la guerre de 12 jours : Israël avait manifestement l’avantage, tandis que la République islamique montrait des faiblesses évidentes dans ses capacités de défense, des vulnérabilités sur le plan du renseignement, et avait une riposte déséquilibrée. Cela démontre non seulement que le cessez-le-feu est artificiel, mais aussi que la probabilité d’aboutir à un accord conventionnel avec les États-Unis diminue plus que jamais. L’arrêt des hostilités ne semble possible qu’au prix de larges concessions dans les domaines nucléaire, balistique et régional, assorties de garanties juridiques et politiques empêchant toute remise en cause future de ces concessions – autrement dit, une reddition officielle du régime de Téhéran.

D’un autre côté, l’arrêt de la guerre à ce stade n’a pas non plus de logique stratégique pour Israël, en tant que partie offensive. Jusqu’à présent, même la réalisation des objectifs minimaux de cette guerre – à savoir la destruction des capacités nucléaires de la République islamique – reste sujette à caution1, sans parler de l’instauration de garanties politiques ou militaires pour empêcher toute reconstitution future de ces capacités.

Le cessez-le-feu peut donc, du point de vue israélien, avoir une raison tactique, probablement celle de gagner du temps pour combler ses failles dans le domaine de la défense. Vers la fin du conflit, la vulnérabilité des systèmes de défense israéliens avait considérablement augmenté. De plus, les cyberattaques réussies de la République islamique avaient perturbé les systèmes d’alerte israéliens, qui n’étaient toujours pas rétablis au dernier jour de cette récente guerre. L’annonce récente du gouvernement allemand concernant la mise en place d’un « cyberdôme » en Israël s’inscrit dans cette tentative de récupération tactique.

À cela s’ajoute l’absence de tout document écrit, de conditions explicites ou d’engagements juridiques contraignants entre les deux parties, validés par des tiers impartiaux, ce qui est en soi une preuve du caractère fragile et temporaire de ce soi-disant cessez-le-feu. Sans compter les nombreuses violations passées par Israël de ses engagements écrits depuis sa création – des accords d’Oslo jusqu’au cessez-le-feu écrit de novembre dernier avec le Liban –, qui montrent bien qu’aucun document juridique n’est réellement contraignant pour Tel-Aviv.

Certes, la contradiction dans le discours, la confusion dans la prise de décision et l’incohérence stratégique sont les marques distinctives de Trump, et il a porté ces traits à leur paroxysme dans la plupart de ses politiques (qu’il s’agisse des tarifs douaniers ou de la guerre militaire récente). Mais le coût politique et médiatique que lui a imposé ce dernier conflit, ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées pour en tirer un bilan positif, l’auraient, selon ses propres dires, poussé à envisager d’utiliser l’issue de cette guerre de 12 jours comme base de négociation avec la République islamique, dans le cadre d’un nouvel accord (JCPOA 2). Et s’il échoue, il pourrait donner le feu vert à Israël pour entamer la deuxième phase de la guerre.

Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué, des intérêts économiques entrent aussi en jeu et ne rendent pas la reprise du conflit en Iran indésirable pour les États-Unis : l’augmentation relative du prix du pétrole durant cette brève période de guerre a relancé l’exploitation du pétrole de schiste américain, poussant de nombreuses banques pétrolières à se détourner du pétrole de l’OPEP, devenu trop exposé aux risques géopolitiques, pour passer des contrats à terme sur le pétrole de schiste.

On l’a bien vu : dès que la République islamique a menacé de fermer le détroit d’Ormuz, Trump est revenu sur le devant de la scène avec son célèbre slogan électoral « Drill, baby, drill », promettant une nouvelle prospérité à ses principaux soutiens électoraux, les compagnies pétrolières américaines. Ce point est d’autant plus important qu’à peine quelques semaines avant ce conflit, certaines de ces entreprises étaient au bord de la fermeture à cause de la chute des prix du pétrole. Une hausse de même 10 à 20 dollars par baril aurait pu les sortir de cette impasse et les ramener à la rentabilité.

En réalité, en raison des coûts plus élevés d’extraction du pétrole de schiste léger par rapport au pétrole lourd, on estime qu’en dessous de 50 dollars le baril, ces entreprises sont en crise et que leur production n’est plus économiquement viable. À 55 dollars, elles peuvent à peine rester ouvertes ; à 60 dollars, leur production peut se stabiliser ; et à 65 dollars ou plus, la croissance et le développement de l’industrie du schiste aux États-Unis deviennent possibles2.

Quelle est la fonction militaire et politique du cessez-le-feu ?

Alors que le récit officiel de la République islamique présente le cessez-le-feu comme le résultat de sa supériorité militaire, notamment à travers l’attaque coordonnée et symbolique contre la base américaine d’Al-Udeid au Qatar, et que le récit officiel des États-Unis l’attribue à l’intervention décisive de Washington dans la « destruction complète » des capacités nucléaires iraniennes, le récit israélien, lui, est tout autre.

Israël décrit ce cessez-le-feu comme une mesure tactique et transitoire3, assortie de conditions implicites, notamment la maîtrise totale de l’espace aérien iranien et la reprise immédiate des frappes en cas de toute tentative de reconstruction militaire ou nucléaire.

Au-delà de cette interprétation instable du cessez-le-feu par Israël, il n’est pas exclu, selon nous, que ce « cessez-le-feu » soit lui-même une tactique de guerre, visant à relâcher les protocoles de sécurité autour des hauts responsables iraniens, faciliter leur traçage et mener des assassinats ciblés de haut niveau, notamment contre Khamenei ou d’autres hauts responsables militaires, qu’Israël n’aurait pas réussi à éliminer pendant le conflit actif.

Les déclarations explicites de responsables israéliens évoquant l’option d’un assassinat de Khamenei, de même que l’aveu d’un responsable iranien sur une tentative ratée d’Israël de tuer les chefs des trois pouvoirs4, ainsi que le maintien des protocoles de sécurité de guerre par le régime pendant 4 à 5 jours après le cessez-le-feu, semblent renforcer cette hypothèse du côté des services de sécurité iraniens. Ces éléments incluent : le report des funérailles des commandants du Corps des Gardiens de la Révolution, le refus de Khamenei d’apparaître en public pendant des jours, la prolongation de l’interdiction des vols intérieurs et extérieurs, et la poursuite du télétravail dans les administrations.

Il faut bien noter que cette guerre directe s’inscrit dans la continuité d’un conflit indirect antérieur qui, en s’intensifiant au cours de l’année écoulée, avait rendu les assassinats, les cyberattaques, les sabotages, les incendies et les opérations de harcèlement ou par procuration quasi quotidiens. Les derniers mois avant conflit militaire direct, une guerre par procuration avait même conduit à l’affaiblissement et à la paralysie des bras régionaux de la République islamique.

De ce point de vue, le cessez-le-feu actuel ne constitue pas une interruption du conflit lui-même, mais un simple changement dans la forme et les moyens de la guerre – un passage de frappes ouvertes à des actions dissimulées, indirectes et par intermédiaires, comme c’était le cas auparavant.

Cependant, il convient de noter que l’équation du conflit par procuration ne sera plus la même avant et après l’expérience de cette guerre directe récente. Désormais, avec un rapport de force nettement favorable à Israël, une nouvelle phase de la guerre indirecte pourrait se caractériser par : des violations répétées de l’espace aérien iranien ; des assassinats ciblés politiques et militaires, et, en parallèle, une propagande du régime visant à minimiser ou nier ces attaques, en les présentant comme des accidents ou catastrophes naturelles.

Pour la République islamique, cette trêve représente une occasion en or pour intensifier la répression, les arrestations massives, les exécutions, ainsi que pour régler ses comptes avec les opposants qu’elle n’osait pas cibler aussi ouvertement auparavant, de peur de déclencher des soulèvements populaires. Un contexte de guerre offre le terrain idéal pour imposer un climat d’étouffement intérieur.

L’accusation toute prête d’espionnage ou de collaboration avec un État ennemi permet non seulement de légitimer et accélérer les vagues d’arrestations, de torture, de condamnations lourdes ou de peines de mort, mais aussi de renforcer la répression des migrant.es Afghan.es et des minorités nationales.

Par ailleurs, au nom de l’état de guerre et du renforcement du budget militaire, le régime accroîtra la pression économique sur la classe ouvrière, et réduira encore les responsabilités de l’État en matière de fourniture de biens essentiels et de services publics.

Conclusion

Le cessez-le-feu fragile actuel n’est qu’une pause brève et temporaire. Il marque un changement de forme du conflit, d’une guerre directe à une guerre indirecte, ainsi qu’une évolution des moyens de combat, passant des missiles et avions de chasse aux assassinats ciblés et aux sabotages terrestres. Durant cette période, la population ne voit plus de missiles frapper les zones urbaines et en vient à croire que la guerre est finie, alors qu’en réalité, le conflit continue, de manière plus sournoise, sous la surface de la vie quotidienne.

Pour la République islamique, cette période représente une opportunité pour intensifier la répression intérieure et instaurer un climat d’étouffement politique. La propagation de l’illusion d’un cessez-le-feu durable ou l’espoir illusoire d’une paix possible – que ce soit par l’intervention des institutions internationales, des puissances capitalistes occidentales ou orientales, ou encore par des concessions de la République islamique dans ses négociations avec les États-Unis – ne sert qu’un objectif : détourner les regards de l’analyse des causes structurelles et systémiques de cette guerre, à savoir l’économie politique mondiale qui la génère, et écarter la seule issue réelle : la révolution.

Dans des moments comme celui-ci, certaines tendances opportunistes et réformistes de gauche de tentent de réduire ce conflit à une opposition manichéenne entre « le bien » et « le mal ». Ils cherchent à délégitimer toute orientation s’opposant à la fois aux agressions impérialistes et au régime en place.

Pourtant, en ces heures critiques, il suffit de marcher dans les rues de Téhéran pour que n’importe quel individu soit soumis à des fouilles aléatoires, et au moindre signe de dissidence, ses effets personnels peuvent servir à monter un dossier judiciaire et justifier son arrestation.

Face à cela, l’affirmation de l’indépendance de classe n’est pas une posture idéaliste ou théorique, mais une nécessité pratique. Dans ce qui suit, nous appellerons une telle position « troisième front ».

Les dix premiers jours de la guerre ont amené la plupart des personnes ayant vu dans Israël un possible libérateur, à remettre en cause cette illusion.

Les dix jours suivants ont offert l’occasion de dissiper les illusions de certains courants politiques, notamment de gauche timide, qui ces derniers jours ont presque failli rejoindre les rangs des forces du Corps des Gardiens de la Révolution au nom de la défense de la mère patrie en danger !

Ces courants n’arrêtent pas d’attaquer les partisans d’un « troisième front » opposé à la fois aux interventions extérieures et au régime oppressif en place.

Ces groupes ne défendent la guerre de classes qu’en temps de paix, et en période de guerre, ils prônent la paix des classes ! Toutefois, ils oublient naïvement que ce sont eux qui s’accommodent avec la République islamique, et non l’inverse !

En réalité, avec son arsenal bien fourni en missiles, drones, forces par procuration, services de renseignement, trois forces armées et une machine de propagande puissante, pourquoi la République islamique aurait-elle besoin de petits groupes de propagandistes « de gauche » sinon pour en faire de simples porte-voix et soldats inoffensifs ?

Il est intéressant de noter que ces tendances politiques donnent une importance démesurée à la « situation de guerre sensible actuelle », comme si l’histoire n’avait jamais connu de guerres mondiales, et comme si le mouvement révolutionnaire socialiste international ne disposait d’aucune tradition, réflexion, théorie ou formule claire face à une réponse indépendante de classe à la question de la guerre !

Cette tendance qualifie le troisième front de « posture de papier », alors qu’en réalité, pour que ses positions ne restent pas purement théoriques, elle devrait accompagner activement le pouvoir répressif, participer aux rassemblements gouvernementaux, aider à identifier les personnes suspectes, dénoncer les partisans du « troisième front » comme « agents d’Israël », et freiner toute grève ou mouvement ouvrier au nom du « renforcement de l’ennemi ». Ce qui prouve au moins que dans cette position réactionnaire, elle reste persistante !

Un autre courant droitier au sein de la gauche, concernant la guerre récente, est celui qui, sous prétexte de soutenir le « Troisième Front » (opposition aux deux camps en guerre), a complètement vidé ce concept de son contenu de classe, proposant à la place comme solution l’intervention d’organismes garantissant l’ordre existant, tels que l’Organisation des Nations Unies, l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, etc. Pourtant, la guerre elle-même est née des conditions existantes, et le rôle de ces institutions est précisément de la justifier.

L’histoire a montré que la guerre entre les États capitalistes survient indépendamment de la volonté et des forces des révolutionnaires. Par conséquent, le devoir des révolutionnaires est d’adapter les tactiques de lutte de classe aux conditions changeantes, et non de rejeter complètement la stratégie révolutionnaire. Car la révolution ne se produit jamais en laboratoire ni dans des conditions isolées, et toute perspective qui chercherait à hiérarchiser ou à prioriser les fronts de lutte finira par se ranger dans le camp de l’un d’eux.

Cette trêve éphémère, tout comme elle est une opportunité de se ressourcer pour l’agresseur extérieur et le camp répressif intérieur, doit aussi être une occasion pour se consolider et reprendre l’initiative pour les travailleurs/euses, les femmes, les étudiant.es et les peuples combattants.

Cela constitue une opportunité :

• de préparation théorique, de campagnes et de travail de sensibilisation (expliquer les intérêts des belligérants et contribuer à renforcer le conflit de classes via le renforcement du « troisième front »;

• de remplacement des moyens de communication sécurisés et cryptés (dans un contexte de coupure d’Internet) ;

• d’apprentissage des premiers secours médicaux et les préparatifs logistiques (médicaments, nourriture, argent liquide et, dans certaines zones et sous condition d’accès sécurisé, armes) ;

• de reconstruction des groupes dispersés suite à la répression post-révolte de 2022 ;

• d’intervention socialiste dans les rares syndicats et collectifs indépendants actifs et le renforcement de liens avec celles et ceux se reconnaissant dans la lutte des exploité·es et opprimé·es en vue du « troisième front » (bien que, heureusement, la majorité des déclarations, notamment des syndicats, ait exprimé l’opposition aux deux camps belligérants, les incompréhensions non classistes concernant les raisons du conflit et l’illusion du pouvoir d’institutions telles que l’ONU – plutôt que du pouvoir réel de la classe de travailleurs elle-même – restent largement répandues) ;

• et d’autres initiatives de ce genre.

Le 21 juillet 2025

- 1- Un rapport fuité du Pentagone sur les résultats de l’attaque américaine contre Fordow remet en question l’efficacité de la destruction de ces installations nucléaires :

- 2- Ceasefire or Not, the World os swimming in Oil, Javier Blas, Bloomber. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-06-24/israel-iran-conflict-ceasefire-or-not-the-world-is-swimming-in-oil

- 3- Ministre de la Défense d’Israël, Israël Katz : « Ce cessez-le-feu n’est pas la fin du jeu ; c’est une pause tactique. Si l’Iran pense que cette pause lui permettra de se réarmer, il se trompe lourdement. » – Citation du New York Times, 24 juin 2025.

- 4- Tentative d’assassinat des hauts responsables du régime iranien par Israël : Le 26 Khordad (correspondant à la mi-juin 2025), cette tentative a été initialement évoquée par Vahid Jalili, vice-président de la télévision d’État iranienne (IRIB), puis reprise par Pezechkian, le présidant de la république Islamique.