Les expériences internationalistes de Pierre Rousset et de Catherine Samary ont été exposées lors de la table ronde de la seconde édition du séminaire organisée le 5 octobre 2024, animée par Vincent Gay. Le récit de leur trajectoire individuelle a permis de mettre en lumière des enjeux stratégiques posés – encore aujourd’hui – aux militant·es de la Quatrième Internationale dans leur pratique de l’internationalisme.

a première partie de la table ronde a été consacrée à leur entrée dans le militantisme et à la Quatrième Internationale afin de comprendre pourquoi les questions internationales ont été essentielles dans leur engagement. Pierre Rousset contextualise en rappelant que dans les années 1960, devenir militant révolutionnaire, c’est être internationaliste – cela va alors de soi. L’arrière-plan de l’engagement est en effet marqué par la guerre d’Algérie, l’escalade étatsunienne au Vietnam et les soubresauts en Amérique latine. Issu d’une famille politisée, il n’est pourtant pas immergé dans un milieu militant, même si dans le cercle familial il apprend à « ne pas se taire » (son père, ancien déporté dans les camps de concentration nazis, avait dénoncé, assez solitairement à gauche, les camps staliniens en URSS, quand il avait appris leur existence). À la suite de son frère ainé, en devenant étudiant, il rejoint l’Union des étudiants communistes (UEC) et plus précisément son aile gauche animée par Alain Krivine – une démarche largement individuelle, contrairement à beaucoup d’autres qui adhèrent « en groupe », avec des ami·es ayant une histoire commune.

L’université constitue alors un bouillon de culture et le PCF a perdu le contrôle de son organisation étudiante. L’UEC est temporairement un creuset où se constituent ou interviennent de nombreux courants d’extrême gauche. Ainsi, Pierre Rousset participe à la création de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) et entre au Parti communiste internationaliste (PCI), la petite section française de la Quatrième Internationale (SFQI). Marqué par son origine britannique du côté maternel et des lectures d’auteurs anglais traduits (où le héros d’une série peut être opposé aux Français dans des guerres maritimes…), il a reçu un antidote contre le nationalisme français. Il hérite aussi d’une sensibilité envers le respect de la nature qui ne le quittera jamais (la culture britannique transmise par sa mère est bien différente du rapport très « instrumental » à la nature dominant en France). Il intègrera plus tard des réseaux et associations naturalistes, de protection des oiseaux et de la biodiversité.

Tourné·es vers l’est

La politisation de Catherine Samary s’est d’abord effectuée à la fin des années 1950 quand elle était lycéenne à Cannes, où elle est née alors que ses parents s’y étaient installés pour fuir l’Occupation. Jusqu’en classe terminale, elle forme un binôme inséparable avec son frère Jean-Jacques dans de multiples activités et lieux de politisation. Ensemble, ils entrent aux Jeunesses communistes (JC) et au Parti communiste français (PCF) à Cannes (quand elle avait 15 ans) et impulsent de multiples activités (jeunesses musicales, littéraires, lectures marxistes). Avec les JC, Catherine et son frère participent à un voyage organisé en RDA. Mais leur enthousiasme se transforme vite en rébellion face à l’embrigadement et au culte de la personnalité observés. A leur retour, le frère et la soeur engagent ensemble des démarches protestataires contre les orientations pratiques du PCF dans la jeunesse, notamment contre la séparation des garçons et des filles dans l’activité militante (les JC pour les garçons et pour les filles l’insipide UJFF - « Union des jeunes filles de France » !). Catherine et son frère entrent en contact avec le cercle « Unir-débat » qui mène une action clandestine dans le PCF pour sa démocratisation. C’est dans ce cadre que s’effectueront les premières rencontres avec Alain Krivine qui faisait alors de l’entrisme dans le PCF. C’est dans ce contexte de politisation, notamment marquée dans la jeunesse par la guerre d’Algérie et la révolution cubaine, que Catherine quitte Cannes pour passer son bac à Paris, fuyant les harcèlements de son père. Adhérant à l’UEC dès l’obtention de son bac, elle y rejoint la « gauche krivinienne » et est rapidement recrutée au petit PCI, section française de la QI. Elle y sera impliquée dans la création de la JCR, puis de la LC - et des sections successives de la QI, membre de leur Comité central. Elle sera aussi membre du Comité international de la QI depuis les années 1990 jusqu’au dernier congrès de 2025.

À la fin des années 1960, la guerre du Vietnam bat son plein, la révolution algérienne est encore récente et l’attention des révolutionnaires est fortement tournée vers l’Amérique latine, dix ans après la révolution cubaine et peu de temps après la mort du Che. Pourtant, Pierre Rousset comme Catherine Samary vont s’impliquer dans des tâches internationalistes touchant d’autres pays, d’autres continents, comme l’a montré la deuxième partie de la table ronde.

L’engagement asiatique de Pierre Rousset se déroule en trois temps. Les années 1960 sont internationalistes. Cependant, après la grève générale de Mai 68 – expérience collective fondatrice de toute une génération – la solidarité avec l’Indochine cesse brutalement. Le comité Vietnam national (CVN) disparaît. Les organisations d’extrême gauche veulent initier ou renforcer leur implantation dans la classe ouvrière. L’actualité de la crise politique nationale a pour conséquence indirecte une rupture de continuité de la lutte internationaliste et anti-impérialiste. Découvrir ainsi la fragilité de l’internationalisme est un choc.

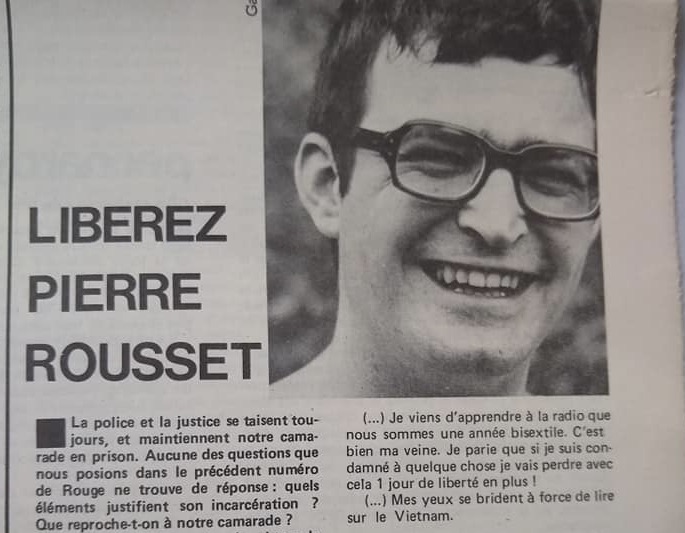

La représentation nord-vietnamienne en France se mobilise pour relancer une campagne de solidarité. Elle contacte notamment la Ligue communiste, qui a la même volonté1. Ainsi, la Ligue contribue en 1970 à la fondation du Front solidarité Indochine (FSI), avec un arc de mouvements solidaires, des universitaires et des membres « autonomisés » du PCF. Pierre Rousset participe, pour la Ligue, à sa création et à sa direction. En 1973, après une 3eincarcération, Pierre Rousset est condamné, pour ses engagements militants, à deux mois de prison fermes, peine alourdie d’un an avec sursis. Dans ces conditions, il est envoyé en Belgique pour y rejoindre le bureau de la Quatrième Internationale. Il pense alors revenir en France rapidement et s’établir en entreprise. Finalement, plutôt que le « tournant ouvrier », il se tournera vers l’Orient. En 1973, la dictature thaïlandaise est renversée. Vu son bagage militant et intellectuel « vietnamien », commencent alors ses missions asiatiques pour nouer des liens de solidarité et soutenir des mouvements populaires en lutte. Par ailleurs, entre 1981 et 1993, Pierre Rousset co-dirige l’Institut International de Recherche et de Formation (IIRF) à Amsterdam, qui a été un lieu de riches échanges entre cadres venus de nombreux continents.

L’effervescence en Europe de l’Est

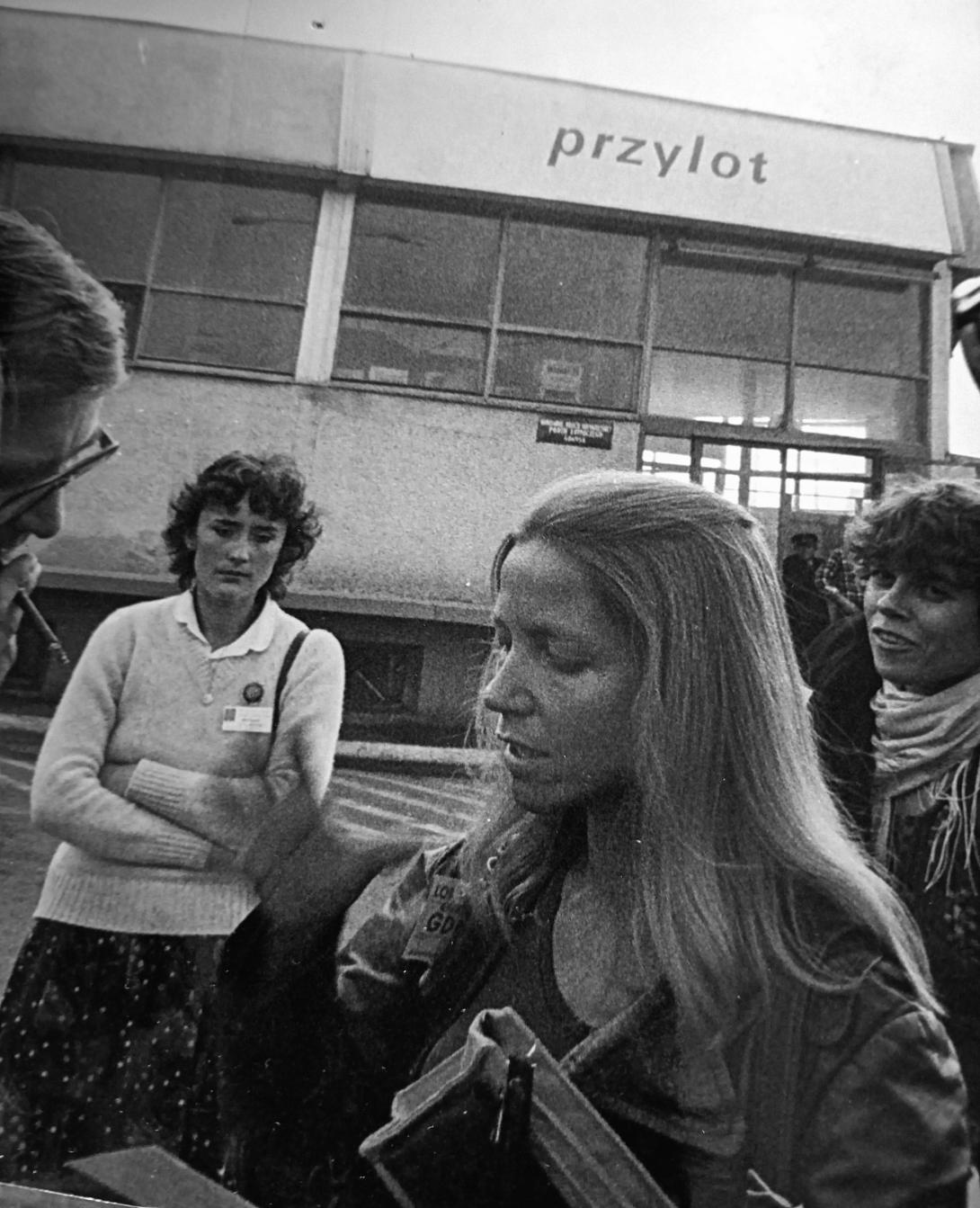

Ce sont les activités de la Quatrième Internationale en direction des pays se réclamant du socialisme qui vont mobiliser Catherine Samary dans le cadre de son adhésion à la QI, au début des années 1960. Convaincue avec ses camarades que l’anticapitalisme ne donne pas de « réponses » toutes faites sur les alternatives se réclamant du socialisme, elle consacrera son travail universitaire et son militantisme à l’analyse critique du stalinisme, des résistances et crises qui le traversent. Elle s’intéresse aux spécificités de la Révolution yougoslave qui sera l’objet de ses recherches universitaires et de sa thèse doctorale publiée en 1988 sous le titre Le marché contre l’autogestion, l’expérience yougoslave, préfacé par Ernest Mandel. Les contacts de celui-ci avec les marxistes yougoslaves de l’Ecole Praxis ont représenté pour Catherine Samary un atout essentiel, riche de dialogues, dans sa recherche. Celle-ci s’est inscrite dans l’attitude globale de la QI envers les expériences révolutionnaires du XXè siècle confrontées à l’URSS stalinisée - comme le furent les révolutionnaires yougoslaves refusant de se plier aux diktats du Kremlin visant la « construction du socialisme dans un seul pays ». Catherine Samary analyse les conflits à l’oeuvre derrière l’introduction des droits autogestionnaires dans la constitution yougoslave en 1950 puis, les contradictions des réformes de la planification et le premier congrès des autogestionnaires réuni en 1956 - dans le contexte de l’intervention soviétique en Hongrie et de l’émergence du mouvement des non-alignés soutenu par Tito, à la tête du PCY. La jeunesse mondiale est encore marquée par l’influence de l’URSS, la révolution chinoise puis cubaine. Mais le printemps de Prague constitue un tournant. Sa répression est condamnée par Tito. Une autre voie vers le socialisme semble donc possible. L’Europe de l’Est n’est pas monolithique et mérite d’être étudiée, des contacts doivent s’établir. Catherine Samary se rend de nombreuses fois dans la région. Présente aux différentes actions menées contre l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968, elle accompagne une délégation à Prague demandant à être présente au procès de Petr Ulh, Vaclav Havel et les autres « dissidents de la Charte 77 ». Le syndicat de l’Enseignement supérieur (SNESUP) la déléguera également comme observatrice au congrès de Solidarnosc en Pologne en 1981.

Résistances armées en Asie

L’optique de la Quatrième Internationale est d’aider à nourrir et comprendre la « dialectique de la révolution mondiale » dans les trois grandes sphères où elle s’exprime - pays capitalistes développés, monde colonisé et pays se réclamant du socialisme. Les tâches militantes s’élargissent ainsi à l’Asie et aux pays d’Europe de l’Est. L’activité politique s’y développe et les échanges avec l’Internationale s’approfondissent comme le montre la troisième partie de la table ronde. Selon Pierre Rousset, les objectifs des voyages annuels qu’il assure sont de comprendre les situations des pays, de tisser des liens avec les forces vives du mouvement jeune, ouvrier et populaire sans exclusive a priori, d’échanger avec les organisations sœurs. En Asie orientale, l’Internationale a de petites organisations à Hong Kong et au Japon. Il n’est pas question de se comporter en « donneur d’ordre » du centre vers la périphérie, ou de fonctionner en fraction secrète. Les échanges ont pour une part une dimension générationnelle. Les contacts de Pierre Rousset sont plus « naturels » avec les jeunes, ils peuvent être excellents avec des « anciens », mais s’avèrent parfois aussi difficiles. Dans ces cas-là, il s’en remet à Ernest Mandel ou Livio Maitan, « ses » anciens, pour assurer le lien.

Les voyages de Pierre Rousset se sont étendus aux Philippines, en réponse à l’invitation d’une religieuse progressiste (d’une rare intelligence) de passage à Paris. Le pays est alors sous le régime de la loi martiale et le théâtre de deux résistances armées menées soit par des mouvements musulmans dans le sud, soit par le Front démocratique national (NDF), sous l’égide du Parti communiste des Philippines (PCP), en alliance avec les Chrétiens pour la libération nationale (CNL). Pierre Rousset noue des liens avec un large éventail de courants de gauche et s’engage dans la solidarité avec la résistance armée que le NDF ossature et dans laquelle se reconnaît le gros d’une génération militante. Il n’a évidemment aucune expérience de la lutte armée, mais avoir étudié les révolutions chinoise et vietnamienne l’aide à écouter ce que peuvent expliquer des militant·es philipin·es de formation « politico-militaire », engagé·es dans un combat de longue durée. La formation reçue en France sur les questions de sécurité, quand son organisation avait été dissoute, l’aide aussi à mieux comprendre les consignes auxquelles il doit se plier.

Se rendre dans un pays sous dictature (avec ou sans résistance armée) signifie prendre en compte et assumer les risques encourus par les militant·es que l’on rencontre, être prêt à les protéger en cas d’arrestation. Ce n’est pas forcément facile. Heureusement, Pierre Rousset n’a jamais été arrêté (sa sécurité étant bien assurée par ses camarades locaux). Cependant, il a eu à étudier le cas d’un camarade (et ami) de Hong Kong détenu lors d’un voyage en Chine continentale pour rencontrer des membres du Mouvement démocratique chinois, puis libéré dans des conditions suspectes. Il risquait très gros et il s’est avéré qu’il avait donné à la police politique tout ce dont elle avait besoin, sur ses contacts en Chine comme sur les organisations à Hong Kong de l’Internationale – et elle a dû couper les liens avec lui.

L’Internationale et des comités de solidarité ont aidé des militant·es fuyant la répression. Ce fut notamment le cas de Thaïlandais·es après le coup d’État sanglant de 1996, qui sont venus à Paris (du fait notamment des contacts établis par Pierre Rousset, puis sont repartis au Laos rejoindre des camps frontaliers du Parti communiste thaïlandais).

Le mouvement national démocratique aux Philippines est entré en crise après la chute de la dictature Marcos, en 1986 (une petite majorité du bureau politique du PCP avait refusé d’envisager cette possibilité) et le trauma dû à des purges paranoïaques qui ont fait de nombreuses victimes au sein du parti. Fallait-il parler de ces dernières ? Aux Philippines, Walden Bello fut le premier à le faire et Pierre Rousset semble être le premier à l’avoir fait dans les réseaux de solidarité internationale. Coïncidence ou pas, « ne pas se taire » faisait partie de l’héritage paternel (la dénonciation des camps staliniens). Toutes ces expériences ont nourri la réflexion de la Quatrième Internationale sur les questions politico-militaires, sur l’influence des révolutions chinoise et vietnamienne, sur le rôle et la pratique d’une solidarité internationaliste concrète.

Du nouveau à l’Est…

Selon Catherine Samary, les activités internationalistes en lien avec l'Europe de l’Est avaient plusieurs fonctions importantes dans la QI : organiser un travail de solidarité contre une répression et une censure spécifiques dans ces régimes dits communistes, pousser ce faisant la réflexion sur les enjeux et difficultés de la construction du socialisme, établir des liens avec les militantEs qui résistaient au bureaucratisme en se réclamant des idéaux socialistes. Mais il s’agissait aussi de comprendre comment la « révolution mondiale » était tributaire de toutes les résistances aux rapports de domination sous divers régimes. La lutte « pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste » aidait à la réflexion critique sur la bureaucratisation répressive des révolutions. Ces réflexions ouvertes furent explicitées lors du congrès de la Quatrième Internationale de 1979 dans le document intitulé Dictature du prolétariat et démocratie socialiste, articulant pensée théorique et expérience (avec ses imprévus) et s’opposant à des visions étapistes de la révolution autant qu’aux approches campistes des solidarités (se taisant sur les conflits au sein du « camp progressiste » anti-impérialiste).

Cependant, la répression du syndicat Solidarnosc en Pologne comme des autres soulèvements anti-bureaucratiques, signifiera que la chute du mur de Berlin en 1989 débouchera sur la restauration capitaliste - accompagnée d’une profonde opacité sur la signification du socialisme. Les parcours de Pierre Rousset et Catherine Samary s’enrichissent. Ils l’exposent dans la dernière partie de la table ronde. Il est très important, essentiel même, pense Pierre Rousset, de savoir « décentrer » son regard. Visualiser un événement d’Asie et non d’Europe, ou d’Europe de l’Est et non d’Europe de l’Ouest. Cela aide à se prémunir des « (ouest)-européocentrismes ». Les voyages y contribuent ! Ses « missions asiatiques » ont constitué pour Rousset une sorte de seconde expérience fondatrice, comme un processus « continu ». Il souligne à quel point il a appris de ses ami·es asiatiques. Quelques décennies plus tard, il participe à la grande période de l’altermondialisme, il est membre fondateur d’Attac et du Forum social mondial (FSM), étant alors membre de son Conseil international. Il promeut le Forum social européen et le Forum populaire Asie-Europe (AEPF).

Rattaché à la délégation de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) constituée de Roseline Vachetta et Alain Krivine, député·es européens, il va au Parlement européen durant la législature 1999-2004, et collabore au groupe de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) avec son président Francis Wurtz, dirigeant du PCF. Ses responsabilités concernent dans une large mesure la participation au processus des forums sociaux et les liens avec l’Asie. Cette expérience des député·es de la LCR au Parlement européen permet de décupler les possibilités d’internationalisme.

Catherine Samary participe à l’organisation de la campagne de « convois syndicaux pour Tuzla » en Bosnie-Herzégovine, aux campagnes menées contre les nettoyages ethniques dans l’éclatement de la Yougoslavie, à des fronts soutenant le droit d’autodétermination des Albanais au Kosovo contre la politique de S. Milosevic et s’opposant aux bombardements de l’OTAN. Elle écrira de nombreux articles pour Le Monde Diplomatique sur les conflits yougoslaves de cette époque et fait partie des conférenciers réguliers de l’IIRE (Institut international de recherche et d’éducation), proche de la QI à Amsterdam. l’IIRE publie d’elle plusieurs Cahiers de formation, sur l’expérience yougoslave et sur « Plan, marché et démocratie - l’expérience des pays dits socialistes », traduits en diverses langues.. Parallèlement, elle s’engage dans l’UJFP (Union juive française pour la paix) et participe à des actions en Égypte, en direction de Gaza. Elle participe à la fondation du collectif Une école pour tous·tes et du Collectif des féministes pour l’égalité (CFPE) intégrant athées et croyantes, musulmanes voilées ou non. Elle est également membre de l’Association française d’études sur les Balkans (AfeBalk) et sa revue Balkanologie.

Depuis la phase ouverte de la restauration capitaliste post 1989/1991, de jeunes militantEs en Europe de l’Est ou dans les pays issus de l’ancienne fédération yougoslave essaient de renouer avec le passé - mais dans un contexte de discontinuité de périodes et de mémoires brouillées rendant extrêmement difficile la construction d’une alternative anti-capitaliste. En 2013-2014, Catherine se rend à Kiev aux rencontres de la jeune gauche ukrainienne qui donnera naissance à la création du « Mouvement social » - Sotsialny Rukh (SR) s’opposant depuis février 2022 à l’invasion russe de l’Ukraine en même temps qu’aux attaques sociales néolibérales. En mars 2022, en lien avec cette gauche ukrainienne, elle participe à la fondation de l’ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine et son réseau français RESU) en défense de la résistance ukrainienne contre l’invasion russe et tous les néo-colonialismes.

Le 18 mai 2025 (cette version est une mise à jour de celle publiée dans Inprecor papier, datée du 22 février 2025)

- 1

La LC a été créée en 1969 après la dissolution de la JCR et du PCI en juin 1968 ; le choix d’adhérer à la IV amènera le départ d’une minorité.