La courte victoire de Trump au vote populaire lors de l’élection présidentielle américaine de novembre 2024 a alimenté les spéculations sur une éventuelle dérive des États-Unis vers l’autoritarisme, voire le fascisme.

Bien qu’une discussion approfondie et une définition du fascisme dépassent le cadre de cet article, et que la présidence de Trump ne remonte qu’à une semain à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’avalanche de décrets présidentiels déjà émis donne une indication de ce qui nous attend.

Comme prévu, la plupart de ces décrets – et ceux à venir – visent les immigré·es, les personnes LGBTQI+, les femmes, les lois existantes en matière de protection de l’environnement, les communautés de couleur et les organisations syndicales et progressistes, tout en envoyant le message aux 1 % qu’ils pourront profiter de baisses d’impôts et d’une réduction des réglementations en matière de sécurité des travailleur·ses et de protection de l’environnement. Certains semblent avoir été conçus en partie pour tester la loyauté de ses alliés et les institutions de l’État, comme la grâce et les réductions de peine accordées à tous les insurgés du 6 Janvier, y compris ceux qui ont été condamnés pour des attaques violentes comme les policiers qui défendaient le Capitole.

Il est clair que Trump est un dirigeant de droite, un dictateur en puissance et qu’il a l’intention d’étendre le pouvoir présidentiel autant que possible. Mais l’orientation clairement autoritaire et d’extrême droite de Trump et de ses collaborateurs ne doit pas occulter les ruptures et les continuités opérées avec l’idéologie et les pratiques capitalistes contemporaines. En effet, la frontière entre les politiques capitalistes conservatrices et le fascisme n’est pas toujours claire. L’hostilité de Trump à l’égard des protections et des directives relatives à l’environnement, aux droits du travail et des consommateurs, tout cela le place complètement dans le giron néolibéral du marché libre. En effet, dans les premières 24 heures de sa présidence, Trump a annulé des dizaines de réglementations, et les inspecteurs généraux, qui sont responsables de l’application des réglementations gouvernementales, ont été remplacés par des partisans de Trump. Tous les agents fédéraux chargés de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) ont été mis en congé, prélude à la suppression de leurs postes et de leurs emplois.

Protectionniste ou libéral ?

Trump a retiré les États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé et des accords de Paris sur le changement climatique et a donné le feu vert à l’intensification de la prospection pétrolière. Les attaques de Trump contre les immigré·es et ses promesses de les expulser sont une caractéristique de son programme depuis sa première présidence, lorsqu’il a promis de construire un mur tout le long de la frontière américano-mexicaine pour dissuader l’immigration. Rappelons cependant que des traitements inhumains ont été infligés aux réfugié·es par des gouvernements de droite et les sociaux-démocrates en Europe et ailleurs, et que le gouvernement d’Obama a expulsé plus d’immigrant·es que celui de son prédécesseur, le républicain conservateur George W. Bush.

Dans le même temps, le protectionnisme proclamé haut et fort par Trump, et ses menaces d’imposer des droits de douane allant jusqu’à 25 % sur les produits importés du Mexique et de Chine, le placent en porte-à-faux avec le libre-échange néolibéral. Cette contradiction révèle un un capitalisme agressif et sans concession à l’égard de ses alliés, longtemps considérés par les présidents américains et les deux partis de l’alternance comme des partenaires, mais devenus aujourd’hui des concurrents. Le protectionnisme, le nationalisme économique et le chauvinisme ont toujours été liés, mais la vision de Trump va beaucoup plus loin et vise à remodeler l’ordre capitaliste mondial pour favoriser encore plus les États-Unis. Cela explique également l’apparente contradiction entre le penchant isolationniste de Trump et ses menaces de recours à la force militaire, une nouvelle version de la Realpolitik1.

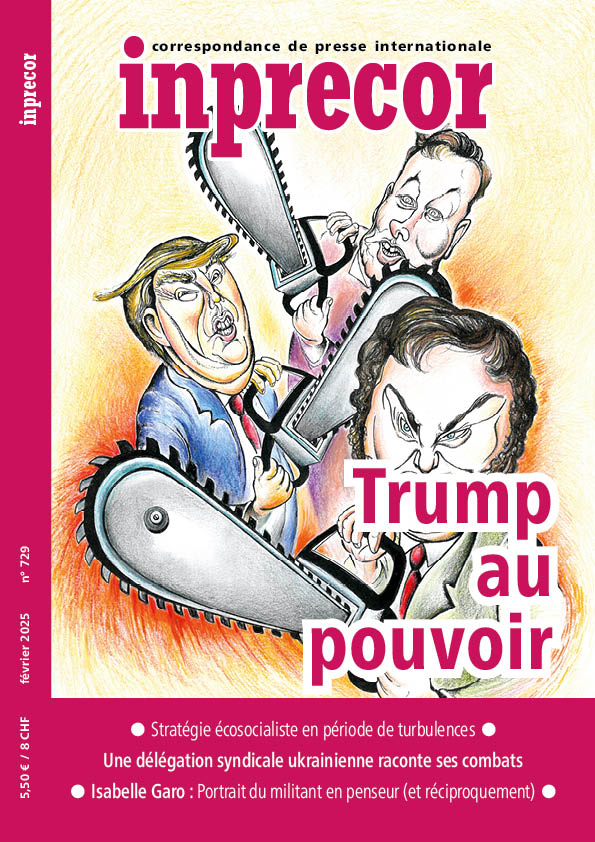

Les présidents américains choisissent depuis longtemps des figures du capital financier et industriel comme conseillers et représentants, mais Trump s’est entouré d’une large cour de capitalistes ultra riches comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, et Jeff Bezos, trois des personnes les plus riches du monde. Musk, l’homme le plus riche du monde, qui s’est récemment adressé au parti fasciste allemand AfD, déclarant qu’il était le « meilleur espoir » de l’Allemagne, dispose d’un rôle officiel. En tant que propriétaires de X et de Facebook, Musk et Zuckerberg contrôlent des pans entiers des médias sociaux et de l’information. Leur proximité avec l’homme le plus puissant du monde, aux tendances dictatoriales, a d’énormes conséquences antidémocratiques.

Un fasciste ?

Une grande partie du programme et des premiers pas de Trump dans cette présidence ressemble donc aux gouvernements classiques, qu’ils soient conservateurs ou même libéraux, avec des caractéristiques extrêmes. Peuvent-ils donc être considérés comme fascistes ? Tout d’abord, les régimes autoritaires fascistes et d’extrême droite étendent considérablement la portée du pouvoir exécutif et suppriment les possibilités de contrôle de ce pouvoir, transformant les parlements en chambres d’enregistrement.

De même, ils cherchent à éliminer l’opposition juridique et politique. L’une des premières mesures prises par Trump a été de purger la fonction publique afin de s’assurer que le personnel gouvernemental est engagé en faveur de son programme. Bien qu’il n’y ait aucun signe d’une volonté de Trump d’interdire le Parti démocrate d’opposition, les menaces de poursuivre et d’emprisonner les membres de la commission du 6 Janvier du Congrès, tous démocrates, pourraient constituer un premier pas dans cette direction. L’un des derniers actes officiels de Biden en tant que président a été d’accorder des grâces préventives à des personnes susceptibles d’être persécutées, pour les protéger de la colère de Trump. Cette mesure est sans précédent dans l’histoire politique des États-Unis.

Deuxièmement, les régimes fascistes suspendent ou réduisent fortement les droits civils et politiques, notamment la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion. Si les menaces de Trump à l’encontre de la presse et des journalistes critiques allaient au-delà des menaces verbales actuelles, cela placerait également Trump dans le camp autoritaire/fasciste. La querelle entre Trump et l’ancien président de l’état-major interarmées, le général Mark Miley, est née du refus de ce dernier d’utiliser l’armée contre les manifestants pacifiques de Black Lives Matter. Si Trump devait recourir à la violence et à la répression de masse contre les manifestants, il ferait clairement un pas vers l’autoritarisme et le fascisme.

Un colosse aux pieds d’argile

Trump, capitaliste de second plan et star de la télé-réalité devenu 45e président, deux fois poursuivi dans une procédure d’impeachment, inculpé et condamné, et finalement réélu, devenant le caudillo incontesté du parti républicain, peut sembler invincible. Mais comme tous les dictateurs en puissance, Trump se révélera être un colosse aux pieds d’argile. Sa majorité au Congrès est très courte et, bien que la direction du Parti républicain lui ait pour l’essentiel fait allégeance, il reste des résistants indomptés, qui ralentiront son programme. On l’a vu lors du vote de confirmation du choix ultra-réactionnaire de Trump pour le poste de secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Trois républicains ont voté contre lui, ce qui a abouti à une égalité qui n’a été brisée que par la décision de Vance, le président de la Chambre. Si Trump a doté le système judiciaire fédéral, y compris la Cour suprême, de soutiens ultra-conservateurs, la Cour est loin d’être un organe d’approbation généralisée. Un juge fédéral conservateur nommé par Reagan a rejeté le pronunciamiento de Trump mettant fin au droit du sol, le qualifiant de manifestement inconstitutionnel.

Bon nombre des partisans les plus fervents de Trump sont fermement opposés à l’avortement mais Trump, conscient du nombre de républicain·es favorables à l’avortement, essaie de jouer sur les deux tableaux en s’attribuant le mérite d’avoir annulé l’amendement Roe v. Wade (qui permettait l’avortement dans tout le pays, NDLR), mais refuse de s’engager à interdire l’avortement au niveau fédéral, demandant plutôt que le droit à la reproduction soit décidé au niveau de l’État. Mais Trump ne pourra pas éluder la question longtemps et se heurtera inévitablement à l’opposition de l’un ou l’autre camp, si ce n’est des deux.

Le prix élevé des produits de première nécessité sous Biden a été l’une des principales raisons de la victoire de Trump. Lorsque le coût de la vie ne s’améliorera pas et sera aggravé par les tarifs douaniers de Trump, une grande partie de son soutien parmi les travailleur·ses et les électeur·trices des couches moyennes s’affaiblira. Un nombre alarmant de Latino-Américain·es et de Noir·es ont voté pour Trump en 2024. Les attaques contre l’IED et la discrimination positive, le renforcement de l’appareil carcéral et répressif de l’État finiront par faire apparaître ces contradictions.

Si Trump ne parvient pas à tenir ses promesses de prospérité générale, les élections législatives de mi-mandat prévues en novembre 2026 pourraient bien lui faire perdre sa majorité républicaine au Sénat et à la Chambre des représentants, ce qui porterait un coup à ses ambitions, mais l’inciterait, lui et ses conseillers, à agir rapidement.

En fin de compte, le trumpisme, le fascisme et le système capitaliste qui les rend possibles ne seront vaincus que par la mobilisation de masse et l’unité des travailleur·ses et des opprimé·es, indépendamment des partis démocrate et républicain. Alors que les élections semblent refléter le désespoir et la division parmi ces derniers, l’histoire récente de la lutte antiraciste de masse observée lors des manifestations du Black Lives Matter en 2020 et des luttes ouvrières impressionnantes menées par les travailleur·ses de l’automobile, les enseignant·es et d’autres, montrent la voie à suivre et soulignent le potentiel d’une riposte unie.

Le 26 janvier 2025

- 1

La Realpolitik est définie par le diplomate Henry Kissinger comme « la politique étrangère fondée sur le calcul des forces et l’intérêt national ».