Sophie Binet et Daniel Tanuro ont enregistré cette conversation le 16 mai 2024 lors d’un débat organisé par l’Union départementale CGT de Loire Atlantique.

Bonjour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Daniel Tanuro, militant écosocialiste et auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier Écologie, luttes sociales et révolution. Merci à vous deux d’avoir accepté la proposition de l’UD CGT de Loire Atlantique, d’enregistrer votre conversation à un moment où la CGT va lancer son plan d’action syndicale et environnementale, à quelques jours des États généraux de l’Industrie et de l’environnement. Daniel, depuis plusieurs ouvrages maintenant et au-delà des constats sur l’état de la planète, tu essaies de proposer des perspectives, des stratégies. Dans ton dernier livre, notamment, tu places les travailleurs et les travailleuses au centre de cette stratégie. Il est évident que cette conversation nous intéresse. En Loire-Atlantique, elle s’inscrit dans une réflexion un peu plus ancienne. En effet, nous sommes souvent sollicités par des associations, des mouvements, des partis politiques sur tel ou tel projet nuisible d’un point de vue écologique. Vous avez bien sûr entendu parler de Notre-Dame des Landes, mais on s’est également battus contre l’implantation d’entrepôts gigantesques, ou encore contre des méthaniseurs tout aussi gigantesques. Il nous semblait donc important que la CGT se structure et porte une idéologie sur les questions écologiques du point de vue de la production, du point de vue du travail, du point de vue de la lutte des classes. C’est cela qui nous a motivé·es. Une autre motivation est la réalité rapportée par nos camarades, celle qu’ils vivent dans les entreprises.

Je pense notamment à ces salarié·es de l’agroalimentaire qui nous expliquent que depuis une vingtaine d’années, ils ont vu la qualité des biscuits, par exemple, se dégrader en même temps que leur salaire et leurs conditions de travail, avec notamment le renforcement de la flexibilité, etc. Comme si le capital marchait du même pas pour dégrader les productions et dégrader celles et ceux qui les réalisent. On a donc voulu développer des outils qui permettent aux travailleurs, aux travailleuses, de repenser leur production, de la questionner, et puis de se restructurer afin que notre slogan « urgence sociale et urgence écologique » puisse se traduire concrètement par des revendications dans nos entreprises.

Je voulais pointer ces éléments pour bien situer cette conversation entre vous. Daniel, tu fais dans chacun de tes livres un diagnostic sur l’état de délabrement de la planète. Tu dois malheureusement l’actualiser à chacun de tes ouvrages, parce que les choses évoluent très vite. Alors, peux-tu nous dire brièvement où on en est ? Et faire le lien avec les impacts sociaux très concrets ?

Daniel Tanuro : Avant tout, merci pour cette invitation. Elle me va droit au cœur parce que, effectivement, comme tu l’as dit, je considère que le monde du travail – le monde du travail en général, pas seulement celui du travail salarié – a un rôle absolument décisif si on veut arrêter la catastrophe écologique. Je suis donc très heureux, et même flatté, d’être sollicité pour cette conversation avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Ceci dit, je vais tenter de répondre de façon succincte à ta question. Une bonne manière d’appréhender l’extrême gravité de la crise dite « écologique » est de se référer aux études sur le changement global. Les scientifiques qui travaillent dans ce domaine synthétique transdisciplinaire considèrent qu’il y a neuf paramètres de la soutenabilité de l’espèce humaine sur cette planète : le cycle du carbone (le climat), la biodiversité, l’eau douce, les changements d’affectation des sols, l’acidification des océans, la pollution chimique, la pollution atmosphérique aux particules, la couche d’ozone stratosphérique, et les cycles de l’azote ainsi que du phosphore. Dans un premier rapport de conclusion, remis il y a une quinzaine d’années, ces chercheurs estimaient que des seuils de soutenabilité étaient dépassés pour trois de ces paramètres (climat, biodiversité et azote/phosphore).

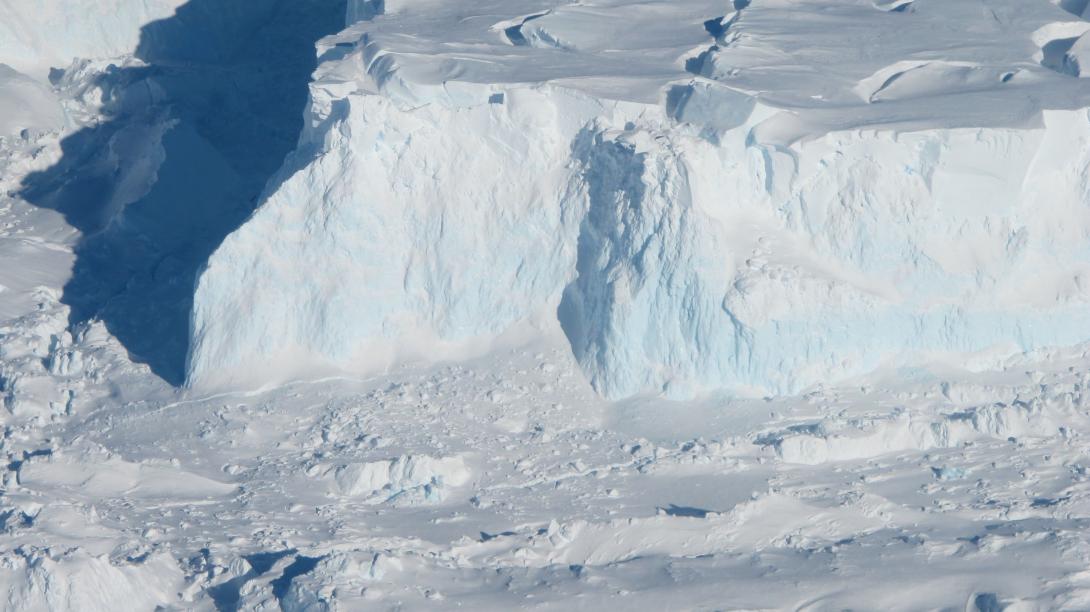

Récemment, celles et ceux qui ont prolongé ces travaux ont estimé que les seuils sont dépassés pour six, voire sept, de ces paramètres. Cela donne une bonne idée de la gravité de la crise et la rapidité de son évolution. Parmi les neuf paramètres, le climat constitue un enjeu absolument majeur. Je donnerai juste une indication à ce sujet : il y a sur le continent Antarctique une quantité de glace accumulée qui, si elle disparaissait entièrement, ferait monter le niveau des océans de 80 mètres. Je précise tout de suite que cette disparition totale n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. Ce qui est à l’ordre du jour, par contre, et qui pourrait s’amorcer très vite, c’est la dislocation de deux énormes masses de glaciers – un à l’est, l’autre à l’ouest. Ils sont implantés sur le continent Antarctique en dessous du niveau de l’océan, qui se réchauffe. Les masses de glaces tendent donc à se décoller du socle rocheux, ce qui en accélère la glissade et multiplie les crevasses. Le socle rocheux est incliné vers les grands fonds. En même temps, l’été, des lacs d’eau libre se forment à la surface des glaciers. L’action combinée du décollement à la base et de l’entrée de grandes quantités d’eau par les crevasses pourrait entraîner une rupture brutale précipitant dans l’océan, d’un coup, une énorme quantité de glace. Les spécialistes estiment que chacun de ces deux massifs de glaciers contient de quoi faire monter le niveau des mers de 3,5 mètres, soit 7 mètres au total.

Le moment de la rupture est impossible à déterminer. Mais les équipes de glaciologues qui étudient le glacier Ouest (le Twaithes) affirment depuis quinze ans que sa dislocation est inéluctable. Voilà donc deux indications des menaces qui pèsent sur nos têtes. Ces menaces sont pleinement sociales, car les travailleurs, les travailleuses, les femmes, les jeunes, les petits paysans et les peuples indigènes sont les principales victimes de tous ces dérèglements.

D’après le dernier rapport du GIEC, près de 3,5 milliards d’individus sur Terre subissent déjà gravement les impacts du changement climatique (je rappelle que ce n’est qu’un des neuf paramètres). C’est près de la moitié de l’humanité. Inutile de préciser que ces 3,5 milliards d’êtres humains ne se recrutent pas parmi les riches. Ce sont au contraire les plus pauvres de l’humanité, en particulier dans les pays pauvres. Comble de l’injustice, ce sont justement celles-là et ceux-là qui ont le moins de responsabilités dans la catastrophe écologique. Dans certains cas, ils n’en ont même pas du tout. Je pense que ces indications suffisent pour répondre à ta première interpellation, sur l’état des lieux et sur les impacts sociaux. Selon moi, la crise écologique n’est pas un enjeu que le monde du travail peut mettre à l’écart. C’est au contraire l’enjeu majeur du siècle qui a commencé. Les projets de transformation sociale, de justice sociale, d’égalité des droits qui ont toujours animé le monde du travail, le mouvement syndical, depuis sa fondation, ont désormais comme clé de voûte une réponse adéquate, une réponse de classe, une réponse progressiste face aux défis écologiques.

Merci Daniel. Avant de passer la parole à Sophie, peut-on faire scientifiquement le lien entre tous ces dérèglements et les systèmes économiques capitalistes ?

D.T. : Absolument. Ce lien, la plupart des scientifiques refusent de le faire pour des raisons idéologiques, parce qu’ils ne veulent pas devoir en tirer la conclusion politique. Mais un raisonnement scientifique tout à fait élémentaire suffit. En effet, tous les phénomènes de dépassement des seuils de soutenabilité que j’ai évoqués renvoient à une même question : les limites du développement humain. Or, une des caractéristiques du capitalisme est, comme disait Marx, de n’avoir d’autre limite que le capital lui-même. La formule semble un peu énigmatique à première vue mais elle est très forte et très juste. En effet, qu’est-ce que le capital ? Un rapport social d’exploitation du travail visant un seul objectif : l’accumulation de profit. L’exploitation nécessite évidemment que des ressources naturelles soient injectées dans le processus de production. Tant qu’il y a de la force de travail à exploiter et des ressources naturelles à piller, le capital poursuivra sa course. Ce système est donc productiviste par définition. Cela ne découle pas d’une quelconque décision politique mais de la concurrence entre des millions de propriétaires des moyens de production et de distribution. Tous sont obligés, sous peine de faillite, de produire plus et plus vite que leurs concurrents. Le productivisme est vraiment dans l’ADN du capitalisme. C’est la raison pour laquelle la crise écologique ne fait que s’aggraver, en dépit de tous les discours que les gouvernements nous servent depuis 40 ans. En ce qui concerne le changement climatique c’est absolument évident : alors qu’il faut sortir des combustibles fossiles pour arriver au zéro émission nette en 2050, les émissions de CO2 continuent d’augmenter et la catastrophe s’approfondit.

Sophie, je suppose que les constats dressés par Daniel, notamment le fait que ces dérèglements touchent différemment les classes sociales et les régions du monde, renforcent la CGT dans son approche liant urgence écologique et urgence sociale ?

Sophie Binet : Oui, et c’était important que Daniel commence par ces rappels. En effet, il est frappant de constater que la question environnementale est encore globalement minimisée. Or, c’est le défi majeur et l’humanité n’a jamais été confrontée à un défi aussi grave et aussi important. Ce que je trouve très choquant, c’est l’absence de prise en compte des diagnostics scientifiques par les politiques. Comment est-ce possible ? Malgré tous les désaccords entre chercheurs, ces diagnostics sont quand même très clairs. La gravité de la menace est bien établie. On ne peut pas dire qu’on ne sait pas. Il y a une cécité collective qui est très impressionnante. Pourquoi ? Il faut dire les choses clairement : d’abord parce que la crise environnementale est le résultat du système capitaliste, ce qu’ils ne veulent pas dire. Ensuite parce qu’effectivement la crise environnementale est une crise sociale. Nous ne sommes pas tous sur le même bateau. Quand on est milliardaire, la crise environnementale n’est pas un problème.

Des zones entières vont être inhabitables, mais pas toute la planète. Il y aura toujours pour les milliardaires des paradis climatisés dans lesquels il fera très bon vivre. Et puis ils pourront continuer à spéculer sur la crise environnementale, parce qu’elle procure de nouveaux marchés au capitalisme. Pour prendre un exemple par le tout petit bout de la lorgnette, il y a un gros marché en développement dans le domaine de la climatisation, qui a été bien identifié par le capital. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Il faut bien comprendre ceci : si nous, les travailleuses et les travailleurs, on ne s’approprie pas cet enjeu, soit les capitalistes ne vont pas répondre à la question environnementale parce qu’ils n’y ont pas intérêt, soit ils y répondront en fonction de leur intérêt à eux, qui n’est pas le nôtre.

Cela va nous défavoriser en multipliant les situations de contradictions entre le social et l’environnemental. On l’a vu dans la mobilisation des agriculteurs qui veulent pouvoir vivre de leur travail. Cette mobilisation convergeait fortement avec celle des salarié·es. C’est la question du revenu qui était posée. Si les agriculteurs ont un problème de revenu, c’est à cause de la dérégulation de l’agriculture et du fait que les quotas de production ont explosé. Du coup, la baisse du prix de vente des marchandises a fait s’effondrer le revenu des agriculteurs et des agricultrices. Et que s’est-il passé ? Pour ne pas répondre à cette question qui dérange profondément l’agro-industrie, le gouvernement s’est mis d’accord avec la FNSEA pour organiser un hors-sujet énorme : faire comme si la mobilisation portait sur le refus des normes environnementales. Il est vrai que leur décision facilite la vie des agriculteurs et agricultrices à court terme – parce que c’est vrai qu’il y avait beaucoup de paperasse, qu’ils étaient très peu accompagnés et que ça leur mettait des difficultés supplémentaires. Mais à moyen terme et dans pas très longtemps, les agricultrices et agriculteurs seront les premiers pénalisés. Ils et elles sont les premières victimes des produits qu’ils utilisent. C’est chez elles et eux qu’il y a les plus hauts taux de cancer. Elles et eux sont aussi en première ligne du changement climatique, avec les problèmes que ça pose sur la qualité et la quantité de leur production. On voit donc bien que, pour répondre aux défis environnementaux, il faut remettre en cause un certain nombre de dogmes du capitalisme. Comme ils refusent de les remettre en cause, c’est nous qui en faisons les frais. On le voit avec les agriculteurs. On l’a vu avant avec les Gilets jaunes, quand le gouvernement a prétendu répondre au problème de la pollution due aux transports en imposant une taxe sur les carburants. Sans taxer le kérosène et sans mettre en place la progressivité nécessaire pour que ceux qui polluent le plus paient le plus. C’était évidemment une injustice sociale violente. Donc, il faut que nous nous préoccupions de cette question écologique. Il le faut parce qu’on ne peut pas y répondre sans transformer en profondeur le modèle productif. On en est à peu près sorti, mais, pendant longtemps, on a eu une partie du discours écolo qui était « il faut changer les gestes du quotidien en responsabilisant les gens, etc. ». On voit bien que ça n’est pas du tout à la hauteur. Il faut transformer la finalité de la production, son organisation, la façon dont on produit. Du coup, c’est notre sujet en tant que syndicalistes. La seule façon de dépasser les contradictions entre le social et l’environnemental, c’est que nous en fassions un sujet majeur et un sujet quotidien, au même titre que la question des salaires et des conditions de travail, par exemple. Parce que ça va nous impacter, ça impacte déjà directement l’avenir de nos emplois, nos conditions de travail et le sens de notre travail.

Avec l’exemple des agriculteurs, tu brosses bien le tableau : d’une part, l’enjeu majeur de s’approprier la question ; d’autre part, le fait que des agricultrices et des agriculteurs, mais aussi peut-être des travailleuses et des travailleurs, ont du mal à remettre en cause leur production parce que, bien souvent, leurs droits sont étroitement liés, sinon à leur travail, du moins à leur emploi. Comment nous CGT pouvons-nous dépasser cette opposition apparente ? Comment s’émanciper pour s’emparer de ces enjeux alors que notre emploi nous oblige en quelque sorte à continuer dans le système ?

S.B. : Je pense très important de pas se voiler la face et de se dire très tranquillement « oui il y a des contradictions entre le social et l’environnemental ». Il faut donc qu’on se mette en situation de les dépasser et ça veut dire aussi organiser des confrontations, construire des stratégies. Pour la CGT, c’est normal, c’est notre marque de fabrique : pour dépasser ces contradictions, il faut partir du travail, partir des travailleuses et des travailleurs. La première chose qu’il faut faire sauter, c’est le chantage à l’emploi. On y est tout le temps confrontés.

Par exemple, très récemment, Tefal a été mis en cause parce que sa fabrication d’ustensiles de cuisine repose sur l’usage de molécules très polluantes, les PFAS. Ces « polluants éternels » sont extrêmement dangereux, c’est pire que l’amiante. Quand il y a eu une proposition de loi visant à les interdire, ce qui est très important du point de vue de la santé publique, la direction a expliqué aux salariés que, si cette loi passait, l’entreprise devrait fermer. Je suis très fière du fait que seule la CGT de Tefal a refusé ce chantage à l’emploi. Elle l’a dénoncé, a dit qu’il fallait interdire ces polluants éternels mais que ça n’était pas aux travailleuses et aux travailleurs de payer l’addition.

En fait, ce qu’il faut pour empêcher ce chantage à l’emploi, c’est mettre en place ce qu’on appelle, à la CGT, une sécurité sociale professionnelle environnementale. À l’origine, on portait la proposition de sécurité sociale professionnelle. Face à l’ampleur de la crise écologique, on peut ajouter le terme « environnementale ». Le principe consiste à dire que, quand un procédé de production doit être transformé, comme chez Tefal, il faut commencer par sécuriser l’emploi et les garanties collectives des salarié·es. S’il faut transformer leur métier, on les forme pendant que l’usine est transformée, après quoi ils et elles retrouvent l’emploi. On a fait la même chose sur la fermeture des centrales à charbon : la CGT a mené une grosse lutte à Gardane dans les Bouches-du-Rhône, grâce à laquelle nous avons réussi à maintenir le contrat de travail des salarié·es. Ils n’ont pas été licenciés et ont élaboré un projet de transformation de la centrale à charbon basé sur un procédé un peu moins polluant : la méthanation, pour produire du gaz à partir du bois de meubles usagers récupérés en circuit court dans un rayon de 100 km autour de la centrale. Là, on attend que la centrale redémarre. Il y a un blocage important des autorités mais, grâce à la lutte et au rapport de forces, on a maintenu le contrat de travail des salarié·es. En fait, c’est cela qu’il faudrait généraliser. On a des propositions très précises pour mettre ce système en place. Par exemple, au niveau des branches, il faudrait une cotisation obligatoire pour les entreprises ; il faudrait qu’elle soit progressive, qu’on fasse payer d’abord les plus grosses entreprises pour responsabiliser les donneurs d’ordre. Cela permettrait d’avoir des fonds de transition pour assurer le maintien des salaires des salarié·es pendant que leur entreprise est transformée.

Daniel, dans ton dernier livre, tu pointes la difficulté pour les travailleurs d’être vraiment actifs et pleinement conscients des enjeux écologiques. Comment accueilles-tu les propositions de Sophie et de la CGT ?

D.T. : Ces propositions recoupent celles qui ont été avancées par la gauche nord-américaine dans le cadre de son projet de Green New Deal, notamment l’idée d’une garantie d’emploi vert. Il faut certainement une reconversion de l’économie en général et de l’appareil productif en particulier. Une série de productions devront être réduites ou supprimées et ce n’est pas aux travailleurs d’en faire les frais. Il faut donc leur garantir une reconversion dans une activité socialement utile et écologiquement responsable. Mais cette garantie ne doit pas être individuelle. La reconversion doit se faire non seulement avec le maintien du revenu mais aussi avec le maintien des collectifs de travail. Maintenir la force du collectif est très important. Trop souvent, dans le passé, le mode d’ordre de reconversion a été employé par les gouvernements et par les patrons pour noyer le poisson, pour disperser les salarié·es dans des dispositifs qui, en fin de compte, ne débouchaient sur aucune reconversion réelle. Maintenir les collectifs de travail, c’est maintenir des collectifs de résistance, des collectifs de créativité. C’est absolument vital.

Ceci dit, en termes stratégiques, on doit à mon sens élargir le champ de la discussion. On en a discuté quand vous m’avez invité à Nantes récemment. À la CGT, vous mettez très fortement l’accès sur la production. Il faut peut-être s’entendre au préalable sur les termes. Quand Marx parle du mode de production capitaliste, il se situe au niveau très général de la manière dont l’humanité produit son existence sociale. En ce sens-là, le mode de production inclut non seulement la production au sens strict mais aussi ce qu’on appelle la reproduction sociale, c’est-à-dire toutes les tâches qui tiennent à l’éducation, à la santé, au soin aux personnes âgées, à l’accueil de la petite enfance, au transport des personnes, à la gestion des déchets et de l’environnement, etc.

Pourquoi me semble-t-il important, en termes stratégiques, d’élargir le débat à ces secteurs ? Parce que je formule l’hypothèse d’une ouverture et d’une sensibilisation plus grandes des travailleuses et travailleurs de ces secteurs à la question écologique. D’une manière générale, je pense que les travailleurs du secteur productif, dans le contexte actuel, sont davantage susceptibles de se laisser piéger par le discours sur la compétitivité et sur le chantage à l’emploi, que Sophie évoquait. Parce qu’ils sont sous la contrainte plus directe de la dictature du profit, d’une part, et sous la menace des délocalisations de l’activité, d’autre part. Attention : je ne suis pas du tout en train de dire que les travailleurs de l’industrie lourde sont incapables de comprendre la crise écologique. Je sais qu’il y a plusieurs exemples remarquables de luttes menées par des travailleurs de l’industrie qui ont pris à bras-le-corps les enjeux écologiques. Mais ces cas se présentent le plus souvent dans des entreprises confrontées à un plan patronal de fermeture. En temps normal, il me semble qu’il y a davantage de possibilités de faire progresser le débat dans les secteurs de la reproduction sociale. Pourquoi ? Premièrement, la menace de délocalisation n’est pas opérante. Deuxièmement, les travailleuses et travailleurs sont au contact direct des usagers, ce qui offre des possibilités de convergence, d’unité d’action – par exemple autour des enjeux de la santé et de la santé environnementale –, et donc de politisation. Troisièmement, il y a dans les secteurs de la reproduction une contradiction flagrante entre l’idéologie officielle du service aux populations et la réalité de la gestion soumise aux plans d’austérité néolibéraux. Quatrièmement, les secteurs de la reproduction sont des secteurs très féminins, et les femmes en général sont plus sensibilisées que les hommes à la question du soin en général, donc aussi au soin pour l’environnement. L’expérience des syndicats étatsuniens depuis le tournant néolibéral est éclairante. Ils sont passés par une crise très profonde de dégradation des rapports de force et c’est dans les secteurs du soin, où il y a le plus de possibilités de contact avec les usagers, qu’ils ont le mieux résisté, au point de repasser à l’offensive autour de revendications combatives. Je pense qu’il faut essayer de faire jouer cette spécificité du secteur de la reproduction pour favoriser la conscientisation de l’ensemble du mouvement syndical, ce qui donne un rôle stratégique à la dimension et aux instances interprofessionnelles du syndicalisme.

S.B. : Là je ne suis pas d’accord avec Daniel. Il est vrai que dans le secteur du soin et du lien, la conscientisation écologique est plus facile et qu’il y a moins de contradictions et d’obstacles. La CGT a beaucoup de propositions sur ce secteur. C’est très important. Mais si nous, syndicalistes, et si la gauche en général ne répond pas à la situation de l’industrie, si elle ne s’attaque pas à régler les contradictions entre le social et l’environnemental dans la production, alors elle sera impuissante face au déclassement sur lequel prospère aujourd’hui l’extrême droite, avec les fermetures d’usines et les suppressions d’emplois.

De plus, on sait qu’aujourd’hui, malheureusement, les emplois dans le secteur productif et dans le secteur reproductif ne sont pas rétribués de la même manière. Dans les faits, ce sont les emplois productifs qui tirent vers le haut le revenu des ménages salariés. Enfin, il faut certainement transformer les modes de consommation, mais on a quand même besoin d’une industrie.

On a tellement délocalisé ces dernières années que, quelque part, cela facilite les convergences. Parce que l’enjeu sur le plan français et européen est pour partie de relocaliser notre industrie, afin de mettre fin à la spécialisation productive mondiale qui organise la compétition entre les travailleurs et les travailleuses, fait exploser les émissions de gaz à effet de serre du fait du transport et tire les normes environnementales vers le bas. Car quand on produit dans des pays à bas coût du point de vue social, c’est aussi à bas coût du point de vue environnemental. Il faut une relocalisation et elle doit s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur ce qu’on produit, sur les besoins des populations, et sur la manière de produire moins mais plus durable.

Avec la mondialisation, on a mis en contradiction les intérêts du salarié et les intérêts du consommateur : le salarié a intérêt à ce que sa production, et donc son emploi, soient maintenus en France ; et le consommateur a intérêt à ce que les produits soient toujours moins chers pour pouvoir continuer à vivre avec des salaires qui stagnent. Il y a donc besoin de relocaliser la production pour qu’on puisse augmenter à la fois les salaires et le niveau de vie. On achètera des produits qui seront peut-être vendus plus cher (parce que vendus à leur juste prix) mais dureront plus longtemps. En parallèle, il faut effectivement s’interroger sur toutes ces productions inutiles qu’il faut pouvoir stopper en préservant les travailleurs et travailleuses et en rééquilibrant les secteurs.

Là où je suis d’accord avec Daniel, c’est qu’il faut développer les secteurs du soin et du lien. C’est un enjeu important. La CGT a d’ailleurs lancé il y a plusieurs années une grande campagne qui s’appelle revaloriser le travail du soin et du lien. C’est un enjeu féministe énorme parce que ces secteurs sont majoritairement féminisés, et dévalorisés en termes de salaires parce que féminisés. Ils reposent pour partie sur du travail non salarié, vu que les femmes assurent toujours la majorité des tâches domestiques. Dans les débats féministes sur la stratégie d’émancipation des femmes, la CGT a toujours refusé le salaire maternel qui implique d’assigner les femmes à ces tâches domestiques en leur donnant un petit salaire pour faire passer la pilule. Pour la CGT, les femmes doivent avoir accès au travail salarié comme les hommes parce que c’est un vecteur d’émancipation. Pour nous, ce qu’il faut, c’est socialiser les tâches domestiques et par conséquent étendre les services publics de prise en charge des personnes dépendantes – que ce soit la petite enfance, les personnes âgées dépendantes, les personnes malades, etc. Quand il n’y a pas de services publics ce sont les femmes qui s’occupent de ça gratuitement.

Il s’agit de socialiser les tâches domestiques pour permettre aux femmes de travailler et, en étendant ces services publics, d’élever la norme d’emploi. En même temps, il faut lutter contre la précarité qui est la règle aujourd’hui. Je pense par exemple aux aides à domicile pour les personnes âgées dépendantes, ou aux assistantes maternelles pour les petits enfants : les niveaux de salaire sont catastrophiques. Élever les salaires pour mettre fin à la précarité est aussi un enjeu majeur. Mais je pense qu’il serait dangereux de foncer là-dessus en oubliant la nécessaire transformation de l’industrie. On ne peut pas abandonner l’emploi industriel. On ne peut pas laisser les capitalistes casser l’emploi industriel sous prétexte d’environnement. On doit opposer une transformation de l’appareil productif selon les secteurs.

Je me permets une parenthèse sur l’extrême droite, puisque tu l’as évoquée. Une extrême droite qui parvient à faire le lien entre le social et l’environnemental à contresens et dans son propre intérêt. L’extrême droite qui est contre l’augmentation du SMIC, qui est contre l’intérêt des travailleurs y compris sur la question écologique, qui argumente par démagogie sur la simplification des normes, pour l’emploi, etc. Et on doit faire le constat que malgré tout, dans le vote et dans les idées, elle progresse. Comment expliquer ce phénomène et comment le contrer surtout ?

D.T. : Je suis absolument d’accord avec Sophie : on ne peut pas faire l’impasse sur la question du secteur productif, ce serait en effet dérouler le tapis rouge à l’extrême droite – plutôt le tapis brun. On le voit clairement aux États-Unis avec la nouvelle candidature de Trump, qui tente démagogiquement de séduire les travailleurs des secteurs fossiles en exploitant leur crainte de déclassement.

Mais je veux insister sur la nécessité de garder en tête le cadre général. Les contraintes de la crise écologique sont telles que la gauche ne peut se limiter à exiger de relocaliser la production industrielle dans les pays capitalistes développés. Il faut en même temps – et Sophie l’a dit – soumettre cette production à un examen critique à partir des besoins réels, afin d’abandonner les productions inutiles et les productions nuisibles. Relocaliser ces productions dans nos pays n’aurait pas de sens. Par ailleurs, il faut se questionner, je pense, sur l’usage du terme « relocaliser ». Je ne fais pas de procès d’intention. Je constate seulement que le terme peut être interprété dans un sens un peu nationaliste : « on nous a volé nos emplois, on les a donnés aux Polonais, nous voulons que nos emplois reviennent chez nous, et tant pis pour les salarié·es polonais·es ». C’est une question complexe qui demande une approche internationaliste.

Au-delà de cet aspect, la grande difficulté est la suivante : la crise écologique, ou plutôt la crise écosociale, est à ce point grave que nous sommes contraints globalement de produire moins. Il faut donc pour ainsi dire partager plus et décider ensemble, de façon démocratique, dans le souci de prendre soin. Prendre soin de la planète, parce qu’il n’y en a pas d’autre qui puisse nous accueillir dans le système solaire. Et prendre soin des hommes et des femmes qui vivent sur cette planète.

C’est dans ce cadre, selon moi, que le secteur du soin et du lien occupe une position stratégique. Pas en termes de priorité de l’action syndicale quotidienne dans le secteur productif, mais en termes de levier pour la conscientisation à l’intérieur du mouvement syndical interprofessionnel et en termes d’alternative de société. À ce sujet, j’adhère complètement à ce que Sophie a dit sur l’importance du fait que ce sont des secteurs très largement féminisés. De plus, ils comptent beaucoup de femmes d’origine étrangère. Il y a là toute une série de facteurs de conscientisation intersectionnelle qui sont importants aussi dans la lutte contre l’extrême droite.

Sophie a tout à fait raison de mettre en garde contre la manière dont l’extrême droite exploite la question écologique. Trump a réuni une vingtaine de patrons de l’industrie pétrolière et charbonnière dans son fief de Mar-a-Lago, en Floride. Il leur a dit en substance : si je suis réélu, j’annule toutes les mesures de Biden en faveur d’une transition de type capitalisme vert ; puisque c’est dans votre intérêt, versez un milliard pour ma campagne électorale. Selon Politico, les PDG des compagnies fossiles sont en train d’écrire les décrets présidentiels que Trump n’aura qu’à signer s’il revient à la Maison Blanche. Ces capitalistes savent depuis plus de 40 ans que la combustion des combustibles fossiles entraînera un changement climatique catastrophique. Ils s’en fichent.

Les patrons de la grande industrie allemande ont opté pour Hitler dans les années trente, pour que Hitler les débarrasse des syndicats. De même, aujourd’hui aux États-Unis, des patrons de la grande industrie fossile et des industries connexes sont prêts à mettre au pouvoir un néofasciste pour qu’il les débarrasse de toute limitation à leurs profits. Des tendances analogues sont à l’œuvre en Europe. Il y a donc un très grand danger qui demande une réponse globale, c’est-à-dire un plan écosocialiste. Dans ce plan, la garantie d’emploi vert, le maintien des revenus et le maintien des collectifs de travail jouent un rôle central, aux côtés d’autres revendications.

S.B. : Je suis tout à fait d’accord. L’extrême droite aujourd’hui est aux portes du pouvoir ou au pouvoir dans de plus en plus de pays du monde. On ne peut pas comprendre sa montée sans la lier à la situation environnementale. En fait, c’est un facteur déterminant, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cette montée de l’extrême droite n’est pas spontanée : elle est organisée, soutenue par le capital, qui y met beaucoup d’argent. Dans toutes les périodes où le capital est en crise, il a besoin d’un pouvoir d’extrême droite pour mettre en place des solutions autoritaires. Après la crise de 1929, pour éviter des révolutions sociales, le slogan d’une partie des patrons était « Plutôt Hitler que le Front populaire ». C’est la même chose aujourd’hui. Les capitalistes voient bien que la crise environnementale impose de changer le logiciel en profondeur, notamment d’inverser la scandaleuse inégalité dans la répartition des richesses. Comme ils sont profondément cupides par nature, ils soutiennent et organisent une extrême droite climatosceptique pour empêcher ces transformations.

Deuxièmement, la crise environnementale est un tremplin pour l’extrême droite parce qu’elle favorise des guerres et des migrations. Du coup, elle prospère en attisant des peurs, en disant que les pays du nord sont submergés par une vague migratoire. La mécanique est terrible. Troisièmement, l’extrême droite exploite les contradictions entre le social et l’environnemental quand on n’est pas capable de les dépasser. Par exemple, dans l’industrie automobile en France, 50 000 emplois sont en passe d’être supprimés ces trois dernières années et 50 000 autres seront supprimés les trois prochaines années, avec l’environnement comme prétexte. On nous dit que ces deux années sont nécessaires pour organiser le basculement du thermique à l’électrique, qui sera bientôt obligatoire. Mais nous, on sait compter. On voit bien qu’au final, il y aura encore moins de véhicules qui seront produits en France. Sous couvert de basculement du thermique à l’électrique, on a une augmentation des délocalisations avec plein de suppressions d’emplois.

Derrière on est doublement perdants : comme on laisse les constructeurs décider de ce qui les intéresse le plus en termes de plus-value, ils préfèrent produire des véhicules très haut de gamme. Ces véhicules sont très polluants parce qu’ils nécessitent beaucoup de batteries très lourdes, et inaccessibles pour un Français moyen. Du coup, la décarbonation du véhicule pénalise doublement le monde du travail : on perd son emploi et on ne peut plus se déplacer parce qu’on n’est pas capable d’acheter un véhicule soi-disant « non polluant » (mais qui pollue). En plus, on va se prendre les zones à faible émission. C’est une bombe sociale. Le résultat, je le connais déjà : malheureusement, la bombe sociale servira de prétexte pour reculer en rase campagne, par exemple pour ne pas mettre en place les zones à faible émission. Tout ça parce qu’on n’aura pas tordu le bras des constructeurs automobiles.

La CGT de la métallurgie a élaboré un projet pour démontrer qu’on peut produire en France un véhicule électrique à bas coût – autour de 15 000 euros, soit à peu près deux fois moins que les véhicules électriques qui nous sont proposés aujourd’hui. Évidemment, ce n’est pas le même véhicule, c’est la 4L de l’électrique. Mais c’est aussi une forme de sobriété de se dire qu’on n’a peut-être pas besoin de posséder une énorme voiture. Si on a besoin de rouler 1 000 km, on peut louer une autre voiture que celle qu’on utilise au quotidien. C’est un changement dans les usages qui permettrait de répondre à la fois au besoin des salariés de garder leur emploi en France et au besoin des citoyens de garder un droit à la mobilité. Évidemment, l’objectif n’est pas d’augmenter le transport individuel mais plutôt d’avoir des transports collectifs décarbonés. Il faut donc un grand plan pour les infrastructures de transports publics.

D.T. : C’est ce que j’allais dire : la priorité, c’est le développement de transports publics gratuits et de qualité ! Pour revenir sur l’extrême droite et l’écologie, j’ai une formule lapidaire : selon moi, dans ce domaine, l’extrême droite profite de l’inévitable échec du soi-disant capitalisme vert qui est à la fois inefficace écologiquement (il n’arrête pas la catastrophe) et néolibéral, donc profondément injuste socialement. Ce double échec ouvre le champ pour l’extrême droite.

L’idée qu’il faut transformer l’appareil productif en fonction des besoins, choisir collectivement les productions en fonction des secteurs apparaît comme positive. Cela semble une utopie concrète réalisable. Certains opposants au système actuel avancent aussi l’idée de décroissance. Elle ne fait pas l’unanimité. Peut-être parce que, dans notre imaginaire, la croissance conditionne l’emploi et le bonheur. Mais aussi parce qu’on a bien besoin de croissance, y compris sur le plan national, vu qu’on manque d’hôpitaux, d’écoles, etc. Qu’en pense la CGT ? Est-elle décroissante ?

S.B. : Non, à ce stade la CGT n’est pas décroissante. Je crois effectivement qu’il faut éviter les débats stériles et aller au-delà des slogans. La vraie question est celle du sens et du contenu de la croissance. Nous sommes en fait pour une croissance et une décroissance sélectives. Il faut augmenter énormément la réponse à certains besoins, par exemple dans le secteur du soin et du lien. Il n’y a pas assez de place dans les hôpitaux, pas assez de services publics. Il faut investir considérablement dans la prise en charge du grand âge, etc. Par contre, il faut organiser la décroissance sélective de toutes les productions spéculatives qui ne répondent pas aux besoins des populations. Tout cela requiert une approche fine et ciblée. Par ailleurs, c’est un débat qu’on ne peut pas mener sans parler des inégalités. Car on n’est quand même pas tous logé·es à la même enseigne. Les plus gros pollueurs sont les plus riches, à commencer par les 1 % les plus riches. Pour ceux-là, en effet, c’est la décroissance, pas sélective du tout ! Je veux dire qu’il faut remettre en question de façon très importante ces inégalités de richesses. Le capital de Bernard Arnault, c’est 170 milliards d’euros, on n’arrive même pas à se représenter ce que ça signifie. À la limite, on a envie de lui dire : garde un milliard, rends-en 169 à la collectivité. On est sur des montants délirants, qu’il faut évidemment remettre en question.

Pour ce qui est de la majorité de la population, il faut plutôt orienter sa consommation et ses besoins différemment. Par exemple, ayant un enfant de cinq ans, je suis frappée quand je compare les jouets de sa génération et ceux de la mienne. Ce n’est pas du tout la même chose. On avait beaucoup moins de jouets. Ils ont toute une série de gadgets, évidemment « made in China » et en plastique, et ils ne sont pas plus heureux que nous l’étions. Sans compter la problématique des écrans. C’est un exemple, qui pourrait être démultiplié. Mais ce travail requiert une planification environnementale et une régulation. Il y a des choses à interdire en se mettant d’accord sur le fait que les moyens individuels ne décident pas tout. Quel est l’objectif ? Que tout le monde ait une piscine individuelle dans son jardin ? Non, il faudrait interdire les piscines individuelles et créer plus de piscines municipales. Il faut donc s’en donner les moyens, car c’est important que tout le monde puisse faire du sport et bénéficier de ce bien-être énorme qu’est la natation. Voilà le type d’arbitrage à réaliser collectivement.

Daniel, qu’en penses-tu ?

D.T. : On commençait l’entretien en évoquant le fait que six ou sept des neuf paramètres de la soutenabilité humaine sur Terre sont dépassés. D’une manière tout à fait générale, ce dépassement des seuils signifie que le productivisme capitaliste a entraîné l’humanité trop loin. Dès lors, il faut forcément revenir en arrière pour retrouver une forme d’équilibre. Il ne faut évidemment pas revenir en arrière sur le plan social, mais le dépassement des seuils signifie qu’on ne peut pas se contenter tout à fait de la décroissance sélective et de la croissance sélective dont parle Sophie. Bien sûr, des choses doivent croître. Bien sûr, il faut plus d’écoles, plus d’hôpitaux de qualité, plus de transport en commun – gratuits d’ailleurs, etc. Bien sûr aussi, il faut frapper le 1 % le plus riche. Il émet plus de CO2 que les 50 % les plus pauvres, et est responsable de 50 % des vols en avion. Là, il faut en effet une décroissance radicale. Par conséquent, oui, la lutte contre les inégalités est au centre des arbitrages nécessaires entre la croissance sélective et la décroissance sélective. Mais l’arbitrage doit se faire dans le cadre d’une enveloppe globale décroissante. Je ne parle pas de décroissance en termes de PIB mais en termes physiques : consommer globalement moins d’énergie, donc transformer et transporter globalement moins de matière. La grande difficulté est que cette contrainte ne peut plus être respectée en s’en prenant uniquement au 1 % le plus riche. L’empreinte des 10 % les plus riches au niveau mondial doit diminuer également. La décroissance n’est pas un slogan, ce n’est pas un mot d’ordre ni un projet de société – contrairement à ce que certains idéologues comme Serge Latouche ont pu dire au siècle passé. C’est une contrainte objective, incontournable. C’est cette réalité qui doit guider l’élaboration stratégique visant à l’émancipation sociale, et l’articuler.

Là où je suis entièrement d’accord avec Sophie, c’est que cette articulation nécessite une planification éco-sociale démocratique. Sans planification, il est impossible de résoudre l’équation. Le problème est d’autant plus compliqué que cette planification peut commencer au niveau national mais doit aller jusqu’au niveau mondial tout en restant démocratique, c’est-à-dire sous le contrôle des collectifs de travail des communautés. Le défi est gigantesque. Il sera à coup sûr irréalisable si on ne fait pas aussi décroître très radicalement le temps de travail. Cette vieille revendication « décroissante » du mouvement ouvrier est indispensable non seulement pour vivre mieux et profiter de l’existence, mais aussi pour ouvrir la possibilité de prendre collectivement les décisions sur l’activité nécessaire à la satisfaction des besoins.

S.B. : La difficulté dans ce que dit Daniel c’est que, s’il faut faire décroître la consommation énergétique globale, on ne peut pas dire aux pays africains, par exemple, qu’ils doivent consommer moins d’énergie. C’est aussi cette inégalité entre Nord et Sud qui crée des tensions très fortes au niveau mondial. Ces peuples ont besoin d’une augmentation très forte de la production, donc de leur consommation énergétique pour avoir droit au développement, moderniser leurs infrastructures, avoir des hôpitaux, etc. C’est pour cela que la question des inégalités est centrale dans l’approche mais cela complique considérablement la donne pour les pays développés comme les nôtres. Il faut décarboner au maximum les énergies. Mais l’hypothèse de faire décroître la consommation énergétique mondiale tout en permettant aux pays en développement d’augmenter leur propre consommation énergétique parce qu’ils y ont droit impliquerait une énorme décroissance pour les pays du Nord et c’est là, en effet, que c’est difficile et problématique. Là, on ne parle pas seulement d’interdire les vols en jet privé.

D.T. : Oui le problème est ultra-compliqué parce qu’il faut à la fois satisfaire les besoins sociaux fondamentaux – ce qui implique une augmentation des productions et des services – et en même temps faire décroître l’enveloppe globale. L’équation ne peut être équilibrée que par une justice sociale et une égalité sociale radicale, sans précédent dans l’histoire humaine depuis très très longtemps, d’une part, et par une planification démocratique, d’autre part. Ce sont les deux jambes sur lesquelles il faut avancer.

Une aide dans l’élaboration peut venir d’une nouvelle génération de chercheuses et de chercheurs qui ont une approche sociale, égalitaire et démocratique. Ils donnent des indications de la manière dont on pourrait relever le défi de diminuer la consommation finale d’énergie au niveau global tout en satisfaisant les besoins fondamentaux des classes populaires, partout. Non seulement dans le Sud mais aussi dans le Nord, parce qu’il y a beaucoup de gens dans le Nord aussi qui ne parviennent pas à nouer les deux bouts et ont des besoins légitimes. Quand on vit dans une barre de HLM en période de canicule on se dit qu’il y a tout même des investissements nécessaires, par exemple… C’est pour ça que je suis particulièrement heureux que mon dernier ouvrage Écologie, luttes sociales et révolution soit préfacé par Timothée Parrique. Timothée fait partie de ce réseau de chercheurs et de chercheuses que j’appelle des décroissants sociaux, partisans de la justice sociale et de l’égalité des droits pour tous et toutes. Il est l’auteur de Ralentir ou périr, un excellent ouvrage, très costaud scientifiquement, et dont je conseille la lecture.

Vu l’ampleur et l’importance des enjeux on voit en tout cas qu’il y a nécessité à débattre, à échanger au-delà de nos organisations respectives. C’est ce qu’on appelle à la CGT la culture du débat nécessaire pour permettre une convergence. Comment construire la convergence entre luttes écologiques et sociales ? Daniel, tu réponds à cette ultime question ?

D.T. : La convergence des luttes est en effet indispensable. D’une part, ceux et celles dans le camp des luttes environnementales qui s’imaginent pouvoir gagner en contournant les classes populaires et leurs organisations se fourrent le doigt dans l’œil jusqu’à l’omoplate. Arrêter la catastrophe exige de changer de mode de production et de consommation. Une telle révolution est impossible sans la participation active de la majorité des producteurs et des productrices.

D’autre part, ceux et celles dans le camp des luttes sociales qui penseraient que la crise écologique est un enjeu secondaire se fourrent également le doigt dans l’œil, peut-être même plus profond que l’omoplate. Nous étions d’accord là-dessus au début de l’entretien, je crois important de le redire en conclusion : l’alternative à la catastrophe écologique qui grandit est désormais la clé de voûte de la situation sociale. Il faut donc construire des convergences.

Il faut le faire en comprenant que le travail est l’enjeu central. L’espèce Homo sapiens produit son existence et elle le fait socialement par le biais du travail. Le travail est la médiation entre nous et le reste de la nature. Par conséquent, s’il y a crise des relations entre la société et son environnement naturel, c’est parce qu’il y a crise au niveau du travail. Transformer le travail est donc décisif, à tous les niveaux. Concrètement, je pense que les convergences doivent être construites en priorité au niveau du terrain, au niveau local, à la faveur de luttes. C’est là que les enjeux peuvent être saisis avec la participation du maximum d’acteurs.

Il ne faut pas avoir une vision « bisounours » : inévitablement, la convergence passera par des frictions, des affrontements parfois. L’exemple de Tefal, que donnait Sophie, est révélateur. La CGT a pris une position exemplaire mais d’autres organisations syndicales ont pris la position inverse. Cela montre les obstacles à surmonter. Dans tous les cas, il me semble décisif de maintenir des lieux de contact et de débat entre syndicalistes et activistes, même quand on n’est pas d’accord sur telle ou telle action du mouvement environnemental ou du mouvement syndical. C’est nécessaire pour se recentrer toujours sur les enjeux stratégiques de la transformation de la société et de l’abolition du système capitaliste, cause principale de tous ces malheurs.

S.B. : Je crois très important de ne surtout pas faire des convergences par le haut, sur la base de grandes pétitions de principes construites sans les premiers et les premières concernées. Cela ne marche pas, ça peut même être contre-productif. Donc oui, il faut effectivement aller au débat, aller à la confrontation, en prenant les questions où ça coince, où ça frotte. C’est en tout cas ce que nous portons à la CGT en lançant notre plan d’action syndicale pour l’environnement. Le S de « syndicale » est là pour dire que le plan est construit par et avec les travailleurs et les travailleuses. Par conséquent, les choses prioritaires à obtenir incluent évidemment cette sécurité sociale professionnelle environnementale.

Mais il y a aussi des droits à obtenir pour que les travailleurs et les travailleuses puissent avoir toute l’information sur l’impact environnemental de l’entreprise et de la chaîne de la valeur. Il faut aussi qu’on puisse avoir des leviers d’intervention stratégique pour imposer des projets alternatifs ou suspendre des projets stratégiques qui seraient dangereux. Je pense par exemple à un projet que nos camarades de Thales ont monté depuis près de dix ans. L’idée est de reprendre toutes les technologies des systèmes radars mises au point dans le cadre de l’industrie d’armement pour développer un projet d’imagerie médicale. C’est génial : une reconversion de l’industrie de la guerre pour soigner et pour répondre aux besoins des populations. On commence à réussir à rassembler des financements mais c’est très difficile, très chronophage, très long. Il y a plein de choses à mettre en place pour nous permettre de faire émerger des projets alternatifs concrets.

Par ailleurs, même s’il ne faut évidemment pas nier qu’il y a des contradictions entre le social et l’environnemental, j’ai un message de confiance parce que je pense qu’on est au bout du cycle néolibéral enclenché par Thatcher et Reagan avec la financiarisation de l’économie. Les rapports de classes s’exacerbent. Les convergences entre le social et l’environnemental peuvent être créées beaucoup plus facilement qu’auparavant parce que le « compromis Fordiste » – entre guillemets pour la CGT, qui n’y a jamais vu un compromis – explose. Du coup, les salarié·es de Total peuvent être critiques à la fois sur l’impact environnemental de leur entreprise et sur la stratégie sociale de leur entreprise, parce que les milliards de richesses générés par l’industrie pétrolière, ce ne sont pas les salarié·es qui en voient la couleur mais les actionnaires et le PDG.

Comment a-t-on gagné que la CGT de Vinci se positionne contre l’aéroport Notre-Dame-des-Landes dans le 44 ? Avec un travail de débat, bien sûr, mais aussi tout simplement parce que la construction de l’aéroport n’amenait aucun emploi permanent, c’était de la sous-traitance et de l’emploi précaire. En allant tellement loin dans la financiarisation du travail, ça facilite les convergences, parce que dans le même mouvement ils piétinent et les droits sociaux et les droits environnementaux.

Il y a un autre point que je voulais soulever, qui est porteur d’espoir : un des leviers très importants que nous avons aujourd’hui pour faire face à ce défi majeur c’est le fait que le niveau de qualification de la population n’a jamais été aussi élevé. On a énormément de chercheurs et de chercheuses, un niveau de recherche, d’enseignement, de qualification très élevé. Le problème est qu’aujourd’hui le pilotage de la recherche et surtout de l’innovation se fait par le Capital. Les innovations qui sont développées sont celles qui intéressent le capital. La 5G, par exemple, dont on n’a pas bien compris quels étaient les objectifs sociaux ou sociétaux.

Il faut donc qu’on réussisse à reprendre en main la recherche et l’innovation. Là-dessus, j’ai peut-être un point de débat avec Daniel. Il faut certes être méfiant vis-à-vis du « technosolutionnisme », mais il y a aussi des enjeux technologiques très importants. La technologie peut et doit nous être d’un précieux apport pour répondre au défi environnemental. Le problème c’est de reprendre le contrôle pour permettre de développer des technologies qui ne porteront pas des gains de très court terme pour le capital mais des gains de moyen terme pour l’humanité.

Dernier point sur la question croissance/décroissance : je pense qu’on a besoin aussi de retravailler sur un certain nombre d’indicateurs. Le problème est que le PIB est le seul indicateur pris en compte aujourd’hui. C’est lui qui mesure la croissance. On sait que c’est artificiel. Par exemple, c’est grâce à la bataille des économistes CGT de l’INSEE que la prostitution n’est pas intégrée au PIB. Sinon, la croissance de la prostitution serait une bonne nouvelle ! Par contre, le PIB de la France intègre toujours le trafic de drogue. On voit à quel point le PIB est discutable comme indicateur. On a besoin d’autres indicateurs aujourd’hui, par exemple l’Indice du développement humain, créé en 1990 par l’ONU. Je suis très étonnée qu’on ne s’en serve pas davantage. Les USA sont peut-être le pays le plus riche du monde en termes de PIB, mais leur situation est catastrophique en termes d’IDH : l’espérance de vie est bien inférieure à celle des Cubain·es par exemple. L’IDH permet de remettre les choses à l’endroit et de faire primer le bien-être des populations sur la production matérielle. C’est un indicateur qu’on pourrait améliorer. Pour le coup on a besoin de la collaboration entre chercheurs et syndicalistes.

Je te laisse réagir brièvement, Daniel, puis enchaîner sur ta conclusion. Sophie aura ensuite le dernier mot.

D.T. : Juste une précision par rapport à ce que vient de dire Sophie : je suis opposé à l’idée que des technologies vont surgir qui permettront de tout résoudre d’un coup de baguette magique. Mais j’adhère tout à fait à l’idée que nous avons besoin de sciences et de technologies, et que l’enjeu est de les mettre au service des besoins humains plutôt que du profit capitaliste. Ceci dit, en conclusion, je voudrais souligner simplement qu’il y a de l’espoir possible dans cette situation. L’espérance n’est pas morte. Du fait des tensions entre le social et l’environnemental, le défi écologique nous apparaît peut-être trop souvent comme un obstacle au développement des luttes de classe pour une alternative de société. Pour ma part, je pense que l’obstacle pourrait se transformer plus rapidement qu’on le pense en un atout formidable. En effet, la crise est tellement profonde qu’elle peut renforcer très vite la conscience de la nécessité d’en finir avec le système capitaliste qui « détruit les deux seules sources de toute richesse, la terre ainsi que les travailleurs et les travailleuses », comme disait Karl Marx.

Il pourrait suffire d’une étincelle pour que cette conscience se répande assez rapidement. Le mouvement des Gilets jaunes, en France, me conforte dans cette idée. Beaucoup de gens de gauche ont cru, au début, que ce mouvement ne pourrait qu’être capitalisé par l’extrême droite, parce qu’il défendait le droit à la bagnole contre une taxe. Or, ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé. Il y a eu convergence, au moins partiellement, avec des jeunes en lutte pour le climat, et même avec des manifestations féministes contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu ce slogan formidable : « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Le fait que ce slogan soit né d’un mouvement aussi profond, aussi populaire, aussi « basiste » que le mouvement des Gilets jaunes montre cette possibilité de retournement de la conjoncture idéologique. Un tel retournement ne peut découler que des luttes, mais justement : ça dépend de nous. Coordonnons nos efforts.

Merci Daniel. À toi Sophie…

S.B. : C’est rigolo, je voulais dire à peu près la même chose. C’est bien qu’on finisse sur une convergence. Je pense aussi qu’il faut vraiment arrêter de se répéter que la question environnementale est un problème pour la lutte de classe. En fait, c’est un point d’appui pour démontrer les impasses du système capitaliste et l’urgence d’en changer, parce qu’on voit bien que rien ne fonctionne : on ne peut pas répondre aux défis environnementaux avec le laissez-faire, on ne peut pas répondre aux défis environnementaux avec des politiques d’austérité ; il faut des investissements publics massifs ; on ne peut pas répondre aux défis environnementaux en laissant exploser les inégalités car les inégalités sont au cœur du problème environnemental. Donc, au niveau de notre logiciel syndical, nous devons plutôt nous dire que cette question environnementale doit être prise comme un point d’appui dans nos luttes. Après, comme syndicalistes, on sait que les illusions de Grand Soir sont plutôt désespérantes parce que le système n’explosera pas de lui-même. Sa force est d’avoir réussi à s’adapter, à se transformer et à survivre à plein de crises. Plutôt que d’attendre l’explosion, la CGT porte une série de droits concrets que nous voulons arracher pour organiser cette bataille-là : la Sécurité sociale professionnelle et environnementale, de nouveaux droits démocratiques pour les salariés dans les entreprises, une bataille pour la relocalisation industrielle et contre le libre-échange, couplée à l’augmentation de l’aide aux pays en développement. Notre combat, c’est aussi la justice sur le plan mondial, une vraie planification et une régulation environnementale, une réduction du temps de travail. Tels sont les chantiers très concrets qu’il faut ouvrir immédiatement. La CGT les a déjà ouverts depuis longtemps et continuera le combat pour répondre au double défi environnemental et social.

Merci beaucoup les camarades, merci pour cette conversation qui nous met tout droit face aux enjeux tout en donnant de l’espoir et en traçant des perspectives. Je suis persuadé que les camarades sauteront sur ces questions et que votre échange contribuera à ce que les travailleurs et travailleuses prennent largement leur place dans ce combat essentiel.

Le 16 mai 2024