Erdal Tan a travaillé pendant deux ans à Inprecor, dans la période particulièrement dynamique de la chute de l’URSS.

Comment en es-tu arrivé à travailler à Inprecor ? Quel était ton rôle ?

J’ai commencé à travailler à Inprecor à l’été 1988. À l’époque, je vivais en Belgique. J’étais donc membre de la section belge, mais également de la section turque en exil, puisque je suis arrivé, comme réfugié politique, après le coup d’État de 1980. Donc j’exerçais des responsabilités dans la section locale, mais surtout dans la direction turque, avec le camarade Masis qui était à Paris.

C’est le camarade Gilbert Achcar qui a proposé que je vienne travailler à Inprecor, puisque ma prédécesseuse venait d’annoncer son départ. J’ai donc déménagé à Paris et j’y suis resté jusqu’au printemps 1990, lorsque j’ai été acquitté de mes procès en Turquie et que j’ai ainsi pu rentrer au pays après dix ans d’exil. J’ai alors transmis le flambeau à la camarade Mariana.

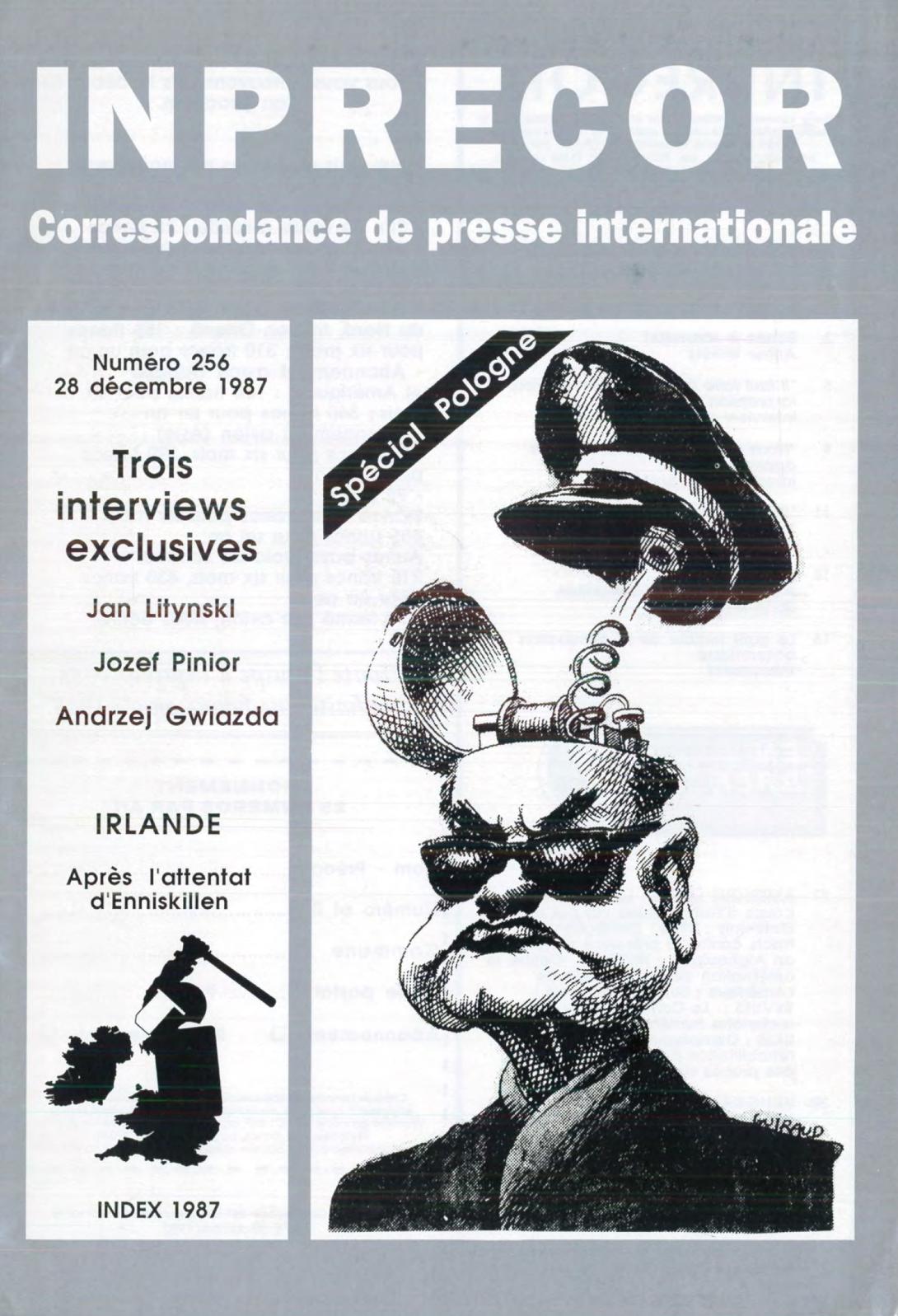

À Inprecor, j’étais responsable du contenu et de la forme du journal, à l’époque un quinzomadaire. À ce titre, je participais aux réunions du Secrétariat unifié et de son bureau, qui faisait fonction de comité de rédaction en déterminant la ligne politique générale et en définissant les priorités. Mais c’est à moi qu’il appartenait de préparer le contenu précis de chaque numéro en fonction de ces directives générales et de l’actualité, ainsi que de planifier d’éventuels dossiers sur des thèmes précis ou des numéros spéciaux.

J’étais assisté pour cela de deux rédactrices-traductrices, Natacha et la regrettée Sophie. Nous étions tou·tes polyvalent·es : nous relisions et corrigions les articles reçus, nous trouvions les illustrations et faisions la maquette ; nous nous occupions également de l’expédition des numéros aux abonné·es. Nous avions un réseau de collaborateurs réguliers auxquels nous commandions des articles ou qui nous en suggéraient d’eux-mêmes.

Il y avait aussi des articles qui venaient spontanément des sections : je faisais le tri entre ce qui était politiquement intéressant mais qui n’était pas toujours bien présenté journalistiquement et ce qui avait un intérêt journalistique, mais dont le contenu politique ne correspondait pas à nos besoins du moment. Quand il y avait un article de fond ou des dossiers, nous ajoutions également une série de données complémentaires, pour mieux faire comprendre la situation de chaque pays. Il fallait aussi assurer un certain équilibre entre les régions du monde. Et ne pas s’en tenir strictement à l’actualité, assurer un suivi de fond sur les thèmes traités et les pays couverts en cours d’année.

On travaillait vraiment à fond, parfois 12 heures ou 16 heures par jour, week-end inclus parfois, pour pouvoir suivre toutes ces actualités. Il faut dire aussi que c’était une période « héroïque » sur le plan technologique : pas encore d’internet, premiers ordinateurs balbutiants. Nous avions des Macintosh des débuts, précurseurs primitifs, mais sans disque dur et avec un tout petit écran : il fallait insérer un disque pour faire fonctionner la machine, puis un deuxième pour mettre le logiciel en mémoire tampon (il faut imaginer les versions préhistoriques des logiciels d’aujourd’hui !) et enfin un troisième pour les fichiers… Comme c’était compliqué et long d’enregistrer le travail en cours, il nous arrivait de ne pas le faire… et de perdre des heures de travail !

Quel était pour toi le rôle principal d’Inprecor ?

Inprecor était certes l’un des deux organes centraux de notre organisation. Mais par rapport à la revue Quatrième Internationale, qui était plus théorique et dépendait plus directement de la direction politique, Inprecor avait une autonomie bien plus importante.

Notre ambition à l’époque était d’en faire un véritable organe de presse spécialisé, avec un réel contenu informatif, suivant l’actualité politique et qui pourrait donc être lu au-delà de nos rangs, par des militants politiques de tout horizon qui s’intéressaient à la politique internationale. Nous donnions la priorité aux articles ayant une réelle qualité journalistique, avec des données précises et un fond d’analyse sérieux. Nous refusions catégoriquement de publier des prises de position abstraites, sectaires ou des polémiques superficielles.

Inprecor était aussi le lien entre l’Internationale et ses sections. À mon avis, la lecture de notre journal permettait aux militants dans différentes sections d’assurer un suivi de l’actualité mondiale et également des activités et analyses de nos camarades qui étaient sur le terrain.

En effet, nous voulions que ce soient surtout les camarades des pays concernés qui écrivent les articles, et non pas des « génies » installés dans le QG de l’Internationale. Et pourtant nous disposions au QG de camarades très compétents qui étaient des dirigeant·es « historiques » de notre mouvement.

Nous essayions également de publier des articles de fond venant de spécialistes des différents pays, des gens de centres de recherche, des universitaires, des intellectuels indépendants, et également des dirigeants d’autres mouvements politiques que le nôtre. Avec le recul, je pense que dans l’ensemble Inprecor a très bien joué ce rôle de journalisme révolutionnaire international. Par exemple, lorsqu’en 1989 a éclaté la révolte de Tiananmen en Chine, suivie de sa féroce répression, Inprecor a su fournir des informations et analyses qui étaient absentes des organes de la presse professionnelle internationale. Notre avantage était que nous avions des camarades chinois à Hong Kong, qui sont immédiatement allés à Pékin pour suivre les événements. Sur place, il n’y avait pas de presse écrite au sens propre du terme, mais des dazibao, les journaux muraux sur lesquels les contestataires inscrivaient leurs revendications, analyses et mots d’ordre.

Nos camarades chinois ont photographié ces journaux muraux, nous ont envoyé les microfilms par l’intermédiaire d’une hôtesse d’Air France… Nous les avons réceptionnés et fait développer, puis nous avons trouvé un traducteur du chinois qui a travaillé toute la nuit. Finalement, nous avons publié un numéro spécial « Tiananmen » (numéro 290) avec des informations inédites.

Je dois avouer que la couverture de ce numéro a eu pas mal de succès et grande a été notre fierté de le voir mis en valeur à la vitrine de plusieurs librairies et même à la FNAC ! Ce numéro que nous avions tiré à 2 000 exemplaires (500 de plus que d’habitude) a été vite épuisé.

Autrement dit, durant cette période très tourmentée, Inprecor a apporté une véritable plus-value journalistique et politique, réussissant à devenir une référence dans le monde à la fois intellectuel et militant.

Quels sont les évènements politiques qui t’ont marqué concernant Inprecor ?

L’histoire mondiale a véritablement basculé entre 1988 et 1991, avec l’effondrement de tout l’équilibre politique bilatéral qui avait suivi la Deuxième Guerre mondiale, entre « l’Europe occidentale » et le « bloc de l’Est ». Ce tournant majeur a été cristallisé par la chute du Mur de Berlin et la réunification de l’Allemagne, puis parachevé par le démantèlement de l’Union soviétique.

En l’espace de deux ans, tous les pays gouvernés par des partis communistes, de la Pologne à la Bulgarie, en passant par la Hongrie et l’Allemagne de l’Est, la Roumanie ou la Tchécoslovaquie, etc. ont connu des révoltes populaires imposantes et tous ces régimes se sont effondrés les uns après les autres. Il y a aussi les remous politiques en Union soviétique, avec les débats sur la Glasnost et la Perestroïka lancées par Gorbatchev, puis les mouvements de révolte dans les républiques soviétiques (par exemple dans les pays baltes, avec la constitution des Fronts populaires), tout cela aboutissant à la chute de l’Union soviétique et la création d’États indépendants dans le Caucase, en Asie centrale, dans les pays baltes et en Ukraine. Pour un basculement de l’histoire !

Cette actualité folle ne se limitait pas à l’Europe de l’Est : en 1988, il y a eu le retrait soviétique de l’Afghanistan, Benazir Bhutto est devenue la première femme Premier ministre du Pakistan, il y a plusieurs Intifada en Palestine, puis Yasser Arafat a reconnu l’État d’Israël, il y a eu les affrontements au Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, le massacre des Kurdes à Halabdja en Irak, la mort de Khomeyni en Iran, les élections libres au Brésil et la montée du PT, le début de la réforme de l’apartheid en Afrique du Sud, avec la légalisation du Congrès national africain et la libération de Nelson Mandela, l’intervention américaine au Panama, le sommet entre Gorbatchev et Bush qui mettait fin à la guerre froide… Sans oublier la révolte des Kanak et le massacre de la grotte d’Ouvéa perpétré par la France.

Quel est ton meilleur souvenir ?

Tout ! C’était vraiment passionnant de faire du journalisme révolutionnaire durant une telle période et ceci dans une Internationale qui avait encore des sections relativement bien implantées dans plusieurs pays importants comme le Brésil et le Mexique où l’influence de la QI était à son apogée, sans oublier la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal… Avec un réseau international assez consistant de militant·es et cadres chevronné·es aux quatre coins du monde… Et des relations très fraternelles avec d’autres mouvements révolutionnaires comme au Nicaragua, au Salvador, aux Philippines, en Afrique du Sud, etc.

C’était également une période où le QG de l’Internationale à Paris, dans les mêmes locaux qu’Inprecor, était politiquement assez puissant, avec des dirigeant·es historiques comme Ernest Mandel et Livio Maitan, Daniel Bensaïd, Alain Krivine, Pierre Rousset et Janette Habel… Ou encore Sergio Rodriguez du Mexique, qui suivait toute l’Amérique latine et venait régulièrement à Paris, Gilbert Achcar (alias Salah Jaber) pour le suivi du Moyen-Orient, Claude Gabriel pour l’Afrique, Catherine Samary pour les pays de l’Est… Puis des dirigeants historiques dans plusieurs sections, comme Michel Warschawski en Israël, Alfronso Moro pour l’État espagnol, Janek (Cyril Smulga de son nom de plume de l’époque) et Kowalevsky pour la Pologne, Hugo Blanco pour le Pérou, Petr Uhl en Tchécoslovaquie, Vercammen en Belgique, Masis pour la Turquie. Des intellectuels de premier plan comme Löwy et bien d’autres. Sans oublier la regrettée Marijke Colle et Penny Duggan pour le féminisme… Et aussi la chère Nicole, qui était la mémoire vivante du secrétariat de la QI. J’en oublie, c’était il y a déjà 36 ans !

Nous avions un lien très fort avec les versions anglaise et espagnole d’Inprecor. Nous avions établi une excellente synergie avec les camarades Jerry Foley et Braulio Chavez, responsables de ces deux organes. Le regretté Jerry était d’ailleurs un polyglotte incroyable, capable de lire et de traduire dans une cinquantaine de langues ! Quand il a vu par exemple que ça commençait à bouger dans les pays baltes, il a appris en quelques semaines l’estonien, le lituanien et le letton pour pouvoir déchiffrer et traduire la presse des Fronts populaires !

Autrement dit, pour le cadre relativement jeune que j’étais (j’avais 30 ans), l’environnement intellectuel d’Inprecor était incroyablement riche et particulièrement stimulant.

Et puis surtout, il y avait Ernest Mandel ! Le côtoyer et travailler au quotidien avec lui était un vrai bonheur pour moi. Il était d’une extrême gentillesse et bienveillance, avec son grand sourire chaleureux. Je pouvais le solliciter sur tous les sujets, il écrivait volontiers, n’était pas avare de bons conseils. Dans les réunions du Secrétariat unifié, où l’ambiance était parfois tendue, il lui arrivait de lancer une grosse blague pour détendre l’atmosphère. J’ai toujours en tête le son de son rire jovial… Il avait un enthousiasme quasi juvénile et très communicatif.

Sans oublier bien entendu le fait qu’il était une encyclopédie ambulante dans presque tous les domaines. C’était un vrai théoricien, un savant, quelqu’un qui suivait toute l’actualité mondiale et qui était capable de citer par cœur les données économiques de différents pays aux quatre coins de la planète ou de raconter dans le moindre détail tout ce qui se passait dans le mouvement ouvrier mondial.

Et pourtant, il était sacrément modeste Ernest ! Presque timide et très pudique. Par exemple, en janvier 1990, pour le numéro 300, j’avais fait une longue interview avec lui et j’avais posé des questions assez critiques sur le passé de l’Internationale. Il avait été très franc, très ouvert et avait répondu longuement, y compris de façon assez autocritique sur les orientations précédentes de la QI. Comme c’était très riche, j’avais supprimé les questions pour donner plus de place au contenu de ses réponses. Mais pour ça, j’avais dû modifier aussi une partie des phrases d’Ernest. J’ai voulu lui montrer la version finale pour qu’il vérifie, mais il m’a dit que cela n’était pas nécessaire et qu’il me faisait confiance. Il était comme ça, Ernest… Une des plus grandes fiertés de ma vie est d’avoir été son camarade et proche collaborateur.

Le 30 mai 2024

Yiğit Bener, alias Erdal Tan, a été rédacteur d’Inprecor entre 1988 et 1990. Il vit actuellement à Istanbul. Il est écrivain, traducteur littéraire et interprète de conférence.