Tous avec Trump. Le retournement de veste tout à fait spectaculaire de la Silicon Valley est un événement majeur de la politique américaine contemporaine. Traditionnellement proches du Parti démocrate, les milliardaires du numérique se sont retrouvés derrière Donald Trump lors de son investiture à la présidence des États-Unis en 2025, et constituent depuis un des piliers du bloc au pouvoir à Washington.

Cette évolution conduit directement vers les contradictions du capitalisme mondial. Certes, le ralliement de la Silicon Valley à Trump a également des racines étatsuniennes : avec Lina Khan à la tête de l’autorité de la concurrence, l’administration Biden avait tenté de freiner la monopolisation du numérique 1. En complément, un danger d’une tout autre taille guette la Silicon Valley depuis l’autre rive de l’océan Pacifique. Au cours des 20 dernières années, la Chine a connu un essor technologique spectaculaire. Aujourd’hui, les géants du numérique chinois concurrencent sérieusement leurs adversaires américains. Difficile de surestimer l’enjeu : en effet, ce dernier va au-delà même d’une bataille dans laquelle les multinationales de chaque côté du Pacifique tentent de gagner des parts de marché ; en réalité, la bataille porte sur le contrôle du marché mondial en tant que tel. Pour s’en rendre compte, il faut procéder à une analyse du capitalisme mondial contemporain. Un tel examen permet de comprendre la radicalisation de la Silicon Valley, qui soutient ainsi une politique américaine de plus en plus agressive, dont les effets n’épargnent aucun autre pays au monde – il suffit de penser à la politique douanière du président Trump. Retraçons donc les contours de la composante numérique de la rivalité sino-américaine afin de mieux comprendre la tempête qui secoue la politique mondiale.

L’infrastructure du capitalisme mondial

Habituellement, la mondialisation est définie comme « une interconnexion croissante à l’échelle mondiale » qui résulterait avant tout « de l’accroissement des mouvements de capitaux financiers et de biens et services » 2. Pourtant, la mondialisation n’est pas seulement la multiplication des flux, c’est aussi une dynamique politique. La démonstration de ce fait est un des acquis majeurs des recherches en économie politique internationale : il apparaît ainsi que la mondialisation est un processus sous supervision des États-Unis 3. Ces derniers ont impulsé la mise en place d’un véritable marché mondial, interviennent en pompier en chef lors de ses crises et contrôlent les infrastructures sur lequel il repose.

La mention des infrastructures mérite une précision : notre conception de l’infrastructure va donc au-delà de la définition conventionnelle qui comprend des dispositifs comme les routes, les barrages et les réseaux électriques. Ces derniers font partie des infrastructures physiques, mais le marché mondial s’appuie également sur des infrastructures monétaires (qui rendent possibles les paiements), techniques (les normes et réglementations techniques), militaires (les bases militaires) et numériques (les technologies de pointe). C’est seulement en présence de toutes ces infrastructures que l’offre et la demande peuvent effectivement se rencontrer à l’échelle mondiale.

Afin de saisir la portée heuristique 4 de cette compréhension large de l’infrastructure, il convient de lui adjoindre le concept de « pouvoir structurel » 5. En complément aux conceptions traditionnelles du pouvoir comme capacité de l’acteur A à dicter directement la conduite de l’acteur B, le pouvoir structurel renvoie à la capacité d’un État à déterminer les conditions de participation des États, entreprises et autres acteurs aux affaires mondiales. Décider du cadre d’une interaction, c’est canaliser son résultat, sans pour autant intervenir directement. Les infrastructures au sens large incarnent concrètement le pouvoir structurel. En d’autres termes, l’exercice du pouvoir structurel passe dans les faits par le contrôle des infrastructures que d’autres acteurs doivent utiliser dans le but de réaliser des transactions.

Le contrôle des infrastructures sur lesquelles se fonde la mondialisation est à la fois un gage de profits exceptionnels et une source de pouvoir politique extraterritorial. Concernant l’aspect économique, les « ressources sont extraites le plus efficacement de manière invisible, c’est-à-dire par le biais d’une conformité de routine et non de la coercition »6. C’est leur nature tacite qui transforme les infrastructures en vecteur de prospérité hors normes. En parallèle, les infrastructures offrent un pouvoir d’intervention unique à celui qui les contrôle. Le concept de goulet d’étranglement aide à mieux voir les contours de cette possibilité de contrôle. Il désigne les « endroits qui limitent la capacité de circulation et ne peuvent pas être facilement contournés, si tant est qu’ils le soient » 7. Contrôler les goulets d’étranglement, c’est contrôler la circulation mondiale et les bénéfices associés. La multiplication des flux commerciaux et financiers typique de la mondialisation va donc de pair avec la multiplication du pouvoir des gardiens des infrastructures. Il s’ensuit que le contrôle des infrastructures de l’économie mondiale est une source de pouvoir extraordinaire. Lorsque ce dernier est remis en cause, des conflits tout aussi extraordinaires se produisent. Pendant des décennies, le contrôle des infrastructures de la mondialisation était donc un multiplicateur de richesse et de puissance pour les États-Unis.

Leurs conséquences redistributives et politiques colossales constitueraient une raison largement suffisante pour étudier les infrastructures. Il s’ajoute néanmoins une troisième raison : si nous sommes particulièrement attentifs aux infrastructures, c’est également parce que, plus que n’importe quel différend international ponctuel aussi spectaculaire soit-il (un ballon chinois survolant les États-Unis…), ce qui singularise les conflits autour des infrastructures est leur enjeu de pérennité. Une fois une infrastructure en place, elle façonne durablement les flux mondiaux. Les batailles d’infrastructures produisent donc des effets persistants, qui verrouillent le champ des possibles pendant un temps considérable.

Par conséquent, les batailles infrastructurelles actuelles entre les États-Unis et la Chine sont un indice clé de l’intensité de leur rivalité. En effet, toute puissance aspirant à maintenir ou modifier les relations internationales en sa faveur a intérêt à façonner ces domaines réputés techniques, mais en réalité hautement politiques. C’est grâce aux systèmes de paiement, aux normes techniques, aux canaux de surveillance des voies maritimes et autres dispositifs que les marchandises et les capitaux peuvent circuler dans le monde. Sans infrastructures, pas de profits, et sans profits, pas d’États puissants. Ainsi, ce texte confère aux infrastructures de la mondialisation une épaisseur stratégique cruciale qui annonce les lignes de fracture du futur. Après avoir bien cerné l’enjeu général des infrastructures, nous pouvons désormais nous tourner vers la contestation chinoise de l’infrastructure numérique de la mondialisation 8.

L’essor technologique spectaculaire de l’infrastructure numérique de la Chine

L’ambition chinoise de remplacer les infrastructures américaines par des alternatives sino-centrées n’est nulle part aussi avancée que dans le domaine du numérique. Afin de comprendre que la maîtrise des technologies numériques de pointe équivaut au contrôle d’une infrastructure, il est indispensable de connaître la forme contemporaine de la division internationale du travail : la chaîne globale de valeur. Schématiquement, plutôt que de fabriquer un produit de A à Z dans une seule usine – comme cela fut le cas sous le fordisme –, la production est aujourd’hui dispersée à travers une multitude de pays. Derrière l’apparence d’une simple réorganisation technique de la division géographique du travail se cachent des changements majeurs dans les rapports de forces entre capitaux des pays avancés et capitaux des pays périphériques, mais aussi, plus généralement, entre travail et capital.

Les protagonistes des chaînes globales de valeur sont les firmes leaders. Ces multinationales – souvent d’origine américaine, et dans une moindre mesure européenne – supervisent la fabrication d’un bien à partir d’une série d’usines dispersées dans différents pays, chacune fournissant un bien intermédiaire indispensable à l’assemblage du bien final, qui a lieu dans des pays où le coût de la main-d’œuvre est faible. Cette configuration est hautement profitable pour les leaders dans la mesure où elle permet de réduire les risques par la diversification géographique des implantations, de baisser les coûts de production (travailleur·ses, terres, énergie, matières premières, réglementations environnementales) et d’augmenter la flexibilité. Toutes ces caractéristiques redressent la profitabilité du leader au détriment des nombreux fournisseurs, et surtout de leurs travailleur·ses.

Une fois la configuration exposée, se pose la question de comment les firmes leaders réussissent à contrôler leurs fournisseurs de sorte à s’approprier l’essentiel des profits. La réponse se trouve dans les technologies clés. Les firmes leaders sont généralement des grandes firmes issues des pays avancés dont l’activité se concentre notamment sur la propriété des technologies clés nécessaires au fonctionnement de toute la chaîne. La technologie devient ainsi un nœud stratégique qui rend la production, et donc l’exploitation et l’appropriation de profits, possible à l’échelle mondiale. Le contrôle des technologies de pointe devient ainsi un goulet d’étranglement similaire aux autres infrastructures du marché mondial.

Une fois établi comment les firmes multinationales américaines s’enrichissent grâce aux chaînes globales de valeur, il convient désormais d’élucider dans quelle mesure cette configuration est menacée par la montée en puissance de la Chine. Si nous parlons non pas d’infrastructure technologique en général mais plus précisément d’infrastructure numérique, c’est parce qu’aujourd’hui la technologie de pointe est la technologie numérique. Cette technologie fait aujourd’hui l’objet d’une bataille aussi intense entre la Chine et les États-Unis parce qu’elle est susceptible de chambouler les rapports de forces mondiaux. Pour le voir, il est nécessaire de s’intéresser aux ondes longues des paradigmes techno-économiques (9). En effet, du point de vue des technologies, l’histoire du capitalisme correspond à une succession de technologies paradigmatiques qui irriguent l’ensemble de l’économie et génèrent ainsi des gains de productivité. Chacune de ces ondes dure environ 50 ans. Lorsque l’économie mondiale passe d’une onde à une autre, des opportunités exceptionnelles s’ouvrent et peuvent permettre aux pays technologiquement en retard de réaliser un grand bond en avant. Le développement technologique étant un processus cumulatif, les retardataires courent habituellement toujours derrière les pays précurseurs – du moins, tant qu’on reste dans la même onde. À l’heure de la mise en place d’une nouvelle onde, l’avance en compétences et savoirs en ingénierie et en équipements associés, cumulée par les précurseurs lors du paradigme techno-économique précédent, perd largement sa valeur. Le remplacement d’une onde par la suivante crée donc une situation très rare. Les retardataires peuvent alors, en s’engageant pleinement dans le développement des technologies du nouveau paradigme, se propulser à la frontière des connaissances et dépasser les précurseurs historiques.

L’actuel passage à l’onde du numérique représente justement une telle opportunité. La Chine s’en est pleinement saisie avec son plan de développement de technologies indigènes mis en place en 2006. Jusqu’alors, elle misait sur la volonté des multinationales étrangères de partager leurs connaissances, ce qu’elles refusaient catégoriquement (justement parce que le contrôle monopolistique des technologies leur permet de dominer les chaînes globales de valeur). Face à cet échec, un changement de stratégie s’est imposé. Publiée en 2006, la nouvelle orientation sera confirmée par la suite avec une variété de plans sectoriels.

La Chine contemporaine est une illustration magistrale du développement inégal et combiné du capitalisme. En effet, les instruments ayant permis à la Chine de se saisir des technologies numériques sont étroitement associés à son intégration bien spécifique dans la mondialisation en tant que régime d’accumulation intense et extraverti 9. L’extraversion manufacturière dans une économie mondiale organisée en chaînes globales de valeur signifie que tous les jours les composants techniques les plus sophistiqués passent dans les usines chinoises chargées de les assembler en produits finaux. Être l’usine du monde, c’est bénéficier d’innombrables possibilités d’apprentissage et d’ingénierie inversée. L’extraversion exerce aussi une pression extrême sur les salaires, ce qui libère d’autant plus de capital permettant de réaliser des investissements dans la production industrielle. L’effet de grande disponibilité des capitaux est amplifié par les autorités chinoises, qui gardent un contrôle important sur une série de leviers économiques, notamment financiers et réglementaires et pratiquent un type de planification. Grâce à ces outils, elles sont capables d’encourager l’accélération technologique. Le changement de stratégie de 2006 s’appuie sur ces caractéristiques uniques de l’insertion subordonnée de la Chine dans la mondialisation : il les met au service d’un bond en avant numérique. Le plan de relance contre la crise de 2008-09 n’a fait que renforcer cette dynamique.

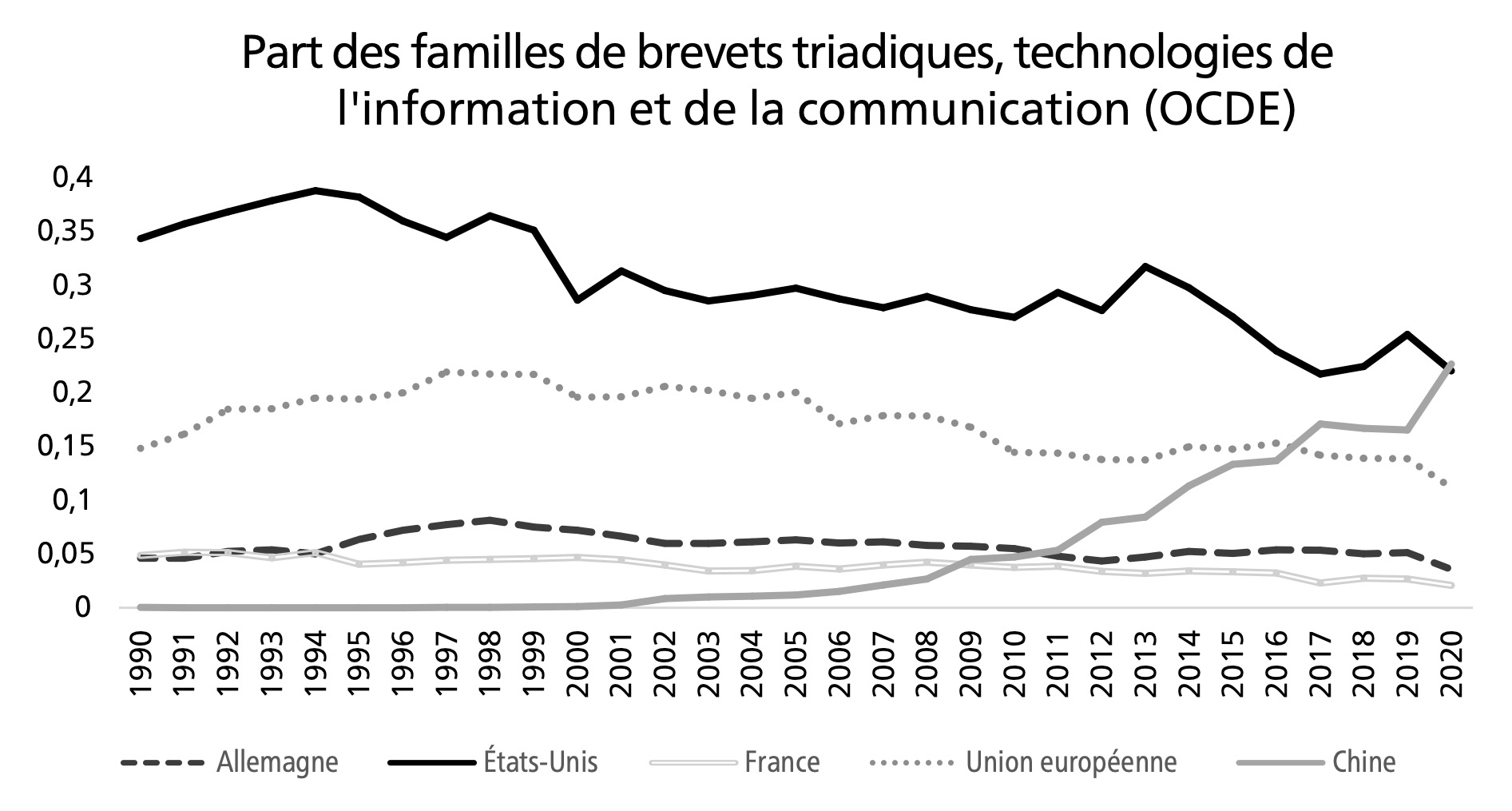

Les effets de la planification chinoise en faveur de l’innovation peuvent être évalués grâce aux chiffres sur les dépôts de brevets. Plus précisément, il faut consulter les données relatives aux familles de brevets triadiques. Elles désignent le dépôt simultané d’un même brevet dans plusieurs pays, notamment les trois offices des brevets les plus importants – situés aux États-Unis, dans l’UE et au Japon –, qu’on appelle la triade. Un tel dépôt triadique indique que le déposant estime détenir une nouveauté d’une valeur mondiale. La figure ci-dessus montre qu’entre 1995 et 2006, la part chinoise dans les dépôts mondiaux de brevets triadiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication reste quasiment immuable. Pendant cette période, la Chine est technologiquement inexistante. Ensuite, une ascension remarquable commence, avec un passage de 1 à 23 % en 2020. En cours de route, la Chine n’a pas seulement doublé les pays de l’Union européenne ; les dernières données disponibles indiquent même qu’elle a dépassé les États-Unis.

Cette montée en puissance technologique ne permettra pas seulement aux entreprises chinoises de se hisser à la tête d’une série de chaînes de valeur dans un futur proche – et de concurrencer ainsi directement les profits des multinationales américaines (et européennes) – elle les autorise également à influencer de manière décisive l’infrastructure numérique de l’économie mondiale. Autrement dit, la capacité de la Chine à dicter les règles du jeu augmente et la rapproche de l’objectif d’un capitalisme global sino-centré.

Il ne faut toutefois pas surestimer ce graphique. Toutes les familles de brevets triadiques ne se valent pas. Les États-Unis conservent, par exemple, une avance notable en matière d’intelligence artificielle générative et leurs géants du numérique entendent peser de tout leur poids pour préserver la supériorité technologique américaine 10. Néanmoins, la position dominante de la tech américaine, qui fut totalement incontestée pendant des décennies, est désormais sérieusement mise en cause. Voilà de quoi mieux comprendre le ralliement d’une partie importante de la Silicon Valley aux politiques plus agressives de Trump.

Cette lecture en termes d’ondes techno-économiques permet par ailleurs de comprendre pourquoi les États-Unis imposent des sanctions de plus en plus larges sur le numérique chinois. La bataille des semi-conducteurs vise justement à priver la Chine des composants indispensables aux innovations de pointe, et, par ce biais, de l’enfermer dans une position de retardataire technologique. Éclipsée par la bruyante « guerre commerciale », la plus discrète bataille des puces – et la riposte chinoise par l’intermédiaire des restrictions d’exportation de matières stratégiques – concentre les véritables enjeux. Car, à travers elle, il ne s’agit plus simplement de transformer la circulation des marchandises, mais de contrôler les capacités de production en tant que telles. La prétention américaine à superviser le capitalisme global implique aussi la volonté de déterminer le retard que la Chine doit conserver par rapport à la frontière technologique.

De l’accumulation au conflit inter-impérialiste

Si l’analyse des infrastructures du marché mondial permet de comprendre la profondeur et la durabilité du conflit entre la Chine et les États-Unis, la forme du champ de bataille ne peut expliquer la raison fondamentale du conflit. Afin d’élucider cette dernière, une série de contributions par des chercheur·ses divers met l’accent sur l’arrivée au pouvoir de dirigeants plus agressifs. L’explication du conflit sino-américain se trouverait donc soit du côté américain, avec la première arrivée au pouvoir de Trump en 2016 11, soit du côté chinois avec la présidence de Xi Jinping en 2013 12, voire des deux en même temps 13. Pourtant, ces explications individualisantes échouent à rendre compte du fait que les tensions sino-américaines s’intensifient dès les années 2000. La prise en compte de ce fait incite à adopter une explication fondée sur une approche d’économie politique internationale. À partir de cette perspective, une idée centrale simple émerge : le capitalisme mine la mondialisation. Le paradoxe de la montée en puissance de la Chine, c’est qu’en devenant capitaliste elle s’est trouvée contrainte de saper le processus même qui a permis son essor, à savoir la mondialisation. En conséquence, elle ambitionne de remplacer cette dernière par un marché mondial sino-centré. Cette contestation la place directement sur les rails de la confrontation avec les États-Unis.

C’est donc le processus contradictoire d’accumulation du capital qui produit la fragilisation de la supervision américaine de l’économie mondiale. Pour s’en convaincre, il suffit de retracer les grandes étapes de la formation du marché mondial. Son point de départ se trouve dans les États-Unis des années 1970, où les firmes subissent une grave crise de baisse du taux de profit. Afin de redresser leurs affaires, une partie d’entre elles – le capital transnational américain qui est incarné par les firmes multinationales – flirtent avec l’idée d’étendre les activités au-delà des frontières nationales. Désespéré de trouver une voie de sortie de crise, acculé par le chômage, une intensification de la lutte des classes et d’autres mobilisations contestataires, l’État américain met en œuvre le souhait le plus cher du capital transnational américain : la création d’un véritable marché mondial. Il endosse le rôle de superviseur en chef d’une mondialisation en construction.

Au même moment, la Chine traverse une période de forts troubles économiques qui ouvre la voie à la transformation capitaliste du pays. En effet, la fraction libérale du parti communiste chinois s’en saisit pour prendre le pouvoir. Une des composantes majeures de ce bouleversement est l’ouverture économique au reste du monde. La Chine intègre donc la mondialisation en cours de route, en y occupant une place subordonnée. Flairant la bonne affaire, les multinationales américaines perçoivent immédiatement le potentiel lucratif d’une main-d’œuvre très bon marché, nombreuse, formée et en bonne santé. Au fil des années, une part croissante des profits des grandes entreprises américaines vient effectivement de l’étranger et singulièrement de Chine. L’intégration de cette dernière à la mondialisation résulte donc d’une alliance de circonstances improbable entre des « communistes » chinois et des capitalistes américains.

Or, cette concordance cache des motivations divergentes. Côté chinois, la participation à la mondialisation se fonde sur l’ambition d’accélérer le développement national. Côté américain, cette participation reflète la volonté d’échapper à une crise structurelle par l’appropriation de profits à l’étranger. Les dirigeant·es américain·es ne sont donc pas favorables à n’importe quelle participation de la Chine à la mondialisation. Ils veulent bien lui accorder une place subordonnée. Si la Chine s’aventurait à sortir de ce sentier, non seulement la stabilité du capitalisme aux États-Unis prendrait un coup, mais ces mêmes dirigeant·es pourraient être amené·es à revoir leur position sur la Chine, et la politique internationale plus généralement. Ces attentes divergentes quant à la place précise que la Chine doit prendre dans la mondialisation resurgissent avec les tensions actuelles.

Il n’empêche, dans un premier temps tout le monde semble y trouver son compte. En particulier les années 1990 apparaissent comme une période d’harmonie transPacifique. La croissance explose en Chine et le monde entier raffole des produits bon marché qui y sont fabriqués. De l’autre côté du Pacifique, les multinationales enregistrent des résultats hautement satisfaisants tout en pouvant offrir au consommateur américain, précarisé par des années d’inégalités croissantes, des biens de consommation abordables. Or, sous cet attelage en apparence gagnant-gagnant, les contradictions sont déjà à l’œuvre. La contradiction la plus connue, mais pas la seule, concerne le commerce international (et les agissements du deuxième mandat de Trump indiquent qu’elle n’est toujours pas dépassée). Les États-Unis affichant des déficits commerciaux de plus en plus conséquents avec la Chine, des voix s’élèvent pour dénoncer la manipulation du taux de change de la monnaie chinoise. En parallèle, la Chine réalise une montée en gamme spectaculaire de sa production manufacturière, au point de concurrencer des producteurs américains. Ces derniers répliquent en accusant les entreprises chinoises de leur avoir volé les technologies. Sans juger ce différend spécifique, il est vrai que, fondamentalement, sa participation à la mondialisation sous égide étatique donne à la Chine les outils pour passer du statut de simple fournisseur des multinationales américaines au statut de concurrent, voire de précurseur. Anesthésiées pendant les années de lune de miel, les attentes divergentes quant à la place de la Chine dans la mondialisation surgissent dès les années 2000.

Ces tensions s’accentuent à la suite de la crise de 2007-2008. Pour échapper à cette dernière, la Chine met en œuvre un plan de relance dont l’un des effets est de renforcer la suraccumulation. L’écoulement des marchandises excédentaires sur le marché mondial et la quête d’investissements rentables à l’étranger offrent alors un répit. Autrement dit, la Chine cherche à dépasser la crise par l’extraversion. Ce faisant, les entreprises chinoises chassent encore un peu plus sur le terrain des multinationales américaines. Habituées au luxe de la position dominante sur le marché mondial, ces dernières apprécient peu les nouveaux concurrents. Au terme de trente ans de mondialisation, la crispation se répand même chez les grands gagnants de ce processus.

Nous écrivions que le paradoxe de la Chine est qu’en devenant capitaliste, elle a miné la mondialisation. La crispation du capital transnational américain en est une illustration, mais l’enjeu est plus profond que les parts de marché que les multinationales américaines craignent de perdre. Car, pour réussir leur pari du développement capitaliste accéléré dans le cadre d’une concurrence mondiale, les autorités chinoises ne peuvent se contenter de participer au jeu américain, il leur faut en créer un autre. En effet, les infrastructures encadrant la mondialisation ne sont pas neutres. Bien qu’elles permettent à toute firme désireuse d’y prendre part de le faire et de réaliser des profits, elles restent biaisées en faveur des sociétés américaines.

Les tensions sino-américaines sont aujourd’hui très vives car, fondamentalement, la Chine tente de remplacer la mondialisation par une réorganisation sino-centrée du marché mondial. Dans cette optique, elle poursuit la mise en place de nouvelles infrastructures à travers lesquelles les marchandises et capitaux pourront circuler dans le monde entier. Si donc les contradictions de l’accumulation du capital ont d’abord poussé les États-Unis à impulser la mondialisation, ces mêmes contradictions conduisent la Chine à la contester aujourd’hui. Manifestement incapable de freiner l’essor technologique de la Chine, le Parti démocrate a déçu les attentes d’une partie substantielle du capital américain, notamment dans la Silicon Valley, qui s’est donc tourné vers l’approche plus agressive de Trump. Derrière le changement d’allégeance politique, le capital américain du secteur numérique poursuit donc toujours le même objectif. L’impératif structurel de l’accumulation forme ainsi la racine profonde d’un monde chaque jour plus secoué par des tensions entre grandes puissances. En cela, l’impérialisme est un phénomène pleinement contemporain.

Le 16 juillet 2025. Cet article a été publié pour la première fois en castillan par la revue Viento Sur n°198 (septembre 2025).

- 1

Benjamin Braun et Cédric Durand, « America’s Braudelian Autumn », Phenomenal World, 29 mai 2025. Il convient de souligner que la Silicon Valley n’est pas pour autant politiquement homogène. Voir Olivier Alexandre, « Silicon Valley : Beaucoup de figures ont vu l’élection de Donald Trump comme une opportunité », 24 mars 2025, Le Monde.

- 2

Paul Krugman, Maurice Obstfeld et Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy, Harlow, Pearson, 2018.

- 3

Sam Gindin et Leo Panitch, The Making of Global Capitalism: The Political Economy Of American Empire, London, Verso Books, 2013.

- 4

Se rapporte à une procédure qui permet, en recherche, de trouver des résultats adéquats.

- 5

Susan Strange, States And Markets, London, Pinter, 1993.

- 6

Herman Mark Schwartz, « American Hegemony: Intellectual Property Rights, Dollar Centrality, and Infrastructural Power », Review of International Political Economy 26, n° 3 (2019).

- 7

Jean-Paul Rodrigue, « Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution », Cahiers de géographie du Québec, 2004, pp. 357 374, ici p. 359.

- 8

Pour une analyse plus englobante des batailles d’infrastructure entre la Chine et les États-Unis, dans laquelle les États-Unis conservent une position favorable, voir Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, Paris, La Découverte, 2024.

- 9

Chris Freeman et Francisco Louçã, As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford, Oxford University Press, 2001 ; Ernest Mandel, Les ondes longues du développement capitaliste – Une interprétation marxiste, Syllepse, réédition 2014 ; Cecilia Rikap et Bengt-Åke Lundvall, The Digital Innovation Race, London, Palgrave, 2021.

- 10

) Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford, Stanford University, 2025.

- 11

Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Paris, La Découverte, 2020.

- 12

Joseph S. Nye, Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China, Springer, 2023.

- 13

Graham Allison, Vers la guerre : L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?, Paris, Odile Jacob, 2019.