« Pendant des décennies, la République islamique s’est posée en gardienne de la moralité publique, définissant tous les aspects de la vie à travers ses lois religieuses. L’État prétendait définir l’identité de la nation et dicter à la population comment s’habiller, se comporter et même penser. Mais sous cette armature rigide, quelque chose a commencé à bouger, d’abord subtilement, puis de manière évidente. Aujourd’hui, ce changement est indéniable, même pour le régime lui-même. »

En Iran, on ne vit pas, on joue un rôle. Chaque mouvement, chaque mot, chaque souffle est dicté par une force invisible, une présence inflexible qui exerce une pression sur les gens comme une corde qui les tire vers l’arrière, les maintenant en place.

Ce mode d’existence fait écho à la performance artistique de Tehching Hsieh et Linda Montano, qui ont été attachés ensemble par une corde de 2,4 mètres pendant une année entière. Liés mais séparés, proches mais pourtant hors d’atteinte, chacun de leurs gestes était dicté par une force à laquelle ils ne pouvaient échapper. En Iran, cette corde n’est pas un symbole, c’est une réalité. Elle est tendue au-dessus des maisons, des villes et des vies, se resserre et se relâche, mais ne se rompt jamais.

Elle s’enroule autour de chaque individu, les attache à des règles qui dictent ce qu’ils peuvent dire, où ils peuvent aller, comment ils doivent se comporter. Les consignes du gouvernement sont claires : vous pouvez parler, mais uniquement avec les mots agréés ; vous pouvez vous déplacer, mais uniquement dans les espaces délimités. Il n’y a pas de place pour l’improvisation dans cette performance de l’existence. La répétition de cet exercice, jour après jour, émousse les sens, transforme la survie en routine. Le poids de la peur est omniprésent, il comprime les côtes comme une main qui ne lâche jamais prise.

Or, au milieu de cette coexistence forcée règne une profonde solitude. Les espaces publics sont remplis de corps, mais chaque personne évolue dans la solitude, attentive à ne pas parler trop librement, à ne pas faire confiance trop rapidement. Le régime prospère grâce à l’isolement, il alimente la suspicion, s’assurant qu’aucun lien ne soit assez fort pour remettre en cause son pouvoir. Un regard trop long, une phrase laissée en suspens : ces petites hésitations révèlent la conscience omniprésente qu’un faux pas peut tout défaire.

La survie devient alors un art. Vivre sous la répression, c’est maîtriser l’équilibre délicat entre la soumission et la défiance silencieuse. C’est la façon dont une femme ajuste son foulard juste assez pour montrer sa résistance, mais pas assez pour être arrêtée. C’est le langage codé d’une blague, la poésie murmurée dans une pièce sombre, le regard échangé entre des inconnus qui dit « je te vois ». Le fait de supporter devient une rébellion en soi : une façon de dire « je suis toujours là ».

La performance de Hsieh et Montano était temporaire, un test d’endurance d’un an. Mais en Iran, il n’y a pas de date de fin, pas de moment où la corde sera retirée. Elle est toujours là, toujours présente, toujours tendue. Et pourtant, dans cet enfermement, il y a encore du mouvement, encore du souffle, encore de la vie. Le peuple iranien, lié mais non brisé, poursuit sa résistance silencieuse et transforme la simple survie en une forme de résistance.

La montée du sécularisme

Pendant des décennies, la République islamique s’est posée en gardienne de la moralité publique, définissant tous les aspects de la vie à travers ses lois religieuses. L’État prétendait définir l’identité de la nation et dicter à la population comment s’habiller, se comporter et même penser. Mais sous cette armature rigide, quelque chose a commencé à bouger, d’abord subtilement, puis de manière évidente. Aujourd’hui, ce changement est indéniable, même pour le régime lui-même.

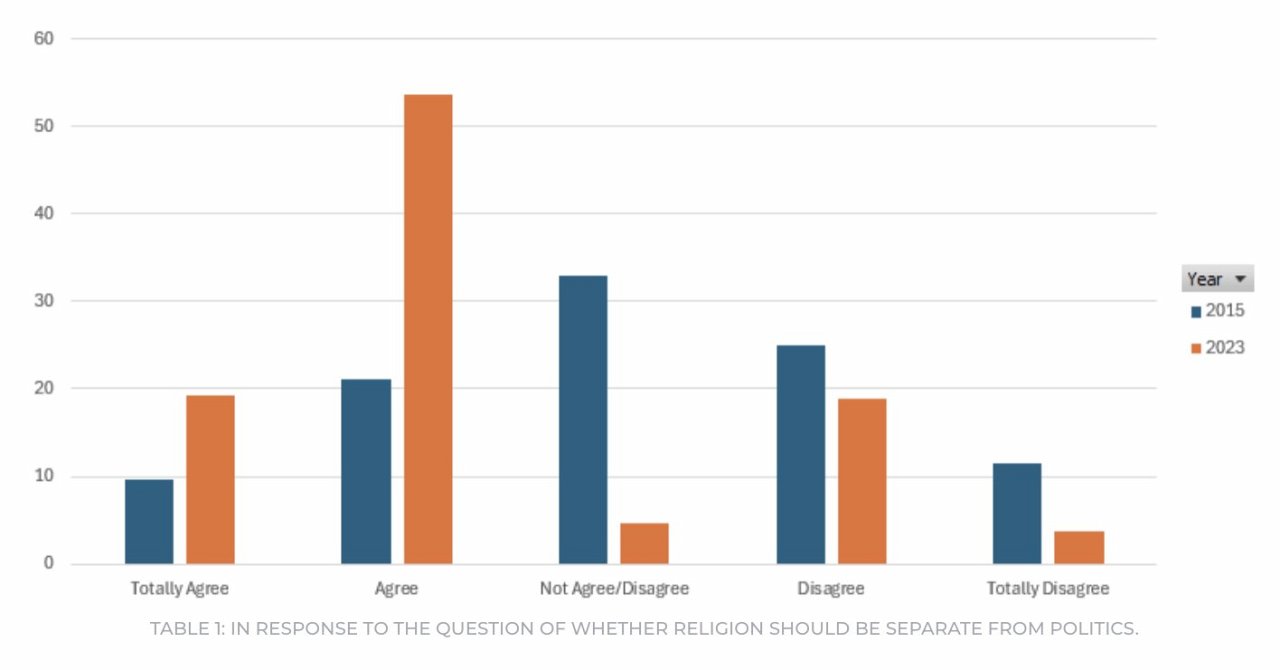

Une enquête gouvernementale confidentielle, menée fin 2023 mais dont la publication complète a été empêchée (seule une partie de l’enquête a été rendue publique, et non l’ensemble des données), révèle une vérité irréfutable : les Iranien.ne.s se détournent rapidement de la religiosité imposée par l’État. Les résultats sont stupéfiants. Non seulement le soutien à la séparation de la religion et de la politique a grimpé en flèche, passant de 30,7 % en 2015 à 72,9 % en 2023, mais les attitudes à l’égard des pratiques et des symboles religieux, en particulier le hijab, ont subi une transformation qui aurait été impensable il y a seulement dix ans.1

Effondrement de la mise en application du port obligatoire du hijab

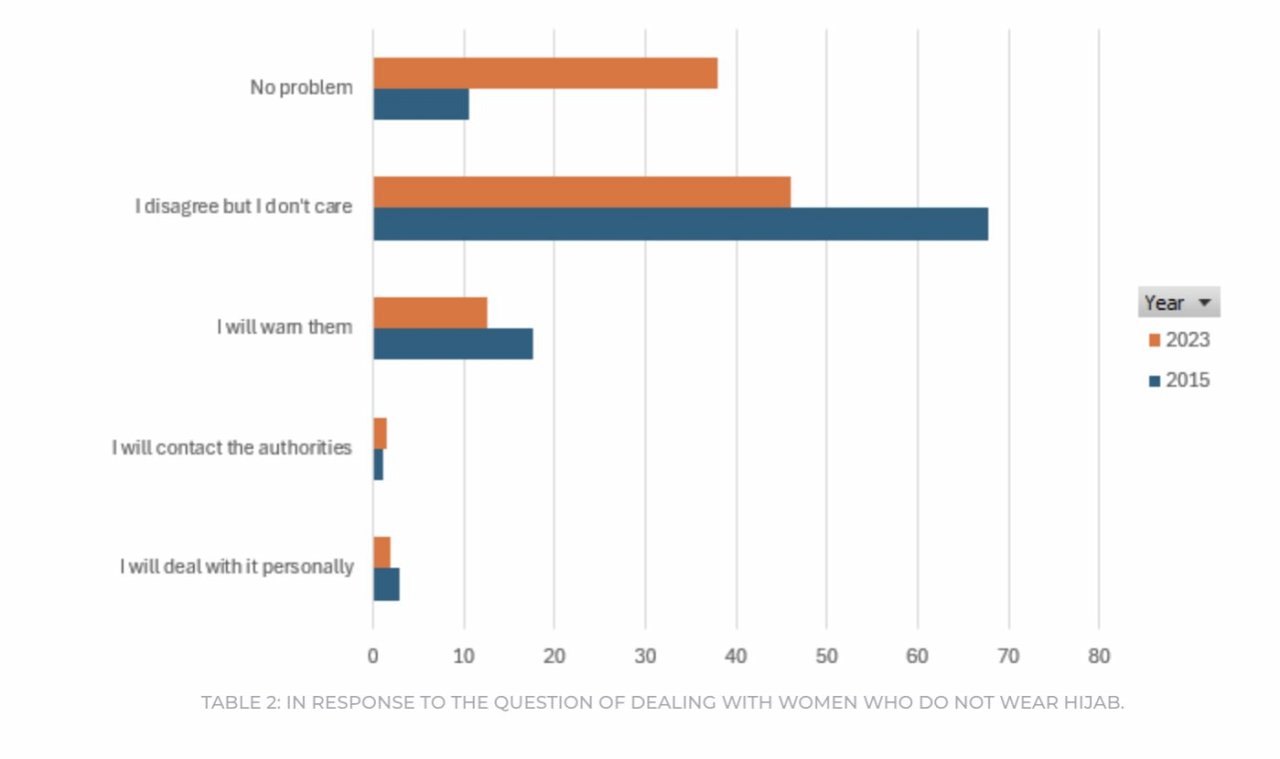

La révélation la plus explosive sur le plan politique dans ce rapport concerne le port obligatoire du hijab. Pendant des années, le régime a présenté le hijab comme une ligne rouge, un pilier non négociable de son identité islamique. Les femmes qui refusaient de s’y conformer s’exposaient à des mises en garde, des amendes, des arrestations et des sanctions brutales. Le gouvernement cherchait à justifier l’application de cette loi par le soutien qu’elle recevait de l’opinion publique. Mais son propre sondage contredit cette affirmation.

En 2023, 38 % des personnes interrogées ont déclaré ne voir aucun inconvénient à ce que les femmes se dévoilent entièrement. Il s’agit d’un changement radical par rapport à 2015, où seulement 10,6 % partageaient cet avis. En d’autres termes, en moins d’une décennie, la proportion de la population iranienne qui rejette explicitement le port obligatoire du hijab a presque quadruplé.

Même parmi les personnes qui s’opposaient personnellement au fait de se dévoiler, 46 % ont déclaré que, bien qu’elles désapprouvaient cette pratique, elles n’interféreraient pas dans le choix des femmes. Seuls 12,5 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles sommeraient une femme de respecter le port du hijab, ce qui représente une forte baisse par rapport à 2015, où 17,6 % avaient déclaré qu’elles s’opposeraient ouvertement à des femmes qui ne respecteraient pas leurs obligations en la matière.

Au-delà de ces chiffres se cache un changement culturel encore plus significatif : l’application du port du hijab n’est plus une question qui interpelle la société, mais uniquement l’État. Le gouvernement mène une bataille perdue d’avance contre une population de plus en plus indifférente. Le hijab n’est plus considéré comme un symbole de moralit, mais comme un instrument d’oppression.

Ce rejet n’est pas passif. L’acte de défiance le plus visible en Iran aujourd’hui est celui d’une femme qui se promène dans les rues sans voile. Ces femmes, qui auraient été immédiatement arrêtées il y a quelques années, sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à évoluer dans les lieux publics. Certaines font l’objet de brimades de la part des autorités, d’autres sont arrêtées, mais elles reviennent. La réaction de la population est éclairante : elles ne sont pas prises à partie, ni humiliées, ni arrêtées par les citoyens ordinaires. Même parmi ceux qui sont personnellement favorables au hijab, la plupart ont abandonné l’idée qu’il devrait être imposé.

Le fossé générationnel est également patent. L’éducation joue un rôle décisif dans le façonnement des attitudes à l’égard du fait de ne pas porter le voile. L’enquête a établi que près de la moitié (47 %) des personnes interrogées qui ont fait des études universitaires trouvent acceptable de ne pas porter le voile, alors que seulement 14,7 % des personnes analphabètes et 16,2 % de celles qui n’ont fait que des études primaires partagent cet avis. Ce contraste revêt une importance capitale : la population plus jeune et plus instruite rejette massivement les obligations religieuses imposées par l’État, tandis que la résistance au changement se concentre parmi les personnes plus âgées et moins instruites.

La tentative du gouvernement de dissimuler ces statistiques révèle son désespoir. Les chiffres révèlent la vérité : le hijab ne fait plus l’objet d’un consensus moral. Il s’agit d’une imposition politique qui est rejetée non seulement par les jeunes militants, mais aussi par une partie importante et croissante de la société.

La montée en puissance de la majorité non religieuse

Au-delà du hijab, l’enquête met en évidence un autre changement fondamental : c’est la religion elle-même qui est en recul. Non seulement dans la pratique, mais aussi dans le domaine des convictions. Pour un régime fondé sur la notion de légitimité divine, il s’agit d’une crise existentielle.

Selon l’enquête, 85 % des personnes interrogées ont déclaré que la religiosité dans la société iranienne avait diminué au cours des cinq dernières années. Seuls 7 % pensaient que la population iranienne était devenue plus religieuse. Plus significatif encore, 81,8 % prévoyaient que la religiosité continuerait à décliner au cours des cinq prochaines années.

Cette tendance pessimiste se reflète dans les pratiques personnelles. Le pourcentage de personnes qui s’estiment très ou extrêmement religieuses a chuté à 42,6 %. Parallèlement, 24,3 % de la population, soit près d’un quart, se déclare explicitement non religieuse ou très peu religieuse. 23,2 % se décrivent comme modérément religieuses, ce qui brouille encore davantage la frontière traditionnelle entre croyants fervents et personnes laïques.

La preuve la plus frappante de ce changement réside dans la pratique religieuse.

• Le pourcentage d’Iranien.ne.s qui déclarent prier « systématiquement » ou « la plupart du temps » est passé de 78,5 % en 2015 à 54,8 % en 2023.

• Ceux qui déclarent prier rarement ou jamais sont passés de 8,4 % à 31,9 % au cours de la même période.

• Le nombre de personnes qui déclarent ouvertement ne jamais prier a bondi de 3,1 % à 22,2 %, soit une multiplication par sept.

• La proportion de personnes qui disent ne jamais jeûner pendant le ramadan est passée de 5,1 % à 27,4 %.

• Ceux qui déclarent ne jamais lire le Coran sont passés de 9,1 % à 19,2 %.

Ces chiffres marquent une transformation extraordinaire. Un régime qui cherchait autrefois à imposer l’uniformité religieuse règne aujourd’hui sur une population qui compte de nombreuses personnes qui se détournent tout simplement de la foi.

L’un des indicateurs les plus révélateurs de ce changement est la réponse à l’affirmation suivante : « La religiosité consiste à avoir un cœur pur, même si l’on ne prie pas ». En 2015, 39,4 % des personnes interrogées étaient d’accord avec cette affirmation. En 2023, ce chiffre est passé à 61,8 %. Cela signifie que même parmi ceux qui se considèrent encore comme religieux, de moins en moins de personnes définissent la religiosité en termes traditionnels.

La croyance en une vie après la mort a également diminué. En 2015, 86,9 % des personnes interrogées étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle les bonnes et les mauvaises actions des gens sont prises en compte dans l’au-delà. En 2023, ce chiffre était tombé à 77,4 %.

Ce qui ressort de ces statistiques, ce n’est pas seulement un déclin de la pratique religieuse, mais un scepticisme profond et croissant à l’égard de l’autorité religieuse elle-même. Il ne s’agit pas d’un changement superficiel. C’est l’effondrement d’une vision du monde que le régime a tenté d’imposer pendant quatre décennies.

La panique silencieuse de l’État

La décision du gouvernement de classifier ce rapport comme confidentiel et d’empêcher sa « publication intégrale » est en soi un aveu d’échec. Si ces tendances avaient corroboré le discours du régime sur la piété de la société, l’enquête aurait été largement diffusée. Au lieu de cela, elle a été dissimulée, divulguée seulement par fragments, ses conclusions étaient trop dangereuses pour être acceptées.

Ce qui fait de ces résultats une telle menace, ce ne sont pas seulement les chiffres eux-mêmes, mais ce qu’ils représentent. Les Iranien.ne.s ne rejettent pas simplement les règles religieuses imposées par l’État, ils remettent en question la légitimité même de l’autorité religieuse. L’argument central de la République islamique, selon lequel elle gouverne par autorité divine, s’érode.

Plus le régime applique les lois sur le hijab, plus il s’aliène la population. Plus il punit la dissidence religieuse, plus il expose sa propre fragilité. Chaque femme qui se promène sans voile, chaque jeune qui cesse de prier, chaque voix qui refuse de répéter les slogans de l’État est une fissure dans ses fondations.

Les statistiques confirment ce que la rue a déjà montré : la disparition de la domination exercée par la religion n’est pas une possibilité lointaine. Elle est déjà en marche. Le gouvernement peut réprimer les manifestations, emprisonner les activistes, redoubler d’efforts pour faire respecter la loi, mais il ne peut pas forcer les gens à croire.

La corde se rompt

Le régime iranien s’est longtemps appuyé sur deux forces pour maintenir son emprise : la foi et la peur. La foi était la justification, l’armure divine qui protégeait son pouvoir contre toute contestation. La peur était le moyen de coercition, la corde omniprésente qui enserrait la gorge du peuple. Mais aujourd’hui, cette corde usée se défait. La peur demeure, mais la foi a disparu. Et sans foi, le régime est exposé, il n’est plus qu’une dictature parmi tant d’autres, semblable à celles qui l’ont précédé et qui ont sombré.

La désaffection envers la religion n’est pas seulement un changement idéologique abstrait, c’est la fin du mythe fondateur du régime. Dès l’instant où les gens ont cessé de considérer le gouvernement comme une autorité sacrée, celui-ci est devenu un oppresseur parmi d’autres. Dès l’instant où ils ont vu les religieux non plus comme des représentants de Dieu, mais comme des hommes corrompus cramponnés au pouvoir, le charme a été rompu. Les propres enquêtes du gouvernement le confirment : les mosquées se vident, les lois religieuses sont ignorées et l’idée même d’un État islamique est rejetée par ceux-là mêmes qu’elle était censée sauver.

Et pourtant, le régime perdure, désespérément déterminé à renforcer son emprise alors même qu’il sent le peuple lui échapper. Il impose le port du hijab avec une brutalité accrue dans l’espoir d’inverser un changement culturel qui ne peut plus être contrôlé. Il arrête les journalistes, les artistes, les militant.e.s, toutes les personnes qui osent s’exprimer trop librement. Mais ces actes de répression ne font que confirmer ce que les Iranien.ne.s savent déjà : le gouvernement est faible. Un système qui ne se maintient que par la violence a déjà perdu.

C’est là que le fait même de survivre devient une forme de résistance. Dans le passé, les gens ont appris à composer avec les règles du régime, comme un artiste le fait avec les contraintes imposées par une performance. Ils sont passés maîtres dans l’art de tenir bon, de savoir quand parler, quand se taire, quand avancer, quand disparaître. Mais tenir bon ne suffit plus. La nouvelle génération ne se contente pas de survivre, elle veut se libérer.

Dans le passé, l’endurance s’apparentait à la performance de Hsieh et Montano, à une vie à l’intérieur de frontières invisibles, où il fallait toujours garder la corde à l’esprit et trouver des moyens de l’étirer sans la casser. Mais l’Iran d’aujourd’hui est différent. Ce n’est plus seulement que la corde est étirée, elle est coupée. Les jeunes femmes qui sortent sans voile, les hommes qui ne baissent plus la tête pour prier, les familles qui préfèrent le silence aux sermons : ce ne sont plus des performances d’adaptation. Ce sont autant de rejets du théâtre lui-même.

Le peuple iranien a passé des décennies à survivre dans les cordes de l’oppression. Aujourd’hui, il commence à imaginer une vie sans elles. Et une fois que les gens cessent de prendre leurs chaînes pour une réalité immuable, une fois qu’ils réalisent que les cordes qui les retiennent ne sont pas indestructibles, le cours de l’histoire devient inéluctable. Les manifestations massives qui ont suivi la mort de Mahsa Amini ont été l’expression et la confirmation de cette vague de résistance qui était déjà là et qu’il est désormais impossible d’arrêter.

Le régime peut resserrer son emprise, mais plus il tire, plus il se rapproche de la rupture de la corde qui le soutient depuis si longtemps.

Les graphiques présentés dans cet article sont basés sur des informations publiées par des médias du pays qui ont eu accès à une partie des documents de l’enquête. Toutes les données utilisées dans cet article proviennent de ce qu’ils ont publié.

Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde avec l’aide de Deeplpro. The Freethinker, le 24 février 2025.