Aujourd’hui 30 juin 2025, les dirigeants mondiaux se réunissent à Séville, en Espagne, pour un sommet des Nations unies sur l’aide aux pays en développement. Il s’agit de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement. Au moins 50 dirigeants mondiaux, dont le président français Macron, la présidente de la Commission européenne von der Leyen et le secrétaire général des Nations unies Guterres, seront présents. Cette conférence est censée relancer le soutien au développement mondial, les objectifs dits de développement durable fixés il y a plusieurs décennies par l’ONU, dans le but de sortir les pays pauvres et leurs populations de la pauvreté.

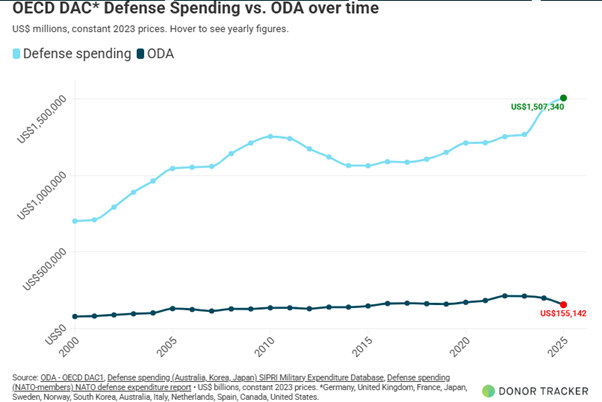

Ces objectifs louables se sont révélés, comme beaucoup d’initiatives de l’ONU au 21e siècle, impossibles à tenir. Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Séville, la réalité est que le fossé entre les pays riches et le reste du monde ne s’est pas comblé, bien au contraire. Et au lieu de redoubler d’efforts pour augmenter le financement des pays dits en développement, c’est l’inverse qui se produit. Le président américain Donald Trump a réduit considérablement le financement et les effectifs de l’agence américaine pour le développement, l’USAID. Le financement de l’USAID devrait passer de 60 milliards de dollars en 2024 à moins de 30 milliards en 2026. L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, parmi d’autres économies riches, procèdent également à des coupes budgétaires afin de financer l’augmentation considérable des dépenses militaires.

Les pays du Groupe des Sept (G7), qui représentent ensemble environ les trois quarts de l’aide publique au développement (APD), s’apprêtent à réduire leurs dépenses d’aide de 28 % pour 2026 par rapport aux niveaux de 2024. Il s’agirait de la plus forte réduction de l’aide depuis la création du G7 en 1975 et même depuis le début des enregistrements de l’aide en 1960.

L’année prochaine marquera la troisième année consécutive de baisse des dépenses d’aide du G7, une tendance qui n’avait pas été observée depuis les années 1990. Si ces réductions sont mises en œuvre, le niveau de l’aide du G7 en 2026 chutera de 44 milliards de dollars pour atteindre seulement 112 milliards de dollars. Ces réductions sont principalement le fait des États-Unis (33 milliards de dollars), de l’Allemagne (3,5 milliards de dollars), du Royaume-Uni (5 milliards de dollars) et de la France (3 milliards de dollars).

L’organisation caritative internationale Oxfam affirme que ces réductions de l’aide au développement sont les plus importantes depuis 1960 et l’ONU estime à 4 000 milliards de dollars l’écart croissant entre les besoins pour un développement durable et les montants effectivement versés. « Le retrait du G7 de la scène mondiale est sans précédent et ne pouvait survenir à un pire moment, alors que la faim, la pauvreté et les dommages climatiques s’intensifient. Le G7 ne peut prétendre construire des ponts d’une main et les détruire de l’autre. Il envoie un message honteux aux pays du Sud, leur signifiant que les idéaux de collaboration du G7 ne signifient rien », a déclaré Amitabh Behar, directeur exécutif d’Oxfam International.

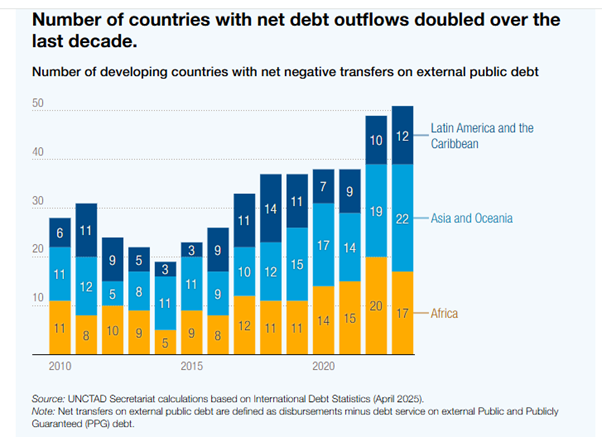

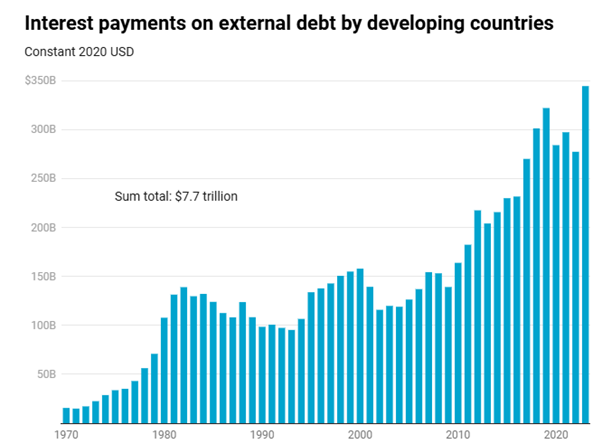

Non seulement les pays pauvres reçoivent moins d’aide financière, mais ils sont également confrontés à un endettement croissant envers les banques et les institutions financières des pays riches. Selon les Nations unies, la dette extérieure totale des pays les moins avancés a plus que triplé en 15 ans. La dette totale des économies dites émergentes (hors Chine) a atteint 126 % de leur PIB. L’encours total de la dette extérieure des pays pauvres a atteint un niveau record de 8 800 milliards en 2023, soit une hausse de 2,4 % par rapport à l’année précédente.

Les remboursements de la dette sont désormais supérieurs aux nouveaux flux de crédit et de capitaux. En 2023, les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (à l’exclusion de la Chine) ont enregistré une sortie nette de 30 milliards de dollars vers le secteur privé au titre de la dette à long terme, ce qui constitue un frein important au développement. Depuis 2022, les créanciers privés étrangers ont prélevé près de 141 milliards de dollars de plus en paiements au titre du service de la dette auprès des emprunteurs du secteur public des économies en développement qu’ils n’ont déboursé en nouveaux financements. Depuis deux ans maintenant, les créanciers extérieurs des économies en développement soutirent plus qu’ils n’investissent.

Le coût total du service de la dette (principal plus intérêts) de l’ensemble des Pays à Revenu Faible et Intermédiaire a atteint un niveau record de 1 400 milliards de dollars en 2023. Si l’on exclut la Chine, le coût du service de la dette a grimpé à 971 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 19,7 % par rapport à l’année précédente et plus du double des montants enregistrés il y a dix ans.

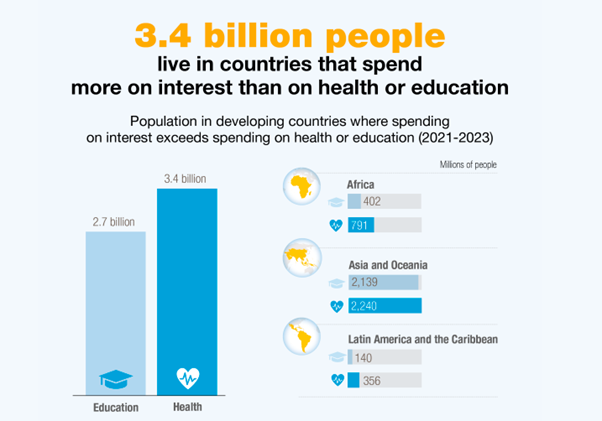

Un rapport récent commandé par le défunt pape François et coordonné par l’économiste Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, estime que 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent plus pour le paiement des intérêts que pour la santé. Des données récentes de l’organisme des Nations unies pour le commerce et le développement, la CNUCED, révèlent que 54 pays consacrent plus de 10 % de leurs recettes fiscales au seul paiement des intérêts. La charge moyenne des intérêts pour les pays en développement, en pourcentage des recettes fiscales, a presque doublé depuis 2011. Plus de 3,3 milliards de personnes vivent dans des pays qui dépensent désormais plus pour le service de la dette que pour la santé, et 2,7 milliards dans des pays qui dépensent plus pour la dette que pour l’éducation.

L’aide mondiale pour la nutrition diminuera de 44 % en 2025 par rapport à 2022 : La fin des programmes de nutrition infantile financés par les États-Unis, d’un montant de seulement 128 millions de dollars, qui bénéficiaient à un million d’enfants, entraînera 163 500 décès supplémentaires par an. Dans le même temps, 2,3 millions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de malnutrition, risquent désormais de perdre les traitements qui leur sauvent la vie. Un dollar sur cinq consacré à l’aide aux budgets de santé des pays pauvres va être supprimé ou est menacé : l’OMS rapporte que près des trois quarts de ses bureaux nationaux constatent de graves perturbations dans les services de santé et que dans environ un quart des pays où elle intervient, certains établissements de santé ont déjà été contraints de fermer complètement. Les réductions de l’aide des États-Unis pourraient entraîner jusqu’à 3 millions de décès évitables chaque année, et 95 millions de personnes perdraient leur accès aux soins de santé. Cela inclut les enfants mourant de maladies évitables par la vaccination, les femmes enceintes perdant leur accès aux soins et l’augmentation des décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH.

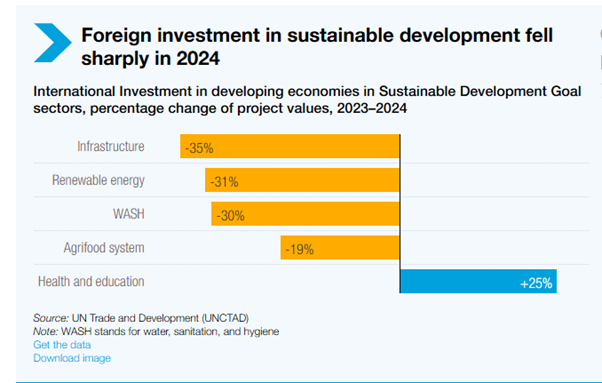

Selon un nouveau rapport de la CNUCED pour la conférence de Séville, les secteurs essentiels à la réalisation des objectifs de développement durable ont particulièrement souffert de la baisse des investissements étrangers. Les flux d’investissement vers les pays en développement ont diminué de 35 % dans le domaine des infrastructures, de 31 % dans celui des énergies renouvelables, de 30 % dans celui de l’eau et de l’assainissement et de 19 % dans celui des systèmes agroalimentaires. Seul le secteur de la santé a connu une croissance. Le nombre et la valeur des projets ont augmenté d’environ un cinquième, mais leur volume total est resté faible, inférieur à 15 milliards de dollars.

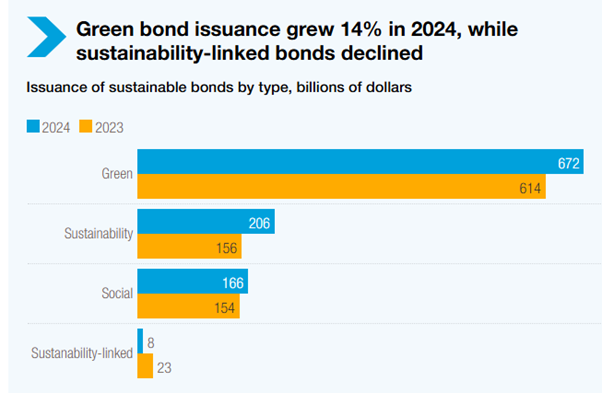

Avant le début de la conférence de Séville, les États-Unis ont annoncé qu’ils ne participeraient pas et n’approuveraient aucun plan. Certains gouvernements ont donc fait une déclaration. Ils ont présenté une proposition timide, non contraignante et sans justification pour sa mise en œuvre, à savoir que les différentes banques de développement à travers le monde devraient tripler leur capacité de prêt, en particulier pour les « dépenses sociales essentielles ». Il faudrait également « renforcer la coopération contre l’évasion fiscale ». On peut toujours rêver. En réalité, les prêts et les obligations destinés à la réalisation des objectifs de développement durable ont diminué.

Dans un précédent article, j’ai montré que les pays du Sud ne « rattrapent » pas les pays riches et impérialistes du Nord, que ce soit en termes de revenu par habitant, de productivité ou de tout autre indice de développement humain. Dans le même temps, les énormes inégalités de revenus et de richesse, entre les pays et au sein même des pays, continuent de s’aggraver.

Quelle est la solution ? Pas davantage de prêts accordés par les banques et les gouvernements à des taux d’intérêt exorbitants et en hausse (le Royaume-Uni ou l’Allemagne empruntent à 3-4 %, tandis que les pays en développement sont soumis à des taux de 6-8 %), mais plutôt l’annulation et la réduction de la dette existante des pays pauvres (je n’aime pas le terme « oubli de la dette », car il n’y a rien à oublier).

Il faut ensuite un plan mondial d’investissements publics dans les pays du Sud, axé sur les infrastructures, la santé, l’éducation et les services publics, ainsi qu’un soutien aux technologies et aux industries créatrices d’emplois. Cela pourrait facilement être financé par les pays riches grâce à un impôt sur la fortune des plus riches et à la nationalisation des grandes banques et des multinationales qui dominent actuellement la finance mondiale. Bien sûr, cela ne se fera pas sans changements révolutionnaires dans les pays du Nord.

Publié le 30 juin 2025 sur le blog The Next Recession.