Dans un contexte marqué par l’intensification des conflits interimpérialistes et des projets de militarisation de l’économie, nous avons souhaité avoir le point de vue de Claude Serfati sur l’actualité politique et économique internationale. Entretien de Hélène Marra et Nicolas Menna avec Claude Serfati.

Votre travail sur l’industrie militaire et sa fonction géopolitique semble résonner avec la situation actuelle. Nous vivons, depuis plusieurs décennies, une crise de la rentabilité du capital, la persistance de la guerre et même son aggravation. Les foyers se situent en Moyen-Orient, en Afrique et désormais aussi en Europe avec l’agression russe en Ukraine. Suite au désengagement militaire des États-Unis, les États européens, ayant abandonné la perspective d’un capitalisme vert, semblent prêts à engager un « tournant militariste » sous prétexte de faire face à la menace russe.

Je pense qu’il faut partir du fait que l’élection de Trump et les mesures qu’il a prises ouvrent une période de chaos et de marche vers des territoires incontrôlés. Trump même ne sait pas exactement où ça mènera mais, comme on dit en français, « il faut que ça passe ou que ça casse ». Plutôt que de s’intéresser aux traits de caractère psychologiques ou pathologiques du personnage, il faut, au contraire, replacer le rôle des individus dans l’histoire par rapport à la situation. Il ne pouvait y avoir qu’un individu comme Trump pour casser ce qui est à casser pour les besoins du capitalisme américain.

Depuis la fin des années 2000, le capitalisme est entré dans une nouvelle situation – c’est ce que j’appelle « le moment 2008 » qui s’est traduit à la fois par une crise économique et financière et par le ralentissement considérable de l’accumulation du capital que vous venez de rappeler. Le deuxième élément fondamental est le recul géopolitique et économique des États-Unis face à l’émergence de la Chine, tandis que le troisième ce sont les limites physico-environnementales que la nature dresse face aux prétentions du capital. Dès lors, l’accumulation ne peut se faire qu’en violant de plus en plus les lois de la nature. Les bases de données de l’intelligence artificielle consomment 3 % de la consommation énergétique totale des États-Unis en 2024. Les prévisions pour les années à venir, c’est-à-dire avant 2030, sont estimées à 8 %, et jusqu’à 12 % selon le département d’énergie des États-Unis. Cela a des conséquences sur la destruction de la nature et la raréfaction des ressources et explique l’urgence avec laquelle Trump a déclaré sa volonté d’annexer le Groenland et le Canada, précisément dans le but d’élargir les bases de ressources minérales des États-Unis.

Cette situation existe depuis le « moment 2008 » mais les réponses données par l’administration américaine, sous Obama et ensuite Biden, cherchaient à contenir l’irrésistible ascension économique, géopolitique et donc militaire de la Chine, tout en continuant à s’appuyer sur ce que j’appelle « le bloc transatlantique », c’est-à-dire en reproduisant l’ordre libéral, économique international qui prévalait depuis 1945. Cette stratégie n’a pas permis de contenir l’ascension de la Chine ni le recul des États-Unis et encore moins la dévastation environnementale qui rend l’accès aux ressources de plus en plus difficile. C’est donc, dans ce contexte, qu’un personnage caractériel comme Trump se lance dans une fuite en avant qui conduit vers un précipice dans lequel l’économie mondiale et l’humanité risquent d’être englouties. Trump sème le chaos mais il n’a aucune certitude qu’il en récoltera les bénéfices. C’est là que les personnages rencontrent les lois de l’histoire : le court-termisme de Trump est à l’image du court-termisme de l’horizon du capital étatsunien. Celui-ci n’a plus de vision stratégique, sauf celle de briser l’essor économique et géopolitique de la Chine avant 2030. Helvétius, le grand encyclopédiste des Lumières français, dit que « l’évolution sociale a besoin de grands hommes et quand elle ne les trouve pas, elle les invente ». Cette formule est reprise par Marx dans Les luttes classes en France entre 1848 et 1850. Elle résume bien la relation entre les grands hommes dans l’histoire et les lois structurelles fondamentales du capitalisme.

Vous considérez donc cet affrontement entre les États-Unis et la Chine comme central pour comprendre la dynamique du capital mondial. Comment la politique européenne s’inscrit-elle là-dedans ? Comment interprétez-vous l’annonce des 800 milliards d’euros d’investissement dans le cadre du plan de réarmement de l’Europe ? Que dire de la reconversion militaire de l’Allemagne pour faire face à la crise du secteur de l’automobile ? Comment l’Europe compte-t-elle rester dans la course mondiale dans le contexte de pénurie qu’on a évoqué à l’instant ?

Le fait qu’il s’attaque également à l’Europe est sans doute l’aspect le plus surprenant de la politique de Trump et c’est ce qui a beaucoup terrorisé les dirigeant·es européen·nes. C’est très important, pour votre revue et pour mener les discussions théoriques sur ces questions, de comprendre que, contrairement à ce que certain·es ont longtemps cru, il n’y avait pas un seul super-impérialisme dans le monde qui tendait à vassaliser les bourgeoisies européennes.

Comme je l’ai écrit régulièrement depuis les années 1990, ma position a toujours été celle d’identifier les rivalités inter-impérialistes, non pas uniquement avec la Chine mais également au sein du bloc transatlantique. Bien sûr, la domination militaire des États-Unis empêchait l’éclatement d’une guerre entre ces pays, ce qui a conduit, à tort, une bonne partie du courant marxiste à décréter la fin des guerres inter-impérialistes. Aujourd’hui, on assiste à cette situation extraordinaire qui nous autorise à nous poser une question presque taboue : peut-il exister une guerre armée entre les États-Unis et l’Europe ? Bien sûr, aujourd’hui je réponds non, mais il faut bien comprendre que le simple fait qu’on pose la question donne une mesure de l’ampleur des rivalités inter-impérialistes et du rôle joué par l’offensive de Trump.

C’est une dimension très importante, qui « donne des prétextes » aux dirigeants de l’UE pour accélérer la militarisation. Je ne dirais pas à remilitariser, parce qu’en fait elle est déjà militarisée depuis longtemps. Je me suis attelé à expliquer que si on ne peut pas parler d’un impérialisme européen au singulier, il faut surtout se garder de considérer qu’il n’y avait pas d’impérialismes en Europe. Vous avez cité l’Allemagne, la France, et on aurait pu citer aussi le Royaume-Uni. Dans une mesure bien plus restreinte, on voit que les jeux géopolitiques autour de la Libye montrent que même l’Italie, qui est pourtant un vestige d’impérialisme, a encore ses ambitions.

S’il n’y a pas de rupture, le plan « réarmer l’Europe » est néanmoins très important. Dans l’article disponible dans la revue du Conseil scientifique d’Attac publié en juin 20241, j’évoque des lignes de force qui me paraissent encore pertinentes un an après. D’une part, l’Union européenne a militarisé son territoire en augmentant les dépenses militaires de plus de 50 % depuis 2014. D’autre part, même si on regarde les dépenses militaires de l’Union européenne aujourd’hui, en parité de pouvoir d’achat2, elles sont plus importantes que celles de la Russie.

Je ne théorise pas cela en disant que l’Europe est plus armée que la Russie, ça serait absurde, mais c’est tout aussi absurde d’expliquer que l’Europe ne dépense pas assez pour faire face à la Russie lorsqu’on connaît ces chiffres. Il y a donc indéniablement une poussée militariste, une accentuation d’un processus en cours depuis les années 2010. Il y a cette masse énorme d’argent qui est annoncée et la reconnaissance, par la Commission elle-même, qu’il incombe aux États membres de prendre en charge à la fois l’essentiel des dépenses et la responsabilité de la militarisation. Cette augmentation des dépenses va principalement faire croître, engrosser et engraisser les systèmes militaro-industriels nationaux, et principalement ceux qui existent en France et en Allemagne, d’un côté, et au Royaume-Uni de l’autre côté.

J’ouvre ici une parenthèse : j’ai regardé le plan allemand qui supprime l’interdiction du déficit budgétaire. S’il y a bien une militarisation accrue de l’Allemagne comme de la France, une différence majeure existe : plus de la moitié de ces mille milliards est consacrée à la transition énergétique et aux infrastructures pour l’amélioration des routes, des voies de transport, etc. On voit bien que, par rapport à l’industrie française qui est de plus en plus recroquevillée sur l’armement, l’Allemagne ne peut pas renoncer, sous peine de périr, à son objectif d’être la plus puissante économie de l’UE et sans doute la deuxième au monde. Au contraire, le mode d’existence de la France, tel qu’il apparait de plus en plus, c’est de préserver son statut international militaire et donc de renforcer son système militaro-industriel. Avec les conséquences dramatiques de « guerre sociale » contre les droits des salarié·es, des immigré·es et de la jeunesse ainsi que des menaces contre les libertés démocratiques. Il y a donc un plan général, tous les pays se militarisent, mais avec des spécificités nationales.

Il faut donc faire une distinction entre un militarisme économique comme celui de l’Allemagne, première puissance européenne, et un militarisme français au sens le plus exact du terme. La France apparait aujourd’hui comme un impérialisme en crise qui perd son influence en Afrique et souffre de la concurrence économique de l’Allemagne et des autres puissances.

Oui, c’est très important. L’économie française est la seule déficitaire des 15 pays de la zone euro, qui affichent tous des excédents commerciaux, c’est-à-dire qu’elle achète beaucoup plus au reste du monde ou aux européens qu’elle ne leur vend. De plus, les échanges commerciaux de la France sont déficitaires avec tous les pays de l’eurozone, ce qui reflète l’écart de compétitivité entre l’industrie française et les autres industries européennes comme l’industrie allemande bien sûr mais aussi l’italienne où l’industrie manufacturière est supérieure à celle de la France. Cette dernière accumule, depuis 2008, un déficit commercial cumulé de 500 milliards d’euros avec l’eurozone.

L’affaiblissement de la France n’est donc pas seulement vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis, il est vraiment au sein même de ce qui a constitué la stratégie française depuis 50 ans, c’est-à-dire faire de l’Europe un tremplin de puissance pour la France. On s’est très vite aperçu, à partir des années 1990, que cette ambition de dominer l’Europe était illusoire. Les gouvernements se sont alors nourris de l’espoir que l’« avantage compétitif » de la France au sein de l’Europe reposerait sur le militaire. Puisque la militarisation de l’UE était inévitable, les dirigeants français vivaient dans la croyance que leur pays serait leader dans ce domaine. Or, la France connaissait déjà un recul géopolitique en Afrique, au Liban et au Moyen-Orient mais la guerre en Ukraine a définitivement mis fin à cette illusion que la France pourrait jouer le rôle du régent de la défense européenne. En effet, si l’industrie française s’est construite autour du militaire, cette stratégie a toutefois fini par avoir des effets désagrégateurs sur l’ensemble de l’industrie civile, ce qui n’est pas du tout le cas de l’Allemagne, comme je l’ai documenté depuis longtemps3.

Quand l’Allemagne décide d’engager un plan de 1 000 milliards de dollars, elle le fait parce qu’elle dispose de formidables excédents commerciaux mais aussi d’excédents budgétaires. Aujourd’hui, en France, on s’apprête à augmenter les dépenses militaires qui, en 2025, sont à peu près de 50 milliards d’euros, et les faire passer à 70 milliards, voire à 90 milliards, comme affirmé par le ministre de la Défense Lecornu. Il est donc évident qu’il va falloir prendre cet argent sur les dépenses sociales, ce qui veut dire concrètement augmenter l’exploitation du salariat. En France, plus qu’ailleurs, le recul économique pose aujourd’hui la question du beurre ou des canons, c’est-à-dire que soit vous choisissez les canons, soit vous choisissez « le beurre » et donc le maintien des droits sociaux. Il est donc très important d’étudier, dans les dynamiques des années à venir, la façon dont la divergence de trajectoire entre l’Allemagne et la France va augmenter car, si les deux pays militarisent, ils le font dans des contextes économiques, internationaux et dans le cadre de rapports politiques internes très différents.

Dans notre courant, suite au chaos provoqué par la réélection de Donald Trump, on parle d’un pacte entre les États-Unis et la Russie, comment vous positionnez-vous là-dessus ?

Personne ne peut prévoir l’avenir mais je crois que certains ont pris un peu rapidement l’accord sur le dépeçage de l’Ukraine entre Trump et Poutine pour un « revirement stratégique ». Leur convergence idéologique ne doit pas conduire à imaginer une sorte de pacte structurel entre Trump et Poutine. Ceci est d’ailleurs démenti par les dirigeants américains eux-mêmes. Marco Rubio, le secrétaire d’État, s’est exprimé en ce sens lors d’une conférence sur le soutien à l’Ukraine qui s’est tenue à Bruxelles il y a quelques mois. Il n’y a ni abandon définitif des Européens par les Etats-Unis, ni une entente stratégique durable entre Poutine et Trump. Rubio confirme que ce qu’ils veulent, c’est faire en sorte que les États-Unis s’occupent de la Chine et que l’Europe s’occupe de la Russie. La ligne directrice est l’Amérique d’abord, c’est la volonté de faire la peau à la Chine.

Si les Européens ne veulent pas rester de leur côté, ils vont tenter de les casser mais si les Européens, pour des raisons diverses, arrivent à travailler avec Trump, la configuration pourrait encore changer. Il faudra aussi observer la réaction de la Russie par rapport à l’agression dont la Chine est victime sur le plan commercial depuis le 1er avril 2025. En somme, l’accord Poutine-Trump, visant avant tout à déposséder l’Ukraine, n’engage pas l’avenir des relations entre les deux impérialismes sur un chemin de paix permanente.

En France, nous connaissons le problème d’un régime fort, celui de la 5e République. On parle souvent à ce propos d’« État autoritaire » ou d’« autoritarisme ». En tout cas, il y a une sorte de radicalisation des bourgeoisies permettant, dans l’actuelle situation de crise, de poursuivre et aggraver les politiques d’austérité budgétaire. Nous commençons à vivre les premiers mouvements sociaux comme Hands Off aux États-Unis ou encore les mobilisations étudiantes en Europe mais cela reste pour l’instant insuffisant. Voyez-vous des formes de résistance possibles ?

Je pense qu’il faut tirer un bilan difficile et douloureux du positionnement des courants radicaux sur la question du militarisme. Ce n’est pas du tout pour faire une critique négative mais les courants radicaux ont sous-estimé le fait que le capitalisme n’est pas simplement un régime économique fondé, comme on l’a dit de façon maladroite, sur le néolibéralisme, mais c’est aussi un régime de domination sociale qui a besoin d’un État et d’une force armée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le fait d’avoir négligé cette dimension au profit d’une vision centrée sur la mondialisation néolibérale et la victoire du marché, a empêché de voir qu’il y avait en même temps les guerres pour les ressources, qui déchirent principalement les pays africains et qui étaient complètement intégrées dans les chaînes de production des grands groupes mondiaux. Cette vision a également conduit à négliger les rivalités persistantes entre les pays impérialistes. La militarisation a d’ailleurs très vite recommencé après la chute du mur de Berlin.

Dès la fin des années 1990, tous les budgets des pays développés, de la Russie et de la Chine, sont repartis à la hausse. Aujourd’hui, on paye encore cette illusion que l’idéologie dominante a réussi à insuffler, même dans la tête des penseurs critiques, que finalement c’était la victoire du marché. Dans mes articles, j’ai essayé d’expliquer qu’à la fin des années 1990, la victoire du capital financier était fortement liée aux groupes de l’armement et à leurs valeurs boursières, devenues extrêmement rentables. Il faut savoir qu’aux États-Unis, depuis des dizaines d’années, le rendement boursier des valeurs de l’armement pour les actionnaires a été supérieur à la rentabilité de l’indice S&P, c’est-à-dire l’indice qui regroupe les 500 premières valeurs étatsuniennes. Cette idée que les « marchés » vont de pair avec la guerre était minoritaire dans les cercles critiques. Même cette penseuse souvent pertinente qu’est Ellen Meiksins Wood écrit en 2003 que « l’impérialisme capitaliste est presque devenu entièrèment une question de domination économique »4.

Dans ces milieux, les guerres étaient vues comme une sorte d’excroissance passagère ou, en tout cas, partielle, d’un processus beaucoup plus large qui était l’expansion du capital. J’ai essayé d’expliquer, aussi bien dans La mondialisation armée en 2001 qu’ailleurs, que les deux se tenaient étroitement et qu’on pouvait d’autant moins les séparer que le capital est de plus en plus confronté à ses propres limites qui sont des limites à la fois économiques et environnementales. En un mot, le capital en tant que rapport social demeure politiquement construit et territorialement fragmenté. Cela m’a conduit à penser que le militarisme était devenu, et on le voit bien avec Trump aujourd’hui, un mode d’existence même du capitalisme. Il faut mesurer à quel point l’enracinement des systèmes militaro-industriels (SMI), essentiellement celui des États-Unis mais aussi de quelques autres pays dont la France, s’est renforcé depuis les années 1950 au rythme de la crise de l’accumulation et de ses difficultés, au rythme des rivalités géopolitiques des années 2000 au point que ces SMI représentent aujourd’hui des noyaux totalitaires de notre société. Le fait que les systèmes militaro-industriels se situent à l’interface entre l’économie et la politique semble une aberration par rapport à toute une doxa marxiste qui part de l’idée qu’il y a une séparation stricte entre infrastructure et superstructure, ce qui a eu l’effet désastreux de marginaliser la politique. Quand vous lisez Hannah Arendt ou d’autres comme Franz Neumann, le juriste marxiste qui avait écrit Béhémoth5 et qui parlait de capitalisme monopoliste totalitaire, vous voyez que l’une des caractéristiques du totalitarisme c’est précisément de faire disparaître la frontière entre l’économie et le politique. Tout en n’étant pas un politiste, c’est ce que j’ai compris de cette notion de « totalitarisme » que je n’aime pas beaucoup mais qui, comme le dit Enzo Traverso, est à la fois une mauvaise définition et une définition utile car elle nous permet de discuter.

Je pense qu’aujourd’hui, avec notamment la place que prend l’intelligence artificielle dans les systèmes d’armement, son rôle dans le contrôle des citoyens et les conséquences sur le salariat, nous pouvons parler d’une régénération des systèmes militaro-industriels et d’un noyau totalitaire qui se forme et qui aspire à être beaucoup plus qu’un simple pourvoyeur d’armes. Avec l’intelligence artificielle, on efface les frontières entre le fichage civil et le fichage militaire, entre les objectifs militaires et les objectifs civils, comme le confirme le génocide en Palestine. La détérioration et l’impasse du capital, en raison des limites imposées par la nature et par son propre mode de reproduction des richesses, nous imposent de regarder les systèmes militaro-industriels autrement que simplement comme des instruments d’accumulation. Ils constituent de fait des institutions qui ont vocation à se diffuser dans la société sous des formes à la fois sécuritaires et civiles qui peuvent être tout autant dangereuses.

On parle désormais de techno-fascisme, illustré par cette alliance entre Trump et Musk aux États-Unis et donc cette imbrication très forte entre le capitalisme de plateforme et des Big Tech et les gouvernements réactionnaires. Les patrons du capitalisme numérique se sont déplacés du camp démocrate vers le camp républicain. Ces complexes militaro-industriels se transforment et j’ai l’impression qu’ils sont de plus en plus difficiles à critiquer précisément car ils sont noyés dans un discours autour des transformations technologiques, de l’innovation, où les pratiques de communication sont fortement liées aux logiques de surveillance des citoyens, d’exploitation des données et du travail de l’usager. Ces phénomènes ont été bien illustrés par le travail de Cédric Durand ou d’Antonio Casilli. Quels sont selon vous les liens avec l’industrie militaire ?

L’hypothèse que je fais est la suivante : après la Seconde Guerre mondiale, ce n’est pas la guerre qui a relancé l’économie capitaliste. Elle a certes détruit une masse formidable de forces productives, dont le prolétariat fait partie, mais c’est un mode d’accumulation intensive – comme on dit dans le langage de Marx – et les gains de productivité ont permis au capitalisme de sortir momentanément de son impasse. Les gains de productivité sont principalement fondés sur la substitution du capital au travail, donc sur un rôle croissant du « système des machines » comme dit Marx dans Le Capital, en termes actuels on dirait sur la technologie.

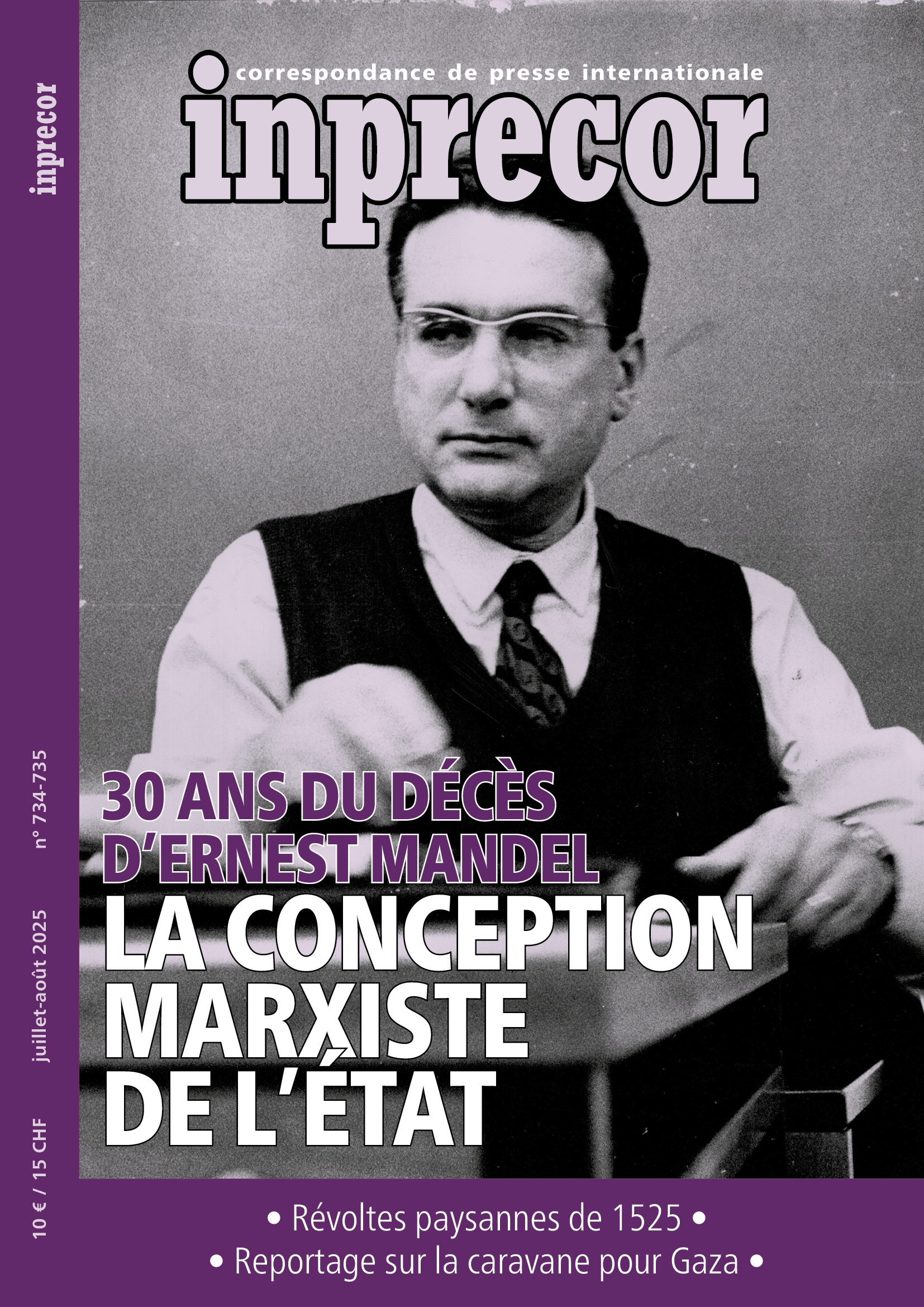

Mandel avait amorcé cette analyse pour caractériser le dernier âge du capitalisme. Son hypothèse pourrait être actualisée et enrichie, à condition de mesurer à quel point, après la Seconde Guerre mondiale, la technologie est devenue, de façon de plus en plus imbriquée, à la fois une arme de pouvoir militaire et une arme de compétitivité économique. Après la Seconde Guerre mondiale, pour l’essentiel c’est bien l’arme de compétitivité économique qui a dominé. Je ne sous-estime évidemment pas l’empreinte du militarisme américain dans sa société mais disons que, dans l’immédiat après-guerre, c’est la volonté d’augmenter la plus-value produite par les salariés afin de remettre sur ses rails l’accumulation du capital qui a prévalu. L’imbrication entre les deux dimensions de la technologie – arme de destruction et vecteur de « compétitivité » – est devenue plus intense depuis les années 2000. Une illustration en est fournie par la notion de sécurité nationale, lancée par toutes les grandes puissances. Elle combine ces deux dimensions de la technologie et diminue l’écart entre guerre commerciale et guerre armée.

Il y a tout un débat chez les économistes et les marxistes autour de la façon de qualifier l’intelligence artificielle comme étant une quatrième révolution industrielle qui ferait suite à celle de la machine à vapeur, de l’électricité et du pétrole à la fin du 19e siècle, puis de l’informatique et de l’électronique. Très développée, cette thèse donne l’espoir pour les défenseurs du capitalisme, ou la crainte pour ses critiques, d’une nouvelle phase d’expansion longue. En tant qu’économiste industriel et de l’innovation, je pense que l’idée que l’intelligence artificielle prolongerait les trois précédents cycles et en ouvrirait un quatrième, que les historiens appellent un « cycle expansif », est une pure illusion. En effet, cette analyse ne prend pas en compte les différences qualitatives de l’environnement politico-économique dans lequel l’IA se développe par rapport aux précédentes innovations.

L’IA s’est développée dans un contexte marqué par des fortes rivalités inter-impérialistes. L’examen des publications scientifiques en intelligence artificielle publiées dans le monde montre l’émergence de nombreux pays. En 2024, la France n’arrive d’ailleurs qu’au onzième rang et pas très loin derrière on trouve l’Iran, l’Arabie saoudite, la Turquie. Ce n’est pas comme ça que les autres révolutions technologiques ont eu lieu. Il s’est produit un phénomène de diffusion beaucoup plus lent. L’idée du développement inégal et combiné retrouve donc ici toute sa validité car l’intelligence artificielle s’est d’emblée construite dans un environnement économiquement concurrentiel et rival militairement.

Cet aspect en fait une menace qui la rend unique par rapport aux technologies du passé. En effet, de par sa polysémie et sa capacité à pénétrer dans tous les domaines, elle nous menace d’un triple point de vue : en tant que salarié·es, comme cela a effectivement été montré par Antonio Casilli et d’autres, en tant que citoyens, victimes des contrôles répressifs et du fichage, et en tant que civil·es, car elle permet de décupler les cibles d’une attaque militaire. L’armée israélienne elle-même s’est félicitée des résultats de l’intelligence artificielle qui a permis en quelques semaines, dit-elle, de faire ce qu’il aurait fallu constituer pendant des années : le fichage de 30 000 « militants du Hamas », soit l’équivalent de plus d’un million de personnes en France.

Il faut comprendre que la technologie n’est jamais neutre et que cette dimension transversale, salariale, civile et citoyenne, est incorporée par le système militaro-industriel. En intégrant les Big Tech (les Gafam), celui-ci peut non seulement détruire de façon extrêmement efficace des cibles, même si on provoque en même temps des victimes collatérales, mais il peut aussi étendre la sphère du contrôle social de la société.

En 1858, Marx écrit à Engels que le capitalisme est en train d’achever sa deuxième conquête du monde après celle du 16e siècle, grâce à la colonisation de la Californie, de l’Australie et à l’ouverture du marché chinois et japonais et il ajoute « puisque la terre est ronde, ce processus semble achevé ». Rosa Luxemburg ajoute que le marché intérieur et le marché extérieur sont des notions non pas de géographie mais d’économie sociale. Aujourd’hui, on peut constater la clairvoyance de phrases fulgurantes de Marx sur le besoin compulsif du capital « de faire argent de la conservation et du développement de la vie »6. Le capital, après avoir conquis les territoiresphysiques, s’attaque désormais aux territoires intangibles. Cela s’est produit dans les années 1990 avec le contrôle et la privatisation des processus de reproduction du vivant dans les semences, le séquençage génétique, etc. Aujourd’hui, le capitalisme contrôle ce que des courants féministes critiques appellent la reproduction sociale, c’est-à-dire les conditions mêmes d’existence de nos vies, grâce aux données que les Gafam sont capables de collecter sur notre dos ou sur notre PC. J’appelle ça un phénomène d’involution car le capitalisme n’est plus en évolution expansive vers l’extérieur, c’est comme s’il se repliait en quelque sorte sur sa principale victime qui est l’individu. Au final, l’insertion de l’intelligence artificielle dans les systèmes militaro-industriels va au-delà de la simple addition d’un outil technologique supplémentaire pour rendre les armes plus précises, ça a une portée beaucoup plus large qui impacte à la fois le travail, la citoyenneté et les formes de contrôle militaire et social.

Le 2 avril 2025

- 1

Claude Serfati, « La militarisation de l’Union européenne accélère », Les possibles, 13 mai 2024.

- 2

La parité de pouvoir d’achat (PPP) est un taux de conversion monétaire qui exprime le rapport entre la quantité d’unités monétaires nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même « panier » de biens et de services.

- 3

Pour un examen récent, voir le chapitre « Production d’armes et catastrophe industrielle » dans L’État radicalisé. La France à l’ère de la mondialisation armée, La Fabrique, 2022.

- 4

« Capitalist imperialism has become almost entirely a matter of economic domination », Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, Verso, Londres, 2003, p.153.

- 5

Franz Neumann, Behemoth. The Structure and Practice of National-Socialism 1933-1944, Oxford University Press, New York 1942.

- 6

K. Marx, Le Capital, Livre III « Le procès d’ensemble de la production capitaliste », « § 6 : La transformation d’une partie du profit en rente foncière ».