Cet article de Michael Roberts a été rédigé avant la volte-face de Trump et la suspension pour 90 jours des droits de douanes prévus, à l’exception de ceux appliqués à la Chine en dehors des smartphone et biens informatiques. Il explique cependant en quoi les tentative de Trump ne peuvent provoquer qu’une accélération de la crise économique, y compris aux États-Unis.

Ce n’est pas un poisson d’avril, mais c’est tout comme. En effet, le président américain Donald Trump a annoncé le 2 avril une nouvelle salve de droits de douane sur les importations aux États-Unis, dans le cadre de ce qu’il appelle le « Jour de la libération » et que le Wall Street Journal, porte-parole des grandes entreprises et de la finance aux États-Unis, a qualifié de « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire »1.

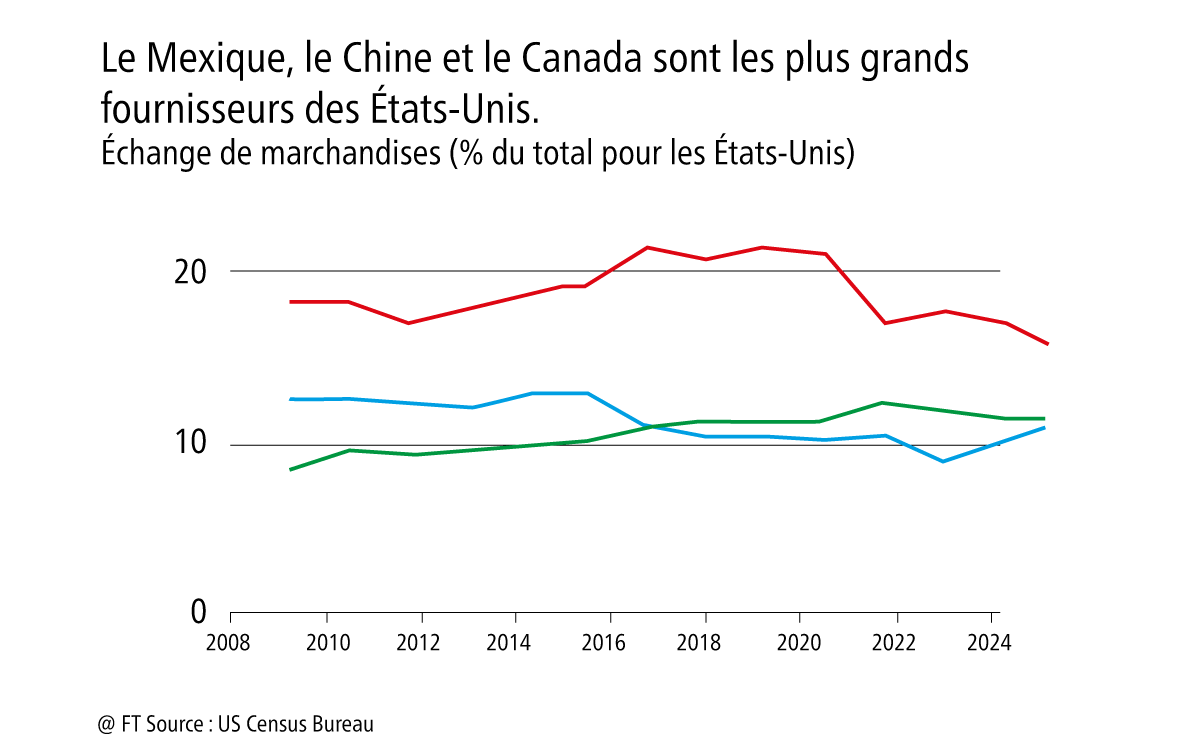

À cette occasion, Trump met en place des « droits de douane réciproques »2, c’est-à-dire qu’il augmente les droits de douane sur les importations en provenance de pays qui appliquent des droits de douane plus élevés sur les exportations américaines. Ces hausses sont censées contrer ce qu’il considère comme des taxes, des subventions et des réglementations injustes appliquées par d’autres pays aux exportations américaines. Parallèlement, la Maison Blanche envisage toute une série de prélèvements sur certains secteurs et remet en vigueur les droits de douane, précédemment reportés, de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises désigné la taxe sur la valeur ajoutée de l’Union européenne (UE) comme un exemple de pratique commerciale déloyale. Les taxes sur les services numériques sont également attaquées par les responsables de Trump qui affirment qu’elles sont discriminatoires envers les entreprises américaines. Soit dit en passant, la TVA n’est pas un droit de douane déloyal car elle ne s’applique pas au commerce international et constitue uniquement une taxe intérieure. Les États-Unis sont l’un des rares pays à ne pas appliquer de TVA fédérale, mais à recourir à diverses taxes de vente fédérales et étatiques.

Trump affirme que ses dernières mesures vont « libérer » l’industrie américaine en augmentant le coût d’importation des marchandises étrangères pour les entreprises et les ménages américains et ainsi réduire la demande extérieure et l’énorme déficit commercial que les États-Unis affichent actuellement avec le reste du monde. Il veut réduire ce déficit et forcer les entreprises étrangères à investir et à produire aux États-Unis plutôt que d’y exporter.

Cela fonctionnera-t-il ? Non et pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il y aura des représailles de la part des autres partenaires commerciaux des EU. L’Union européenne (UE) a déclaré qu’elle contrerait les droits de douane étasuniens sur l’acier et l’aluminium par ses propres droits de douane, qui affecteront jusqu’à 28 milliards de dollars de marchandises étasuniennes diverses. La Chine a également imposé des droits de douane sur 22 milliards de dollars d’exportations agricoles, ciblant la base rurale de Trump avec de nouveaux droits de douane de 10 % sur le soja, le porc, le bœuf et les fruits de mer. Le Canada a déjà appliqué des droits de douane sur environ 21 milliards de dollars de marchandises étasuniennes allant de l’alcool au beurre de cacahuète et environ 21 milliards de dollars sur l’acier et l’aluminium, entre autres.

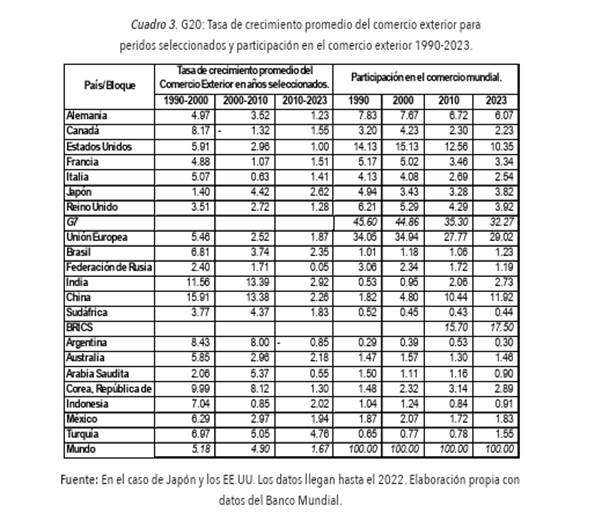

Deuxièmement, les importations et exportations étasuniennes ne sont plus le moteur du commerce mondial. La part du commerce étasunien dans le commerce mondial n’est pas négligeable, puisqu’elle s’élève actuellement à 10,35 %. Mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 14 % enregistrés en 1990. En comparaison, la part de l’UE dans le commerce mondial est de 29 % (contre 34 % en 1990), tandis que les BRICS3 représentent désormais une part de 17,5 %, la Chine arrivant en tête avec près de 12 %, contre seulement 1,8 % en 1990.

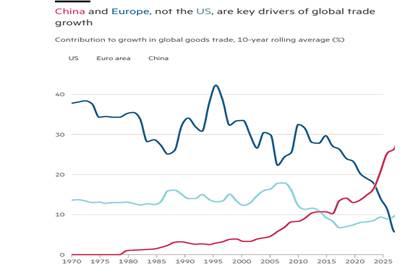

Cela signifie que les pays pourraient compenser toute réduction de leurs exportations vers les États-Unis. Au XXIesiècle, le commerce américain ne contribue plus autant à la croissance du commerce mondial, la Chine ayant pris une avance décisive.

Simon Evenett, professeur à l’IMD Business School, estime que, même si les États-Unis coupaient toutes les importations de marchandises, 70 de leurs partenaires commerciaux compenseraient intégralement leurs ventes perdues aux États-Unis en un an, et 115 le feraient en cinq ans, en supposant qu’ils maintiennent le taux de croissance actuels de leurs exportations vers d’autres marchés. Selon la Stern School of Business de l’Université de New York, la mise en œuvre complète de ces droits de douane et les représailles d’autres pays contre les États-Unis pourraient réduire les volumes du commerce mondial de marchandises jusqu’à 10 % par rapport à la croissance de référence à long terme. Mais même ce scénario pessimiste implique encore une augmentation d’environ 5 % du commerce mondial de marchandises en 2029 par rapport à 2024.

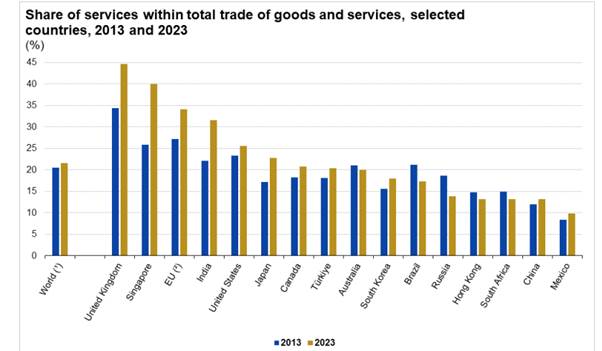

L’un des facteurs qui contribue à la croissance continue du commerce mondial est l’augmentation du commerce des services. Le commerce mondial a atteint un record de 33 000 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 3,7 % (1 200 milliards de dollars), selon la dernière mise à jour du commerce mondial de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement). Les services ont été le moteur de la croissance, avec une hausse de 9 % sur l’année et une augmentation de 700 milliards de dollars, soit près de 60 % de la croissance totale du commerce mondial. Le commerce des marchandises a augmenté de 2 %, contribuant à hauteur de 500 milliards de dollars. Aucune des mesures de Trump ne s’applique aux services. En effet, les États-Unis sont le pays qui ont enregistré le plus important excédent commercial pour le commerce des services – quelque 257,5 milliards d’euros en 2023 – tandis que le Royaume-Uni a enregistré le deuxième excédent le plus important (176,0 milliards d’euros), suivi par l’UE (163,9 milliards d’euros) et l’Inde (147,2 milliards d’euros).

Cependant, le problème c’est que le commerce des services ne représente encore que 20 % du commerce mondial total. De plus, la croissance du commerce mondial a chuté depuis la fin de la Grande Récession, bien avant les mesures tarifaires de Trump introduites lors de son premier mandat en 2016, poursuivies sous Biden à partir de 2020, et maintenant à nouveau par Trump avec sa “déclaration d’indépendance économique”. La mondialisation est terminée et avec elle la possibilité de surmonter les crises économiques nationales grâce aux exportations et aux flux de capitaux vers l’étranger.

Et c’est la raison principale de l’échec probable des mesures tarifaires de Trump pour relancer l’économie américaine et« rendre sa grandeur à l’Amérique » : elles ne font rien pour résoudre la stagnation rampante de l’économie étasunienne, au contraire, elles l’aggravent.

Trump justifie ses droits de douane par le fait que les importations étrangères bon marché ont provoqué la désindustrialisation des États-Unis. C’est pour cette raison que certains économistes keynésiens comme Michael Pettis ont soutenu les mesures de Trump. Pettis écrit que « les déficits massifs de long terme des EU témoignent d’un pays qui n’a pas réussi à protéger ses propres intérêts ». Les prêts étrangers aux États-Unis « forcent des ajustements dans l’économie américaine qui se traduisent par une baisse de l’épargne étasunienne, principalement par une combinaison de chômage plus élevé, d’endettement des ménages plus important, de bulles spéculatives et d’un déficit budgétaire plus élevé, tout en détruisant l’industrie ».

Mais Pettis raisonne à l’envers. Si les États-Unis connaissent d’énormes déficits commerciaux, c’est parce que leur industrie ne peut pas rivaliser avec celle des autres grands pays, en particulier la Chine. L’industrie manufacturière américaine n’a connu aucune croissance significative de sa productivité depuis 17 ans. Il est donc de plus en plus difficile pour les États-Unis d’être compétitifs dans des secteurs clés. L’industrie chinoise est désormais la force dominante dans la production mondiale et le commerce international. Sa production dépasse celle des neuf autres plus grands producteurs réunis. Si les États-Unis importent des produits chinois c’est parce qu’ils sont moins chers et d’une qualité croissante…

Maurice Obstfeld (Institut Peterson pour l’économie internationale) réfute l’argument de Pettis selon lequel les États-Unis auraient été « contraints » d’importer davantage en raison de pratiques mercantilistes des pays étrangers. C’est le premier mythe propagé par Trump et Pettis. « Le deuxième est que le statut du dollar en tant que première monnaie de réserve internationale oblige les États-Unis à enregistrer des déficits commerciaux pour fournir des dollars aux détenteurs étrangers. Le troisième est que les déficits américains sont entièrement causés par les entrées de capitaux étrangers, qui reflètent une demande plus générale d’actifs que les EU n’ont d’autre choix que de satisfaire en consommant plus qu’ils ne produisent. »

À rebours de ces arguments, Obstfeld soutient plutôt que c’est la situation intérieure de l’économie étasunienne qui a conduit aux déficits commerciaux. Les consommateurs, les entreprises et le gouvernement étasuniens ont acheté plus qu’ils n’ont vendu à l’étranger et ont payé en attirant des capitaux étrangers (prêts, ventes d’obligations et IDE entrants). Cela n’est pas dû à une « épargne excessive » de la part de pays comme la Chine et l’Allemagne, mais à un « manque d’investissement » dans les moyens de production aux États-Unis (et dans d’autres pays déficitaires comme le Royaume-Uni). Comme l’écrit Obstfeld : « Nous assistons principalement à un effondrement des investissements. Et cet effondrement est dû à une augmentation de la consommation et des investissements immobiliers aux États-Unis, en grande partie sous l’effet de la bulle immobilière. » Compte tenu de ces raisons sous-jacentes au déficit commercial américain, « les droits de douane n’amélioreront pas la balance commerciale des EU ni, par conséquent, ne créeront nécessairement des emplois dans le secteur manufacturier”. Au contraire, « ils augmenteront les prix pour les consommateurs et pénaliseront les entreprises exportatrices, qui sont celles qui sont particulièrement dynamiques et productives. »

Comme je l’ai déjà expliqué, les États-Unis affichent un énorme déficit commercial de marchandises avec la Chine car ils importent de très nombreux produits chinois à des prix compétitifs. Cela n’a pas posé de problème au capitalisme américain jusqu’aux années 2000, car le capital américain a bénéficié d’un transfert net de survaleur/plus-value de la Chine, quand bien même les États-Unis affichaient un déficit commercial. Cependant, alors que le « déficit technologique » de la Chine avec les États-Unis a commencé à se réduire au XXIe siècle, ces gains ont commencé à disparaître. Là réside la raison géoéconomique du déclenchement de la guerre commerciale et technologique contre la Chine.

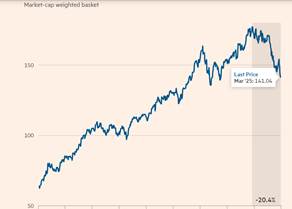

Les droits de douane de Trump vont, bien plus probablement, augmenter le risque d’une nouvelle hausse de l’inflation intérieure et d’une entrée en récession que représenter une libération pour l’économie étasunienne. Même avant l’annonce des nouveaux droits de douane, il y avait des signaux clairs du ralentissement notable de l’économie étasunienne. Les investisseurs financiers tire déjà le bilan de la « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire » de Trump en vendant leurs actions. Le cours des actions des anciens « Sept Magnifiques » étasuniens sont à la baisse, en l’occurrence leur valeur a perdu plus de 20 % depuis Noël.

Les prévisionnistes économiques révisent déjà à la baisse leurs estimations de croissance pour l’économie étasunienne cette année. Goldman Sachs a relevé la probabilité d’une récession de 20 % à 35 % et s’attend désormais à ce que la croissance du PIB réel n’atteigne que 1 % cette année. Les prévisions économiques de la Banque centrale (modèle GDPNow de l’Atlanta Fed) pour le premier trimestre de cette année (qui vient de s’achever) prévoient une contraction de 1,4 % en comparaison avec la même période de 2024. Et les droits de douane de Trump ne sont pas encore promulgués…

Les droits de douane n’ont jamais été un outil de politique économique efficace capable de stimuler une économie nationale. Dans les années 1930, la tentative des États-Unis de « protéger » leur base industrielle avec les droits de douane Smoot-Hawley4 n’a fait que conduire à une nouvelle contraction de leur production dans le cadre de la Grande Dépression qui a frappé l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon. La Grande Dépression des années 1930 n’a, certes, pas été causée par la guerre commerciale protectionniste que les États-Unis ont provoquée en 1930, mais les droits de douane ont alors renforcé la récession mondiale, car entraînant un « chacun pour soi ». Entre 1929 et 1934, le commerce mondial a chuté d’environ 66 % alors que les pays du monde entier mettaient en œuvre des mesures commerciales de rétorsion.

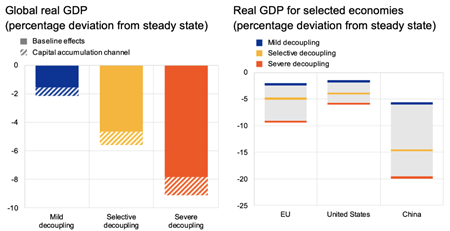

De plus en plus d’études affirment qu’une guerre commerciale entre pays ne fera que réduire la croissance mondiale, tout en faisant grimper l’inflation. Les plus récentes estiment qu’avec un « découplage sélectif » entre un bloc occidental (centré sur les États-Unis) et un bloc oriental (centré sur la Chine) limité à des produits stratégiques, les pertes de PIB mondial par rapport à la croissance tendancielle actuelle pourraient avoisiner les 6 %. Dans un scénario plus grave, affectant tous les produits échangés entre les blocs (« découplage complet »), les pertes pourraient grimper jusqu’à 9 %. Selon le scénario envisagé, les pertes de PIB pourraient varier de 2 % à 6 % pour les États-Unis et de 2,4 % à 9,5 % pour l’UE, tandis que la Chine serait confrontée à des pertes beaucoup plus importantes.

Rien à voir avec une « libération » donc.

Le 2 avril 2025, publié sur le blog de l’auteur, The Next Recession et traduit par William Daunora.

- 1Wall Street Journal, 31 janvier 2025. https://www.wsj.com/opinion/donald-trump-tariffs-25-percent-mexico-canada-trade-economy-84476fb2

- 2Dans le cadre des négociations internationales, les droits de douanes négociés ne sont pas égaux entre deux pays, pour différentes raisons. De ce fait, de nombreux partenaires commerciaux des Etats-Unis appliquent des droits de douanes supérieurs aux produits en provenance des EU que les droits que les EU appliquent aux produits de ces mêmes pays. Les droits de douane « réciproques » consistent à revenir sur ces droits de douanes “différenciés” en appliquant aux produits entrants aux États-Unis depuis un pays le même niveau de taxation que celui appliqué par ledit pays sur les produits étasuniens entrant sur son territoire. Ndt

- 3Les BRICS+ sont un groupe de dix pays qui se réunissent en sommets annuels : le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et l'Éthiopie, ayant pour but de rivaliser avec le Groupe des sept (le G7). Initialement, BRIC désignait le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine.

- 4La loi Hawley-Smoot (en anglais Hawley-Smoot Tariff ou Smoot-Hawley Tariff Act) fut promulguée aux États-Unis le 17 juin 1930 par le président Herbert Hoover (1929-1933) malgré les recommandations de centaines d’économistes. Elle a augmenté les droits de douane déjà existants à l’époque en les portant à 59% pour 20 000 types de biens. Ndt