Comparé au sommet atteint par le cycle économique en 2006, le produit intérieur brut s'était contracté au dernier trimestre 2008 de 1,7 % aux États-Unis et de 1,9 % dans la zone euro. Selon les estimations de la Réserve Fédérale des États-Unis en 2009 le PIB états-unien se contracterait de 1,9 % à 2,7 % de plus, et dans la zone euro il baisserait encore plus fortement, de 2,2 % à 3,2 %. C'est dire la gravité avec laquelle la crise capitaliste mondiale touche le cœur de l'Union européenne. Pourtant, les réactions face à la crise des administrations sont assez différentes entre les États-Unis et l'Union européenne : l'intervention du plan Obama dépasserait les 5 % du PIB états-unien en 2009, alors qu'il n'y a pas de réel plan anticrise à l'échelle européenne, que les plans nationaux sont bien moins importants et, de plus, partiellement divergents. Comment expliques-tu cette différence ?

François Sabado : Je crois que le premier point à souligner, au moment où sont discutés ici ou là des scénarios de sortie de crise, c'est que l'on s'y enfonce. Les chiffres que tu viens de mentionner indiquent une crise économique qui s'approfondit tant aux États-Unis qu'en Europe où elle a sa singularité et ses caractéristiques propres, mais je pense que l'on a tendance à surestimer les effets des plans Obama sur la crise économique aux États-Unis. Selon le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, le plan Obama, qui dépasse 5 % du PIB de 2009, ne réussira guère qu'à réduire de moitié l'ampleur probable de la récession. Il faut donc mettre en rapport ce plan avec la profondeur de la crise aux États-Unis : il va la contenir mais non renverser la tendance.

Les plans de relance européens sont pour le moins sous-dimensionnés : cela fait 1,3 % du PIB en Grande-Bretagne, 1 % en France, 0,8 % en Allemagne, 0,1 % en Italie. Les 400 milliards revendiqués pour un pseudo-plan européen mêlent allègrement de nouveaux investissements, des avances sur des projets déjà décidés, quand ce ne sont pas certaines dépenses déjà inscrites dans les budgets nationaux. Quand on parle des nouvelles dépenses qui s'élèveraient à 200 milliards d'euros — 1, 5 % du PIB européen —, dont 30 milliards d'euros issus de financements communautaires, les 170 milliards restants relevant des budgets nationaux, on voit bien les limites : la relance européenne n'est qu'un habillage communautaire de plans nationaux disparates que chaque État avait déjà plus ou moins décidés. La crise met ainsi en valeur un élément, c'est que la gestion économique en Europe est devenue, durant la crise, plus nationale qu'elle n'était avant son déclenchement et c'est d'ailleurs logique, car les instruments d'intervention sont essentiellement nationaux.

La singularité européenne de la crise réside dans le fait que la nature de l'Union européenne et ses structures ne font que l'aggraver. L'absence conjuguée d'intégration économique et de démocratie dans la construction européenne limite l'initiative politique. Le dogme de la " concurrence libre et non faussée » rend même plus inquiétante cette situation. Les dispositifs mis en œuvre depuis la fin des années 80 par les traités de Maastricht, d'Amsterdam, de Lisbonne sont submergés. Les critères du Pacte de stabilité ont explosé. Les déficits budgétaires dépassent les fatidiques 3 %. La dette publique s'envole. Le marché unique connaît des tensions protectionnistes. Les plans de soutien à l'industrie national, comme le plan " automobile » français, prennent le pas sur la coordination d'une politique industrielle. Areva scelle des accords avec l'agence nucléaire russe et délaisse un projet européen avec l'autre groupe nucléaire allemand, Siemens. L'euro tient… mais les tensions monétaires s'accumulent. Le système financier du Royaume-Uni est touché en plein cœur. Les pays baltes sont dans le rouge. L'Allemagne elle-même a peiné en décembre dernier pour boucler un emprunt auprès des banques. Les besoins de capitaux sont considérables. La Grèce, l'Irlande, l'Ukraine, l'Espagne risquent la banqueroute. Des plans de sauvetage sont échafaudés pour le cas où la crise viendrait à s'aggraver. C'est là que le FMI, appelé à la rescousse, a un rôle à jouer dans cette situation. Bref la gestion de la crise s'ajoute à la crise parce que, à la différence de la constitution des États-nations au XVIIIe et XIXe siècles, qui résultait du développement du marché capitaliste et de formidables aspirations démocratiques contenues, voire brisées par la bourgeoisie naissante, l'Union européenne ne s'est appuyée ni sur un capitalisme européen ni sur un élan démocratique, bien au contraire. Il n'y eut pas de capital européen en tant que tel. La globalisation capitaliste est passée par là, fusionnant les principales entreprises européennes avec des multinationales internationales, souvent dominées par des capitaux nord-américains ou ceux de pays émergents. Les classes dominantes se sont emparées du marché unique pour conquérir de nouvelles parts de marché dans le monde globalisé plutôt que de construire une Europe économiquement, socialement, et politiquement intégrée.

Les différents pays de l'UE ne sont pas pour le moment atteints par la crise de la même manière et au même rythme : en Irlande et dans l'État espagnol les faillites ont doublé en 2008 par rapport à l'année précédente alors que dans l'ensemble du continent leur accroissement moyen était de 11 % ; au Royaume-Uni, en Espagne et en Irlande le taux d'endettement des ménages et la crise immobilière sont comparables à ceux des États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France ou en Italie ; les économies hongroise et lettonne ont pour le moment évité la faillite, seulement grâce à l'intervention du FMI, et les gouvernements de Riga et de Budapest sont tombés à la suite des mobilisations contre les plans d'ajustement imposés par le FMI et l'Union européenne… Penses-tu que ces différences vont s'accentuer ou bien que l'aggravation de la crise conduira à une égalisation continentale de ses effets ?

François Sabado : Je pense que la crise va plutôt accentuer les différences. On voit que la structure de l'économie en Europe, en tout cas avec l'élargissement maintenant, est hétérogène et que ce qui décide de la politique aujourd'hui c'est la défense des intérêts propres des classes dominantes, des classes capitalistes de chaque pays d'Europe dans le marché mondial et dans la division internationale du travail. L'économie allemande par exemple essaye d'y préserver sa place particulière, sur le plan de tout ce qui est biens d'équipement, en subissant la contraction du commerce mondial aujourd'hui et en subissant sa plus forte dépendance des exportations, mais si l'économie allemande tient c'est évident que ce sera d'autant de points d'appui pour répartir et pour défendre sa place particulière à l'échelle internationale. D'un autre côté, des pays comme l'Autriche — qui est très exposée du fait de ses investissements et surtout des crédits accordés aux pays de l'Europe centrale —, ou l'Espagne, qui est spécialement engagée dans l'endettement des pays d'Amérique latine n'ont pas les mêmes intérêts du fait de leur positionnement différent sur la marché mondial. Donc la crise va avoir tendance à provoquer des réactions divergentes et d'aggraver ainsi les particularités de chaque État. La coordination est la faiblesse structurelle même de l'économie européenne. Les politiques sont des politiques nationales, les interventions face à la crise sont nationales, il n'y a pas de coordination, que ce soit bancaire, industrielle ou sociale à l'échelle européenne.

L'existence de la monnaie commune a, semble-t-il, protégé dans un premier temps les petites économies avec un secteur bancaire très important et largement atteint par la crise — la Belgique, le Luxembourg ou l'Irlande — d'un effondrement monétaire sous le coup d'une attaque spéculatrice, comme celui qui a touché l'Islande. Cela conduit certains pays — le Danemark, la République tchèque et même l'Islande — à vouloir rejoindre " l'euro zone ». En même temps les critères du Pacte de stabilité — comme tu l'as dit — ont explosé et dans la plupart des pays les déficits budgétaires ont déjà dépassé les fatidiques 3 % ou vont les dépasser en 2009. David Mc Williams, un économiste irlandais qui fut dirigeant de la banque suisse UBS, a même été jusqu'à écrire à propos de l'économie irlandaise : " Ou bien on se déclare en cessation de paiements ou alors on sort de l'euro. (…) Et la même chose pourrait arriver à l'Espagne, à l'Italie ou à la Grèce » (The Daily Telegraph du 19 janvier 2009). La zone euro risque-t-elle d'éclater sous les coups de la crise ou, au contraire, l'euro pourrait-il en sortir renforcé en tant que monnaie de réserve, au travers de la création d'une sorte de Secrétariat au Trésor européen ? Quel serait alors le prix que la bourgeoisie tenterait de faire payer aux travailleurs ?

François Sabado : Je ne crois pas à un risque d'éclatement de la zone euro. L'euro a permis quand même de tenir face à la crise. Le problème maintenant sera celui de solvabilité ou de liquidités face à elle. De ce point de vue le dispositif économique international qui est en train d'être mis en place à l'issue de la réunion du G-20, avec en particulier le rôle du FMI comme l'élément central, vise à sauver les pays qui risquent l'effondrement. Et cela avec un calcul assez clair de politique combinée de relance de l'inflation — il faut sortir de l'argent — et de réduction de la part salariale, des budgets sociaux, des services publics, d'aggravation des conditions du travail. Bref, le choix sera de maintenir l'euro, et je vois mal la Grèce ou l'Italie ou l'Espagne sortir de l'euro, car cela ajouterait à la crise économique une crise politique sociale énorme par rapport non seulement à la construction européenne mais même à la place internationale de ces pays., Mais pour défendre l'euro, qui permet quand même une certaine cohésion européenne, tant par rapport au dollar que par rapport au yuan chinois, le coût sera terrible passant par une combinaison ou une succession de politiques d'inflation et d'austérité par rapport aux salaires, aux services publics et aux budgets sociaux.

La massive sauvegarde des banques et la capacité des États capitalistes à y injecter des centaines de milliards d'euros ont fait perdre en quelques jours toute crédibilité aux arguments ressassés depuis deux décennies sur l'impossibilité pour l'État de faire face aux " déficits » des services publics. L'interventionnisme de l'État en faveur du capital est apparu au grand jour, au su et au vu de tous. L'idéologie néolibérale a ainsi perdu beaucoup de sa légitimité et, faute de mieux, les idéologues déterrent le keynésianisme, présenté par certains comme une possible renaissance de " l'État providence ». Un tel tournant serait-il à l'ordre du jour ?

François Sabado : Keynes revient à la mode au moins dans les discours, dans les actes et les politiques c'est différent. On a une situation du déjà plus et du pas encore. De déjà plus, dans le sens où le modèle néolibéral est en crise ouverte. Aujourd'hui aucun gouvernement ne se revendique plus du point de vue idéologique du néolibéralisme, tous parlent plutôt de solutions combinées, de réintroduction des politiques étatiques, d'injection de politiques sociales dans l'accompagnement… Mais on n'a pas encore, peut-être parce que la crise est encore sous-estimée, de modèle alternatif.

Les bourgeoisies européennes ont plutôt tendance à faire le gros dos, à attendre que la crise passe, à tenir sur les grands critères de la politique économique qui ont été les leurs jusqu'à aujourd'hui en attendant que l'économie redémarre. Mais c'est évident qu'il y a plus d'interventionnisme de l'État dans l'économie — dans le sauvetage des banques, dans les politiques de concentration et de restructuration industrielle et financière. C'est un changement par rapport au discours ultra-libéral sur le " moins en moins d'État » qui était celui de Reagan et de Thatcher.

Il ne faut pas oublier que c'est l'État lui-même qui avait privatisé et déréglementé. C'était une nouvelle configuration de l'État capitaliste, bourgeois. Il ne faut pas confondre les discours et la réalité : il n'y a jamais eu " moins d'État », mais il y a eu moins de politique sociale de l'État, moins de réglementation économique et financière, dans le but de reformater les relations économiques et sociales. L'État n'a jamais disparu. Aujourd'hui il est là pour sauver le système. En aucun cas — c'est une différence notable avec la reconstruction des États après la seconde guerre — pour reconstruire un " État social », il n'y a pas de relance des services publics, pas de relance de la sécurité sociale, pas de relance de la demande selon les critères classiques keynésiens. C'est pour cela que je pense que la discussion sur le keynésianisme n'a pas grand sens.

Pour apprécier le caractère keynésien d'une politique, si l'on prend comme référence la politique économique aux États-Unis dans la seconde moitié des années 1930 ou en Europe de l'après-guerre, on voit que les mesures actuelles sont loin du compte. Autre exemple — on en a déjà beaucoup parlé — ce sont les paradis fiscaux et le G-20. On est passé d'une liste noire à une liste grise, celle de ceux qui acceptent de collaborer, mais il n'y a pas eu d'éradication des paradis fiscaux. Or c'est une mesure assez simple, il suffit de fermer toutes les banques qui sont domiciliées dans les paradis fiscaux et le faire avec une intervention autoritaire administrative des États. Pourquoi cela n'a pas eu lieu ? Parce que les paradis fiscaux sont intégrés dans la gestion des circuits financiers des multinationales. On a vu les dénonciations récentes de trois grands groupes français — Michelin, Elf-Total et Adidas — qui avaient une bonne partie de leurs placements dans ces paradis fiscaux. Donc si l'on s'attaque aux paradis fiscaux, on s'attaque à toute une part des politiques des multinationales qui y recyclent leurs capitaux, qui ont des politiques de recherche des avantages fiscaux à travers ces centres off-shore et qui vivent de cette manière-là. C'est un exemple concret d'interpénétration entre le capitalisme industriel et financier. C'est parce qu'il y a une telle interpénétration qu'on ne peut s'attaquer au capitalisme financier sans s'attaquer aux noyaux durs des multinationales, du système capitaliste, c'est-à-dire à la recherche du profit maximum. On a bien là les limites de toutes les velléités ou déclarations de tel ou tel tournant de politique économique. Il y a une limite qui est celle portée par le type de relations construites par le capitalisme au cours des trente dernières années.

Finalement, s'il y a eu les théories de Keynes, il faut avoir à l'esprit que les choix des politiques économiques des gouvernements n'ont jamais été la résultante des débats idéologiques ou de constructions théoriques. Ce sont les rapports de forces qui ont imposé des changements politiques. Et n'oublions jamais que la véritable relance " keynésienne » s'est faite malheureusement à l'issue des terribles destructions des valeurs et de la production des marchandises par la guerre, qu'il s'agissait d'une reconstruction et de plus une reconstruction sur la base de l'industrie de l'armement.

Dans une récente interview (reproduite dans ce numéro d'Inprecor), l'économiste marxiste américain Robert Brenner insiste sur le fait que les politiques d'amortissement de la crise capitaliste menées depuis la seconde guerre mondiale, tant keynésiennes des années 1950-1970 que celles fondées sur l'endettement et la spéculation financière qui ont suivi, ont empêché " le nettoyage par la crise » de la surcapacité de production industrielle, empêchant de cette manière une remontée de la rentabilité des investissements dans l'industrie manufacturière et tirant le taux de profit vers le bas. Selon lui les solutions capitalistes — c'est-à-dire remontant le taux de profit — à l'actuelle crise mondiale ne peuvent que passer par un tel " nettoyage » des surcapacités de production, c'est-à-dire des liquidations très importantes des industries les moins rentables, le chômage massif et la baisse importante du coût de la force du travail, donc des salaires directs et indirects. On serait très loin de " l'État providence » mais pour imposer une telle défaite à la classe ouvrière le capital, en particulier en Europe, devrait s'appuyer sur une intervention autoritaire de l'État, comme tu le disais d'ailleurs. A ton avis les acquis démocratiques sont-ils menacés ?

François Sabado : D'abord sur l'appréciation de Robert Brenner : il y a un point qu'il faut souligner, c'est que si l'on parle de la surcapacité de la production industrielle, où se situe-t-elle ? Si l'on parle de surcapacités dans les centres impérialistes, sa thèse est fondée, mais il y a un élément supplémentaire à intégrer, c'est qu'il y a eu un changement politique de dimension historique : la restauration du capitalisme en Russie, dans les pays de l'Europe centrale et orientale et surtout en Chine. Si l'on a un jugement sur l'ensemble de la planète, qu'on y intègre lesdits " pays émergents » — en Amérique latine ou en Inde — est-ce qu'on peut parler avec ces nouveaux marchés, ces nouveaux territoires ouverts au capitalisme, de surcapacité de production. C'est une des questions d'ailleurs que pose la Chine : est-ce que la dynamique capitaliste dans ce pays-là ne va pas pouvoir non pas sortir le capitalisme mondial de sa crise, mais la contenir, la limiter. Ce qui est sûr, on l'a vu déjà, c'est qu'il n'y a pas de découplage. La crise dans les centres impérialistes, étant donné la dépendance des pays émergents des exportations, a débouché sur la baisse du taux de croissance y compris en Chine, mais dans certaines limites, car la Chine garde un taux de croissance important et que l'on y voit les tentatives de construire un marché intérieur. Est-ce que cela sera suffisant pour relancer l'économie ou du moins pour contenir la crise ?

Mais bien sûr la crise actuelle c'est une destruction massive de valeurs, on le voit dans des secteurs comme l'automobile, avec ce qui va avec, les équipementiers, la sous-traitance, etc. On le voit aussi dans d'autres secteurs, que ce soit l'immobilier, les services… c'est une destruction massive de cette surcapacité. Elle s'opère avec ce que cela implique du point de vue des attaques sociales, car la question c'est qui paye cette crise ? C'est le chômage, la baisse des salaires, notamment dans une série de pays dans la fonction publique… A partir de là le niveau de la crise est tel que la bourgeoisie essaye de le contenir avec une série de mesures de sauvetage économique — des subventions aux banques, des mesures concernant le chômage partiel etc. — mais si la crise s'approfondit, et c'est une des hypothèses les plus probables, elle peut pousser à des attaques beaucoup plus fortes et cela ira avec des mesures autoritaires. D'ailleurs on voit dans une série de pays la montée de courants de droite autoritaires, xénophobes, réactionnaires qui effectivement sont partisans d'utiliser la manière forte. Une telle politique d'affrontement s'accompagnerait inévitablement de mesures autoritaires.

Les mesures que prennent les institutions capitalistes visent à faire payer la crise aux travailleurs. Comme tu l'as dit, dans une série de pays on réduit les rémunérations en particulier dans le secteur public. En Irlande le gouvernement a décidé de réduire de 7 % les rémunérations des salariés du public, le gouvernement letton a fait baisser ceux-ci de 15 % en janvier, en Hongrie le plan d'ajustement prévoit la suspension du paiement du treizième mois dans la fonction publique… L'actuel président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, a appelé début mars les gouvernements européens à " poursuivre sur la voie de budgets audacieux, notamment en matière de salaire dans la fonction publique ». Si les gouvernements hongrois et letton ont chuté face aux mobilisations contre ces tentatives et qu'en Irlande on a assisté à une très forte mobilisation — 120 000 manifestants le 21 février — les mesures décidées continuent à être appliqués. Comment les travailleurs pourraient-ils se défendre face à ces attaques ?

François Sabado : Une série des mesures prises constituent des attaques considérables. A ce niveau là ces attaques n'ont pas encore atteint des pays comme la France. La situation sociale et politique en Europe est assez inégale.

Si l'on prend comme référence la crise de 1929, il y a un rapport entre la brutalité de la crise et celle des affrontements sociaux de l'époque. On voyait alors des affrontements entre révolution et contre-révolution, entre les mouvements révolutionnaires issus de l'onde de choc de la révolution russe et des mouvements contre-révolutionnaires liés à la montée du fascisme et du nazisme. La lenteur de l'approfondissement de la crise actuelle — à la différence de 1929 il n'y a pas d'effondrement généralisé, la crise est contenue avec un coût social et économique énorme — produit des mouvements plus lents, tant sur le plan des attaques du capital que sur celui des résistances sociales. Par rapport aux années 1930, où on avait ces tournants brusques et des affrontements très durs, très concentrés, aujourd'hui les choses sont plus " au ralenti », à des rythmes moins tendus. Cela provoque une situation plus contrastée. Déjà dans certains secteurs il peut y avoir de la crainte, de l'inquiétude, mais on n'a pas des situations de démoralisation, de défaite des travailleurs qui seraient abattus. Dans ces premiers mois de la crise économique dans aucun pays nous n'avons une telle situation de défaite ouvrière, au contraire nous avons plutôt des résistances sociales, bien qu'avec une grande inégalité. Premièrement dans une série de pays on assiste à des polarisations sociales et politiques : d'un côté des résistances sociales, des gens qui entrent en lutte, de l'autre une montée de courants réactionnaires, xénophobes et racistes. C'est le cas en Grande-Bretagne avec les réactions dans certaines grèves sur le thème " british jobs for british workers » [" emplois britanniques pour les ouvriers britanniques »], en Italie, avec le gouvernement autoritaire tout à fait particulier de Berlusconi, qui s'est appuyé sur la montée de la Ligue du Nord et des courants nationalistes xénophobes… et on peut avoir dans certains pays une montée des organisations fascistes ou para fascistes. Il n'y a pas de rapport mécanique entre crise économique, lutte de classe et radicalité, les choses sont plus compliquées.

Maintenant dans une série de pays on a eu des grèves importantes, des journées d'action, il y a eu les explosions de la jeunesse grecque à la fin 2008 et aussi de grandes mobilisations — au début de l'année au Portugal et en Italie avec aussi des journées d'action en France dont les trois dernières ont été importantes… Je pense que la situation française reste assez exceptionnelle, sur le plan de la radicalité, de la force sociale, mais elle s'inscrit dans un ensemble où les travailleurs ont une capacité de résistance, liée à des systèmes sociaux qui, même s'ils ont été pas mal démantelés, restent un filet de sécurité assez notable et il y a une série d'acquis du mouvement ouvrier, institutionnels et organisationnels, qui font qu'il y a des éléments de résistance.

La question-clé c'est comment sur un programme d'urgence — autour de la défense de l'emploi, de l'interdiction des licenciements, des salaires, de la défense des services publics — rassembler des millions de travailleurs, des salariés, des chômeurs, des jeunes, pour infliger des reculs suffisants aux gouvernements en place sur ces terrains-là, c'est-à-dire imposer une série de mesures d'urgence. La question reste ouverte si cela sera possible, on le verra dans les mois à venir. En tout cas c'est le premier pas : se rassembler autour d'un programme d'urgence sociale et démocratique, écologique aussi, car les questions sont liées, face à la crise.

Comment la social-démocratie réagit-elle ?

François Sabado : La crise surdétermine toute la politique européenne aujourd'hui. Elle va provoquer des changements et peut-être des bouleversements dans la situation de la gauche et du mouvement ouvrier. Mais la politique de la social-démocratie reste dans ses marques social-libérales. Les dirigeants sociaux-démocrates, comme les dirigeants de la Confédération européenne des syndicats (CES), ont le plus souvent soutenu les plans de sauvetage des banques tout en les jugeant insuffisants et en demandant des contreparties. Généralement, ils utilisent les références à la politique keynésienne, surtout quand ils sont dans l'opposition, pour les intégrer dans les politiques néolibérales. Mais il arrive même que des gens comme Antony Giddens, le théoricien de la " troisième voie », chère à Tony Blair, rejettent les thèses de Keynes qui, selon lui, seraient devenues caduques avec la globalisation capitaliste. Bref, pour chevaucher et résister face à la crise, les socialistes peuvent " gauchir » leur positionnement. Mais leurs positions de fond, synthétisées dans le Manifeste du Parti socialiste européen (PSE), confirment leur soutien au type de construction européenne déployée ces dernières décennies, notamment aux traités européens, en particulier le dernier en date, le traité de Lisbonne.

Les plans de relance socialistes, présentés par le danois Rasmunsen, président du PSE, restent dans le flou. Ils peuvent se résumer ainsi : augmentation de l'investissement, soutien aux emplois existants, attention aux coûts sociaux de la crise, solidarité avec ceux qui sont en difficulté, régulation de la finance. Mais ils s'inscrivent dans le cadre des travaux des cinq conseils européens des chefs d'État qui se sont réunis depuis l'été 2008. Ils se caractérisent par une série d'impasses : sur les services publics, sur le salaire minimum européen, l'harmonisation des droits sociaux, les mesures pour bloquer les plans de licenciements. Il faut savoir que le PS français, cela passe souvent à la trappe, ne revendique qu'une augmentation de 3 % du salaire minimum, soit une augmentation mensuelle de 30 euros net, alors que les salariés de Guadeloupe et Martinique ont obtenu une augmentation de 200 euros. Bref, les socialistes français sont loin du compte. Les partis sociaux-démocrates européens se distinguent en fait des plans européens en critiquant leur sous-dimensionnement et leurs rythmes mais pas leurs finalités ni leurs objectifs. En fait leur référence aujourd'hui, c'est le plan de relance d'Obama. Leur politique c'est une politique de pression sur les gouvernements européens pour qu'ils soutiennent les propositions du FMI. Et les dirigeants de la CES ont rejoint le PSE dans leur critique des plans de relance européens : sous-dimensionnement et pas assez de financement. Or, des plans de relance, qui ne restructurent pas les banques dans un service public unifié sous contrôle populaire, qui ne reviennent pas sur les privatisations, qui ne relancent pas les services publics, qui ne remettent pas en cause radicalement les traités en vigueur, bref toute cette politique-là, qui accepte la répartition actuelle des richesses, qui accepte les rapports actuels entre salaires et profits, qui ne remet pas en cause la structure de la propriété, peut améliorer momentanément la situation, tel ou tel secteur du salariat, mais ne règlera ni la crise ni ses effets dans les principaux pays européens.

Comment expliques-tu cet alignement de la social-démocratie, même quand elle est dans l'opposition gouvernementale ?

François Sabado : L'absence d'alternative du PSE à la politique décidée par les gouvernements européens, par la Commission européenne, par l'Union européenne, renvoie à des modifications historiques, structurelles, de la social-démocratie. Depuis deux ou trois décennies on assiste à une intégration très forte des sommets de la social-démocratie, des appareils sociaux-démocrates tant sur le plan syndical que sur le plan politique, au type du capitalisme que l'Europe a connu depuis trente ans. Une intégration très forte des dirigeants sociaux-démocrates dans les sommets des États, au sein des élites étatiques, financières, économiques. Avec le passage de la social-démocratie classique au social-libéralisme, ces dirigeants sont plus sensibles aux politiques et décisions des classes dominantes et des élites de ces classes dominantes qu'aux intérêts de la bureaucratie syndicale ou même à ceux des bureaucraties des systèmes sociaux, comme ils l'avaient été dans les années de l'après-guerre, jusqu'aux années 1960. C'est un changement de centre de gravité des appareils sociaux-démocrates. Leurs propositions ne relèvent même pas d'un keynésianisme radical, c'est de l'injonction d'un peu de doses de keynésianisme, d'ersatz de keynésianisme dans les politiques libérales. C'est lié à la dépendance socio-économique de leurs appareils, tant politiques que syndicaux, face au type du capitalisme qui a modelé les sociétés européennes au cours des dernières décennies.

Cela ne veut pas dire que les sociaux-démocrates deviennent des partis bourgeois classiques, bien que dans certains pays le processus l'a emporté. Le passage du Parti communiste à des formations liées à la Deuxième Internationale, puis au Parti démocrate à l'italienne, c'est un peu ce mouvement-là. S'il y avait des alliances substantielles entre la social-démocratie en crise et des partis du centre, il est évident qu'il pourrait être très fort. La crise fait encore plus apparaître ce changement structurel de la social-démocratie. Alors qu'on aurait pu penser qu'elle aurait pu prendre ses marques dans un keynésianisme classique face au libéralisme, on voit que les ruptures sont limitées et que ses tournants gauche ont été assez limités. Bien que les modifications de la situation peuvent encore pousser tel ou tel secteur à avoir telle ou telle politique, car les rapports politiques avec l'histoire de la social-démocratie, en France par exemple ou dans les pays du nord, qui ont une tradition social-démocrate, font que nous n'avons pas affaire à des partis bourgeois classiques.

Penses-tu que les partis se situant à la gauche de la social-démocratie, par exemple ceux regroupés au sein du Parti de la gauche européenne, peuvent apparaître comme une alternative à la social-démocratie ?

François Sabado : Le Parti communiste comme le Parti de gauche en France, par exemple, accusent la social-démocratie d'avoir un double langage, c'est-à-dire d'un côté crier contre Sarkozy mais de l'autre s'intégrer au Traité de Lisbonne. On peut retourner cette critique à ces mêmes partis communistes ou partis de gauche divers et variés, car d'un côté il y a des proclamations assez radicales, par rapport aux salaires ou à des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices, car c'est une revendications qu'ils ont repris, mais de l'autre côté ils inscrivent toujours leur politique dans le cadre d'accords politiques, électoraux, institutionnels avec les partis sociaux-démocrates. C'est le problème clé pour tous les partis réformistes de gauche en Europe, c'est quæils ont des revendications radicales, mais que leur vie est subordonnée à leur place dans les institutions démocratiques parlementaires ou para-parlementaires et c'est ce qui détermine le reste. Et pour être dans ces institutions, pour avoir des élus, ils passent des accords qui impliquent de renier ou de rogner les revendications radicales. Ils les gardent donc pendant les campagnes électorales et quand arrivent les choses sérieuses, la gestion, et qu'ils participent à ses exécutifs avec les sociaux-démocrates, ils appliquent la politique de leurs alliés. Leur force " de transformation » est historiquement et politiquement limitée par leur stratégie électorale, leur stratégie d'alliances. Il peut y avoir des marges, tant que ces partis ne sont pas appelés à prendre des responsabilités gouvernementales ou para-gouvernementales, mais c'est assez rare car même quand ils ne sont pas au gouvernement, ils ont quand même maintenant avec les reconfigurations étatiques dans les principaux pays d'Europe, notamment le plan des régions et départements, des responsabilités de gestion avec les partis sociaux-démocrates.

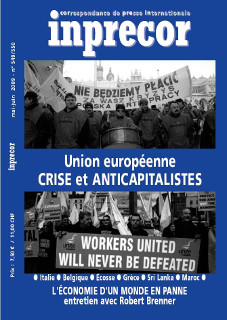

En avril, réunie à Strasbourg à la veille de la manifestation contre l'OTAN, la gauche anticapitaliste européenne a adopté un plan d'urgence social et démocratique. Quelles sont les principales différences taciques et stratégiques entre les anticapitalistes européens et le Parti de la gauche européenne ?

François Sabado : Je crois que le premier point à noter, c'est que quelque chose d'important s'est passé à cette réunion de Strasbourg, qui traduit un processus plus profond : la conjonction de la crise, des résistances sociales et de l'évolution à droite des partis sociaux-démocrates crée un espace pour toutes les forces de la gauche radicale au sens large. Dans cet espace-là une lutte politique entre les anticapitalistes conséquents et des forces qui, comme je le disais tout à l'heure, d'une part ont une politique de combinaison de programmes qui peuvent apparaître comme revendicatifs et de l'autre, leur politique vis-à-vis de la social-démocratie. La question clé aujourd'hui en Europe c'est celle de l'attitude par rapport aux processus de transformation sociale, aux questions du gouvernement et du pouvoir : est-ce qu'on se situe dans le cadre de l'alternance ou de l'alternative. Le Parti de la gauche européenne, essentiellement des partis communistes, sont sur une logique d'alternance et de recherche d'accords avec les sociaux-démocrates pour gouverner ensemble. Les anticapitalistes sont sur une position indépendante. Cela ne veut pas dire qu'ils rejettent toute perspective gouvernementale, au contraire, les anticapitalistes veulent changer les choses, donc veulent que leurs idées triomphent, qu'elles arrivent au pouvoir, mais cela implique des transformations sociales, économiques et constitutionnelles. Cela implique de nouveaux gouvernements des travailleurs, appuyés sur de nouvelles institutions liées justement à des crises sociales, à des processus d'auto-organisation, de mobilisations exceptionnelles des salariés et des peuples en Europe. Et non d'accepter de gouverner dans le cadre de gestion des équilibres capitalistes et libéraux. C'est donc une question clé qui sépare par exemple le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) et Die Linke, qui sont les deux principales organisations qui incarnent des lignes politiques différentes en Europe. Die Linke est le produit de deux éléments : de la radicalisation en Allemagne de l'Ouest d'une partie de la social-démocratie, d'une partie du mouvement syndical, d'une partie de la jeunesse et d'un autre côté de la transmutation de l'ancien parti d'État de l'Allemagne de l'Est en une formation politique réformiste de gauche. En Allemagne de l'Est en particulier il y a une tradition du parti d'État très forte, qui conduit aujourd'hui Die Linke à gérer notamment Berlin avec la social-démocratie. C'est un profil, une orientation, un choix stratégique fondamental d'ordre programmatique qui consiste de borner sa politique avec l'horizon de retour à l'État providence, de retour à certains équilibres de ce qu'ils appellent " l'économie sociale de marché ». Nous avons une autre perspective, celle de reconstruire le mouvement ouvrier et de construire les mouvements sociaux dans une perspective de rupture avec le capitalisme. Aujourd'hui cela implique de comprendre que l'enjeu c'est de construire quelque chose de neuf en Europe. Cela implique une forte indépendance vis-à-vis des vieilles directions de la gauche traditionnelle intégrées dans le jeu institutionnel classique.

A Strasbourg ce qui a été important c'est que tous ceux qui comptent dans la gauche anticapitaliste en Europe étaient présents, à l'exception des courants d'opposition de gauche en Allemagne — il y avait les camarades de l'isl et du RSB, les deux organisations révolutionnaires, mais il n'y avait pas l'essentiel des courants de la gauche de Die Linke et de la gauche extraparlementaire en Allemagne. Mais tous les autres étaient là : le Bloc de gauche portugais, le Parti polonais du travail, Syriza et Entarsia en Grèce, la gauche révolutionnaire britannique — le SWP et le SP, le Parti socialiste de Suède… et toute une série d'autres organisations. On a donc pu avancer vers un programme d'action, un programme d'urgence sociale, démocratique et écologique et surtout on a pu réaffirmer une perspective politique indépendante vis-à-vis de la social-démocratie. Alors il y a des forces au sein de la gauche anticapitaliste européenne qui sont aussi, par ailleurs, dans le Parti de la gauche, du fait de leur histoire, de l'histoire du pays, du niveau des luttes de classes dans ces pays, des choix politiques aussi — qui peuvent être discutés et discutables — mais globalement toutes les forces qui étaient à Strasbourg sont sur une orientation de rejet de toute participation à des gouvernements avec le social-libéralisme, avec la social-démocratie. C'est très important qu'il y ait ce type de regroupement en Europe. Maintenant la question c'est comment on continue sur le plan de l'action — à Strasbourg on a pris part à une manifestation commune et on a discuté des initiatives communes —, sur le plan des discussions — je pense que la question de la crise va être une question clé et il faudra vérifier régulièrement les points de vue des uns et des autres. A Strasbourg, par exemple, on a eu deux discussions importantes : sur les politiques internationales, par rapport à l'OTAN et aux questions militaires ainsi que, surtout, sur la situation économique et comment les uns et les autres s'orientent par rapport à cette crise. Et puis une chose très importante, ce sont les expériences diverses selon les pays, cela a des implications sur la formulation des revendications, sur les rapports politiques dans chaque pays, sur les expériences pratiques des luttes, bref quelque chose de très enrichissant pour les uns et les autres. Et l'élément important pour confirmer cela, c'est que pour la première fois à ce niveau-là, me semble-t-il, aux élections européennes nous avons une coopération assez élevée entre les organisations. Par exemple le NPA, avec Olivier Besancenot, va prendre des initiatives avec le Bloc de gauche au Portugal, avec la Gauche anticapitaliste en Espagne — qui se présente pour la première fois et a réuni plus de 18 000 signatures pour pouvoir le faire, avec les camarades du Parti polonais du travail en Pologne, avec les camarades belges qui présentent une liste en Belgique francophone et aussi avec les camarades du Socialistiska Partiet (Parti socialiste) qui présentent également une liste en Suède. Et puis une série d'autres initiatives communes où le NPA sera représenté, en Grande-Bretagne, en Grèce, en Suisse, au-delà même des élections, donc une situation de coopération renforcée entre différentes organisations. On n'en est pas encore à la construction d'un parti anticapitaliste européen, loin de là, les organisations ont chacune leur place, leur histoire, leur activité, mais on s'oriente vers un pôle anticapitaliste à l'échelle européenne, qui a son profil particulier, prend ses propres initiatives, a ses échanges propres. Et ça c'est quelque chose de nouveau dans la situation politique en Europe aujourd'hui.

Paris, le 4 mai 2009