Hervé Do Alto, doctorant en science politique, est correspondant d'Inprecor en Bolivie. L'auteur tient à remercie Emre Öngün, Sylvain Pattieu et Pierre-Olivier Salles pour leur patiente relecture et leurs conseils.

En ce dimanche 18 décembre 2005, il n'y eut pas de manifestation de joie dans les rues de La Paz, pas plus que dans sa banlieue rebelle, El Alto, à l'origine des soulèvements populaires qui mirent successivement fin aux mandats de deux présidents en deux ans. Pourtant, ce fut bien une soirée historique que vécurent les Boliviennes et les Boliviens.

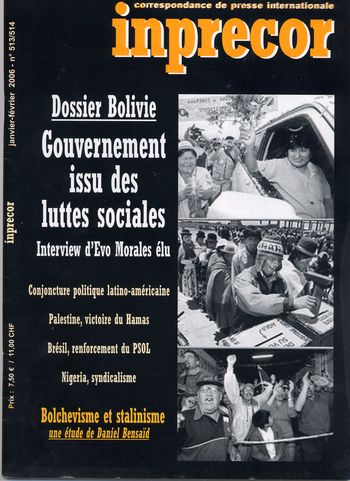

C'est en effet grâce au vote massif d'une majorité d'entre eux qu'Evo Morales est devenu leur nouveau chef d'Etat. Le leader des cultivateurs de coca de la région du Chapare (zone de culture dite " illégale » au nord de Cochabamba), adversaire déclaré des Etats-Unis qui l'ont traité des années durant de " narcotrafiquant » et " d'ennemi de la démocratie », qui travailla par le passé comme maçon, boulanger, trompettiste, joueur de football et éleveur de lamas, est aujourd'hui le président de la République de Bolivie. Cet Aymara vivant en terre quechua est le premier paysan-indigène à occuper cette fonction dans l'histoire de ce pays (1).

Incontestablement, la victoire du leader du Mouvement vers le Socialisme (MAS) est une source d'espoir pour tous les mouvements populaires et sociaux qui depuis cinq ans maintenant, ont pris part à un cycle de luttes intenses, tant contre le modèle néolibéral qui régit l'économie, que contre les discriminations que continuent à subir les " indigènes », dans un pays où ceux-ci constituent pourtant la majorité (2).

L'écrasante victoire de Morales : l'hypothèse d'un vote de changement

Le score obtenu par Evo Morales, soit 53,7 %, correspondant à plus d'un million et demi de voix, est tout simplement sans précédent (3). Il évite ainsi au candidat du MAS de marchander son élection au sein du Congrès, exercice jusque-là obligé pour tout prétendant à la présidence en raison d'un mode de scrutin caractérisé par un second tour indirect, qui valut au système politique bolivien d'être qualifié de " démocratie pactée ». Favorisant le consensus et la stabilité pour les uns, interdisant à un parti de gouverner seul et d'appliquer un programme clair pour les autres, ce système eut en tous cas pour effet de garantir, depuis 1985, la présence à la tête de l'Etat d'un groupe homogène de partis conservateurs, tous acquis au néolibéralisme.

En dépit d'alliances susceptibles de changer au gré des conjonctures, la période 1985-2002 est bel et bien marquée par une continuité dans les politiques publiques mises en place, notamment sur les plans économique (application du modèle néolibéral marqué par le retrait de l'Etat de l'appareil productif) et international (soumission aux desiderata des Etats-Unis, conduisant à un consensus sur la question de la coca (4)), et par une permanence du personnel politique présent dans les cabinets ministériels. Structuré autour de trois partis que furent le Mouvement Nationaliste Révolutionnaire (MNR) de Gonzalo Sánchez de Lozada, le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire (MIR) de Jaime Paz Zamora, et l'Action Démocratique Nationaliste (ADN) de l'ex-dictateur Hugo Bánzer et de Jorge Quiroga, ce système de partis (5) avait enfanté jusque-là une série de " pactes », marqués par des alliances " tournantes » rendant compte avant tout des faibles différences idéologiques existant entre ces formations. La quasi-unanimité existant autour de thèmes tels que les politiques économiques, l'exportation des hydrocarbures, ou encore la nécessité de l'éradication de la coca, aboutit lors des deux derniers gouvernements à des accords regroupant la quasi-totalité de l'échiquier politique. Ainsi en est-il de la " méga-coalition » qui permit à Hugo Bánzer Suárez de devenir président de 1997 à 2002 (6), avec le soutien de plus de 70 % des parlementaires issus de pas moins de 7 partis (dont l'ADN et le MIR), puis de l'alliance dite de " responsabilité nationale », constituée autour du MNR de Sánchez de Lozada et du MIR de Jaime Paz, associant là encore presque 70 % des congressistes.

Les indices de popularité élevés dont bénéficiait Carlos Mesa, l'ex-compagnon de route de Goni (7) devenu président suite à la démission de ce dernier le 17 octobre 2003, constituaient déjà l'expression d'un rejet de ces partis par une majorité de la population. Ce soutien s'est longtemps maintenu dans la mesure où Mesa s'est présenté d'emblée comme un président qui gouvernerait sans le Congrès, donc sans l'aval de ces partis, comme s'il s'agissait en soi d'un gage d'honnêteté. Après les massacres d'Octobre 2003, l'usage de l'expression " parti traditionnel », employée contre les partis qui avaient collaboré au gouvernement de Sánchez de Lozada, est devenue de plus en plus courante, au point de devenir un élément de distinction entre des partis comme le MAS et le MIP (Mouvement Indigène Pachakuti) et ces formations considérées comme des piliers de la " démocratie pactée ».

Au regard de cette conjoncture, le vote en faveur du MAS peut donc être interprété comme le rejet d'une rosca (clique), d'un groupe homogène qui a exercé le pouvoir vingt ans durant, a appliqué à quelques nuances près le même package de politiques, et n'a pas hésité à criminaliser l'ensemble des mouvements sociaux, en les réprimant dans le sang si nécessaire comme en Octobre 2003 (8).

Cette rosca est apparue d'autant plus réelle qu'à quelques jours à peine du scrutin, le parlement s'est distingué en votant majoritairement contre une enquête parlementaire à l'encontre de Gonzalo Sánchez de Lozada pour sa responsabilité dans l'écrasement de la mutinerie des policiers de février 2003. Parmi les opposants à l'enquête, une majorité de députés du MNR, du MIR, de la Nouvelle Force Républicaine (NFR), et de l'ADN, certains d'entre eux étant même candidats pour le compte des coalitions de droite et centre-droit présentes dans ces élections de 2005 : PODEMOS (Pouvoir démocratique social) et UN (Unité Nationale). Nul doute que les déclarations d'Iván Morales Nava, député de La Paz pour le MAS, dénonçant la " reconstitution de la méga-coalition » à cette occasion, ont dû trouver quelque écho au sein d'une partie de la population.

Deux facteurs majeurs semblent donc plaider en faveur d'une interprétation du vote en faveur du MAS comme un vote de changement : le rejet des politiques économiques et sociales d'une part, et le ras-le-bol à l'égard d'une classe politique incarnée dans cette élection par PODEMOS et UN.

Un rejet populaire de plus en plus massif du néolibéralisme

Le premier élément permettant de comprendre la victoire du MAS est sans doute la reconnaissance croissante de la légitimité des revendications portées par les mouvements sociaux depuis l'an 2000, revendications marquées par un rejet des politiques néolibérales. Les effets des privatisations, entamées dès 1985, des services publics et de l'exploitation des ressources naturelles, jusque-là propriétés de l'Etat, semblent avoir été progressivement perçus de plus en plus négativement par une majorité de la population. A la base de cette évolution semble exister un ressenti relatif à l'impact concret de ces privatisations sur sa vie quotidienne.

Un cas exemplaire demeure la " guerre de l'eau » qui eut lieu à Cochabamba en 2000, contre la délégation de la gestion de l'eau à la compagnie états-unienne Bechtel. Ainsi, selon Pablo Solón, coordinateur du Mouvement Bolivien de Lutte contre la Zone de Libre-échange des Amériques (ZLÉA, ALCA en espagnol), " l'un des ressorts de cette mobilisation fut l'augmentation de plus de 300 % du prix de l'eau en l'espace de quelques semaines ». Un cas que l'on pourrait comparer aux mobilisations menées par la FEJUVE (Fédération des Comités de Quartiers) de El Alto contre Aguas del Illimani (propriété de Suez-Lyonnaise des Eaux) en février 2005, en raison entre autres de l'absence de connexions dans les zones rurales de la ville, ou encore aux protestations spontanées des habitants de la Paz contre les pénuries de gaz quelques semaines avant les élections (9). Une situation surréaliste dans un pays figurant parmi les premiers exportateurs mondiaux, qui vient souligner du même coup l'absence de rationalité de la gestion d'une économie tournée principalement vers l'exportation, au détriment des besoins sociaux. Nul doute que ces désagréments ponctuant de plus en plus fréquemment le quotidien ont dû contribuer à changer la perception de la question du gaz chez une majorité de la population, y compris parmi les couches les plus aisées.

Lorsque sont découverts les premiers gisements de gaz en Bolivie, à la fin des années 1990, le secteur pétrolifère, passé comme l'ensemble du secteur public sous la coupe des réformes néolibérales, a déjà été largement restructuré : la principale entreprise d'Etat, YPFB (Gisements Pétrolifères Fiscaux de Bolivie) se trouve dépossédée de toute initiative dans ce secteur, suite aux Lois de" capitalisation » et " d'hydrocarbures » élaborées par le gouvernement Sanchez de Lozada lors de la période 1994-1996. Selon Mirko Orgáz García, journaliste spécialisé sur les hydrocarbures, " la capitalisation a réduit l'Etat à une simple colonie exportatrice de matières premières » (10).

La découverte du gaz sous l'administration Bánzer-Quiroga donne lieu à la signature de contrats " à risque partagé » (11), qui prévoient un bénéfice réduit à une portion congrue pour l'Etat, un Etat qui ne perçoit que 18 % de royalties, l'un des plus bas taux du monde, tandis qu'un consortium nommé Pacific LNG, regroupant les principales entreprises du secteur (Shell, BP, Total, Petrobras et Exxon), empoche 82 % (12).

A une époque où Goni prône l'Etat néolibéral comme un modèle économique " moderne », seule solution qui plus est pour un Etat considéré comme " non viable », peu nombreux sont ceux qui luttent contre ces réformes. Pourtant, ce combat " contre-hégémonique », selon l'expression de Gramsci, trouve progressivement une résonance de plus en plus forte au sein de la population : si les mobilisations de 2003 explosent avant tout en raison du refus de l'exportation du gaz à destination des Etats-Unis via le Chili (13), l'idée de nationalisation, initialement défendue par une minorité autour de la Centrale Ouvrière Bolivienne (COB) de Jaime Solares, du MIP de Felipe Quispe et de la Coordination de défense de l'eau et du gaz menée par Ãscar Olivera, a fini par être reprise par l'ensemble de la gauche et des mouvements indigènes et paysans, y compris le MAS qui y a été longtemps réticent (14). Signe des temps, tous les candidats à la présidence ont repris la revendication de nationalisation du gaz dans leur programme. Même si cette position était souvent, parfois totalement, dénaturée par des subtilités sémantiques (15). Un tel fait montre à quel point la nationalisation apparaît légitime aujourd'hui : ne pas en faire mention durant la campagne s'apparentait à une prise de risque !

La défaite d'une classe politique discréditée

Le second facteur permettant d'analyser le vote en faveur d'Evo Morales comme un vote de changement réside dans la nature de l'opposition qui lui faisait face au cours de ces élections générales et préfectorales. Bien que candidats pour de nouveaux partis, les principaux adversaires du MAS avaient tous une trajectoire commune : militants au sein de l'un des trois " partis traditionnels », ils ont également géré un portefeuille ministériel dans un gouvernement de la période 1985-2002. Alors même qu'ils cherchaient à reprendre à leur compte certaines des revendications populaires exprimées en force depuis Octobre 2003, comme la nationalisation du gaz ou l'Assemblée constituante, tentant également d'apparaître comme les candidats du " changement », Samuel Doria Medina et Jorge " Tuto » Quiroga avaient pourtant bien du mal à paraître crédibles dans ce rôle contre-nature de porte-voix des exigences sociales (16). D'autant que dès le début de la campagne, le MAS pointa l'impressionnant " recyclage » de transfuges venus des " partis traditionnels » sur les listes d' UN de Doria Medina, et surtout de PODEMOS de Quiroga. Un fait guère étonnant lorsqu'on se penche sur l'origine de ces deux organisations.

Unité Nationale, le parti fondé par Doria Medina, est principalement issu du MIR. Ancien membre du cabinet gouvernemental de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Doria Medina, riche entrepreneur dans le domaine du ciment principalement, tente de prendre le pouvoir au sein de l'appareil du MIR au début des années 2000. Il reproche entre autres la gestion, peu démocratique selon lui, du parti par Jaime Paz. La création de l'UN en 2004 résulte donc autant de l'ambition personnelle de Doria, que du verrouillage du MIR par Paz Zamora.

Le projet politique de Jorge Quiroga, PODEMOS, est en revanche plus clairement associé à l'ancien parti de " Tuto », l'ADN, dans la mesure où il s'agit d'une " alliance politique » regroupant partis et " regroupements citoyens », alliance dont l'ADN est partie prenante. De par sa nature, PODEMOS s'est donc trouvé confronté à un problème de forte hétérogénéité dans la constitution de ses listes, hétérogénéité d'autant plus évidente que ses candidats ont souvent semblé, au cours de la campagne, plus soucieux de leur élection personnelle que de la réalisation d'un projet politique national (17).

UN comme PODEMOS, tant par leur histoire que par la présence de transfuges sur leurs listes, pouvaient donc être potentiellement perçus comme les listes du " continuismo » (continuité) néolibéral et pro-états-unien. Leur émergence sur la scène politique nationale est d'ailleurs concomitante de l'effondrement du système " tripartisan » précédent. ADN et MIR " recyclés » en partie dans l'UN et PODEMOS, ne restait dans la course électorale que le MNR. Un MNR qui, selon les déclarations de l'un de ses chefs, l'actuel président du Sénat Sandro Giordano (18), est toujours dirigé par Sánchez de Lozada depuis Washington. C'est dans un climat d'intenses luttes internes que le choix du candidat à la présidence s'est finalement porté sur Michiaki Nagatani, fils d'immigrés japonais quasiment inconnu sur la scène politique, tout juste entré au parti. Le but assigné par le MNR à Nagatani était double : laver l'image d'un parti tenu pour le principal responsable des massacres d'Octobre, et sauver sa personnalité juridique, obligation requise pour participer aux élections, en obtenant plus de 3 % aux générales.

Un raz-de-marée électoral en faveur du MAS sur l'ensemble du territoire

Capitalisant le mécontentement social et un profond ras-le-bol à l'égard des élites néolibérales, le MAS a pu attirer à lui les votes favorables au " changement » d'autant plus aisément que la campagne de Felipe Quispe (MIP) a occupé une place beaucoup plus marginale qu'en 2002, tandis que les mouvements sociaux les plus radicaux (FEJUVE, COB) semblent avoir été neutralisés par la prise en compte partielle de leurs revendications, telle la nationalisation du gaz. Une prise en compte qui, aux yeux d'une partie de la classe moyenne réticente à donner ses voix à Evo Morales selon bien des sondages, a sans doute été compensée par le gage de crédibilité et de sérieux apporté par la présence d'Alvaro García Linera, en tant que candidat à la vice-présidence, et des intellectuels et techniciens que celui-ci a entraînés dans son sillage dans l'équipe de campagne du MAS.

Le vote masista département par département lors de ces élections se distingue par son caractère transversal, dans la mesure où le phénomène semble concerner toutes les couches de la population, et met à mal certains préjugés relatifs au panorama politique d'une Bolivie divisée entre Est et Ouest, ou ruraux et urbains. Indéniablement, tout ceci conforte l'hypothèse d'un vote visant à " mettre la méga[coalition] hors d'état de nuire ». " L'ampleur de notre victoire nous a surpris nous-mêmes », avouait Evo Morales le soir de son triomphe. Le MAS a en effet décroché des résultats impressionnants dans la partie andine du pays : plus de 60 % des voix à La Paz, Cochabamba et Oruro, plus de 50 % à Potosí et Chuquisaca (où se trouve la capitale constitutionnelle du pays, Sucre), une victoire qui confirme les propos prémonitoires tenus par Morales lors des meetings de fin de campagne dans ces départements : " Nous n'avons pas fait une campagne intense dans l'Ouest du pays, et nous nous en excusons. Mais le fait est que nous savons qu'ici, nous allons gagner haut-la-main, et qu'il était plus urgent de faire campagne dans l'Est ».

Cette stratégie volontariste à l'égard de ces régions réputées hostiles au MAS semble avoir payé, le parti de Morales y obtenant des scores totalement inattendus. Deuxième avec plus de 30 % à Santa Cruz et à Tarija, troisième pour une poignée de voix avec plus de 20 % dans le Pando, seuls les résultats dans le Beni, bastion historique de l'ADN et du MNR, où le MAS termine troisième avec 15 % des voix, provoquent une pointe de déception au sein de la direction du parti.

Obtenus en dépit d'une faible présence organisationnelle, les scores du MAS dans l'Oriente bolivien remettent profondément en cause la vision d'une Bolivie divisée entre une partie andine, " contestataire et rétrograde », et une partie amazonienne, " travailleuse et tournée vers le progrès », vision principalement promue par le Comité Civique Pro-Santa Cruz (19) et une partie de la droite (20). Les résultats obtenus dans certaines zones confortent l'idée d'un caractère transversal du vote MAS, notamment en ce qu'ils témoignent de l'attrait exercé par ce vote à l'égard des classes moyennes. Ainsi, dans le département de La Paz, le MAS rafle toutes les circonscriptions uninominales, y compris la circonscription correspondant à la Zone Sud de La Paz qui abrite pourtant la bourgeoisie locale, celle-là même qui, en Octobre 2003, s'était organisée en " comités d'auto-défense » afin de faire face à l'éventualité que " la plèbe » venue d' El Alto ne descende dans les quartiers riches. Dans ce bastion historiquement acquis à la droite, c'est pourtant le candidat du MAS, l'inconnu Guillermo Beckar ambitionnait lors de la campagne de " faire le lien entre la bourgeoisie et les mouvements sociaux », qui l'a emporté avec plus de 35 %.

Pour le " camp néolibéral », la défaite est rude. Jorge Quiroga obtient certes 28,6 %, soit bien plus que ce que lui attribuaient les sondages, mais plus de vingt-cinq points derrière Morales (21). Dans son cas, à la défaite politique s'ajoute une défaite morale, dans la mesure où la campagne de " Tuto » a été caractérisée par son engagement dans la " guerra sucia », une " sale guerre » contre ses rivaux qu'il n'a pas hésité à diffamer constamment, qu'il s'agisse de Evo Morales ou de Samuel Doria Medina (22). Pour ce dernier, le camouflet est cinglant : avec 7,8 %, l'UN ne devient qu'une force marginale de la vie politique bolivienne. Bien que leur futur en politique soit sérieusement compromis, tous deux ont promis de jouer le rôle d'une " opposition constructive », faisant sans doute ainsi le pari, comme beaucoup d'autres acteurs de la vie politique bolivienne, d'un rapide échec du futur gouvernement du MAS. Seul le MNR a de vraies raisons de se satisfaire de son résultat : avec 6,5 %, la campagne Nagatani se révèle être une réussite, ce score permettant à ce parti de conserver sa personnalité juridique. Ce qui prouve également que ce parti historique possède encore des bastions sur lesquels il peut toujours compter, comme dans le Beni où il obtient plus de 30 % des voix.

Malgré des résultats qui lui sont largement favorables, le MAS ne s'est pas pour autant assuré une gouvernabilité en toute indépendance. Si le parti d'Evo Morales possède en effet la majorité absolue dans l'enceinte de la Chambre des députés, avec 72 des 130 parlementaires (43 pour PODEMOS, 8 pour UN et 7 pour le MNR) (23), il demeure minoritaire au Sénat avec 12 mandats (13 pour PODEMOS, 1 pour UN et 1 pour le MNR) où il devra négocier pour faire approuver ses projets de lois, de même qu'au sein des sessions de Congrès (regroupant députés et sénateurs) où l'approbation de certaines lois dites " spéciales », comme la Loi de convocation de l'Assemblée constituante, requiert deux tiers des voix (soit 105 mandats, sur un total de 157, alors que le MAS n'en dispose que de 84). Ce qui signifie qu'en dépit d'une écrasante majorité, le MAS ne pourra pas gouverner selon son bon vouloir, et devra composer avec une droite aux aguets, sans doute prête à tout, particulièrement dans le cas de PODEMOS, pour faire obstruction à son action et profiter du moindre faux-pas du gouvernement pour revenir sur le devant de la scène.

Cette configuration est renforcée par les résultats des élections préfectorales (24), où le MAS ne remporte que trois des neuf préfectures (Oruro, Potosí, Chuquisaca). Si PODEMOS en gagne également trois (La Paz, Beni, Pando), ces élections sont surtout marquées par le " refuge vers le local » de célèbres figures de la vie politique bolivienne associées à la rosca, sans doute tout autant convaincues de la probable victoire de Morales que de la possibilité d'arracher des prérogatives au gouvernement en faveur du préfet (celui-ci disposant désormais de la légitimité du suffrage universel).

Un enjeu d'importance, en particulier dans les régions qui abritent les richesses naturelles du pays que sont le gaz et le pétrole, telles Tarija et Santa Cruz, où certains secteurs autonomistes caressent l'espoir de pouvoir être les seuls à en bénéficier. C'est le sens de la victoire de l'ancien président du Comité Civique, Rubén Costas, à Santa Cruz, et de l'ancien député du MNR, Mario Cossío, à Tarija (25).

Parallèlement, ces élections montrent également le poids que conserve le clientélisme à l'échelle locale. En effet, paradoxalement, si la victoire du MAS aux élections générales est en quelque sorte une victoire sur les pratiques clientélistes dont les " partis traditionnels » sont coutumiers (26), consacrant ainsi le " voto consciente » (vote conscient) promu par Morales, les résultats des préfectorales illustrent une forme de permanence des fidélités locales et d'une politique " désidéologisée », au profit de la démonstration d'une efficacité dans la mise en place de travaux publics. Ainsi en est-il pour José Luis " Pepelucho » Paredes, dont la campagne s'est centrée sur les réalisations qu'il avait effectuées en tant que maire d'El Alto, et celles qu'il mettrait en place en tant que préfet, et qui n'a pas hésité à se démarquer de Jorge Quiroga dont il défendait pourtant le sigle (cf. note 15). Autres exemples, Leopoldo Fernández, connu comme le " cacique » du Pando, et dont les analystes politiques boliviens disent que " beaucoup à Cobija [la capitale du département] lui doivent leur carrière », ainsi que Manfred Reyes Villa, ancien maire de Cochabamba proche de l'ADN, qui fonda son propre parti, la NFR, en vue des générales de 2002 où il fut candidat à la présidence et longtemps grand favori, avant d'échouer à la troisième place.

Le défi du MAS : articuler l'action gouvernementale à la mobilisation sociale

A première vue, tout porte donc à croire que la situation du MAS en Bolivie est comparable à celle du Parti des Travailleurs au Brésil, au lendemain de la victoire de Lula en 2001 : une victoire électorale éclatante, mais qui ne lui apporte pas pour autant une liberté d'action au niveau gouvernemental. Cependant, une telle comparaison paraît très limitée, et ce sur plusieurs points.

Du point de vue de la légitimité du gouvernement d'abord. Si Lula l'emporta largement sur son rival du Parti Social-Démocrate Brésilien (PSDB), José Serra, ce ne fut qu'au terme d'un second tour dont la campagne fut ponctuée de marchandages et d'alliances de dernière minute. A l'inverse, la victoire de Morales, à la majorité absolue dès le premier tour, auréole le leader cocalero d'une légitimité sociale qui ne souffre d'aucune contestation.

Du point de vue programmatique ensuite. Si les résultats du MAS lui imposeront sans doute d'accepter de faire des concessions au coup par coup à l'égard d'alliés ponctuels dans l'enceinte du congrès, le parti d'Evo a construit sa campagne sur la base de promesses claires quant à la nationalisation des hydrocarbures, la convocation de l'Assemblée constituante et la dépénalisation de la culture de la coca, et a gardé une véritable indépendance à l'égard des partis de droite, en dépit de quelques mains tendues en direction de l'UN en vue d'une éventuelle alliance lors du second tour au sein du congrès. Ce qui a peu à voir avec le PT de la campagne de 2001, dont le slogan principal était " Petit Lula, paix et amour », un PT qui avait tout fait en amont pour rassurer le FMI sur le plan des politiques macro-économiques, et qui avait conclu des alliances électorales avec des secteurs conservateurs, Lula en personne imposant même comme candidat à la vice-présidence un riche entrepreneur néolibéral.

Enfin, le dernier élément de différenciation réside dans l'état de mobilisation des mouvements sociaux, et la nature des relations de ces partis avec ces derniers. A l'évidence, l'arrivée au pouvoir de Lula eut lieu à un moment de reflux des mouvements sociaux au Brésil, la victoire électorale pouvant être assimilée à un " palliatif » à des mobilisations sociales sans résultat et en déclin. Autre élément à prendre en compte, la forte institutionnalisation du PT, dont la présence continue dans les instances de pouvoir à l'échelle fédérale, étatique (de l'Etat) et municipale depuis plus de quinze ans, n'a pas été sans effet sur le parti, ses orientations, sa composition sociologique.

Dans le cas du MAS, on peut difficilement parler d'institutionnalisation, tant en raison de la relative " jeunesse » du parti que de sa conformation en tant " qu'instrument politique » au service du mouvement paysan-indigène (27). Ce qui porte à conséquence quant au rapport du parti aux institutions et aux mouvements sociaux. Dans le cas du PT, en effet, le rapport à ces derniers semble avoir dérivé en une relative " instrumentalisation » aboutissant à un affaiblissement de la capacité de mobilisation de mouvements déjà quelque peu " aphones », comme par exemple la Centrale Unique des Travailleurs (CUT). A l'inverse, la croissance du MAS a été concomitante de celle de mouvements sociaux en lutte, que ce soit en défense de la culture de la coca ou des droits indigènes depuis quasiment 20 ans, ou contre le modèle économique néolibéral depuis 5 ans. Récemment, le MAS a démontré qu'il pouvait soumettre les mouvements sociaux qui lui sont fidèles (comme les cultivateurs de coca, ou la fraction du mouvement paysan qu'il dirige) à ses intérêts, et leur imposer de ne pas recourir à la mobilisation, comme lors de la crise de la vente de gaz à l'Argentine à un prix solidaire par le gouvernement Mesa en avril 2004. Mais contrairement à la situation brésilienne, les mouvements sociaux boliviens, lors de la crise de mai-juin 2005 notamment, ont également démontré une relative autonomie à l'égard du MAS dans l'action contestatrice et la mobilisation, ainsi qu'une capacité à peser sur les orientations politiques de ce parti (28).

Il est donc probable que le gouvernement du MAS soit soumis à un relatif " contrôle » de la part des organisations sociales. L'attitude d'un dirigeant comme Román Loayza, leader de la fraction de la Centrale Paysanne de Bolivie (CSUTCB) acquise au MAS, montre toute l'ambiguïté de nombreux masistas qui oscillent parfois entre leur responsabilité de dirigeant du parti et leur statut de représentant syndical cherchant à défendre ses bases : accusé de vouloir fomenter un coup d'Etat après avoir déclaré au cours de la campagne qu'un gouvernement de Jorge Quiroga ne tiendrait pas six mois, il annonça quelques jours après qu'il ne donnerait que trois mois à un gouvernement dirigé par Morales pour respecter ses engagements quant à la nationalisation des hydrocarbures et la convocation d'une Assemblée constituante. La direction du MAS l'obligea à se rétracter. Au lendemain de la victoire, celui qui est pourtant un personnage-clé de ce parti, pour lequel il a entre autres été sénateur, réclamait " au moins quatre ministères dirigés par des membres de la CSUTCB » !

Il ne fait aucun doute que cette apparente schizophrénie n'est compréhensible qu'au regard du rapport particulier entretenu entre le MAS et ces organisations. Des organisations qui, si elles savent faire preuve de loyauté par rapport au parti (29), n'en sont pas moins exigeantes à l'égard de leurs dirigeants, les soumettant de la sorte à une forte pression. Il faut pourtant se garder de toute idéalisation du MAS dans la mesure où les exigences des " bases », si elles peuvent être " politiques », se réduisent parfois à la défense d'intérêts purement corporatistes, comme l'illustre le cas de Loayza, reproduisant d'une manière originale des pratiques qu'on pourrait parfois volontiers qualifier de clientélistes (30).

L'assemblée générale réunissant la direction du MAS, les députés et sénateurs nouvellement élus, et les dirigeants d'organisations sociales, tenue à Cochabamba le 21 décembre, a illustré de manière symbolique quel devait être en théorie le rapport des élus aux mouvements : un rapport de soumission et de respect. Assis face à une estrade où figuraient, aux côtés de Morales et d'Alvaro García Linera, les dirigeants des principales organisations sociales paysannes, indigènes et, fait nouveau, ouvrières et urbaines (le secteur des commerçants au détail et les mineurs coopérativistes, par exemple), les députés et sénateurs ont pu entendre le nouveau vice-président leur déclarer : " Vous êtes les soldats des mouvements sociaux, vous devrez toujours vous mettre à la disposition de ces organisations qui ont donné naissance à cet instrument politique des opprimés ». De son côté, Evo Morales a répondu aux préoccupations de nombreux militants de base face à " l'invasion » des commissions de travail chargées de l'élaboration du programme par des ingénieurs, techniciens et autres professionnels sans passé militant, en déclarant : " Le MAS a besoin de gens compétents, et un espace de travail sera garanti à ceux qui veulent se mettre au service de son gouvernement. Toutefois, les postes de ministres et vice-ministres seront uniquement attribués à des gens qui, au-delà de leur compétence, ont déjà donné des preuves de leur conscience sociale et de leur volonté de travailler pour le peuple ».

Les risques de soumission des mouvements sociaux au gouvernement sont toutefois réels. Peu nombreux sont les leaders qui, entre soutien inconditionnel et menaces de mobilisations radicales, font preuve de nuances vis-à-vis du MAS. D'un côté, en effet, certains dirigeants ont oublié les divergences qui autrefois, justifiaient un comportement sans concession à l'égard de Morales. Ainsi, Abel Mamani, le leader de la FEJUVE d'El Alto qui s'était montré mécontent des propositions de candidatures du MAS en faveur de son organisation avant les élections, et qui avait affiché un profil indépendant à l'égard de ce parti au cours de la campagne, a conclu dès le 22 décembre un accord avec Morales, soulignant que la FEJUVE ne décrèterait pas d'ultimatum à l'encontre du futur gouvernement. Quant à Alberto Aguilar, dirigeant des mineurs d'Etat (FSTMB), il a accepté d'intégrer les commissions de transition gouvernementale du MAS, à la seule condition, cependant, que le futur ministère des mines ne soit pas attribué aux coopérativistes que ses militants considèrent comme des " traîtres ». Enfin, Edgar Patana, leader de la Centrale Ouvrière Régionale (COR) d'El Alto, déclarait le 24 décembre que " le MAS est le pays du changement », et ce après avoir pourtant annoncé avant les élections qu'il ne soutiendrait pas Morales, et que " lui comme " Tuto » devaient faire leurs preuves » (31).

De l'autre côté, en revanche, des dirigeants comme Felipe Quispe et Jaime Solares (COB), conservent une attitude intransigeante à l'encontre du leader du MAS. Le fruit d'un fort ressentiment à l'égard du triomphe de celui qu'ils ont si souvent pointé du doigt comme un " ennemi du peuple » ? En tous cas, ils ont du mal à ne pas apparaître comme les " autres » perdants du 18 décembre.

Pour Felipe Quispe, le coup est dur : crédité d'à peine plus de 2 %, son parti, le MIP, perd sa personnalité juridique, ce qui l'empêche par ailleurs d'assumer le mandat de député plurinominal pourtant gagné dans les urnes. Même son bastion d'Achacachi, ce village de l'Altiplano aymara qui fut si souvent le centre des mobilisations indigènes, lui a préféré " Evo », le MAS l'emportant là-bas avec plus de 55 %, contre 28,5 % pour le MIP. Tout porte à croire que cette campagne électorale fut la dernière de Quispe, âgé de 62 ans.

Jaime Solares, quant à lui, s'est d'ores et déjà engagé à appeler ses bases à la mobilisation d'ici à trois mois, en cas d'absence d'avancées de la part du gouvernement sur les dossiers relatifs à la nationalisation du gaz et à l'augmentation des salaires dans la fonction publique, suite aux conclusions du Sommet National-Populaire tenu à El Alto début décembre 2005 (32).

Si l'autonomie du mouvement syndical à l'égard de l'exécutif du MAS est sans doute un signe positif, la radicalité de la posture, en revanche, surprend. Une posture qui n'est pas sans rappeler l'intransigeance de la COB au début des années 1980, qui avait contribué à précipiter la chute du gouvernement de l'UDP en rompant le dialogue avec lui. Un dialogue qui, entre Solares et Morales aujourd'hui, n'a pas repris depuis la rupture en juin 2005 du Pacte d'Unité Révolutionnaire, pacte qui leur avait pourtant permis de mobiliser conjointement contre le gouvernement Mesa. D'où un risque d'isolement qui guette Solares, alors même que son organisation n'a plus ni le prestige, ni la représentativité dont elle disposait il y a maintenant plus de trente ans.

De nombreuses expectatives à l'égard du gouvernement masista

Naviguant entre fidélité corporatiste et intransigeance radicale, les mouvements sociaux boliviens semblent encore chercher à définir les modalités de leur relation avec le gouvernement, ce qui est sans doute compréhensible à ce stade. Toutefois, il sera important que ces mouvements soient rapidement capables de trouver la posture adéquate, permettant de lier à la fois un " contrôle » du gouvernement, et sa défense face à la droite si le besoin s'en fait sentir. Cela, bien sûr, dépendra également en partie de la place réelle dont disposeront ces mêmes mouvements au sein du gouvernement, et des mécanismes qui seront mis en place pour leur permettre de se l'approprier. La dialectique qui se mettra en place entre mouvements sociaux et gouvernement sera en effet fondamentale, tant pour ce qui est de l'application du programme défendu au cours de la campagne, que de l'évolution de l'exercice du pouvoir en Bolivie vers une forme de démocratie participative orientée vers l'auto-organisation. C'est peut-être à cette seule condition que les mouvements sociaux pourront réellement devenir les meilleurs défenseurs du gouvernement du MAS.

L'un des premiers enjeux sera la nationalisation des hydrocarbures, dont Evo Morales a précisé qu'il s'agirait de la toute première mesure du gouvernement. Longtemps favorable à un partage des profits entre l'Etat et les compagnies pétrolières selon le principe " 50/50 », le MAS s'est converti à la nationalisation lors de la crise de mai-juin 2005. Cependant, la nationalisation préconisée par Evo Morales ne convainc pas forcément l'ensemble des mouvements sociaux, dont les dirigeants les plus radicaux comme Solares ou Quispe soupçonnent le nouveau président de complaisance à l'égard de ces multinationales. En effet, tandis que le MIP défendait au cours de la campagne une nationalisation sans indemnisation, le MAS ne revendiquait pour sa part qu'une " nationalisation des hydrocarbures sans expropriation ».

Cette formule à première vue ambiguë, que Morales justifiait en expliquant qu'il s'agissait de " nationaliser les hydrocarbures, mais pas les biens des compagnies pétrolières », a pourtant une base juridique solide et une justification politique et pratique. Juridiquement, les contrats signés entre l'Etat bolivien et les compagnies pétrolières au début des années 2000 sont effectivement entachés d'inconstitutionnalité (cf. note 9), bien que cette interprétation soit contestée par des compagnies pétrolières qui en appellent aux conventions internationales pour maintenir le statu quo. Quant à la volonté de ne pas s'attaquer aux biens de ces compagnies, elle répond à une difficulté concrète qui est de savoir comment se réapproprier les hydrocarbures sans se priver du maintien d'un savoir-faire dans l'exploitation de ces ressources, alors même que l'entreprise d'Etat dans ce secteur (YPFB) a été quasiment réduite à une coquille vide depuis la " capitalisation » au milieu des années 1990.

La proposition du MAS devrait donc conduire vers la mise en place d'un consortium d'exploitation du gaz mixte public/privé, dont l'entreprise d'Etat (à savoir YPFB, qui ferait l'objet d'une " refondation ») serait l'actionnaire majoritaire. Ce qui ferait d'YPFB, du point de vue de la place occupée par l'Etat dans le secteur pétrolier, l'équivalent de la brésilienne Petrobras. La position du MAS s'apparente bien à un jeu d'équilibriste, dans la mesure où elle vise à faire respecter l'exercice de la souveraineté de l'Etat sur ses ressources, et à permettre la mise en place concrète de l'industrialisation du gaz, tout en évitant des représailles juridiquement fondées, ainsi que la perte du savoir-faire technique dont disposent les multinationales. A travers cette proposition, jugée par certains très limitée en raison de la place importante qu'y conserveraient ces entreprises, celles-ci perdraient pourtant ce qui constituait le fondement de leurs énormes profits en Bolivie : l'industrialisation du gaz aurait en effet comme conséquence la disparition de la rente pétrolière que leur garantissait l'exportation directe de cette ressource comme matière première et son industrialisation à l'étranger (33). Ce qui laisse entrevoir, malgré leurs messages de félicitations adressés à Morales en personne au lendemain de sa victoire, une possible menace de la part de ces compagnies sur le gouvernement, dont l'action pourrait, dans ce cas, être légitimée par la mobilisation sociale.

L'autre thème capital en ces premiers jours de gouvernement masista sera la convocation de l'Assemblée constituante. Revendiquée maintenant depuis de longues années par l'ensemble des mouvements sociaux boliviens, et par le mouvement paysan-indigène en particulier, l'Assemblée constituante pourrait permettre d'en finir avec un Etat post-colonial, cimenté par le mythe d'une république unificatrice, qu'Alvaro García, s'exprimant alors en tant que sociologue, n'hésitait pas à qualifier " [d']Etat mono-ethnique ou mono-culturel, dont on peut dire qu'il est, en ce sens, excluant et raciste » (34).

Reste à savoir sous quelles modalités sera préparée cette Constituante. A ce jour, nombreux sont les scénarios envisageables. En effet, la Constituante pourrait très bien se limiter à un simple artifice institutionnel dont le seul objectif serait de consolider la présence du MAS à la tête de l'Etat par une pure modification des " règles du jeu ». Inversement, cette Constituante pourrait donner lieu à la mise en place d'un processus d'auto-organisation démocratique, en permettant aux organisations paysannes-indigènes et populaires d'y prendre toute leur place. Si les incertitudes persistent quant à la voie que compte emprunter le MAS sur cette question, c'est entre autres en raison de la crainte que suscite la possibilité que la droite ne rebondisse au cours d'un processus constituant " ouvert », si le scénario-catastrophe des premiers mois de gouvernement chaotique venait à être une réalité, l'élection pouvant alors donner lieu à un " vote-sanction ». D'où, à nouveau, l'importance qu'aura la capacité des mouvements sociaux à peser sur la vie politique, tant pour défendre le gouvernement que pour exiger de lui qu'il respecte ses promesses de campagne.

Une politique étrangère entre radicalité bolivarienne et realpolitik internationale

Une des clés concernant la capacité du gouvernement masista à répondre positivement aux espoirs placés en lui sera également la position qu'il occupera sur la scène internationale, et les alliés qu'il sera en mesure d'attirer à lui. Pour le moment, l'ensemble du MAS, et Evo Morales en personne, ont adopté une posture anti-impérialiste sans concession à l'égard des Etats-Unis. Le soir-même de sa victoire, le nouveau président bolivien concluait son discours par le célèbre et radical slogan du mouvement cocalero, " Kausachun coca, Wa±uchun yankis ! » (Vive la coca, dehors les yankees). Une petite surprise au regard de l'insistance croissante sur la " modération » au cours de la campagne du MAS. Par la suite, il multiplia les interventions dans les médias expliquant que s'il ne souhaitait pas rompre les relations diplomatiques avec le voisin nord-américain, il n'hésiterait toutefois pas à l'envisager si les Etats-Unis ne se résignaient pas à ne plus considérer la Bolivie comme une colonie. Juan Ramón Quintana, spécialiste des questions de défense nationale au sein du MAS, déclarait pour sa part que " le gouvernement est prêt à se passer de l'aide financière des Etats-Unis si celle-ci est conditionnée de quelque manière que ce soit ».

Parallèlement à cette conduite, Morales a également donné des signes forts de sa volonté d'approfondir les rapports entre la Bolivie et l'axe Cuba-Venezuela. C'est à La Havane, le 30 décembre 2005, que le président bolivien a effectué son premier voyage diplomatique, signant à cette occasion un accord avec Fidel Castro renforçant la coopération entre les deux pays. Le 4 janvier 2006, Morales se trouvait à Caracas pour y rencontrer le président vénézuélien Hugo Chávez. Un signe allant dans le sens d'un engagement de la Bolivie au sein de l'Alternative Bolivarienne pour les Amériques (ALBA), d'autant que les deux leaders ont formulé le souhait de consolider cet " axe du bien » passant par La Paz, Caracas, et La Havane. Ce fut à nouveau l'occasion, là encore, de signer un accord liant la Bolivie au Venezuela, un accord qui prend toutefois une signification toute particulière au regard des tensions qui avaient traversé les relations personnelles entre Chávez et Morales récemment. Ce dernier, en effet, vit d'un mauvais œil Chávez soutenir la candidature du Chilien Insulza à la tête de l'OEA (Organisation des Etats d'Amérique), candidature contre laquelle s'était coalisée l'ensemble de la classe politique bolivienne, et substituer les importations vénézuéliennes de soja bolivien par du soja provenant des Etats-Unis. C'est peut-être la raison pour laquelle le président bolivien n'avait pas prévu, initialement, de faire escale à Caracas au cours de sa tournée internationale. En promettant 30 millions de dollars d'aide sans condition à la Bolivie pour l'année 2006, Hugo Chávez s'est sans doute fait pardonner ces " errements » auprès de son nouveau partenaire.

Sans doute l'un des défis du futur gouvernement bolivien sera-t-il de conserver cette même posture anti-impérialiste au-delà des Amériques. Si Morales n'est pas avare de commentaires sur les profits engrangés par les compagnies pétrolières européennes telles que l'espagnole Repsol ou la française Total, il adopte en revanche un ton beaucoup plus suave à l'égard des chefs d'Etat européens. Le cas du président français Jacques Chirac, à ce titre, est exemplaire. Populaire dans de nombreux pays du Sud depuis son opposition à la guerre contre l'Irak, Chirac l'était déjà avant en Bolivie, pour avoir flatté le nationalisme bolivien lors d'un conflit fort peu politique lié au fait que la sélection de football puisse continuer à jouer à La Paz, malgré l'altitude (35). Ce qui lui permit de se forger l'image d'un ami de la Bolivie. Ceci explique en partie le prestige dont il jouit à La Paz, y compris auprès des dirigeants du MAS !

Une telle attitude n'est toutefois pas uniquement dictée par un amour inconsidéré du football, ou par un nationalisme sans limites. De fait, la direction du MAS tend à considérer l'Europe comme un partenaire pouvant se substituer aux Etats-Unis, dans le cas où les relations avec la Maison Blanche viendraient à se dégrader rapidement. Si les pays européens sont loin d'être absents de la Bolivie, ne serait-ce qu'au niveau des projets de coopération, il ne fait aucun doute que ceux-ci sont disposés à y occuper une place encore plus importante, particulièrement sur le plan économique.

Le risque, dès lors, est de voir le gouvernement bolivien adopter une posture diplomatique caractérisée par l'absence de toute critique significative à l'égard de ses nouveaux partenaires. Une telle " realpolitik » peut parfois conduire à de graves erreurs d'appréciation du point de vue politique. Il est ainsi fort probable que l'amitié de Chávez et Castro pour le président français ait joué un rôle considérable dans la condamnation sans nuances par les deux chefs d'Etat latino-américains, des émeutes provoquées par les jeunes des banlieues françaises, au mois de novembre 2005. Qu'en sera-t-il de Morales dans ce domaine ?

Révolution démocratique ou processus à définir ?

La victoire de Morales a suscité une incroyable vague d'enthousiasme, que ce soit parmi les peuples indigènes de Bolivie et d'Amérique latine, ou la gauche internationale, qui peut y voir le signe d'une confirmation d'un mouvement de fond contre le néolibéralisme à l'échelle de la planète. De là à voir dans le processus en cours en Bolivie une " rupture » avec " l'ancien régime », il n'y a qu'un pas que certains commentateurs et analystes ont allègrement franchi. Parmi eux, l'historien argentin Adolfo Gilly, qui n'y voit rien de moins que la " première révolution du vingt-et-unième siècle » (36), une révolution que beaucoup ont précipitamment qualifié de " démocratique » (37). L'expression de " révolution démocratique », pourtant, pose problème en soi, car elle conduit à ne légitimer que la voie électorale comme méthode de transformation sociale. Indirectement, elle tend à discréditer toute autre forme d'action qui, par la dichotomie dont cette expression est elle-même porteuse, serait irréductiblement condamnée à être " anti-démocratique », et ce indépendamment des conditions politiques et sociales dans lesquelles évoluent celles et ceux qui y auraient recours.

Le recours au terme de " révolution » lui-même ouvre également le débat sur la réalité des transformations sociales sur lesquelles peut déboucher la seule victoire du MAS sur le plan électoral. Chez Adolfo Gilly, par exemple, existe une volonté de justifier l'emploi du terme " révolution », qui, chez d'autres auteurs, semble être d'ordre purement littéraire. Une telle analyse mérite d'être discutée, et ce à plusieurs égards. On ne peut qu'être d'accord avec Gilly lorsqu'il affirme que la victoire de Morales est l'expression d'une " violente et persistante vague de fond contre la domination néolibérale dans un État raciste de matrice coloniale, comme l'a toujours été l'État bolivien ». Mais en qualifiant cette victoire de " révolution », Gilly laisse entendre que ce triomphe se suffit à lui-même. C'est d'ailleurs le sens de la conclusion de son texte, lorsqu'il indique qu'après ce succès, " ce qui vient après, viendra après ». Ne pourrait-on pas plutôt considérer que c'est précisément " ce qui viendra après » qui permettra de caractériser le processus ouvert par la victoire électorale du 18 décembre 2005, et éventuellement, le qualifier de " révolutionnaire » ?

Certes, selon Gilly, " les révolutions sont des déplacements violents des rapports de forces dominantes et subalternes dans une société déterminée. Ces déplacements mettent en crise la forme politique de la domination existante. » En ce sens, nul doute que le cycle de mobilisations ouvert en 2000 en Bolivie constitue un processus potentiellement révolutionnaire qui a permis de remettre en question l'existence de l'État colonial bolivien. Reste à évaluer si le " déplacement de rapports de forces » a vraiment pris un caractère concret en ce 18 décembre 2005, ou bien s'il reste encore à réaliser. Un exercice auquel on peut tenter de se livrer en mobilisant la notion de " pouvoir ». Comme le déclara Evo Morales lui-même, tout l'enjeu des prochains mois, voire des prochaines années, n'est " pas seulement d'arriver à constituer un gouvernement, mais de prendre le pouvoir ». Cette affirmation de Morales permet de s'interroger sur la nature de ce qu'est justement le pouvoir. On peut certes le réifier, en le considérant acquis une fois occupé le palais de gouvernement. Mais les défis et les tensions auxquels est d'emblée confronté le gouvernement du MAS montrent bien que le pouvoir, entendu comme une relation sociale entre deux ou plusieurs individus, ou dans ce cas précis, entre l'État et la société, ne s'acquiert pas, il se construit. C'est précisément à travers la construction d'un rapport de forces avec l'ambassade états-unienne, le Comité Civique Pro-Santa Cruz, l'armée, et dans une certaine mesure, même ceux qui apparaissent comme ses alliés aujourd'hui, tels les gouvernements cubain et vénézuélien, que l'on pourra réellement juger de la réalité du pouvoir dont dispose le gouvernement du MAS. Pas avant. C'est également par les modalités d'exercice de ce pouvoir qui seront adoptées par ce gouvernement, notamment à travers la place qui y sera concédée aux mouvements sociaux, que l'on pourra apprécier la réalité du " renversement des rapports de forces entre classes », et qualifier ce processus de " révolutionnaire »… ou non.

Le " pouvoir » actuel d'Evo Morales apparaît d'autant plus limité que sa victoire électorale, si elle va permettre en effet de renouveler de fond en comble le personnel politique bolivien, n'a pour l'instant d'effets concrets que sur la sphère politique. Or, le pouvoir ne se limite pas à la sphère politique, comme le rappelle pourtant si bien Gilly en évoquant le cas des mandataires mexicains contraints à se soumettre aux diktats des marchés financiers locaux par le respect du Pacte de Chapultepec, qu'il qualifie de véritable " Manifeste capitaliste ». Il se définit également à travers les relations que celle-ci entretient avec les sphères économiques et sociales.

Quant à la rupture avec les politiques néolibérales d'antan, elle n'est pour l'heure qu'une promesse électorale, et le restera tant que le gouvernement du MAS n'appliquera pas certaines mesures telles que l'abrogation du décret 21060 (qui constitue le cadre légal des privatisations). Le cas de Gutiérrez en Équateur montre que les revirements sont possibles, au-delà des discours et des promesses.

Faire face aux énormes pressions auxquelles sera soumis Morales, tant sur la scène locale qu'internationale, rendra la tâche de son gouvernement particulièrement délicate, en dépit d'une économie relativement saine et d'un panorama international plutôt favorable, notamment au niveau continental depuis le dernier sommet des Amériques à Mar del Plata (Argentine, 3-5 novembre 2005). En ce sens, les premiers mois du MAS à la tête de l'État, ceux-là mêmes qui correspondent aux premiers choix, aux premières décisions, ces premiers mois seront cruciaux. Ce qui prouve précisément toute l'importance qu'aura " ce qui viendra après ».

1. On comptabilise généralement plus de 30 ethnies au sein du territoire bolivien. Les plus importantes d'entre elles sont les Aymaras, concentrés sur l'Altiplano andin, les Quechuas, qui vivent dans les vallées andines de Cochabamba et Tarija, et les Guaranis, que l'on retrouve dans le Chaco et les plaines amazoniennes, à la frontière du Paraguay et du Brésil.

2. Selon le recensement de 2001, plus de 60 % des Boliviennes et Boliviens se définissent comme " indigènes ». A El Alto, ce chiffre va au-delà des 80 %.

3. Seuls deux candidats parvinrent à dépasser le seuil des trente pour cent par le passé : il s'agit de Hernán Siles Zuazo, candidat de la coalition de gauche UDP (Union Démocratique Populaire) en 1980, et de Gonzalo Sánchez de Lozada, du Mouvement Nationaliste Révolutionnaire (MNR) en 1993, qui obtinrent tous deux 34 % lors de ces deux scrutins.

4. Cette appréciation est valable pour tous les gouvernements, à l'exception de celui dirigé par Jaime Paz Zamora (MIR), dans le cadre d'un " accord patriotique » avec l'ADN, de 1989 à 1993. Jaime Paz se distingua sur le thème de la coca, en menant campagne en faveur de sa dépénalisation au cours de son mandat, sous le slogan " coca no es cocaïna ». Ceci eut pour effet de susciter l'hostilité de l'administration états-unienne à son encontre, et de faire du MIR un parti populaire parmi les syndicats de cultivateurs de coca pendant un certain temps (voir sur ce thème, Healy (Kevin), " Political Ascent of Bolivia's Peasant Coca Leaf Producers », in Journal of Interamerican Studies, n° 33, vol. 1, 1991).

5. Le MNR fut créé dans les années 1940, en opposition aux partis tenus par l'oligarchie vivant de l'exportation de l'étain et du cuivre. Il fut l'acteur central de la révolution de 1952, qui mit à l'ordre du jour la nationalisation des mines et la réforme agraire. Il se convertit au néolibéralisme sous l'influence de son leader Victor Paz, puis surtout sous Sánchez de Lozada. Le MIR fut créé dans les années 1970, par un groupe de militants exilés au Chili, qui prirent modèle sur le parti chilien du même nom. Combattant contre la dictature de Bánzer, sa direction finit par s'allier avec lui à la fin des années 1990. Les sigles de ces deux partis, porteurs de projets de transformation sociale, s'apparentent plus aujourd'hui à des vestiges du passé qu'à des noms illustrant l'idéologie de ces formations. Quant à l'ADN, il s'agit du parti construit par Bánzer au lendemain de la démocratisation pour participer aux élections.

6. Victime de graves problèmes de santé, Hugo Bánzer est contraint de démissionner en 2001, cédant ainsi son mandat à son vice-président Jorge Quiroga jusqu'en 2002.

7. " Goni » est le surnom de l'ex-président Gonzalo Sánchez de Lozada.

8. Les violations des droits humains n'ont pas été le seul fait du gouvernement Sánchez de Lozada. Si l'ampleur des massacres d'Octobre 2003 est sans précédent dans l'histoire de la démocratie bolivienne, massacres auxquels il faudrait ajouter l'écrasement sanglant de la mutinerie des policiers de février 2003, le gouvernement Bánzer-Quiroga a également été pointé du doigt par l'Assemblée populaire des droits humains de Bolivie (APDHB) pour les meurtres de plus d'une trentaine de cultivateurs de coca au cours de la période 1997-2002. Voir Van Cott (Donna Lee), " From Exclusion to Inclusion: Bolivia's 2002 Elections », in Journal of Latin American Studies, Vol. 35, Part 4, 2003.

9. Quelques mois avant les élections de 2005, la population du département de La Paz a été affectée par une pénurie de gaz, dont la cause est restée relativement incertaine. Si le trafic de bouteilles de gaz à destination du Pérou, où celles-ci sont revendues à un prix bien plus élevé qu'en Bolivie, y a sans aucun doute contribué, la suspicion s'est également portée sur les compagnies pétrolières, accusées de vouloir faire du chantage au gouvernement afin de s'opposer à la renégociation des contrats les liant à l'Etat bolivien. Cette pénurie a donné lieu à des mobilisations de voisins, bloquant les rues de La Paz et El Alto munis de leur seule bouteille de gaz vide.

10. Voir sur ce sujet, Orgáz García (Mirko), La guerra del gas ; Nación versus Estado transnacional. La Paz, Ofavin, 2002, et La Nacionalización del gas, La Paz, C&C Editores, 2005.

11. Selon le spécialiste de la question au sein du MAS, Manuel Morales Olivera, " ces contrats sont nuls de plein droit car ils sont illégaux dans la mesure où ils ne respectent pas la Constitution ». La Constitution prévoit en effet que ce type de contrat doit être ratifié par le Congrès, ce qui n'a jamais eu lieu.

12. La Loi sur les Hydrocarbures votée en juin 2005 prévoit l'ajout d'un impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) qui porte sur 32 % des bénéfices des compagnies pétrolières, augmentant à 50 % la part des profits générés par le gaz revenant à l'Etat bolivien. Sur ce sujet, voir Stefanoni (Pablo), " Polarisation électorale et crise de l'Etat », in Inprecor, n° 511-512, de novembre-décembre 2005.

13. Depuis la guerre du Pacifique de 1879, lors de laquelle le Chili s'est emparé de tout le littoral qui appartenait à la Bolivie, il existe un sentiment anti-chilien très fort dans le pays, sentiment alimenté par chaque nouveau débat sur un accès bolivien à la mer.

14. Sur le revirement du MAS en faveur de la nationalisation, voir Vermorel (Thierry), " La seconde guerre du gaz : les mouvements sociaux renversent Carlos Mesa », Inprecor n° 507/508, de juillet-août 2005 .

15. Ainsi, le principal candidat de droite, Jorge Quiroga, proposait une " nationalisation des ressources des hydrocarbures », ce qui à première vue, est un contre-sens car cela signifiait nationaliser des ressources qui, de fait et de droit, appartiennent déjà à l'Etat ! Derrière le terme " nationalisation », il s'agissait en fait de rendre transparente la redistribution des ressources générées par le gaz. Ce qui, il faut bien l'admettre, n'a pas grand chose à voir avec la nationalisation effective du gaz.

16. Jorge Quiroga s'est fait le porte-parole d'une " révolution via la démocratie, contre les grévistes et les bloqueadores » (coupeurs de route, type d'action très employée par les mouvements sociaux boliviens, comparable aux piquetes argentins), sans que l'on sache bien de quelle révolution il s'agissait puisque son programme plaidait pour une continuité de l'application du modèle néolibéral. A la phraséologie a été également associée une imagerie révolutionnaire, puisque PODEMOS arborait comme logo une étoile blanche sur fond rouge. Ce choix résultait, selon les propos du porte-parole de cette formation, Hernán Terrazas, des conclusions d'une enquête marketing ! Doria Medina, pour sa part, s'est érigé en représentant d'un centre-gauche raisonnable, présentant Morales et Quiroga comme l'expression de deux projets de société radicaux, et développant un discours anti-libéral modéré, discours dont la crédibilité était d'emblée atténuée par son statut d'ancien ministre d'un gouvernement libéral.

17. José Luis Paredes, ancien maire de El Alto pour le MIR, qui vient d'être élu préfet du département de La Paz, en a été la plus parfaite illustration : soucieux de trouver une place de candidat au début de la campagne, quelle que soit la liste, il négocie jusqu'à la dernière minute avec UN comme PODEMOS, et cherche même à entrer en contact avec le MAS. Vers la fin de la campagne, visiblement convaincu de la défaite de " Tuto », il déclare au micro d'une radio nationale que la perspective de gérer la préfecture avec Morales comme président ne le dérange aucunement (Cf. La Prensa, 30 novembre 2005). Il semble qu'il se soit fait rappeler à l'ordre par Quiroga, qui l'aurait contraint à apparaître dans un spot télévisé enjoignant les électeurs de La Paz à voter pour sa candidature aux préfectorales, et pour " Tuto » aux générales.

18. La Prensa, " Giordano: En el MNR manda Goni y se erró con Nagatani », 18 septembre 2005.