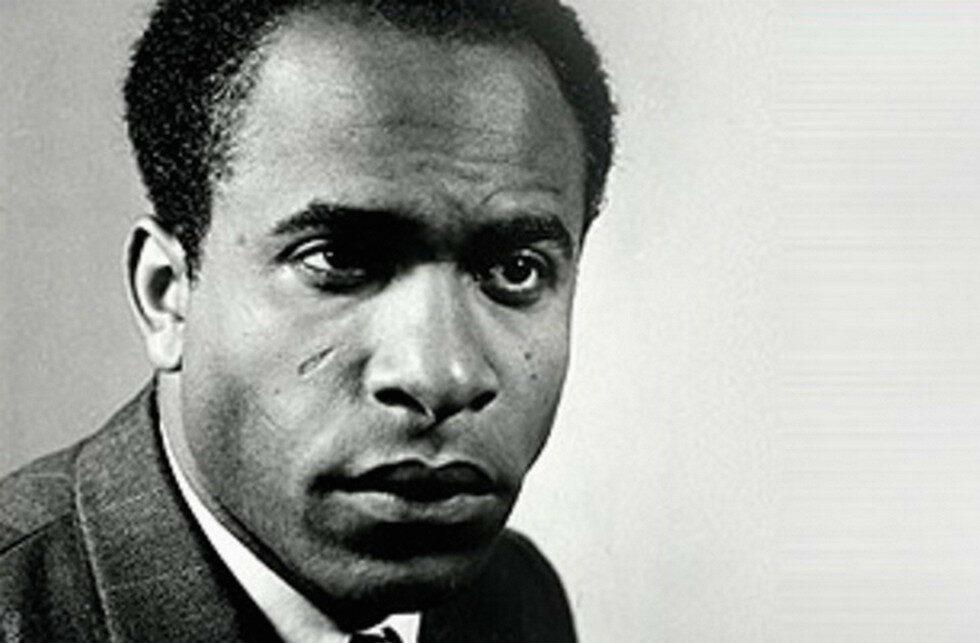

A l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, les éditions Amsterdam rééditent en format poche le livre que Matthieu Renault lui a consacré, intitulé Frantz Fanon : de l’anticolonialisme à la critique postcoloniale. L’extrait que Contretemps web reprend ici analyse l’ancrage de la politique révolutionnaire anticoloniale dans la lutte vitale des colonisé·es pour l’existence.

Des mutations de l’animal politique

La médiation royale. Spontanéité et organisation

Arendt considère comme dangereux chez Fanon ce qu’elle appelle une « justification biologique de la violence ». Elle pose qu’il ne saurait y avoir de conversion de la lutte (animale) pour la vie en lutte politique, de la révolte biologique en révolution politique. À la thèse fanonienne/sartrienne selon laquelle la violence (naturelle) « est l’homme lui-même se recomposant », Arendt oppose la formation (marxienne) de l’homme par la médiation du travail en tant que « transformation de la nature », c’est-à-dire en tant que non-naturel. Mais Fanon s’était précisément attaché à défaire le couple binaire violence/travail (« nature/culture ») que répète Arendt : « Pour le colonisé, la violence représente la praxis absolue. » Elle est travail, son « seul travail » : « travailler, c’est travailler à la mort du colon ». C’est dire que la violence joue un rôle formateur : elle est, écrit Fanon, médiation royale. D’immédiate (contre-violence), elle se médie, opère elle-même le passage de l’antidialectique coloniale, où toute médiation est interdite, à la dialectique décoloniale. Si, pour Arendt, la violence signe irrémédiablement la fin du politique, Fanon pense quant à lui une violence fondatrice d’une communauté, une violence comme commencement du politique. Parvenue à son paroxysme, la violence s’abolit, engendre la fin de l’état (colonial) de nature. C’est au sens le plus littéral du terme que le colonisé se fait animal politique, dans la mesure où c’est encore enserré dans les mailles de la vie nue, quasi animale, qu’il devient être politique. Il reconnaît « qu’exister au sens biologique du mot et exister en tant que peuple souverain coïncident ». Alors, la lutte des primitifs de la révolte va échapper au cadre d’une histoire naturelle de la lutte. La (non-)histoire naturelle va s’historiciser.

Dans ce que Fanon désigne comme la « première période » de la lutte anticoloniale, le « spontané est roi ». L’art politique se confond avec l’art militaire : « faire la guerre et faire de la politique, c’est une seule et même chose ». Mais cette logique militaire de la contre-violence ne sera pour lui qu’un stade, le stade guerrier de décharge musculaire des énergies. Et la tâche qu’il se donnera sera précisément de réconcilier le politique et le militaire, de défaire leur division, source d’interminables dissensions au sein des forces armées algériennes – que l’on ne songe qu’à l’assassinat d’Abane Ramdane en 1957. Il s’agira en somme de thématiser une politique de la violence.

Fanon le fera d’abord en identifiant le couple politique/militaire au couple (marxiste) spontanéité/organisation. Si la lutte ne peut commencer que comme jacqueries, le « volontarisme spectaculaire qui entend mener d’un seul coup le peuple colonisé à la souveraineté absolue », faire passer « sans transition de l’état de colonisé à l’état de citoyen », « qui entend régler son sort tout de suite au système colonial est condamné, en tant que doctrine de l’instantanéisme, à se nier » ; négation qui rend possible la transformation de l’insurrection spontanée « en guerre révolutionnaire ». Si l’immédiateté de la contre-violence était la seule réponse possible à l’im-médiation coloniale, le colonisé doit mettre fin à cette « illusion d’éternité », au « culte de la spontanéité ». Il doit découvrir la temporalité de la lutte, « la dynamique temporelle de [ses] efforts », car la guerre demande du temps, elle « dure ». Ce n’est qu’ainsi que sera mis fin à la fin coloniale de l’histoire, qu’ainsi que les masses entreront « sur la scène de l’histoire ». C’est là une tâche d’autant plus complexe que les masses paysannes, peuple sans histoire plongé « dans la répétition sans histoire d’une existence immobile », non moins que le lumpenproletariat, dont Fanon diagnostique les « tares », l’inconscience et l’ignorance nées « d’une trop grande habitude de la misère physiologique, des humiliations et de l’irresponsabilité », menacent toujours de céder aux séductions des forces coloniales.

C’est pourquoi cette « réserve humaine disponible [doit être] immédiatement organisée par l’insurrection » : « les jacqueries, mêmes grandioses demandent à être contrôlées et orientées », ce qui peut être traduit économiquement : ce qu’il faut bâtir, c’est un nouveau système énergétique régulant la distribution, les accumulations et les décharges de force. Car la spontanéité de la contre-violence – « l’immédiateté [des] muscles » – s’avère être un « mirage ». « Il faut passer, résume très bien Abdelkader Djeghloul, de la réaction épidermique à […] la connaissance politique. » Organiser les forces anticoloniales signifie élever leur conscience et leur connaissance, politiser et idéologiser les masses. L’idéologisation est un travail de rationalisation devant mettre fin au manichéisme de la contre-violence : « Le colon n’est plus simplement l’homme à abattre. » Elle est lutte contre une « brutalité pure, totale », « aventurière et anarchiste » qui ne saurait conduire qu’à la défaite. Cette brutalité est celle de nombre de partis nationalistes africains qui, loin de chercher à « intégrer » les masses, exploitent leur « caractère rétrograde, passionnel et spontanéistes », c’est-à-dire les utilisent comme « force de manœuvre, inerte, aveugle. Comme force brute ». En d’autres termes, s’accaparant des forces de la vie nue, ils contraignent la violence à demeurer sur le plan de la lutte animale et jouent de fait contre ses pouvoirs de médiation.

Jamais Fanon, à la différence de Gandhi, ne concevra les masses comme ingérables, incontrôlables, indisciplinées. Il n’en partage pas moins avec lui un souci de régulation et de discipline des énergies. La purification par la violence devra donner lieu à une purification de la violence elle-même. À la suite de Hegel et Engels, Fanon tâche de penser la conversion de la violence en rationalité. Ne sommes-nous pas cependant en présence d’une aporie ? Car si d’un côté la violence est dite médiation royale, l’insurrection quasi-animale se disciplinant pour se convertir en lutte politique pour l’indépendance, d’un autre côté, l’immédiation de la contre-violence est perçue comme devant être régulée/organisée, être médiée : « il ne faut pas attendre qu’en perpétuel renouvellement révolutionnaire les hommes insensiblement se transforment […] mais il faut aider la conscience […], car tout doit aller de pair ». La médiation royale n’est-elle pas une médiation inachevée, ce qui serait déjà l’aveu que jamais la violence ne peut, d’elle-même, mettre fin à la violence, s’abolir ? C’est déjà la question du devenir postcolonial de la violence que Fanon soulève ici, fût-ce incidemment et peut être involontairement.

Une théorie des mutations

En situation coloniale, le colonisé est pour le colon « négation des valeurs. Il est […] l’ennemi des valeurs ». Rejeter les « valeurs occidentales », c’est donc inversement pour l’« indigène » résister à sa dé-valorisation. La phase de contre-assimimation est « confrontation véhémente de valeurs », réévaluation des valeurs dévaluées (négritude). Mais loin d’intensifier cette guerre des valeurs, la lutte de libération nationale débute comme négation de toute valeur. S’enracinant dans cette zone de non-être qu’est la vie nue, elle n’a initialement d’autre fin que cette valeur animale, donc cette non-valeur, qu’est le pain. Le travail de la violence n’est encore qu’un travail de destruction (purification) des valeurs, d’où le profond amoralisme de la contre-violence. La révolution n’en sera pas moins pour Fanon création de « nouvelles valeurs ». Elle sera processus de transvaluation des valeurs ; non pas, dans une veine nietzschéenne, dépassement de toute morale, mais émergence d’un nouvel « univers éthique », d’une nouvelle morale, une morale de la lutte, produit d’une conversion de la lutte pour l’existence.

Cela ne vaut pas moins pour la culture. Fanon réprouve toute tentative visant à faire revivre des « cultures indigènes » qu’il juge mortes. C’est dans un état d’inculture (de « sauvagerie ») que la lutte puise ses racines. Est-ce à dire que la révolution sera étrangère à toute culture ? Non, c’est dire que la culture (décolonisée) sera essentiellement une culture de la lutte, une culture révolutionnaire. Le révolutionnaire guinéen Amilcar Cabral en appellera lui aussi à « forger une culture nouvelle dans la lutte », au-delà de tout retour aux sources : la révolution transforme la culture. Mais Fanon avait fait un pas de plus : la culture révolutionnaire ne tend plus même à raviver, en les renouvelant, les cultures indigènes. Elle n’est rien d’autre que ce qu’aura produit, ex nihilo, la lutte. Et loin de mettre un terme à la révolte vitale des commencements de la violence, la culture est conçue par Fanon comme le fruit d’une certaine croissance biologique, comme fertilisation : « Il faut d’abord que le rétablissement de la nation donne vie, au sens le plus biologique du terme, à la culture nationale. » C’est là à nouveau un déplacement du vitalisme culturel de la négritude, de l’idée senghorienne d’une culture naturelle de l’homme noir : « en Afrique Noire, écrit Senghor, l’art n’est pas seulement social, mais vital ». Or, si pour Fanon la culture est forme-de-vie (au-delà de la vie nue), ce n’est qu’en tant que celle-ci s’identifie à une forme-de-lutte : « Le peuple vérifie que la vie est un combat interminable », un combat qui à la fois prolonge et transforme la lutte pour l’existence. Alors, à la logique de la purification s’adjoint une logique de l’invention ; « invention d’âmes » écrit Fanon après Césaire : « nous sommes des propagateurs d’âmes, des multiplicateurs d’âmes, et à la limite des inventeurs d’âmes ».

Ce que s’attache à montrer Fanon, en rupture avec Kojève, c’est donc que la lutte politique (humaine) pour la décolonisation n’est pas négation de la lutte (animale) pour l’existence, mais qu’elle est cette même lutte se faisant lutte anthropogène. Si, comme l’affirme Agamben, Kojève manquait le tournant biopolitique de la modernité, Fanon lui, contestant la scission (intra-humaine) de l’humanité et de l’animalité, donne lieu à une biopolitique révolutionnaire qui est aussi double subversif du processus – propre à la modernité – de politisation de la vie nue.

Dans L’An V de la révolution algérienne – ouvrage qui, en tant que description des vécus d’une conscience en voie de décolonisation, relève d’une phénoménologie politique – Fanon parle de « mutations capitales », de « véritables mutations », de « mutations radicales ». C’est en un sens quasi biologique, voire « évolutionniste », que Fanon conçoit ces mutations révolutionnaires. Elles participent du « remplacement d’une « espèce » d’hommes par une autre « espèce » d’hommes ». C’est là une subversion des théories biosociales de la psychiatrie coloniale : chez Fanon, l’intrication (révolutionnaire) du biologique et du politique joue contre toute conception de l’hérédité raciale. C’est par ailleurs un déplacement de la thèse marxienne de la transformation de la nature par le travail dans la mesure où le travail de la décolonisation se définit comme un « se transformer » de la nature. L’histoire humaine demeure aussi une histoire naturelle, la révolution une révolte vitale : « Et l’acquisition de la Révolution algérienne est précisément […] d’avoir provoqué une mutation de l’instinct de conservation en valeur et en vérité », mutation qui est aussi celle du champ fantasmatique/onirique du ressentiment en champ politique. C’est un processus d’hominisation dans lequel il ne s’agit pas tant de se faire reconnaître comme homme (humanisation) que de se faire homme.

Mutation ne signifie donc pas la fin du corps à corps, de la lutte vitale. La révolution produit une réconciliation des « muscles » et de l’« intelligence » : « Le contact du peuple avec la geste nouvelle suscite un nouveau rythme respiratoire, des tensions musculaires oubliées et développe l’imagination. » Les muscles ne sont plus le pur symbole de l’animalité de la contre-violence, ils sont devenus celui de l’incarnation de l’esprit de l’anticolonialisme. Il y a mutation sensuelle, perceptive : « on assiste à un bouleversement de fond en comble, des moyens de perception, du monde même de la perception ». Or c’est dans le cadre de cette phénoménologie (politique) de la perception que Fanon pense l’émergence d’une conscience révolutionnaire (en un sens marxiste). Il y a passage, sans solution de continuité, de l’inconscience des premiers soulèvements à la conscience de la lutte. Fanon n’ignore pourtant pas que cette conscience n’émerge dans la violence qu’en tant que conscience embryonnaire, encore gouvernée par le fantasme, de telle manière que si aucun travail idéologique n’est mené, elle sera condamnée à rester « rudimentaire, primaire, opaque ». Ce qui intéresse le psychiatre martiniquais, ce n’est jamais une pure inconscience, ni une conscience libérée de tout inconscient, mais une variété et une variation de degrés de conscience.

(Re)faire l’amour. (Dé)faire le genre ?

L’érotique de la contre-violence en tant que décharges libidinales va elle aussi muer. Lorsque Fanon écrit que le nouveau couple (algérien) né de la lutte « n’est plus le résultat de l’instinct naturel de perpétuation de l’espèce, ni le moyen institutionnalisé de satisfaire sa sexualité », il rend compte d’une mutation de l’instinct de vie en instinct de lutte. Le couple devient « maillon de l’organisation révolutionnaire », couple de lutte. Il n’y a là nulle dénaturalisation, nulle subordination de l’amour à la révolution… car « l’amour existe, il faut en tenir compte ». Mais le couple est désormais « quelque chose de repris, de voulu, de construit ». Il y a révolutionnarisation de l’amour… qui est aussi mise en question du couple européen « romantique ». Fanon ne prolonge-il pas ainsi sa critique des pathologies de l’« amour civilisé » ? L’amour révolutionnaire n’est-il pas (enfin) cet « amour vrai » qu’il appelait de ses vœux dans Peau noire, Masques blancs ? N’est-il pas authentique don de soi à l’autre… et à la révolution ?

On ne saurait néanmoins refaire l’amour sans reconfigurer les rapports de genre. La décolonisation devra mettre fin à la « priorité de l’élément masculin, sur l’élément féminin ». Or le combat provoque un « renouvellement intérieur » de celle qui redécouvre ainsi sa « dimension de femme ». C’est ce qu’illustre Fanon dans « L’Algérie se dévoile », essai dans lequel il donne à voir ce qu’il faut à nouveau appeler un transitivisme de lutte, jeu des doubles contestant le schème colonial de la dualité. En effet, les stratégies de voilement/dévoilement de la femme algérienne révèlent une aptitude à passer d’un pôle du clivage à l’autre – de l’« être européenne » à l’« être algérienne » – selon un mécanisme qui est tout autre que celui de l’oscillation propre à la double conscience (malheureuse). Se dévoilant pour pénétrer la ville du colon, cette femme mime l’identification à l’Européenne, elle est « transformée radicalement en Européenne ». Et lorsqu’elle revêt le voile pour y dissimuler des armes, ce retour n’est pas moins joué : « Il faut se faire une telle « tête de Fatma » que le soldat soit rassuré ». Mais, contrairement à ce que pense Bhabha, ces dédoublements stratégiques ne sont en rien négation de tout procès dialectique : se jouer des masques, c’est aussi pour Fanon apprendre à s’en défaire pour de bon.

Il est pourtant significatif que ce soit la femme qui symbolise ces jeux de masques. Certes, Fanon s’attache à évacuer toute image (naturalisée) de la femme en tant qu’inclinée à la comédie/mascarade : la femme algérienne n’a pas la sensation de « jouer un rôle », de réveiller « un personnage connu et mille fois fréquenté dans l’imagination ou dans les récits » et tel est précisément ce qui la distingue de l’« Occidentale » chez laquelle demeure toujours un « coefficient de jeu ». Elle est née dans la révolution, « sans propédeutique », sans « personnage à imiter ». Mais dire d’elle qu’elle « apprend […] d’instinct son rôle », qu’elle « s’élève d’emblée au niveau de la tragédie », n’est-ce pas toujours lui imputer un don de représentation peut-être plus spontané (inconscient) encore que celui de la femme blanche ? C’est par ailleurs lui indiquer par avance sa fonction, sa place dans la lutte. Pour Fanon ce n’est jamais que par désignation qu’elle participe à la lutte ; elle y est invitée par l’homme au nom d’une « stratégie femme ». Elle est « femme-arsenal », instrument entre les mains de l’homme. Si Fanon dénonce la symbolisation coloniale de la femme algérienne, reste à se demander si lui-même ne l’institue pas en pur symbole de la lutte de libération nationale. La revanche du symbole ne se refuserait-elle pas définitivement à la femme colonisée dans la mesure où son émancipation (corporelle) se verrait contenue – maîtrisée et limitée – par sa réinscription symbolique dans l’imagerie et l’imaginaire de la révolution ?

« Le féminisme ne faisait pas partie de l’agenda de Fanon. » Celui-ci ne continue-t-il pas à faire de la virilité l’agent de la révolution ? Ce qui prouve la transformation des rapports de genre, c’est ainsi l’aptitude de la femme à « mettre en doute [le] courage ou [la] virilité » de son mari ; et « nul ne peut affirmer sa virilité s’il n’est un des morceaux de la Nation en lutte ». Le pouvoir d’agir des femmes ne se limite-t-il pas à « exciter » la virilité de leurs compagnons, à exiger d’eux des démonstrations de masculinité ? Non moins que la femme, l’homme se fait homme dans le combat, ce dernier réaffirmant et fixant les frontières de genre. Dans l’amour, disait Lacroix, l’homme est reconnu dans sa « pleine virilité », la femme dans sa « pleine féminité ». Tel serait pour Fanon la fin de la lutte pour l’indépendance en tant que dialectique amoureuse… mettant fin au mélange colonial des genres. La lutte serait donc avant tout procès de revirilisation de l’homme colonisé contre la dévirilisation coloniale… là où Gandhi, lui, se livrait à une contestation de l’hyper-masculinisme colonial par jeu avec l’identité androgyne, émasculation volontaire. « Le « nouvel humanisme » [de Fanon], affirme Françoise Vergès, était contenu dans l’idéal de la fraternité internationale », idéal d’une communauté révolutionnaire comme communauté masculine des frères libérés du père colonisateur. La théorie fanonienne de la décolonisation demeure ainsi marquée par une « hypermasculinité violente ». Sa théorie de la violence est en ce sens une apologie de la virilité (et non pas seulement de la vitalité) ; le devenir homme du colonisé signifie avant tout son devenir mâle.

Un dualisme stratégique. La guerre des races et la distension du marxisme

C’est à même le texte fanonien que s’exerce la contestation du schème colonial du double. Sa thèse de la scission intime du monde colonial, du clivage colonisateur/colonisé, fait écho au schéma foucaldien de la guerre des races. Fanon, à l’instar des historiens de la guerre des races, ne structure-t-il pas son discours autour de l’opposition des autochtones et des étrangers ? « Le colon reste toujours un étranger. […]. [Il] ne ressemble pas aux autochtones. » Ne confère-t-il pas lui aussi un rôle principiel aux « faits bruts physico-biologiques » – vigueur physique, force, énergie, etc. – ainsi qu’aux éléments psychologiques et moraux – courage, peur, mépris, etc. ? Ne met-il pas l’accent sur l’irrationalité qui gouverne l’opposition des groupes/races ? N’en appelle-t-il pas à une « rupture prophétique » ?

Concevant le schéma de la guerre des races comme une contestation permanente des théories de la souveraineté, Foucault met en question l’image commune d’un Hobbes théoricien de la guerre perpétuelle et affirme : « Il n’y a pas de batailles dans la guerre primitive de Hobbes, il n’y a pas de sang, il n’y a pas de cadavres. » Or, ce dont témoigne Fanon, c’est bel et bien d’une lutte des corps sanglante et tandis que pour Hobbes, ajoute Foucault, la guerre n’est jamais décisive dans la constitution de l’État, la naissance d’un État postcolonial passe pour Fanon par une lutte à mort qui devra mettre fin, par la violence, au règne de la violence. Ce n’est néanmoins pas tant le schème juridique de la souveraineté-citoyenneté en tant que tel qu’il met en question, que le déclin de l’homme-citoyen européen et le retour à l’état de nature, retour au droit du plus fort. Jamais Fanon n’a pensé que toute existence politique était fondée sur des rapports belliqueux, sur les rapines, les vols et les viols. Dire que la colonisation est la ruine de tout contrat social, c’est pour lui dire que la guerre des races est le désastre du politique, non sa vérité.

Selon Mbembe, l’intériorisation, par les mouvements armés anticoloniaux, « de la fable selon laquelle l’histoire elle-même se ramènerait à un affrontement des races » n’était rien d’autre que répétition, sur un mode mimétique, de l’idéologie coloniale, racisme inversé. C’est, du moins en ce qui concerne Fanon, plus complexe que cela dans la mesure où « guerre des races » et « racisme » ne s’identifient pas. Le discours de la guerre des races était d’abord un discours des vaincus, discours de « ceux qui n’ont pas la gloire, ou de ceux qui l’ont perdue » et sa mobilisation à des fins de disqualification des « sous-races » colonisées avait présupposé sa transformation en racisme (d’État) – acte de naissance de la biopolitique –, celui-ci s’étant développé « primo avec la colonisation, c’est-à-dire avec le génocide colonisateur ». Fanon n’entend aucunement opposer au racisme colonial un contre-racisme, mais bien plutôt défaire le racisme biologico-social en puisant à ses sources mêmes, dans ce schéma de la lutte des races qui n’assignait pas encore à la notion de race de sens biologique stable, en quoi l’on pourrait parler de dualisme stratégique – plutôt que d’« essentialisme stratégique » (Spivak). Décrire la lutte pour l’existence des deux « espèces » coloniales, c’est encore jouer contre le racisme en se jouant de lui. C’est poursuivre le travail de retour performatif à la race engagé dans Peau noire, Masques blancs.

L’autre grand devenir de la guerre des races avait été la conception marxienne de la lutte des classes. Si Fanon « modifie » Marx, c’est parce qu’il « substitue la race à l’identité de classe, et en faisant cela renverse de fait le mouvement initial qu’avait fait Marx lui-même en transformant l’analyse raciale de l’histoire française […] en une analyse de classe ». En situation coloniale, ce n’est qu’entre guillemets que l’on peut parler de « classe dirigeante ». Cette classe est avant tout espèce dirigeante. Le colonisateur ne se distingue pas par son pouvoir économique, mais par le fait qu’il est « l’étranger venu d’ailleurs [qui] s’est imposé à l’aide de ses canons et de ses machines ». Dans les colonies, « ce qui morcelle le monde, c’est d’abord le fait d’appartenir ou non à telle espèce, à telle race ». Il ne s’agit pas pour autant de substituer le conflit des races au conflit des classes mais bien plutôt de penser leur réversibilité. La causalité laisse place à la circularité : « La cause est conséquence : on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche… » Fanon développe ce que l’on pourrait désigner comme une théorie politique de l’immanence – lointain écho au privilège qu’il conférait à la surface (peau) psychique sur les profondeurs de l’inconscient : « Aux colonies, l’infrastructure économique est également une superstructure. »

Le psychiatre martiniquais en appelle ainsi à une distension du marxisme, nécessaire « chaque fois qu’on aborde le problème colonial ». La distension est un geste en situationprocédant de la reconnaissance du fait que la lutte des classes en métropole implique précisément la reproduction (primitive) de la guerre des races dans les colonies. Et si distendre signifie en premier lieu augmenter la surface ou le volume d’un corps, c’est-à-dire ici étendre le marxisme au-delà des frontières de l’Europe, cela signifie aussi relâcher les liens qui unissent un « tout », en l’occurrence le « tout » de la théorie marxiste, pour ré-agencer autrement ses moments, ses concepts et ses figures.

Publié par Contretemps web le 2 décembre 2025