Le mouvement social de novembre-décembre 1995 est le résultat d’une conjoncture exceptionnelle qui a fait se télescoper la mise en œuvre de projets néolibéraux de facture classique avec une configuration politique particulière. Il convient donc de revenir un peu en arrière sur ces rapports entre économie et politique.

En 1988, la réélection de Mitterrand permet au Parti socialiste de retrouver une majorité à l’Assemblée et de gouverner pendant les cinq ans de la législature. Cette période démarre avec une reprise économique, condensée sur 1988-1990, qui fait croire aux dirigeants sociaux-démocrates qu’une marge de manœuvre nouvelle était ouverte, qui leur permettrait de continuer la politique d’ajustement néolibéral — à laquelle ils s’étaient depuis longtemps ralliés — tout en lui donnant un visage plus social. La reprise de l’emploi et la stabilisation du chômage ont pendant quelques mois nourri cette hypothèse et ont dispensé les gouvernements socialistes d’envisager d’autres inflexions, notamment en matière de durée du travail. Mais le retournement du cycle qui intervient dès 1991 contribue à durcir toutes les données du problème. La politique du gouvernement Rocard, suivant en cela l’orientation de Delors à Bruxelles, s’aligne sur le néolibéralisme le plus dur, tel qu’il est codifié dans le Traité de Maastricht. Tout le poids de la social-démocratie est mis dans la balance pour obtenir de justesse la victoire du oui au référendum de septembre 1992.

Le terrible bilan de cette politique sans cohérence conduit assez naturellement à la déroute électorale de 1993 qui ouvre une nouvelle cohabitation avec Balladur comme Premier ministre. Celui-ci entame une politique néolibérale classique mais relativement prudente. Ainsi choisit-il de reculer devant le mouvement de la jeunesse contre l’institution d’un salaire minimum inférieur de 20 % pour les jeunes. Mais il marque des points dans d’autres domaines. Un train de privatisations est mis en œuvre, et le système de retraites des salariés du privé est gravement entamé par une « réforme » qui consiste à allonger de 37 ans et demi à 40 ans le nombre d’annuités nécessaire pour obtenir une pleine retraite, désormais calculée, non plus sur la moyenne des 10 meilleures années, mais sur 25 ans. Sur chacun de ces dossiers, Balladur peut, à juste titre, se réclamer d’une parfaite continuité avec Rocard ; ainsi, il reprend à son compte le principe d’une contribution sociale généralisée (CSG) dont il se contente d’augmenter le taux. Par ailleurs, la loi quinquennale pour l’emploi permet de faire passer de nouveaux reculs en matière de droit du travail, de nouvelles exonérations en faveur du patronat, de nouvelles discriminations à l’égard des femmes sous forme de subventions au travail à temps partiel.

Les contradictions du chiraquisme

Ces attaques entament peu à peu le crédit de Balladur, qui, à six mois de l’échéance, était encore donné gagnant sans problème aux élections présidentielles. L’opposition de gauche n’est pas en mesure de profiter de cette baisse de popularité, dans la mesure où, malgré une redécouverte tardive de mesures comme la réduction du temps de travail, elle ne peut présenter un programme électoral crédible et reste associée à une politique néolibérale sans grande différence avec celle de la droite. Delors, un moment pressenti pour s’opposer à Balladur, et donné gagnant dans les sondages, décide finalement de ne pas se présenter, trop conscient sans doute de cette contradiction. Faute d’alternative de transformation sociale, la situation politique va se dénouer avec la campagne démagogique de Chirac, menée sur le thème de la lutte contre la fracture sociale. Le PS apparaît facilement doublé sur sa gauche, et une partie de l’électorat de droite est séduit par le mirage d’une « autre politique » à l’intérieur de la majorité. Chirac précède de peu Balladur au premier tour et l’emporte au second tour contre le socialiste Jospin.

La vraie difficulté à laquelle se trouve confronté le nouveau gouvernement est qu’il ne dispose pas en réalité d’une « autre politique » et qu’il n’a d’autre projet que de revenir aussi vite que possible à l’orthodoxie néolibérale dont il ne s’est écarté que dans les discours. Toute la question est de ne pas donner l’impression d’une complète volte-face. Le gouvernement Juppé se paie le tout petit luxe d’une hausse du salaire minimum, mais se voit obligé presque immédiatement d’augmenter la TVA de 2 %. S’ouvre alors une phase d’extrême confusion. L’ultralibéral Madelin que l’on voyait mal assumer, même en paroles, une « autre politique », est démissionné du poste stratégique de ministre des Finances. La discussion budgétaire fait apparaître des arbitrages contradictoires, qui combinent une offensive de classe avec quelques mesures marginales, pourtant suffisantes pour déplaire à ce que l’on appelle « les marchés ». Mais le ton général du budget est donné par l’une de ses principales mesures, le gel du traitement des fonctionnaires qui implique en fait une baisse de leur pouvoir d’achat. Cette offensive donne lieu à une forte mobilisation lors de la journée d’action du 10 octobre. On sent déjà monter à cette occasion un sentiment de refus global de cette politique et la réaction des fonctionnaires est approuvée massivement dans l’opinion, malgré les efforts visant à les présenter comme des privilégiés. Le gouvernement est alors remanié brutalement, et Juppé cherche à reprendre l’offensive politique en annonçant son plan sur la Sécurité sociale.

Les fausses habiletés du plan Juppé

Le plan Juppé se présente comme un mélange a priori assez subtil de mesures visant, non seulement à éponger le déficit de la Sécurité sociale, mais aussi à « réformer » le système de protection sociale dans son entier. L’objectif à court terme du plan est de financer le déficit accumulé en instituant un prélèvement exceptionnel de 0,5 % sur les revenus. Ce premier volet aurait voulu simuler la justice sociale en mettant à contribution l’ensemble des revenus, mais il manifeste une très forte inégalité, dans la mesure où les salaires représentent 77 % du financement, et où cette nouvelle cotisation vient peser sur les allocations familiales, les indemnités de chômage, et les retraites.

Un autre volet du plan consiste à imposer un minimum de contrôle sur les dépenses de santé en fixant un plafond à leur progression et en instituant un impôt assez symbolique sur l’industrie pharmaceutique. Mais il confirme des mesures de rationnement socialement très discriminatoires, comme l’augmentation de 27 % du forfait hospitalier, non couvert par l’assurance maladie. Enfin, le troisième volet consiste à placer la gestion de la Sécurité sociale sous contrôle parlementaire. Ce dernier aspect est évidemment le plus important à moyen terme, et suppose d’ailleurs une réforme de la constitution.

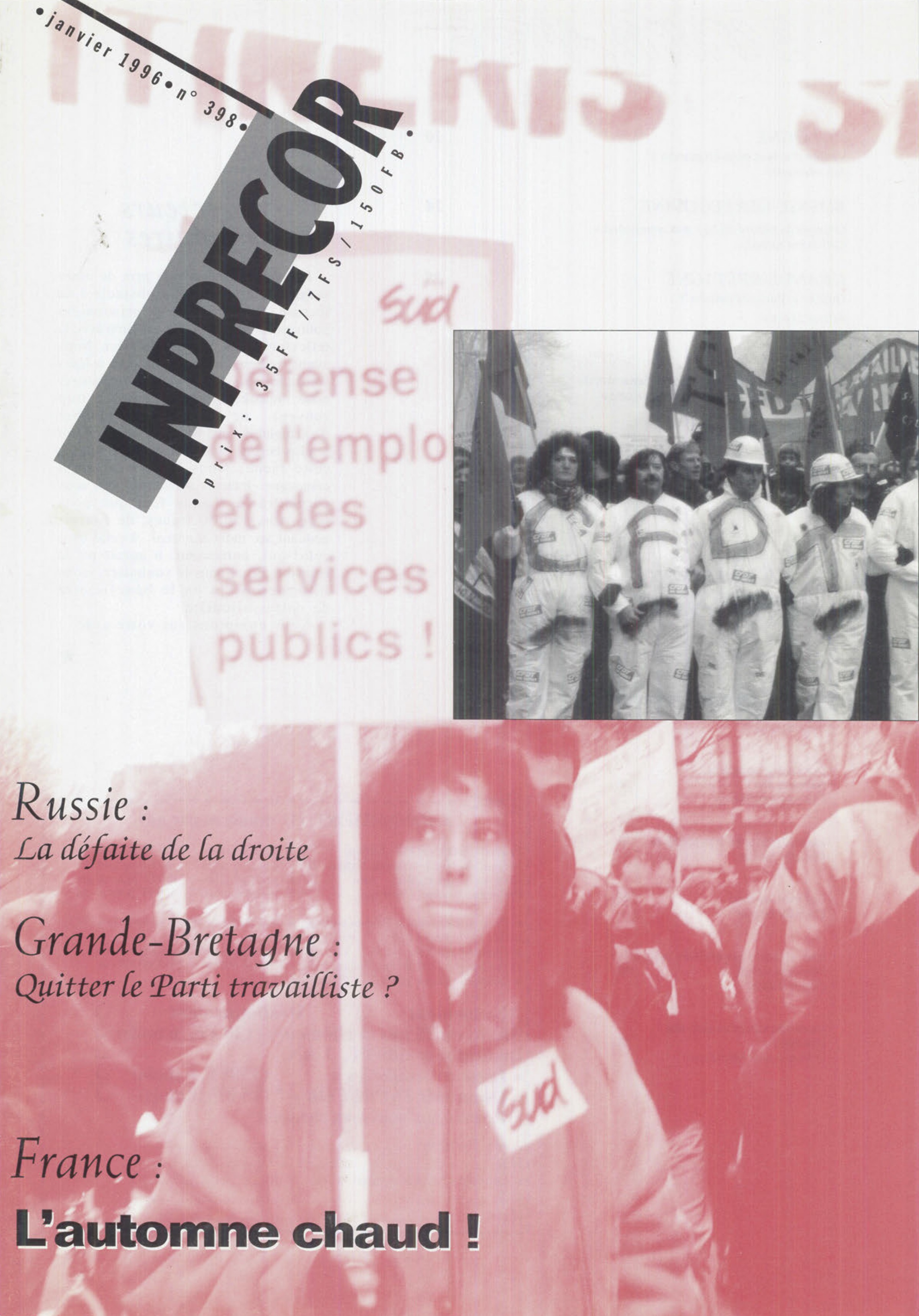

Cependant, ce qui a mis le feu aux poudres est sans doute la proposition contenue dans le plan Juppé d’uniformiser les régimes spéciaux de retraite. Cette annonce entrait en résonance avec la présentation, la même semaine, du contrat de plan à la SNCF (chemins de fer). C’est là que la grève a commencé après la journée d’action du 24 novembre. Elle s’est ensuite étendue à la RATP (transports parisiens) puis à la Poste, à France Télécom et à EDF (électricité) autour du thème de la lutte contre la privatisation.

Beaucoup de commentateurs ont parlé d’erreurs de méthode et c’est finalement la seule critique réelle que le PS adresse au plan Juppé. Il est vrai que les maladresses politiques n’ont pas manqué, la dernière étant l’annonce à contretemps par Arthuis, le ministre des Finances, d’une réforme fiscale supprimant un abattement de 20 % sur la déclaration fiscale des salariés. Mais cet aspect est secondaire. La réalité est que le gouvernement a en fait tout un train de mesures à faire passer et qu’il ne dispose pas de beaucoup de temps, dans la mesure où il s’impose un programme rigoureux de convergence vers les critères de Maastricht. Le fait de ne pouvoir étaler dans le temps ces différentes mesures rendait difficilement évitable la conjonction de décisions qui risquaient de conduire à une globalisation de la riposte.

Un basculement idéologique

Mais l’explosion d’un mouvement social aussi fort ne peut s’expliquer sans un basculement dans le rapport de forces idéologique. Jusque-là, en effet, le néolibéralisme avait réussi, dans les dernières années, à marquer des points et à réaliser des avancées sans doute encore plus importantes que celles qui étaient contenues dans le plan Juppé. La première offensive a porté sur les modalités de formation des salaires, et la logique néolibérale a en grande partie triomphé dans ce domaine, dans la mesure où la norme est désormais une croissance zéro du pouvoir d’achat, sans référence aucune aux gains de productivité. Le second point d’attaque devient alors l’État-providence avec ses deux piliers : le système de protection sociale et les services publics. Dans les deux cas, il s’agit de rentabiliser, de privatiser, et de réduire au minimum tout ce qui peut constituer une forme de salaire indirect. Il s’agit donc d’un programme systématique, renvoyant à une logique néolibérale d’ensemble qui, jusque-là, bénéficiait d’une certaine légitimité. C’est ce qui est en train de changer.

L’idée que l’ajustement (le mot n’est pas neutre) correspondait à une phase transitoire d’adaptation, à des mutations, des transformations qui nous dépassent, est en train de s’émousser, y compris au regard de ses justifications économiques. D’abord, on commence à comprendre qu’il s’agit d’un mouvement sans fin, en ce sens que toute avancée du programme néolibéral, au lieu de déboucher sur un relatif statu quo, conduit à une nouvelle offensive dans un autre domaine. Ensuite, ce programme ne fonctionne pas, et à l’instar de Chirac, ne tient pas ses promesses. Plusieurs théorèmes essentiels de l’économie dominante sont invalidés non plus par une critique théorique, mais sur la base d’une expérience en grandeur nature qui dure depuis plus d’une décennie. Premier théorème : l’austérité salariale conduira à une reprise durable de la croissance, or on a bloqué les salaires, sans que l’investissement reprenne durablement et ce sont au contraire les revenus financiers qui ont profité du recul de la part des salaires. Second théorème : les exonérations de charges sociales et la montée de la précarité (ils appellent cela flexibilité) conduiront à une croissance « plus riche en emplois » or le chômage n’a pas reculé et le seul résultat a été de déstabiliser un peu plus la condition de salarié(e).

L’orientation néolibérale est donc en train de perdre sa légitimité, car son discours sur la nécessaire modernisation apparaît de plus en plus en déphasage avec la réalité vécue. On ne voit pas ce que le blocage des salaires, le rationnement des services sociaux, la montée de la précarité et de la marginalisation sociales peuvent avoir de moderne. L’énorme question qui commence à émerger, et à laquelle ne répond pas vraiment l’idéologie économiste dominante, est alors la suivante : comment se fait-il qu’un pays dont la richesse ne cesse d’augmenter soit par ailleurs caractérisé par ce que l’on doit bien appeler un phénomène de paupérisation ? Entre 1974 et 1994, le PIB français a augmenté de 50 %. Mais combien de personnes qui résident en France peuvent dire que leur niveau de vie a augmenté de moitié en vingt ans ? Il y a là un grand mystère qu’il est facile de dévoiler : vingt ans de néolibéralisme ont conduit à un incroyable creusement des inégalités sociales. De ce point de vue aussi, le capitalisme cherche à revenir au mode de fonctionnement qui était le sien il y a un siècle. Tel est le constat qui commence à sauter aux yeux et qui vide peu à peu de toute portée le discours sur l’adaptation à la modernité.

Le bluff de la sécurité sociale

À court terme, ce sentiment est d’autant plus justifié que la nécessité urgente d’une réforme de la protection sociale invoquée par le gouvernement renvoie en fait aux effets pervers du néolibéralisme qui ont pris la forme de la très grave récession du début des années quatre-vingt-dix. Une étude de l’OFCE1 vient en effet d’établir ce qui se serait passé si l’économie française avait connu entre 1990 et 1995 une croissance moyenne (2,3 % par an au lieu de 1,5 %). La simulation livre des résultats dépourvus de toute ambiguïté : « Le déficit public serait en 1995 de 1,1 point de PIB au lieu de 5,3. Les différentes branches de la Sécurité sociale ne connaîtraient aucun déficit, cumulé ou courant. Les déficits que nous connaissons actuellement sont donc dus entièrement à la récession de 1991-1993 ». Par conséquent « les mesures qui doivent être envisagées actuellement ont plus pour objet de combler l’effet de cette récession que de réformer un système qui serait structurellement en déficit ». Toute la dramatisation sur les nécessaires réformes structurelles est donc en grande partie un bluff.

La question de la maîtrise des dépenses de santé recouvre elle aussi une réalité à plusieurs facettes. Il y a certes un problème de surconsommation globale, mais qui résulte en grande partie de la politique de l’industrie pharmaceutique qui multiplie les fausses innovations, arrose les médecins de publicité « informative », s’oppose à l’utilisation des médicaments « génériques » qui ne sont pas rentables, etc. Il y a surtout, derrière tout cela, un principe selon lequel les dépenses de santé ne devraient pas augmenter plus vite que le PIB. Comme cette norme n’est pas respectée, on explique aux Français qu’ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais ce principe ne repose sur rien : la santé peut parfaitement occuper une place croissante dans les dépenses, si cela correspond à une évolution des besoins sociaux. Et comme le note avec pertinence l’OFCE, ce processus « n’est pas l’expression d’une crise, mais il est normal. Si la Sécurité sociale n’avait pas pris en charge le financement de la maladie, les Français auraient quand même dû affecter une part croissante de leurs revenus aux dépenses de santé ».

Là aussi les justifications sont fragiles, car, même d’un point de vue étroitement budgétaire, l’évolution de la part des dépenses de santé n’est pas alarmante. Même en tenant compte du vieillissement de la population, le taux de croissance des dépenses de santé tend à se ralentir et devrait rejoindre à l’horizon de l’exercice, en 2002, la croissance du PIB. Le vrai problème est plutôt celui de la croissance à moyen terme et en tout état de cause l’augmentation de cotisations à envisager serait de faible ampleur.

La vraie difficulté, pour la logique néolibérale, provient du mode de satisfaction spécifique de ce besoin, qui passe par le salaire socialisé : d’une certaine manière on peut dire que le besoin de santé crée son propre financement, selon un mécanisme qui échappe à la logique marchande et pousse à la hausse du salaire indirect. Derrière l’objectif affiché de maîtrise des dépenses de santé, on retrouve en fin de compte une forme d’austérité salariale.

Les enjeux se décantent et le débat social gagne en clarté au feu des luttes sociales. Ce qu’exprime le mouvement, c’est l’aspiration à une société qui se fixerait d’autres priorités et d’autres critères de répartition de la richesse produite. Ce qui est en gestation aujourd’hui, c’est un nouveau projet de transformation sociale, débarrassé des oripeaux du passé, et défini à partir des droits à satisfaire en priorité : droit à l’emploi, à la santé, au logement, etc. En face, le néolibéralisme n’offre plus aucune perspective et son masque est tombé : derrière le discours de l’entrée dans la modernité, les travailleurs en lutte ont su reconnaître la défense mesquine, voire névrotique, d’intérêts de classe très étroits et la volonté affichée de les faire prévaloir coûte que coûte, même si cela passe par une régression sociale qui nous ramènerait au XIXe siècle.

Décembre 1995

- 1

Voir Maxime Durand, « La grande arnaque », Rouge n° 1661, 23 novembre 1995.